飲食店の清掃がしっかりと行われていないと、評価が落ちてしまうことがあります。そのため、適切な掃除マニュアルの作成は重要です。飲食店では、店舗の清潔さが顧客体験の一部として重要視されます。清掃が行き届いていないと、顧客満足度が低下し、売上に悪影響を及ぼす可能性があります。本記事では、飲食店の掃除マニュアルを作成する方法を詳しく解説し、オープンやクローズ業務のチェック表のテンプレートを提供します。

オープン・クローズ業務チェック表テンプレートのダウンロード➤

飲食店の掃除マニュアルを作成することの重要性は非常に高いです。清掃マニュアルは衛生的な環境を維持する手助けをし、顧客満足度を向上させます。効率的な掃除作業を実現し、人材育成にも有用です。定期的な清掃は不衛生な状態を防ぎ、健康リスクを減少させるため、経営的にもメリットがあります。飲食店の掃除マニュアルは、従業員全員が常に清潔な環境を維持し、安全で快適な店舗運営の基盤となります。

飲食店の清掃には、衛生管理と顧客満足度向上という重要な目的があります。第一に、衛生的な環境を提供することで食材の安全性を確保し、顧客の健康を守ることができます。清潔で衛生的な店舗運営は食中毒などのリスクを低減し、店舗の評判を維持する要素として非常に重要です。例えば、床やテーブルの衛生を保つことで、食中毒のリスクを低減し、トイレの清掃を適切に行うことで、顧客が安心して利用できる環境を提供します。

したがって、清掃の目的は衛生管理と顧客満足度向上にあり、これを達成することで飲食店の信頼性やリピート率を高め、経営を安定させることができます。定期的な清掃と適切なメンテナンスを実施し、清潔感を保つための努力を惜しまないことが重要です。

掃除マニュアルを活用することで、人材育成の効率が格段に向上します。明確な手順書があると、新人スタッフでも業務をすぐに理解し、実行に移すことができるからです。例えば、「床の清掃手順」を具体的に示したマニュアルがあれば、新人が迷うことなく指示に従って清掃を行えるため、教育時間が短縮されます。また、掃除マニュアルの導入により、スタッフの効率的な作業習得が期待できます。これにより、店舗全体の清掃レベルが均一化し、衛生的な環境が維持されることにつながります。

清掃を業務の一環として定着させることは、飲食店の清潔を維持するために非常に重要です。店内の清潔さを常に保つことで細菌やカスの繁殖を抑え、衛生的な環境を作り上げることができます。清掃が日常業務の一部として根付くことで、スタッフ全員が責任を持って清掃に取り組むようになります。これにより、より効率的に店内を清潔に保つことができ、顧客満足度の向上にもつながります。

また、清掃を業務の一環として定着させ、スタッフ全員が責任を持つことで、長期的に飲食店のクオリティ向上が見込めます。清掃業務は定期的に行うべきですが、そのためのチェックリストや手順を明確にしておくことで、スタッフ間の共通認識も生まれ、一貫したクオリティの清掃が可能になります。結果として、店内の衛生状況が改善し、来店する顧客に清潔で快適な環境を提供することができます。

飲食店の運営において、オープン・クローズ業務は欠かせない重要なプロセスです。これらの作業を効果的に行うためには、詳細なチェック表を作成することが非常に役立ちます。チェック表を使用することで、従業員全員が確実に必要な作業を実施できるようになり、店舗の運営がスムーズに進行し、衛生的で安全な環境を維持することができます。

オープン準備はお店の第一印象を左右するため、徹底したチェックが必要です。最初にお客様が目にする部分が清潔で整っていることが、お店の評判や再来店に繋がるからです。例えば、テーブルや椅子の整頓、窓や床の清掃、メニューの拡充や整備などが挙げられます。これらの作業が不十分だと、お客様に不快な印象を与え、信頼を失う可能性があります。オープン準備をしっかりと行い、お客様に良い第一印象を提供することが重要です。

クローズ作業で重要なのは、次の日の営業にスムーズに取りかかる準備をすることです。クローズ作業をしっかり行っておくことで、翌日の営業開始時にトラブルなくスムーズに営業を開始できるだけでなく、清潔な環境を保つことで食品の安全性を確保し、スタッフの働きやすさにもつながります。

徹底したクローズ作業を行うことで、次の日の営業がスムーズに開始でき、お客様に良い印象を与えることができます。しっかりとしたクローズ作業は、店舗の清潔感を維持し、リピーターや新規顧客の満足度を高める重要な要素となります。

清掃作業は飲食店の衛生管理において非常に重要です。異なるシーンや場所ごとに適切な清掃が行われることで、店内は常に清潔で快適な環境を保つことができます。各シーンや場所に応じた具体的な清掃チェック項目を確認することで、清掃作業が効率的かつ効果的に行えます。以下では、飲食店における代表的なシーンや場所の清掃チェック項目について詳しく解説します。

バッシングは飲食店の清掃において基本中の基本です。これを怠ると、テーブルや席周りの衛生状態が悪化し、次のお客様に悪印象を与えてしまいます。例えば、飲み物のこぼれ跡や食べかすがテーブルに残っていると、お客様にとっては清掃が十分に行われていないことが一目でわかります。そのため、バッシングを徹底することは非常に重要です。

バッシング作業中には、テーブルの拭き掃除だけでなく、椅子や床の掃除も忘れずに行います。特にカーペットやフローリングには食べ物のカスや飲み物の汚れが付着しがちです。専用の掃除道具を使用し、定期的にメンテナンスを行うことが重要です。また、飲食店の経営を安定させるためにも、スタッフ全員がバッシング作業を理解し、習慣化することが求められます。

さらに、衛生面を細かくチェックするためには、清掃チェックリストを活用すると効率的です。清掃後の確認作業としてリストを使用し、清潔な状態を常に維持しましょう。これにより、お客様に快適な空間を提供し、集客やリピーターの増加につなげることが期待できます。

店頭と店内の清掃は飲食店の第一印象を決定づける重要な部分です。店頭や店内が清潔でないと、来店客は飲食店全体の衛生管理に疑問を抱き、再訪問意欲が低下する可能性があります。例えば、入り口のガラスドアが指紋や汚れで曇っている、床にゴミや食べ物のかけらが落ちている状態では、顧客はそのお店の衛生管理に不安を覚えます。店頭・店内の清掃を徹底することで、顧客に良好な第一印象を与え、来店のリピート率を高めましょう。

デシャップは、飲食店の運営において非常に重要なエリアです。このエリアの清掃と管理は、商品の品質とサービスの質を保つために欠かせません。デシャップの清掃は、飲食店全体の運営の効率化と商品の品質保持に直結します。そのため、明確なチェックリストとルーティンを設定することが重要です。

トイレや洗面所の清掃は、顧客に清潔であるという信頼感を与えるために重要です。清潔なトイレや洗面所は、顧客に店舗全体の清潔さを印象付ける大きな要因となります。不衛生なトイレは顧客の離脱を招く恐れがあり、店舗のイメージや集客に悪影響を及ぼします。そのため、トイレや洗面所の清掃は経営上の重要なポイントとして認識する必要があります。

具体的な清掃手順としては、まずゴミ箱のゴミを取り替え、次に便器、洗面台、鏡の順に清掃を行います。一度全体を清掃した後、必要に応じて消臭スプレーを使用し、更に清潔感を高める工夫をしましょう。

これらの細かな清掃が、顧客満足度を高める大きな要素となります。顧客はきれいで衛生的なトイレを使用することで、店舗全体に対する信頼感や好感度も自然と向上します。その結果、リピート客の増加や新規顧客の獲得にもつながります。ですから、トイレや洗面所の清掃は、店舗のイメージアップと顧客満足度向上に直結する非常に重要な作業であると言えるでしょう。

厨房の清掃は飲食店の衛生管理において最も重要なポイントです。厨房は食材や調理器具が多く存在する場所であり、食品衛生上のリスクが高いため、適切な清掃が必要です。汚れや雑菌が増殖すると、食中毒などの健康被害が発生する可能性があります。

例えば、調理台やレンジフードの油汚れは毎日拭き取り、オーブンなどの電化製品は定期的に分解して清掃することで、衛生状態を維持することができます。フロアや排水溝も定期的に清掃し、ぬめりやカビの発生を防ぎます。

厨房を常に清潔に保つことで、食品の安全性を確保し、顧客の信頼を得ることができます。

飲食店の清掃には、適切な掃除道具と機械を選定することが不可欠です。ここでは、必要なアイテムとその選び方について詳しく解説します。

具体的なリストに基づいて、基本的な掃除道具からプロ仕様の機械までを紹介し、それぞれの効果的な使用方法について述べます。掃除道具は衛生的に保つためにも管理が重要であり、定期的なメンテナンスを怠ってはいけません。

掃除の効率と質を向上させるためには、適切な掃除道具とプロ仕様機器の導入が不可欠です。基本的な道具や洗剤だけでは、掃除の質が安定しないことが多いため、専用設備の導入が推奨されます。プロ仕様機器を利用することで、清掃時間の短縮や仕上がりの均一化が可能となり、より高品質な清掃を実現できます。

効率的かつ高品質な清掃を実現するために、これらの掃除道具とプロ仕様機器をリストに組み込みましょう。適切な道具を用いることで、清掃が楽になるだけでなく、その結果としての店舗の清潔度も向上します。それによって、お客様の満足度も高まり、長期的には経営にも良い影響を与えるでしょう。

効果的な清掃を行うためには、適切な掃除機と洗剤の選定が欠かせません。適切な掃除機と洗剤を使用することで、清掃の効率が格段に向上し、汚れやホコリの除去が効果的に行えるからです。

例えば、業務用の強力な掃除機を使用すれば、カーペットやフローリングの隙間に溜まった細かいゴミやホコリも簡単に吸い取ることができます。特に飲食店では、細菌やカスが繁殖しやすい場所ですので、強力な吸引力を持つ掃除機が重宝されます。このような掃除機は経済的に高価かもしれませんが、長期的な衛生管理や顧客満足度を考えれば、投資価値は十分にあります。

効果的な清掃を実現するためには、用途に合った掃除機と洗剤を選び、正しい使い方を理解することが必要です。定期的なメンテナンスや清掃チェックリストの活用を通じて、衛生的で快適な飲食店の環境を維持しましょう。

飲食店の運営において、スタッフ教育と清掃マニュアルは非常に重要です。これは店舗の清潔さを保つだけでなく、スタッフの効率的な業務遂行にも寄与します。ここでは、清掃マニュアルを活用してスタッフ教育を効果的に進める方法とその具体的な運用術について解説します。

清掃の重要性と具体的な手順をスタッフ全員で共有することが重要です。スタッフ全員が清掃の重要性を理解し、統一した手順で清掃を行うことで、店舗の衛生状態を維持しやすくなります。また、全員が同じ基準で清掃を行うことでクオリティのばらつきを防ぎます。

例えば、清掃マニュアルを作成し、店舗内の各スタッフに配布します。また、定期的に清掃手順を再確認するミーティングを開催することで、スタッフ全員の清掃意識を高めることができます。清掃の重要性と具体的な手順をスタッフ全員で共有し、店舗の衛生状態を高レベルで維持しましょう。

実際の清掃作業を動画や実演を通じて教育することは非常に効果的です。視覚的・実践的なトレーニング方法は、スタッフにとって理解しやすく、実際の業務に役立ちます。例えば、厨房の清掃手順を動画で示すことで新しい従業員も正しい方法をすぐに習得できます。また、経験豊富なスタッフが実演を行うと、その場で質問や確認ができるため、理解が深まります。このように動画や実演を活用して、スタッフ全員に一貫した清掃方法を浸透させることを目指しましょう。

飲食店の清掃は衛生管理の基本であり、そのクオリティはお店の評判に直結します。従って、掃除の質を常に高く保つためには、継続的な監視と改善が重要です。

清掃クオリティの監視と改善を行うためには、チェックリストの利用、定期的なレビュー、スタッフからのフィードバック収集、そして場合によってはプロの清掃サービスの活用が効果的です。

チェックリストの利用は飲食店の清掃品質を維持するために非常に重要です。チェックリストを利用することで、清掃の漏れや不均一な品質を防ぐことができます。また、定期的なレビューにより、清掃プロセスの継続的な改善が可能となります。

定期的なレビューによってチェックリストの内容を更新し、最新の清掃要求に対応することができます。これにより、衛生的で快適な店内環境を維持し、顧客の満足度を高めることができ、結果として店舗の評判や集客力に寄与します。

清掃クオリティを向上させるためには、フィードバックの収集とプロの清掃サービスの活用が極めて重要です。スタッフや顧客からのフィードバックは、現状の清掃状態や改善点を把握するための貴重な情報源です。また、プロの清掃サービスを積極的に利用することで、専門的な知識と高い技術力を取り入れ、飲食店を常に清潔で衛生的な状態に保つことができます。

さらに、プロの清掃サービスを定期的に依頼することで、飲食店の掃除の質を一段と向上させることができます。特に厨房やトイレなどの専門的な清掃が必要な箇所に対しては、プロの技術や専用の掃除機、洗剤類を利用することで、衛生面を常に高い水準で維持することができます。これは食中毒などのリスクを未然に防ぐためにも重要です。

以上の取り組みを通じて、常に清掃クオリティを向上させましょう。フィードバックを収集し活用することでスタッフの意識を高め、プロの清掃サービスの力を借りて効率的かつ徹底的な清掃を実施することが不可欠です。これにより、来店客に対して常に清潔で快適な空間を提供し、店舗の評判や集客力を向上させることができます。

衛生的な環境を維持し、顧客満足度を向上させるためです。手順を明確化して清掃の効率を高め、人材育成にも役立ちます。定期的な清掃で不衛生を防ぎ健康リスクを減らし、従業員全員で安全で快適な店舗運営の基盤を作ります。

オープンは第一印象を左右するため、テーブルや椅子の整頓、窓や床の清掃、メニューの整備などを徹底します。クローズは翌日の営業をスムーズにする準備を重視し、清潔な環境を保って食品の安全性と働きやすさを確保します。どちらも漏れのないチェック表で標準化します。

バッシングではテーブル拭きだけでなく椅子や床まで実施し、清掃後はチェックリストで確認します。店頭・店内は入口のガラスや床の汚れをなくし第一印象を整えます。トイレ・洗面所は便器・洗面台・鏡・ゴミ交換と消臭まで行い、厨房は調理台・レンジフード・機器の分解清掃や排水溝の定期清掃を徹底します。デシャップは品質とサービスに直結するため基準とルーティンを明確にします。

基本道具に加えてプロ仕様機器を導入すると清掃時間短縮と仕上がりの均一化に有効です。飲食店では強力な吸引力の業務用掃除機が細かなゴミの除去に役立ちます。用途に合った洗剤を選び、道具は定期メンテナンスで衛生管理を保ちます。

清掃の重要性と手順を全員で共有し、動画や実演を用いた実践トレーニングを行います。チェックリストで日々の品質を可視化し、定期レビューで内容を更新します。スタッフや顧客のフィードバックを収集し、必要に応じてプロの清掃サービスも活用して継続的に改善します。

清掃マニュアルの作成と実行は、飲食店のクリーンな環境を維持するために不可欠です。定期的な清掃活動は、顧客満足度を高めるだけでなく、従業員の士気向上にも寄与します。飲食店の運営において、清掃はただのルーチン作業ではなく、経営のキーとなる要素の一つです。清掃を徹底することで店内の衛生管理が向上し、食品衛生法の遵守だけでなく、顧客の信頼を築くことにもつながります。

今すぐ自店の清掃マニュアルを見直し、必要に応じて更新しましょう。スタッフ全員で清掃の重要性を共有し、一丸となって清潔な店舗を維持していきましょう。掃除道具の選定や使用方法、掃除のタイミングなどを明確にしておくことが大切です。定期的なトレーニングを通じて、清掃手順をしっかりと浸透させることで、店舗全体のクリーンリネスを高めることができます。

今後も定期的に清掃状況を確認し、改善点を見つけてクオリティを向上させていくことが重要です。プロの清掃サービスの活用も検討し、常に最高の状態で店舗を維持する努力を続けましょう。清掃の効率化やツールの導入によって、スタッフの負担を軽減しながらも高いクオリティの清掃を実現することが可能です。清潔な環境がもたらす安心感や信頼感は、リピーターの増加や新規顧客の獲得に直結します。

健全な清掃習慣を店舗運営の中核に据えることで、飲食店の長期的な成長を支えましょう。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

飲食業界では、多様な業務を効率的に回し、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出すことが求められます。

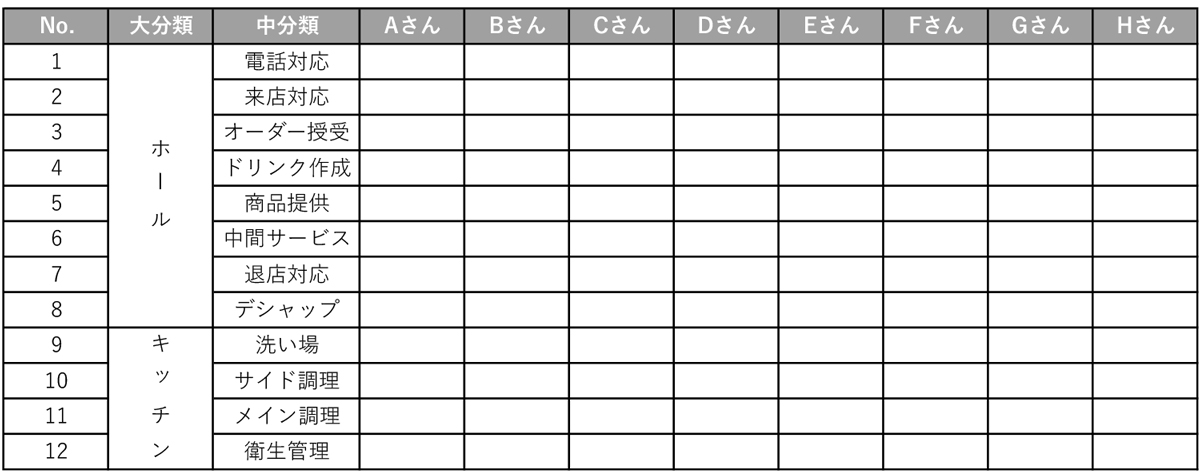

そんな時に役立つのが「スキルマップ」です。これは個々のスキルを一目で把握でき、適切な人材配置と効果的な育成が可能になります。

本記事では、飲食店専用のスキルマップテンプレートの入手方法と具体的な作成方法について詳しく解説します。

スキルマップテンプレートは、飲食店におけるスタッフのスキルと業務の適正を把握するための重要なツールです。

具体的なスキルや能力を一覧で可視化することで、各スタッフの強みや弱みを明確にし、効率的なシフト編成や人材育成に役立ちます。

基本の形を理解することで、どのスタッフがどのスキルを持っているのかを明確に把握でき、その情報を基に効率的な業務配分や教育計画を立てることができます。

スキルマップの基本の形を押さえておくことで、スタッフ全体のスキルを俯瞰でき、効率的な人材配置や育成が行いやすくなります。

このアプローチにより、スキルの不足部分を迅速に特定し、必要なトレーニングを提供するための計画を立てることができます。これにより、業務遂行能力が向上し、経営全体の効率化や成果向上にもつながります。

スキルマップを利用することで、スタッフの戦力を可視化することができます。スキルマップを利用することで各スタッフの得意分野や弱点を明確に把握でき、適材適所に配置することが可能となるためです。また、全体の戦力量を見える化することで、組織全体の強化にも繋がります。

例えば、スキルマップを活用して、調理が得意なスタッフと接客が得意なスタッフを適切に配置することで、顧客満足度を高めることができます。さらに、新人スタッフの育成にも役立ち、経験豊富なスタッフのスキルを継承する際にも利用できます。

スキルマップを活用し、スタッフの戦力を可視化することで、組織としての強化を図りましょう。

スキルマップを活用することで、最適なシフト編成が可能になります。スキルマップは各スタッフのスキルや能力を可視化できるため、適切な人材配置が容易になるからです。

例えば、忙しい時間帯には経験豊富なスタッフを配置し、比較的落ち着いた時間帯には新人スタッフを配置することで、お店の運営をスムーズに進めることができます。

スキルマップを活用して、適切な人員配置と最適なシフト編成を実現しましょう。

スキルマップテンプレートを利用することで、飲食店のスタッフ管理が格段に効率的になります。ここでは、無料で利用できるスキルマップテンプレートのダウンロード方法を紹介します。

無料のテンプレートを活用することで、コストをかけずに必要なツールを手に入れられます。以下に、飲食店のプロや厚生労働省が提供する信頼性の高いテンプレートのダウンロード方法を詳しく説明します。

飲食店の現場を知り尽くしたプロが作成しました。実際の業務に即した内容が盛り込まれています。これにより、効果的かつ実践的なスキルマップを作成することができます。

例えば、接客スキル、調理スキル、衛生管理など、飲食店運営において必須のスキルが網羅されています。これらをチェックすることで、スタッフの能力を的確に評価し、育成のポイントを明確にすることができます。

また、業態別に「酒場・ビアホール・日本料理・料亭・中華料理・焼肉・ラーメン・そば・うどん・すし店・居酒屋・バー・お好み焼き・鉄板焼き・喫茶店・カフェ・たこ焼き・デリ・惣菜など」ご用意しております。

厚生労働省が提供する「キャリアマップ」は、無料でダウンロード可能です。これは飲食店運営に非常に役立つ情報が網羅されており、スタッフのスキルアップとキャリア形成に大いに利用できます。

この「キャリアマップ」を活用することで、スタッフの成長を効率的にサポートし、店舗の全体的なパフォーマンスを向上させることができます。

厚生労働省が提供する「職業能力評価シート(外食産業)」を活用しましょう。これは信頼性が高く、外食産業の具体的な職能を評価するために設計されています。

公的機関が作成しているため、広く認知されており、業界全体での標準的な基準として使うことができます。

厚生労働省の「職業能力評価シート(外食産業)」ダウンロード ➤

スキルマップとスキルチェックシートを使用することで、効果的にスタッフの能力を評価し、効率的な人材管理が可能になります。このセクションでは、その作成方法について詳しく解説します。

スキルマップは細かすぎると運用が煩雑になるため、簡潔にする必要があります。細かいスキルを全て網羅しようとすると、管理が複雑になり、スタッフも負担を感じるためです。

例えば、30種類以上の詳細なスキル項目を設けると、それぞれの習得状況を管理するのが困難になり、結果的に評価やシフト調整がスムーズに進まなくなることがあります。

スキルマップを簡潔にまとめ、効果的に運用することが重要です。

スキルマップを大分類と中分類に分けてチェックすることで、作業の全体像が把握しやすくなります。大分類と中分類を設けることで、各スキルの位置づけや重要度が明確になり、効率的なスキル管理が可能となるからです。

たとえば、大分類に「ホール業務」を設定し、その下に中分類として「ご案内スキル」、「レジ会計スキル」といった具体的なスキルを置くといった方法です。スキルの組織的な管理には、大分類と中分類でのチェックが非常に有効です。

スキルマップは人材棚卸表として活用することができます。

スキルマップは個々のスタッフの能力や資格を一目で分かるように整理するため、現状分析や将来的な人材育成に役立ちます。

必要なスキルが分かれば、新たにどのようなスキルを持つ人材を採用や教育すべきか明確になります。スキルマップを使うことでスタッフの強みや弱点を把握し、人材活用を最適化することができます。

さらに、定期的にスキルマップを更新することで、スタッフ一人ひとりの成長過程を可視化でき、適切なフィードバックを行うことができます。

このように、スキルマップは従業員の適材適所を実現し、組織全体の効率とモチベーションを向上させる強力なツールです。

スキルマップをシステムで導入することで、飲食店の運営効率が飛躍的に向上します。手動での管理が不要となり、スタッフのスキルやシフトの調整が容易に行えます。

また、システムの活用により、現場のスタッフ全員が簡単に利用できるようにすることで、業務の効率化と組織全体のスキル向上が図れます。以下では、システム導入の具体的なメリットについて見ていきましょう。

スキルマップを一度作成すれば、後はシステムに任せることができます。

手動での管理は時間と労力がかかりますが、システムを利用すれば更新や管理が容易になります。例えば、スキルの変動やスタッフの入れ替えが発生しても、システムを使えばリアルタイムで情報を更新できます。

これにより、管理者の負担が大幅に軽減されます。

また、システム導入のもう一つのメリットは、スキルデータの一元管理が可能となる点です。

従業員のスキルレベルや進捗状況を簡単に把握することができ、必要な教育・研修の計画策定がしやすくなります。これにより、全体の業務効率も向上し、組織全体の成長が促進されます。

スキルマップを作成したら、是非システムを活用して、その効果を最大限に引き出しましょう。

スキルマップのシステムを導入することで、誰でも簡単に使用することができます。

これはシステムの設計が直感的で、操作方法が容易だからです。また、複雑な手続きや特別な知識を必要としないため、従業員全員がスムーズに利用することができます。

実際に、飲食店で働く従業員が短時間でシステムの操作方法を学び、日常業務にすぐに取り入れることができるという報告があります。このように、スキルマップのシステムを活用することで、簡単に導入と運用が可能です。

人事評価システムを導入することで、教育マニュアルから人事評価、シフト作成、面接までの全てのプロセスを一気通貫で実現できます。

人事評価システムの導入は飲食店の運営効率を大幅に向上させると共に、スタッフの教育、評価、シフト作成、面接に至るまでの全てのプロセスを一貫して行える環境を提供します。これにより、経営者や管理者は日々の運営にかかる工数を削減し、より効果的に人材育成と店の成長に取り組むことができるのです。

飲食店に特化した人事評価システム「ニュートン」をプロに聞いてみる➤

飲食店の運営において、スキルマップとスキルチェックシートは非常に有効なツールです。これらをどのように活用するかが、スタッフの成長や組織の効率化に大きな影響を与えます。

スキルマップとスキルチェックシートを活用することで、人材教育を効果的に進めることができます。これによりスタッフの得意分野や伸ばすべきスキルが明確になり、効率的な指導プランを立てることができるからです。

整理された情報に基づいた人材教育は、スタッフの成長を促進し、組織全体のレベルアップにつながります。

定期的にスキルチェックシートを更新することで、各スタッフの進捗状況を把握し、適切なフィードバックと指導が可能になります。このようにして、スキルマップを活用することは、企業の人材育成戦略において非常に有効です。

スキルマップを活用することで、店舗に必要な人件費を適正に組むことができます。それぞれのスタッフのスキルレベルや業務遂行能力が明確になるため、その能力に応じた給与とシフトを設定できるからです。

具体的には、高いスキルを持つスタッフには高い給与を設定し、初級レベルのスタッフには研修を組み込みながら、適切な給与を支払うことができるようになります。

スキルマップを導入することで、その店舗の需要に合った適正な人件費を実現できるようになります。

スキルマップを利用することで、スタッフの時給をアップすることが可能です。スキルマップは、スタッフのスキルや能力を可視化するツールであり、どのスタッフがどれだけのスキルを持っているかを明確にします。

そのため、適切な評価が可能となり、時給の見直しが容易に行えるようになります。

スキルマップでスタッフのスキルを見える化し、公正な評価を行うことで、スタッフの時給をアップし、お互いに納得感のある職場環境を作り上げましょう。

スキルマップとスキルチェックシートを活用することで組織の強化が図れます。これにより各スタッフのスキルや経験が明確になり、適切な配置が可能となるからです。また、弱点を克服するための教育計画も立てやすくなります。

スキルマップとスキルチェックシートは、組織の弱点を明確にし、それを克服するスキルアップ計画を立てるための重要なツールです。

経営者や管理者はこれらのツールを用いることで、スタッフ一人ひとりの成長を支援し、最適な人材配置を実現します。結果的に、組織の強化と経営の安定性が高まります。

スキルマップとスキルチェックシートを活用することで、飲食店の利益体質が向上します。効率的に人材配置を行い、従業員の能力を最大限に引き出すことで、無駄なコストを削減し、利益率を向上させることができるからです。

スキルマップとスキルチェックシートを導入して、効率的な人材運用を目指し、飲食店の利益体質を向上させましょう。これにより、持続可能な経営が実現し、顧客満足度も向上することで、さらなる成長が期待できます。

スタッフのスキルと業務適正を可視化し、強みと弱みを明確にして適材適所の配置や効果的な育成、最適なシフト編成を実現するために使います。現場の戦力を一目で把握できるため、運営効率の向上にも役立ちます。

本文で紹介している飲食店プロが作成したチェックシート、厚生労働省のキャリアマップ、厚生労働省の職業能力評価シート(外食産業)から入手できます。業態別のシートも用意されており、現場に合わせて選べます。

細かくし過ぎず運用しやすい範囲に収め、大分類と中分類で整理することです。例として大分類にホール業務を置き、中分類にご案内スキルやレジ会計スキルを設定します。定期更新して人材棚卸しに活用できる設計にします。

スタッフの成長を促す指導計画の作成、繁忙度に応じた最適シフト、能力に応じた適正人件費の設計や時給の見直し、弱点克服の教育計画づくり、組織力と利益体質の強化などに活用します。定期的に更新して進捗を可視化します。

一度作成すればリアルタイムで更新できる一元管理が可能になり、手作業の負担が減ります。誰でも使いやすく、教育マニュアルから人事評価、シフト作成、面接まで一気通貫で運用できるため、店舗全体の効率と成果が高まります。

スキルマップとチェックシートを活用することで、効果的な人材教育、適正な人件費管理、スタッフの成長促進、組織の強化、そして利益体質の向上が期待できます。

スキルマップやスキルチェックシートを導入後、定期的に更新し続けることで、持続的な組織の成長を実現しましょう。

また、システム化を進めることで、さらなる効率向上を目指せます。これにより、常に最新の状態を保ち、スタッフのスキルの進捗や新しい課題に迅速に対応することが可能です。

持続的な成長と経営の安定を目指して、スキルマップとチェックシートを効果的に活用していきましょう。

飲食店に特化した人事評価システム「ニュートン」をプロに聞いてみる➤

飲食業界では顧客対応や調理技術、チームワークなど多岐にわたるスキルが求められます。このため、従業員のパフォーマンスを適正に評価し、その結果を元に指導や教育を行うことで、サービスの質を向上させることが求められています。

本記事では、飲食店における人事評価の仕組みを理解し、適正な評価項目を設定するためのポイントを解説します。これにより、従業員のモチベーションを高め、サービスの質を向上させることが可能です。

評価制度の導入や改善を通じて、店舗運営の効率化や長期的な成長も見込めます。成功事例を参考にしながら、効果的な人事評価を進めましょう。

飲食店の人事評価システムは、従業員の業務効率やサービス品質の向上、さらには店舗全体の成長を促すために不可欠です。この記事では、人事評価システムの基本的な構成要素と、その重要性について深掘りしていきます。

飲食店における人事評価システムは、業績評価、能力評価、態度評価など多岐にわたる評価基準を持ちます。これらの評価基準は、公正性と透明性を保つために慎重に設定される必要があります。

同時に、従業員が自己評価を行い、多面的なフィードバックを受けることで、個々の成長を促すものでなければなりません。このような評価システムは、店舗全体の成功に寄与する重要な要素となるのです。

人事評価の主な目的は、従業員のパフォーマンスを客観的に測定し、組織の目標達成に向けた指針を提供することです。人事評価を通じて従業員の強みや弱みを把握することで、適切なフィードバックやトレーニング機会を提供でき、組織全体の生産性を向上させることができます。

人事評価を通じてキャリアパスが明確に示されることで、従業員は将来的な目標を持ちやすくなります。結果として、評価が従業員の成長を促し、組織全体の強化にも繋がるのです。

従業員のモチベーション向上は、サービス品質の向上に直結します。従業員が高いモチベーションを持つことで、仕事に対する意欲や責任感が増し、その結果として顧客に提供されるサービスの質も向上します。

従業員のモチベーションを高めるために、適切な人事評価システムの導入が重要です。

評価制度が透明で公平であることが、従業員のやる気を引き出し、サービス品質の向上に寄与するため、飲食店経営者は人事評価システムの整備を真剣に考える必要があります。

目標達成への道のりを明確にするためには、具体的なプランとロードマップが欠かせません。まず、目標を設定することで、全員が共通の方向に向かって努力することが可能となります。これにより、達成感が高まり、従業員のモチベーションも向上します。

明確なロードマップと公正な評価基準を持つことで、飲食店の人事評価システムが効果的に機能し、店舗全体のパフォーマンス向上へとつながるのです。

飲食店における人事評価は、従業員のモチベーションを高め、サービス品質を向上させるために不可欠です。

人事評価は大きく分けて、業績評価、能力評価、態度評価、および360度フィードバックの4つに分類されます。それぞれの評価方法とその実施にあたっての課題について、以下で詳細に探ります。

飲食店の人事評価において、業績、能力、態度評価、そして360度フィードバックを組み合わせることは、評価の質を高めるために非常に有効です。

業績評価は従業員の具体的な成果を明確にし、能力評価はスキルの向上を促進します。態度評価は職場の文化を改善し、従業員全員のコミュニケーションや協力を促進します。

このような評価システムにより、従業員のモチベーションが向上し、店舗全体のサービス品質の向上にも貢献します。

飲食店における人事評価の公正性を確保するためには、評価基準の透明性を高めることが不可欠です。公正な人事評価を行うためには、評価基準の透明性が重要です。

評価基準が曖昧であると、評価が不公正だと感じる従業員が増え、モチベーションが下がるリスクがあります。透明な評価基準を設けることで、従業員は評価が公正であると感じ、仕事に対する意欲が向上します。

最後に、評価基準の透明性を保つためには、継続的な見直しと改善が不可欠です。従業員からのフィードバックを積極的に取り入れ、公正で納得のいく評価システムを構築し続けることが、長期的な店舗運営の安定と成功につながります。

自己評価を取り入れることで、従業員が自分自身の強みや課題を自覚し、以下のような自己成長のための具体的な目標を設定することができます。

自己評価をもとにしたフィードバックや研修の提供は、従業員のモチベーションアップにも寄与します。

また、その自己分析に対して多面的評価により

このアプローチにより、上司や同僚、部下など異なる立場の人々が従業員を評価し、偏りを抑えた公正なフィードバックが得られます。

質の高いフィードバックと評価結果の活用は、従業員の業績向上とモチベーション維持に不可欠です。本章では、効果的なフィードバックの提供方法と評価結果の具体的な活用策について詳しく解説します。

フィードバックを行う際には、具体的な例を用いることが重要です。抽象的なコメントでは従業員が具体的にどの部分を改善するか理解しにくいため、具体的な例を用いることで理解が深まり、行動の改善が促されるからです。

具体的な例を用いたフィードバックを通じて、従業員は改善すべき点を明確に理解でき、サービス品質の向上に繋がります。

時給アップや給与アップが明確に規定されていることは、従業員のモチベーションを高める重要な要素です。時給アップや給与アップがどのように決定されるかが明確であれば、従業員は自身の努力がどのように評価されるか理解することができ、より積極的に業務に取り組むようになります。

個人成長計画の立案は、従業員の長期的なキャリアパスを描くために不可欠です。個人成長計画があることにより、従業員は将来のキャリア目標に向かって自己啓発を進めることができ、人材育成の面でも大きな効果を期待できます。

飲食店の人事評価制度を効果的に導入することは、人材の育成や店舗の業績向上に重要です。ここでは、導入の具体的なステップと成功事例を詳しく解説します。

飲食店の人事評価制度導入は、現状分析から評価基準の策定、システム選定、運用と改善まで複数のステップを経て行われます。それぞれのステップを詳細に見ていき、それと共に成功事例から学べるポイントも紹介します。

現状を正確に分析し、現状を把握した上で目標設定を行うことが重要です。現状を正確に把握しなければ、適切な目標を設定することができず、達成可能性が低くなります。

例えば、スタッフのスキルレベルや業績、モチベーションなどを詳細に評価し、何が不足しているのか、どこを改善する必要があるのかを明確にします。この情報を基に、達成可能な目標を段階的に設定します。

正確な現状分析と適切な目標設定が、効果的な人事評価システムの基礎となります。

飲食店における人事評価を効果的に行うためには、明確な評価基準の策定と適切なシステムの選定が必要です。評価基準が明確でない場合、従業員は何を評価の指標としているのか理解できず、結果としてモチベーションの低下に繋がることがあります。

明確な評価基準と適切なシステムの選定により、従業員のパフォーマンスが正確に評価され、業務の改善と従業員の成長が促進されます。これにより、従業員は自分の役割や改善点を理解しやすくなり、モチベーションの向上やキャリアパスの明確化にも繋がります。総じて、人事評価のシステムを適切に設計・選定することが、飲食店運営の質を大いに高める要因となるのです。

人事評価システムの導入後、継続的な運用と改善が不可欠です。導入したシステムが効果を発揮するためには、定期的な見直しとフィードバックが必要だからです。また、システムは静的なものではなく、従業員や業務環境の変化に応じた改良が求められます。

飲食店の人事評価システムが効果的に機能するためには、店舗間の情報共有や管理の強化も必要です。評価システムを導入しただけでは十分ではなく、従業員一人ひとりのキャリアパスや目標設定を明確にし、その達成に向けた具体的な道筋を示すことが求められます。

飲食店に特化した人事評価システム「ニュートン」をプロに聞いてみる➤

成功事例に学ぶことは、自社の人事評価システムの改善に有効です。成功事例は、実際に効果が確認された具体的な方法や戦略が含まれており、それを参考にすることで自社の課題解決や改善策のヒントを得やすくなります。

他社の成功事例を参考にして、独自の人事評価システムを構築しましょう。成功事例を検討する際、まず自社の現状を分析し、課題を明確化することが必要です。その後、成功事例の中から自社の状況に合った要素を取り入れることで、より効果的な人事評価システムを作り上げることができます。

業績(売上・生産性など)/能力(調理・接客などのスキル)/態度(衛生・規律・チームワーク)の3軸を基本に、役割別(ホール・キッチン・店長候補など)の行動基準と重み付けを定義します。基準は観察可能な行動で記述し、全員に共有・周知することで公正性と納得感を担保します。

自己評価は、求められる役割の理解を促し、振り返りによって主体的な改善を生むために有効です。評価面談の前に自分の強み・課題を言語化しておくことで、一方通行ではない建設的なフィードバックが可能になり、学習効果も高まります。

有効です。上長だけでなく同僚・後輩など複数の視点を取り入れることで、評価の偏りを抑え、接客品質やチームワークといった店舗価値に直結する行動を正しく捉えられます。目的と評価観点を明確化し、評価者への簡単な説明・練習を行って運用するのがポイントです。

反映ルール(評価ランクごとの昇給幅・タイミング・必要スキル)を事前に公開し、評価と報酬の連動を明確にします。短期の行動改善はインセンティブや手当、習熟度の定着は半期・年次の昇給など、目的に応じて使い分けるとモチベーションを継続的に支えられます。

評価基準の文書化と全体共有、評価記録の保存、複数人による評価・確認(必要に応じて店舗横断のレビュー)、定期的な基準の見直しを行います。評価で得た示唆は育成計画やシフト設計に反映し、改善が回る仕組みを作ることで納得感が高まります。

飲食店における効果的な人事評価システムの導入は、従業員のモチベーションアップやサービス品質向上に寄与します。公正で透明な評価基準を持つことで、従業員のパフォーマンスが明確に評価され、適切なフィードバックが提供されるようになります。

システム導入後は定期的な見直しと改善を行い、人事評価の効果を最大限に引き出すことが求められます。また、成功事例から学び、他の店舗運営にも応用できる知見を得ることが鍵となります。

飲食店に特化した人事評価システム「ニュートン」をプロに聞いてみる➤

「アルバイトの定着率が悪くて困っている…」「スタッフのモチベーションが上がらない…」そんな悩みを抱える飲食店経営者の方、従業員の評価制度を見直してみませんか?

飲食店経営において、従業員の評価制度はお店の成長に欠かせない重要な要素です。適切な評価制度は、スタッフのモチベーション向上、スキルアップ、そして最終的には顧客満足度向上と売上アップに繋がります。しかし、どのような基準で、どのように評価すればいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店における効果的な評価制度の構築方法を、成功事例を交えながら詳しく解説します。

アルバイトの評価基準設定から、やる気を引き出す目標設定、KPI設定のポイント、さらには無料で使える評価シートテンプレートまで、実践的な内容を網羅しています。

飲食業界は、人材不足や離職率の高さが深刻な課題となっています。優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうためには、魅力的な職場環境の構築が不可欠です。そのカギとなるのが、効果的な「評価制度」です。

適切な評価制度を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

一方で、評価制度の導入に失敗すると、従業員間の不公平感や不満を生み出し、モチベーション低下や離職に繋がる可能性もあります。そのため、公平性と透明性を重視し、従業員が納得できる評価制度を構築することが重要です。

飲食店アルバイトの評価基準設定は、従業員のモチベーション向上と業務効率化に直結します。曖昧な基準では、評価に納得感が得られず、かえって士気を下げてしまう可能性があります。そのため、スキル、行動、成果の3つの側面を明確に定義することが重要です。

調理スキル、接客スキル、清掃スキルなど、具体的なスキルをレベル分けして評価します。例えば、「調理スキル」であれば、「簡単な料理の調理ができる」「複雑な料理の調理ができる」「新メニューの調理を指導できる」といったように、段階的にレベルを設定することで、客観的な評価が可能になります。

責任感、協調性、勤怠状況など、日々の業務における行動を評価します。「責任感」であれば、「指示された業務をきちんと遂行する」「自ら課題を発見し改善提案を行う」など、具体的な行動を基準に評価します。「協調性」はチームワークを重視する飲食店にとって重要な要素です。チームメンバーとの連携状況やコミュニケーション能力なども評価項目に含めましょう。

売上貢献度、顧客満足度向上への貢献など、具体的な成果を評価します。アルバイトの場合、個人の売上貢献度を直接測るのは難しい場合も多いですが、接客対応による顧客満足度向上への貢献度や、チーム全体の売上向上への貢献度などを評価指標として設定できます。

これらの基準を明確にすることで、評価の公平性を高め、従業員にも納得感のある評価を実現できます。評価基準は、事前にアルバイトと共有し、理解を得ることが重要です。

評価方法としては、多面評価を取り入れることが効果的です。上司だけでなく、同僚やお客様からの評価を取り入れることで、より多角的な視点から従業員の能力や行動を評価できます。同僚からの評価は、普段の行動や人間性を把握しているため、上司だけでは気づかない強みや弱点を発見するのに役立ちます。

また、評価結果を伝える際には、単に数値を示すだけでなく、具体的なフィードバックを行うことが重要です。改善点だけでなく、強みや努力点を具体的に伝えることで、従業員のモチベーション向上に繋がります。フィードバックは、定期的な面談を通して行うのが効果的です。

面談では、評価結果だけでなく、従業員のキャリアプランや目標についても話し合うことで、より深いコミュニケーションを築き、従業員の成長を支援できます。

評価は、単なる評価で終わらせるのではなく、従業員の成長を促すための機会と捉えることが重要です。評価結果に基づいて、具体的な指導や研修を提供することで、従業員のスキルアップを支援できます。

例えば、接客スキルが低いと評価されたアルバイトには、接客ロールプレイング研修やマニュアルの再学習などを提供します。調理スキルが低い場合は、先輩スタッフによる指導や専門的な研修への参加を促します。また、目標設定を支援し、具体的な行動計画を立てさせることで、従業員自身の成長意欲を高めることも重要です。

継続的な成長支援を通じて、従業員の定着率向上と企業の発展に繋げましょう。

飲食店スタッフのモチベーション向上において、明確な目標設定は不可欠です。単に「売上を上げる」といった漠然とした目標ではなく、具体的な数値目標を設定し、従業員一人ひとりに達成可能な目標を割り当てることが重要です。

例えば、「今月、客単価を10%向上させる」「新規顧客数を20%増やす」「お客様からのクレーム件数を5件減らす」など、測定可能な目標を設定しましょう。さらに、目標達成のための具体的な行動計画を従業員と共有し、定期的に進捗状況を確認することで、モチベーションを維持することができます。

評価制度の公平性と透明性は、従業員のモチベーションを維持する上で非常に重要です。 評価基準を明確に示し、誰でも理解できるように説明することで、従業員は自分の仕事ぶりを客観的に評価でき、納得感を持つことができます。評価プロセスにおいても、公平性を保つために、複数の評価者による多面評価を取り入れることが有効です。

また、評価結果に対するフィードバックを適切に行い、改善点や努力点を明確に示すことで、従業員は自身の成長を実感し、モチベーションを維持することができます。

評価基準は、スキル、行動、成果の3つの観点から設定することが推奨されます。スキルは専門知識や技術、行動は顧客対応やチームワーク、成果は売上や顧客満足度などを評価基準として設定できます。

評価制度には、従業員のやる気を高めるためのインセンティブ設計が不可欠です。単なる評価にとどまらず、目標達成者への報奨金支給、昇進・昇格制度、表彰制度などを導入することで、従業員のモチベーションをさらに向上させることができます。

報奨金の額や昇進基準、表彰の内容などは、お店の状況や従業員の特性を考慮して、適切に設定する必要があります。例えば、売上目標を達成した従業員には報奨金を支給し、優秀な成績を収めた従業員には表彰状を授与するといった制度を導入することで、従業員のモチベーションを高めることができます。

飲食店経営において、売上向上は至上命題です。しかし、売上だけを指標にすると、顧客満足度を犠牲にしてしまう可能性があります。そこで重要なのが、売上と顧客満足度を両立させるKPI設定です。

売上高はもちろんのこと、客単価、客数、顧客回転率といった売上に関わるKPIに加え、顧客満足度を示す指標も設定しましょう。例えば、顧客満足度調査の実施や、リピート率、口コミ評価などを指標にすると、顧客視点での経営改善に繋がります。

具体的な数値目標を設定することで、従業員も目標達成に向けて行動しやすくなります。例えば、「客単価を前月比5%向上させる」「リピート率を10%向上させる」といった具体的な目標を設定することで、従業員のモチベーション向上にも繋がります。

KPIを設定しただけでは、目標達成はできません。KPI達成のための具体的なアクションプランを策定し、実行することが重要です。例えば、客単価向上を目指すなら、新メニューの開発や、高価格帯メニューの提案、顧客へのアップセル・クロスセルの強化といった具体的な施策が必要です。

リピート率向上を目指すなら、顧客ロイヤリティプログラムの導入や、顧客とのコミュニケーション強化、顧客データの活用などが考えられます。

アクションプランは、担当者、実施時期、具体的な内容、目標値、評価方法などを明確に記述しましょう。

KPIを設定し、アクションプランを実行した後も、定期的に進捗状況をモニタリングすることが重要です。モニタリングは、設定したKPIの数値を定期的に確認し、目標達成に向けて順調に進んでいるか、あるいは修正が必要かどうかを判断するために行います。

例えば、週次または月次でKPIの進捗状況をレビューし、目標達成度合いを把握します。進捗が遅れている場合は、その原因を分析し、改善策を講じる必要があります。

進捗状況のモニタリングには、専用のツールやシステムを利用することも有効です。これにより、データの収集・分析が容易になり、リアルタイムでKPIの状況を把握することができます。

モニタリングの結果、目標達成が困難な場合は、アクションプランを見直したり、新たな施策を導入したりする必要があります。例えば、客単価向上のための施策が効果を発揮していない場合は、メニュー内容を見直したり、価格戦略を変更したりする必要があるかもしれません。

飲食店の売上アップを目指す上で、従業員の評価制度は非常に重要です。しかし、単に売上を指標にするだけでは不十分です。

売上を向上させるためには、売上貢献度だけでなく、顧客満足度やチームワークといった要素も考慮した多角的な評価指標が必要です。本項では、売上アップに直結する評価指標と、その活用方法を解説します。

売上貢献度を直接的に測る指標としては、個々の従業員の売上高、客単価、テーブル回転率などが考えられます。しかし、これらの指標だけでは、従業員の努力や貢献を正確に評価できない場合があります。

これらの指標を組み合わせることで、従業員の多様な貢献をより正確に評価することが可能です。単一の指標に頼らず、バランス良く評価することで、従業員のモチベーション向上と売上アップの両立を目指しましょう。

評価指標とKPI(重要業績評価指標)を連動させることで、より効果的な評価制度を構築できます。KPIとは、「目標を達成するために必要な数値」であり、飲食店では「今月の売上〇〇万円」や「顧客満足度90%以上」などが考えられます。

各従業員の評価指標をKPIと紐付けることで、個々の努力がどのようにKPI達成に貢献したのかを明確に示すことができます。例えば、顧客満足度向上をKPIに設定し、顧客満足度が高い従業員を高く評価することで、従業員は顧客満足度向上に積極的に取り組むようになります。

また、1坪売上などの指標は、来店ニーズとのミスマッチを探る上で有効です。例えば、客席レイアウトと売上高の関係性を分析し、最適なレイアウトを検討することで、売上向上に繋げられます。売上と費用、利益を来店予測からどのようにKPIを設定していくのかを検討することも重要です。

KPIロジックツリーを活用することで、KGI(重要目標)達成に向けた各KPIの進捗状況をタイムリーに確認し、管理しやすくなります。 飲食業では、集客、品質、サービス、コストが経営指標達成の基本となります。これらの要素をKPIに落とし込み、従業員の評価指標と連動させることで、より効果的な売上向上戦略を推進できます。

評価指標に基づいたフィードバックは、従業員の成長を促し、モチベーション向上に繋がる重要な要素です。単に数値を示すだけでなく、具体的な事例を交えながら、強みや改善点を明確に伝えましょう。

例えば、「顧客満足度が高いのは、丁寧な接客と笑顔が良かったから」といった具体的なフィードバックは、従業員にとって具体的な改善目標となります。

効果的なフィードバックを行うためには、以下の点を意識しましょう。

これらの点を踏まえ、従業員一人ひとりに合わせた効果的なフィードバックを行うことで、従業員の成長を促進し、ひいては飲食店の売上アップに貢献できます。

評価制度を成功させるためには、運用ルールを明確化することが不可欠です。曖昧なルールでは、評価の公平性や客観性が損なわれ、従業員の不満やモチベーション低下につながる可能性があります。

具体的には、評価項目、評価方法、評価スケール、評価時期、フィードバックの方法などを明確に文書化し、全従業員に周知徹底しましょう。特に評価項目は、客観的に測定可能な指標を用いることが重要です。

評価結果を単に伝えるだけでなく、フィードバックを通じて従業員の成長を支援することが重要です。評価結果を伝える際には、良い点と改善点を具体的に示し、具体的な行動改善策を提案しましょう。また、従業員が自身の強みや弱みを理解し、今後のキャリアプランを考えるための機会を提供することも重要です。

フィードバックは、一方的な指示ではなく、従業員との対話を通じて行うことが効果的です。従業員の意見を聞きながら、共に成長に向けた目標を設定し、具体的な行動計画を立てましょう。

評価制度は、一度導入したら終わりではありません。定期的に見直し、改善していく必要があります。従業員の状況や会社の状況の変化に合わせて、評価基準や評価方法を見直すことで、常に効果的な評価制度を維持することができます。

例えば、新しいスキルや役割が生まれた場合、評価項目に追加したり、変更したりする必要があります。また、従業員からのフィードバックを収集し、制度の改善に役立てることも重要です。

評価制度の見直しは、単なる形式的な手続きではなく、従業員の成長と会社の成長を促進するための重要なプロセスです。定期的な見直しを通じて、評価制度の有効性を検証し、改善を繰り返すことで、従業員のモチベーション向上、スキルアップ、そして最終的には会社の業績向上に繋げることが期待できます。

千葉県にあるイタリアンレストランでは、以前は曖昧な評価制度のため、従業員のモチベーション低下や離職率の高さが課題でした。そこで、従業員との対話を重視した360度評価を導入。上司だけでなく、同僚やお客様からの評価も取り入れることで、個々の強みや弱みを多角的に把握できるようになりました。

具体的には、従業員の行動やスキルを評価する項目を明確化し、評価シートを作成。定期的な面談を通して、フィードバックを行い、個々の成長を支援しました。その結果、従業員は自分の頑張りがきちんと評価されていると実感し、満足度が向上。離職率は導入前と比べて30%低下し、安定した人材確保を実現しました。

この事例は、従業員との継続的なコミュニケーションと、多角的な評価が、従業員満足度向上に繋がることを示しています。

大阪にあるラーメン店では、売上向上を目指し、成果主義を取り入れた評価制度を導入しました。従来は売上に対する評価が曖昧でしたが、新しい制度では、売上目標達成度、顧客満足度、新規顧客獲得数などを具体的な指標として設定。これらの指標に基づき、従業員の給与や昇進に反映することで、従業員のモチベーション向上とパフォーマンスの向上を図りました。

具体的な取り組みとしては、個々の従業員に売上目標を設定し、その達成度を定期的に評価。目標達成のための研修やサポート体制も整備しました。また、顧客満足度向上のための取り組みについても評価対象とし、従業員のサービス向上への意識を高めました。その結果、導入後1年で売上は1.5倍に増加。この事例は、明確な目標設定と成果に基づいた評価が、売上向上に大きく貢献することを示しています。

東京にある寿司店では、チームワークの強化を目的として、多面評価を取り入れた評価制度を導入しました。従来は上司による一方的な評価でしたが、新しい制度では、同僚やお客様からの評価も加えることで、個々の従業員の能力や人間性を多角的に評価できるようになりました。

具体的には、評価項目に「チームワーク」「協調性」「コミュニケーション能力」などを加え、同僚からの評価を重視。また、お客様からのアンケート結果も評価に反映することで、顧客視点からの評価を取り入れました。これにより、従業員は自分の行動がチームやお客様にどのように影響するかを意識するようになり、チームワークが向上。サービス品質の向上にも繋がり、顧客満足度も向上しました。この事例は、多面的な評価がチームワークの強化、ひいては顧客満足度向上に繋がることを示しています。

スキル・行動・成果の3観点を基本に、役割別(ホール/キッチン/リーダー)で観察可能な行動基準とレベル定義を作ります。例:接客スキルは「挨拶→提案→会計」の行動で段階化し、評価前に全員へ基準を共有して納得感を担保します。

上司・同僚・本人・顧客の複数視点を組み合わせます。店内は簡易アンケートや同僚レビュー、顧客は満足度や口コミの指標化を用い、評価者には観点の説明と短い練習を行って偏りを抑えます。

店舗KGIからロジックツリーでKPI(客単価・客数・回転率・顧客満足度など)を分解し、個人の評価指標と紐付けます。月次レビューで進捗を見える化し、達成事例の共有と改善アクションをセットにすると主体性が高まります。

評価基準の文書化と周知、評価記録の保存、複数人での確認、面談時の根拠提示を徹底します。半期ごとに基準や配点を見直し、現場のフィードバックを反映させることで不公平感を防ぎます。

反映ルール(評価ランクごとの昇給幅・時期・必要スキル)を事前公開します。短期成果は手当や表彰、習熟の定着は半期・年次の昇給に紐付けるなど目的別に設計し、個人とチーム双方の貢献を評価します。

本記事では、飲食店における効果的な評価制度の構築方法について、具体的な基準、方法、改善策、そして成功事例を交えながら解説しました。

従業員のモチベーション向上、離職率低下、売上向上といった経営課題の解決に、評価制度は重要な役割を果たします。

適切な評価基準の設定、多面的な評価方法の導入、公平性と透明性の確保、そして継続的な改善こそが、成功への鍵となります。 目標設定を従業員と共有し、インセンティブ設計によってやる気を引き出す仕組みを作ることで、従業員の成長とお店の繁栄を両立させることが可能です。

売上や顧客満足度といったKPI設定を適切に行い、具体的なアクションプランとモニタリングを通して、評価制度の効果を最大限に引き出しましょう。 ご紹介した従業員評価シートテンプレートを活用することで、評価業務の効率化も図れます。 さらに、売上アップに繋がる評価指標を明確化し、指標に基づいた効果的なフィードバックを行うことで、従業員の能力向上を促進できます。

評価制度を導入する際には、運用ルールの明確化、評価結果の丁寧なフィードバック、そして継続的な見直しとアップデートが不可欠です。 成功事例を参考に、自店に最適な評価制度を構築し、従業員とお店の成長を共に実現していきましょう。

飲食店経営において、料理やサービスの質を高めることは重要ですが、それを支えるのは 従業員のやる気と定着率 です。モチベーションが高く、安定した人材が揃ってこそ、店舗は長期的に成長できます。そこで活用したいのが、特許取得済の 人事評価システム「Newton(ニュートン)」 です。

「Newton」を導入することで、従業員一人ひとりのスキルや貢献度を可視化し、公平で納得感のある評価が可能 になります。適切な評価制度は、従業員のモチベーション向上につながり、離職率の低下や人材の定着にも貢献。結果として、店舗のサービス品質向上や売上アップへと結びつきます。

「Newton」は、飲食店経営者が抱える 「評価が属人的になってしまう」「頑張る従業員が報われない」「人材が定着しない」 などの課題を解決し、より働きやすい環境を整えるための強力なサポートツールです。

従業員のやる気を引き出し、強い組織を作るために、「Newton」を導入してみませんか?

「飲食店の経営は順調だけど、従業員の給与設定ってこれで合ってるのかな…?」

飲食店経営において、適切な給与設計は従業員のモチベーション維持と優秀な人材の確保に直結する重要な要素です。しかし、職種、地域、経験、法律など、考慮すべき点が複雑で頭を悩ませているオーナーも多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店における給与設計の基礎知識として、相場、計算方法、決め方などを網羅的に解説します。

ホールスタッフ、キッチンスタッフ、店長・マネージャーといった職種別の相場から、地域差、経験・スキルによる給与の差、時給制・月給制・年俸制それぞれの計算方法、さらには賞与や歩合給の設計、法律に則った給与設計まで、具体例を交えながら分かりやすく説明していきます。

適切な給与設計で、従業員の定着率向上を目指しましょう!

飲食店経営において、従業員の給与設計は、単なるコスト管理以上の意味を持ちます。適切な給与設計は、従業員のモチベーション向上、優秀な人材の確保・定着、ひいては事業の成功に大きく影響する重要な経営課題です。

不適切な給与設計は、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

一方、適切な給与設計は、以下のメリットをもたらします。

このように、飲食店における給与設計は、単なるコスト管理ではなく、従業員満足度、人材確保、事業成長といった経営戦略全体に深く関わる重要な要素です。 効果的な給与設計を行うことで、従業員のモチベーションを高め、安定した経営を実現することが可能になります。

飲食店の給与設計において、適切な相場を理解することは非常に重要です。従業員のモチベーション維持、優秀な人材の確保、そして持続可能な経営を実現するためには、市場の状況を踏まえた現実的な給与設定が不可欠です。ここでは、職種別、地域別、経験・スキル別の給与相場について解説します。

飲食店では、ホールスタッフ、キッチンスタッフ、店長・マネージャーなど、様々な職種が存在し、それぞれに求められるスキルや責任、労働内容が異なります。そのため、職種によって給与相場も大きく変動します。

ホールスタッフの給与相場は、経験やスキル、店舗規模、立地などによって大きく異なります。一般的には、時給制が中心で、経験の浅いアルバイトは最低賃金程度から、経験豊富なパートや正社員では、月給20万円〜30万円程度が相場と考えられます。繁盛店や立地の良い店舗では、それ以上の給与が支払われるケースもあります。

キッチンスタッフは、調理スキルや経験が給与に大きく影響します。ホールスタッフと比較して、調理スキルが求められるため、給与相場は高めです。アルバイトは時給制が中心ですが、正社員や経験豊富なパートでは、月給25万円〜35万円以上が期待できる場合もあります。特に、専門的な技術を持つ寿司職人やパティシエなどは、さらに高額な給与が支払われる傾向にあります。

店長やマネージャーは、店舗運営の責任者として、高いマネジメント能力やリーダーシップ、専門知識が求められます。そのため、給与相場は非常に高く、月給40万円〜60万円以上が一般的です。経験や実績、店舗の規模や業績によって、さらに高額な報酬が支払われるケースもあります。

飲食店の給与相場は、地域によっても大きく異なります。東京、大阪、愛知、福岡といった大都市圏では、物価が高いため、地方都市と比べて給与水準も高くなる傾向があります。

具体的には、東京都の平均給与は他の地域と比較して高い傾向にあり、これは生活コストの高さを反映していると考えられます。一方、地方都市では、生活コストが低い分、給与水準も比較的低くなる傾向があります。店舗の規模や業種によっても変動はありますが、地域特性を踏まえた適切な給与設定が求められます。

経験やスキルは、給与に大きく影響する要素です。経験豊富な従業員は、効率的な作業や問題解決能力が高いため、高い給与が支払われる傾向にあります。

また、専門的なスキルを持つ従業員も、高い給与が期待できます。例えば、ソムリエやパティシエといった専門職は、他の職種よりも高い給与が支給されることが多いです。

さらに、接客スキルや調理スキル、マネジメント能力といったスキルアップは、昇給や昇進に繋がるため、従業員のモチベーション向上にも繋がります。

これらの要素を総合的に考慮し、それぞれの従業員に適正な給与を支払うことが、飲食店経営における重要な課題となります。次のセクションでは、給与の具体的な計算方法について解説します。

飲食店の給与計算は、職種や雇用形態によって計算方法が異なります。ここでは、時給制、月給制、年俸制、そして賞与や歩合給の計算方法について解説します。正しく計算し、従業員のモチベーション向上と円滑な経営に繋げることが重要です。

時給制は、勤務時間に応じて給与が支払われる最もシンプルな計算方法です。基本給となる時給に、勤務時間を掛け合わせることで給与額を算出します。

計算式: 時給 × 勤務時間 = 給与額

例えば、時給1,000円のアルバイトが8時間勤務した場合、給与額は8,000円となります。

ただし、時間外労働や休日労働、深夜労働などがあった場合は、法定通りに割増賃金を支払う必要があります。時間外労働は、通常労働時間の25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上の割増賃金を支払うことが法律で定められています。これらの割増賃金を計算し、基本給に加算することで、最終的な給与額を算出します。

例:通常時給1,000円、時間外労働2時間の場合、時間外労働分の給与は1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円となり、合計給与額は10,500円となります。

月給制は、月単位で給与が支払われる計算方法です。基本給に加え、通勤手当、住宅手当などの諸手当が含まれることが一般的です。基本給は、職種、経験、スキル、能力などを考慮して決定されます。

計算式: 基本給 + 諸手当 = 給与額

月給制の場合も、時間外労働や休日労働、深夜労働分は別途割増賃金として支払う必要があります。これらの計算方法は時給制と同様です。

年俸制は、年間の給与総額をあらかじめ決定し、毎月均等に分割して支払われる計算方法です。基本給、賞与、諸手当などが含まれます。年俸制は、成果主義を重視する企業で採用されることが多いです。計算は年間の総支給額を12ヶ月で割ることで月額給与を算出します。

計算式: 年間給与総額 ÷ 12ヶ月 = 月額給与

年俸制の場合も、時間外労働などがあった場合は、別途割増賃金を支払う必要がありますが、契約内容によって異なるため、事前にしっかりと確認する必要があります。

賞与は、従業員の業績や貢献度に応じて支給される一時的な給与です。計算方法は企業によって様々ですが、年間の売上高や利益、個人の業績などを基に算出されます。歩合給は、売上高や顧客数などの成果に応じて給与が変動する制度です。あらかじめ設定された歩合率に、売上高などを掛け合わせることで給与額を算出します。

賞与計算例: 年間売上目標達成率 × 基準賞与額 = 賞与額

歩合給計算例: 売上高 × 歩合率 = 歩合給額

賞与や歩合給の計算方法は、企業の規定や契約内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。

給与計算ソフトを利用することで、これらの計算を効率的に行うことができます。特に飲食店では、アルバイトスタッフの多い企業も多く、給与計算ソフトの利用は業務効率化に繋がります。Excelを利用した計算も可能ですが、複雑な計算や法改正への対応を考えると、専用のソフトの利用が推奨されます。

飲食業界は離職率が高いことで知られています。従業員のモチベーションを維持し、定着率を高めるためには、魅力的な給与設計が不可欠です。単に最低賃金以上の給与を支払うだけでなく、従業員の頑張りを評価し、将来への展望を示すことが重要です。具体的には、以下の2点を考慮した給与設計が有効です。

昇給制度は、従業員の努力を認め、モチベーションを高める効果的な手段です。明確な昇給基準を設定し、定期的な昇給機会を設けることで、従業員はキャリアアップを目指し、より高いパフォーマンスを発揮しようとします。昇給基準は、スキルアップ、業務成果、勤続年数などを考慮して、公平かつ透明性のあるシステムを構築することが大切です。

例えば、一定期間毎のスキルアップ研修の修了や、目標達成度合いに基づいた昇給制度を導入することで、従業員の成長を促進し、会社への貢献度を高めることができます。

インセンティブ制度は、目標達成や貢献度に応じて追加の報酬を支払う制度です。売上目標達成、顧客満足度向上、新規顧客獲得など、具体的な目標を設定し、達成度に応じて報奨金を支給することで、従業員のモチベーションを高め、業績向上に繋げることができます。

例えば、客単価向上に貢献した従業員に報奨金を支給したり、チーム目標達成時に報奨金を分配するなど、様々なインセンティブ制度が考えられます。また、従業員の頑張りを評価する仕組みを明確化することで、公平感と納得感を生み出し、モチベーションの向上に繋がります。

給与設計においては、労働基準法をはじめとする関連法規を遵守することが必須です。最低賃金、時間外労働に関する割増賃金、休日労働に関する割増賃金、有給休暇など、法令に定められた事項をしっかりと理解し、給与計算や支払い方法に反映させる必要があります。

法令違反は、企業にとって大きなリスクとなるため、専門家への相談や、最新の法令情報を常にチェックすることが重要です。特に、時間外労働や休日労働に関する計算は複雑なため、正確な計算を行うシステムの導入や、専門家によるチェックを検討しましょう。

給与設計は、飲食店の経営状況を考慮して行う必要があります。売上高、利益率、従業員数、将来的な事業計画などを踏まえ、無理のない範囲で従業員に還元できる給与水準を設定することが重要です。 赤字経営が続いている状況で、大幅な給与アップは難しい場合もあります。

そのような場合は、まずは経営改善を目指し、将来的な給与アップへの道筋を示すことが重要です。 また、従業員の能力や貢献度に見合った給与体系を構築することで、人材の定着率向上と経営の安定化を図ることが可能です。経営状況を分析し、長期的な視点で給与設計を見直すことで、持続可能な経営を実現できます。

アルバイトと正社員では、給与計算のルール、そして給与体系自体が大きく異なります。一般的に、正社員は月給制が採用され、基本給に加え、残業手当、休日出勤手当、深夜手当、住宅手当、賞与などが加算されます。一方、アルバイトは時給制が一般的で、勤務時間に応じて給与が計算されます。

正社員には、責任や業務の幅、勤務時間の長さなどを考慮した上で、より高額な給与が設定される傾向があります。また、正社員には社会保険の加入が義務付けられている点も大きな違いです。

アルバイトの給与設計においては、最低賃金を下回らないよう注意が必要です。例えば、月給16万円で月間168時間勤務の場合、時給は約952円となり、最低賃金に満たない可能性があります。最低賃金は地域によって異なるため、必ず地域の最低賃金を調査し、給与設定に反映させる必要があります。

さらに、アルバイトを採用する際には、「モチベーションの高い人材を獲得したい」という思いと、「仕事を習得するまでは、試用期間の働きに相応な給与で働いてほしい」という両方のバランスを取ることが重要です。

残業代の計算方法は、労働基準法で定められています。基本的には、通常の労働時間に対する時給または日給に、割増率(通常は1.25倍、深夜労働の場合は1.35倍)を乗じて計算します。 具体的には、残業時間×通常時給×割増率で算出します。 ただし、みなし残業代の取り扱いには注意が必要です。みなし残業代は、事前に残業時間を想定して給与に含める方法ですが、実際には想定を超える残業が発生した場合、追加で残業代を支払う必要があります。 みなし残業代の金額や範囲は、労働基準監督署の基準などを参考に設定する必要があります。

昇給の頻度は、企業規模や業種、個々の従業員の能力や業績、会社の経営状況などによって大きく異なります。 一般的な頻度としては、年1回が一般的ですが、半年に1回、もしくは成果に応じて随時昇給を行う企業もあります。

昇給を行う際には、明確な基準を設けることが重要です。 例えば、業務スキル向上、責任感の向上、業績貢献など、具体的な評価項目を設定し、それらを元に昇給額を決定することで、従業員のモチベーション向上にも繋がります。

給与明細には、以下の項目が記載されているのが一般的です。

これらの項目は、労働基準法に基づいて記載する必要があります。不明な点があれば、従業員に丁寧に説明する必要があります。

法律に違反しないための給与設計のポイントは、以下の通りです。

労働基準法を遵守した給与設計を行うことで、従業員とのトラブルを回避し、企業の信用を維持することができます。必要に応じて、専門家(弁護士や社会保険労務士など)に相談することも検討しましょう。

時給制は「時給×勤務時間」、月給制は「基本給+諸手当」、年俸制は「年間給与総額÷12」で算出します。いずれも時間外・休日・深夜労働が発生した場合は、労働基準法に基づく割増賃金(例:時間外25%以上、休日35%以上、深夜25%以上)を別途支給します。

賞与は店舗や個人の業績に連動させ、例として「目標達成率×基準賞与額」で算定します。歩合給は「売上高×歩合率」など事前合意した計算式を明文化し、対象期間・支給条件・上限下限を就業規則や賃金規程に明記して運用します。

大都市圏と地方の物価差、ホール・キッチン・店長など職種ごとの責任と必要スキル、経験・資格の有無を考慮してレンジ(下限〜上限)を設定します。市場相場と自店の収益性を基準に、昇給の道筋や要件を合わせて提示すると納得感が高まります。

地域別最低賃金の遵守、時間外・休日・深夜の割増賃金の適正計算、みなし残業の超過分精算、賃金支払方法と支払期日の明確化、給与明細の交付、社会保険等の適用管理が基本です。最新の法令や通達を確認し、不明点は専門家に相談しましょう。

昇給基準をスキル・成果・勤続で明文化し、定期面談で目標とセット運用します。短期の成果はインセンティブや表彰、習熟の定着は半期・年次の昇給に紐付け、個人とチーム双方の貢献を評価すると、定着率向上と業績改善に繋がります。

本記事では、飲食店における給与設計の基礎知識として、給与相場、計算方法、そして従業員のモチベーション向上や法律遵守を考慮した効果的な決め方について解説しました。

ホールスタッフ、キッチンスタッフ、店長・マネージャーといった職種別、地域別、経験・スキル別の給与相場を理解することは、公平で魅力的な給与体系を構築する上で不可欠です。

時給制、月給制、年俸制といった様々な給与形態が存在し、それぞれに計算方法やメリット・デメリットがあります。 さらに、賞与や歩合制といったインセンティブ制度を効果的に導入することで、従業員のモチベーション向上に繋げることが可能です。

ただし、これらの制度設計にあたっては、労働基準法などの法律を遵守することが非常に重要です。 残業代の計算方法や給与明細の内容についても、正確な理解が必要です。

適切な給与設計は、従業員のモチベーション向上、定着率向上、ひいては飲食店の経営安定に直結します。 従業員の能力や貢献度を正しく評価し、魅力的な給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と育成が可能になります。 本記事で学んだ知識を活かし、自店に最適な給与設計を行い、従業員とお店の双方にとってより良い未来を築いていきましょう。

飲食店経営において、従業員の給与設計はモチベーション向上と定着率アップの重要な鍵です。特許取得済の人事評価ツール「Newton(ニュートン)」なら、従業員一人ひとりのスキルや貢献度を基に、公平で納得感のある給与体系を簡単に構築できます。

このツールを活用することで、従業員の頑張りを正当に評価し、魅力的な職場環境を実現。人件費管理の効率化も図れ、経営安定に繋がります。

「Newton(ニュートン)」で従業員満足度を高めながら、店舗全体の成長を目指しましょう。詳細や導入については公式サイトをご覧ください!

「飲食店の経営は順調だけど、人件費が思ったよりかさんで利益が圧迫されている…」

「アルバイトの定着率が悪くて、採用コストも負担になってきた…」

飲食店を経営する上で、賃金管理は頭を悩ませる大きな課題の一つです。適切な賃金設定は、従業員のモチベーション向上と優秀な人材の確保に繋がる一方、人件費の高騰は利益を圧迫する要因にもなります。このバランスをどう取れば良いのか、悩んでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店における賃金設計のコツを、法律の遵守から従業員のモチベーション管理、そして今後の賃金上昇への対応策まで、網羅的に解説します。

人件費を最適化し、利益UPと従業員満足度を高めるための具体的な方法を、損益分岐点の計算や適切な人件費率の目安など、実践的な情報と合わせてご紹介します。

飲食店経営において、人件費は売上高に次ぐ大きな支出項目です。「人件費が高すぎる!」と感じる経営者も多いのではないでしょうか。しかし、人件費は単純に削減すべきコストではありません。適切な人件費管理は、従業員のモチベーション向上、優秀な人材の確保、ひいては売上向上と利益拡大に直結する重要な経営課題です。

人件費を最適化することで、以下のようなメリットが期待できます。

一方で、人件費の最適化に失敗すると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

そのため、飲食店経営者は、人件費を単なるコストとして捉えるのではなく、売上向上と従業員満足度向上のための重要な投資と捉え、適切なバランスを見つけることが重要です。

適切な賃金設定、効果的なシフト管理、生産性向上のための取り組みなど、多角的な視点から人件費最適化に取り組む必要があります。

適切な人件費率の目安や、人件費を管理する上で重要な指標(人事売上高、労働分配率、労働生産性、営業利益)を理解することで、より効果的な人件費管理が可能になります。

飲食店における賃金設定は、単なる人件費のコントロールだけでなく、従業員のモチベーション向上、ひいてはお店の繁栄に直結する重要な経営課題です。適切な賃金設定を行うためには、以下の点を考慮する必要があります。

これらの要素を総合的に判断し、従業員にとって納得できる、かつ経営上も維持可能な賃金体系を構築することが大切です。 曖昧な設定ではなく、明確な基準に基づいた賃金設定を行うことで、従業員との信頼関係を構築し、長期的な雇用関係を築くことができます。

従業員のスキルや経験に応じた賃金テーブルを作成することで、公平性を保ち、モチベーション向上を図ることができます。 賃金テーブルを作成する際には、以下の点を考慮しましょう。

賃金テーブルは、従業員にも公開し、透明性を確保することが重要です。 これにより、従業員は自身の努力が賃金に反映されることを理解し、モチベーションを維持することができます。定期的な見直しを行い、常に最新の状況に合わせた調整を行うことも忘れずに。

成果報酬型賃金制度は、従業員の業績に応じて賃金を支払う制度です。売上目標達成や顧客満足度向上などの成果を評価基準にすることで、従業員のモチベーション向上に繋がる可能性があります。しかし、導入にあたってはメリットとデメリットを十分に理解しておく必要があります。

成果報酬型賃金制度を導入する際には、明確な評価基準を設定し、公平な評価を行う体制を整えることが不可欠です。 また、チームワークを重視する文化を醸成することで、デメリットを最小限に抑えることができます。

賞与や昇給制度は、従業員のモチベーション向上に大きく貢献します。 適切な制度設計により、従業員の長期的なモチベーション維持、定着率向上に繋げることが可能です。

賞与や昇給は、単なる経済的な報酬だけでなく、従業員への感謝の気持ちを表す重要な機会です。 透明性のある制度設計を行い、従業員にきちんと説明することで、より効果を発揮します。

飲食店経営において、賃料と人件費は最も大きな固定費・変動費を占める重要な要素です。これらのバランスを適切に保つことは、安定した利益確保、ひいては事業の継続可能性に直結します。特に人件費は、売上高に比例して変動する変動費であり、その比率を適切に管理することが、成功経営の鍵となります。

まず理解すべきは、損益分岐点です。損益分岐点とは、売上高と総費用が一致する点、つまり利益がゼロとなる売上高のことです。この損益分岐点を算出することで、最低限どれだけの売上を確保すれば黒字化できるのかが分かります。損益分岐点の計算式は、以下の通りです。

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ {(売上高 − 変動費) ÷ 売上高}

この式において、固定費には賃料、人件費(基本給など)、減価償却費などが含まれ、変動費には食材費、水道光熱費などが含まれます。人件費は、アルバイト・パートの給与や賞与、正社員の給与、社会保険料など、幅広く考慮する必要があります。

人件費率が高いと、損益分岐点売上高は高くなります。つまり、黒字化するために必要な売上高が高くなるため、経営は厳しくなります。逆に、人件費率が低いと、損益分岐点売上高は低くなり、黒字化が容易になります。

飲食店における適切な人件費率は、業態、規模、立地などによって異なりますが、一般的には売上高の20~30%程度が目安とされています。しかし、これはあくまでも目安であり、自店の状況に合わせて柔軟に調整する必要があります。

人件費率を算出する際には、売上高に対する人件費の割合だけでなく、労働生産性、労働分配率なども考慮することが重要です。労働生産性が高い店舗であれば、人件費率が高くても利益を確保できます。逆に、労働生産性が低い店舗は、人件費率を低く抑える必要があります。

人件費率が高すぎる場合は、シフトの見直し、人員配置の最適化、業務効率化などを検討する必要があります。逆に、人件費率が低すぎる場合は、従業員のモチベーション低下や離職率の上昇につながる可能性があるため、注意が必要です。

賃料と人件費のバランスを見直すためには、以下のステップを踏むことをお勧めします。

賃料と人件費のバランスは、飲食店経営の成功を左右する重要な要素です。継続的な見直しと改善を繰り返すことで、安定した経営を実現しましょう。

飲食店経営において、従業員の賃金支払いは、労働基準法を遵守することが不可欠です。法令違反は、従業員との信頼関係を損ない、訴訟リスクやブランドイメージの悪化につながる可能性があります。まずは、労働基準法における賃金規定の基本的な知識を理解しましょう。

労働基準法第24条では、賃金の支払いは、通貨で、直接本人に支払わなければならないと定められています。また、支払時期は、原則として毎月1回以上、賃金支払期日までに支払わなければなりません。具体的な支払期日は、就業規則等で定めるのが一般的です。さらに、賃金明細書を交付する義務もあります。明細書には、賃金総額、支払日、内訳(基本給、残業代、深夜手当など)、控除額などが記載されなければなりません。

最低賃金についても、労働基準法で定められています。各都道府県ごとに最低賃金が設定されており、これを下回る賃金支払いは違法となります。最低賃金は、都道府県労働局のホームページなどで確認できます。

残業代や深夜手当の計算も、労働基準法に基づいて正確に行う必要があります。計算方法を誤ると、未払い残業代請求につながる可能性があります。正確な計算のためには、以下の点に注意しましょう。

時間外労働(残業)の計算:時間外労働には、法定労働時間を超える労働が含まれます。法定労働時間は、1週間40時間、1日8時間です。これを超える労働時間に対して、割増賃金を支払う必要があります。割増率は、時間外労働の最初の2時間を25%、それ以降を50%とするのが一般的です。月給制の場合でも、1時間当たりの賃金を正確に算出する必要があります。法定労働時間内であっても、事前に残業が指示され、実際に労働が行われた場合は、残業代を支払う必要があります。

深夜手当の計算:深夜労働(22時~翌5時)には、割増賃金を支払う必要があります。割増率は、25%とするのが一般的です。

計算式の例:例えば、月給20万円の従業員が、1ヶ月に10時間残業した場合、1時間当たりの賃金が算出され、それに25%または50%の割増率を乗じて計算します。深夜労働についても同様です。

万が一、未払い賃金が発生した場合、迅速かつ適切な対応が必要です。従業員との信頼関係を維持するためにも、早期解決を目指しましょう。

まず、未払い賃金の金額を正確に算出し、従業員に説明する必要があります。従業員からの請求があった場合、請求内容を精査し、不足分があれば速やかに支払う必要があります。

未払い賃金が発生した場合、従業員は、労働基準監督署に相談したり、裁判所に訴訟を起こしたりすることができます。未払い残業代の請求は、原則として2年間遡及して請求できます。請求できる期間を過ぎないように注意しましょう。

未払い賃金トラブルを防ぐためには、日頃から正確な勤怠管理と賃金計算を行うことが重要です。タイムカードや勤怠管理システムなどを活用し、労働時間の記録を正確に行いましょう。また、就業規則を整備し、賃金体系や支払方法などを明確に定めておくことも有効です。定期的に賃金計算の見直しを行い、誤りがないか確認することも大切です。

近年の飲食業界では、深刻な人手不足が問題となっています。少子高齢化や働き方改革の推進、そしてコロナ禍を経て、従業員の賃金に対する意識も高まっています。

最低賃金の引き上げも継続しており、人件費増加は避けられない現実となっています。この状況下、飲食店経営者は賃金上昇への対応策を早急に検討する必要があります。

今後、人材確保競争が激化し、賃金水準はさらに上昇していくと予想されます。そのため、単なるコスト削減ではなく、持続可能な経営モデルの構築が求められます。

人件費増加への対応として、最も重要なのは生産性向上と業務効率化です。単純に労働時間を減らすのではなく、一人当たりの生産性を高めることで、同じ売上を少ない労働時間で実現できます。具体的には、以下の様な対策が考えられます。

これらの対策は、従業員の負担軽減にも繋がるため、定着率向上にも貢献します。結果として、採用コストの削減にも繋がります。

近年では、テクノロジーを活用した省人化・自動化も注目されています。具体的には、以下の様な技術が有効です。

初期投資は必要ですが、長期的な視点で見れば、人件費削減や生産性向上に大きく貢献する可能性があります。導入にあたっては、自店の規模や業態、予算などを考慮し、最適なシステムを選択することが重要です。

人件費率は「人件費÷売上高×100」で算出します。目安は業態や立地で異なりますが、一般には20〜30%を起点に、自店の労働生産性や客数変動を踏まえて調整します。月次では賃金・法定福利・賞与見合いを含めた実態ベースで管理するのがポイントです。

損益分岐点売上高=固定費÷{(売上高−変動費)÷売上高} を用いて、賃金改定が固定費・変動費に与える影響を試算します。時給改定は人時当たり原価に効くため、配席・回転・客単価施策とセットで段階的に実施し、月次でシミュレーション→振り返り→再設定のサイクルを回します。

地域別最低賃金の遵守、賃金の支払原則(通貨・毎月1回以上・期日明確)、給与明細の交付、時間外・休日・深夜の割増賃金の適正計算、みなし残業の超過分精算、正確な勤怠記録の保存が基本です。不明点は就業規則と専門家の確認でリスクを回避します。

スキル・経験・役割に応じた賃金テーブルを公開し、昇給要件を明文化します。短期成果はインセンティブや表彰、習熟の定着は半期・年次昇給に紐付け、個人とチームの両指標を評価に採用。定期面談で目標・育成と連動させると納得感が高まります。

需要予測→人時生産性の基準化→繁閑に応じた配員→標準作業の整備(動線・段取り)→POSやオーダー端末等のツール活用→週次の実績レビューで人員・賃金の再配分、の順で進めます。アイドルタイムの削減とピーク集中配員が人件費率の改善鍵です。

本記事では、飲食店経営における人件費コントロール、特に賃金設計の重要性について解説しました。適切な賃金設定は、従業員のモチベーション向上、ひいては顧客満足度と売上向上に繋がる重要な要素です。一方で、人件費は経営における大きな負担となるため、適切な管理が必要です。

従業員のスキルや経験に応じた賃金テーブルの作成、成果報酬型賃金制度の導入、賞与・昇給制度の設計など、様々な方法を用いて、従業員のモチベーションを高めながら、人件費を最適化することが重要です。さらに、賃料とのバランスを考慮し、損益分岐点や人件費率を分析することで、より効率的な経営を実現できます。

この記事で紹介した内容を参考に、貴店の状況に最適な賃金管理システムを構築し、従業員満足度と利益の両立を目指してください。 より詳細な情報や、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家への相談も検討することをお勧めします。

適切な賃金管理は飲食店経営において欠かせない要素です。しかし、スキルや経験に基づく賃金テーブルの作成や、残業代の計算、成果報酬型の賃金設計などをすべて手作業で行うのは、多大な時間と労力を要します。ここで活躍するのが、人事評価ツール「Newton(ニュートン)」です。

「Newton(ニュートン)」は、従業員のパフォーマンスやスキルを可視化し、賃金設定や昇給・賞与の設計を効率的に行うことを可能にします。具体的には以下のような機能を備えています。

これらの機能により、経営者の負担を軽減するとともに、従業員のモチベーション向上や信頼関係の強化に繋がります。また、可視化されたデータをもとに、収益性の高い経営判断を行うことが可能になります。

飲食店経営の現場では、「効率化」と「信頼関係の構築」が両立されてこそ、持続可能な成長が実現します。人件費管理の課題を解消し、経営の成功を目指すために、ぜひ「Newton(ニュートン)」の導入をご検討ください。

「スタッフがなかなか定着しない…」

「アルバイトと社員の間に壁があって、店の雰囲気がギスギスしている…」

飲食店の店長やマネージャーとして、このような悩みを抱えていませんか。

日々の忙しい業務の中で、スタッフ一人ひとりと向き合い、チームとしての一体感を生み出すのは簡単なことではありません。

しかし、もし専門的な知識がなくても、明日からすぐに実践できる具体的な方法があればどうでしょうか。

この記事では、飲食店におけるチームビルディングの重要性から、営業中にできる簡単な施策、そして休日に企画したい特別なアクティビティまで、成功の秘訣を徹底解説します。

この記事のポイント

この記事を読めば、スタッフの定着率を高め、ひいては顧客満足度と売上向上にもつながる「本当に強いチーム」を作るための第一歩を踏み出せます。

チームビルディングと聞くと、レクリエーションや飲み会を思い浮かべるかもしれません。

しかし、本来のチームビルディングは、単なる親睦を深める活動とは一線を画します。

それは、スタッフ一人ひとりのスキルや個性を最大限に引き出し、店舗というチームが共通の目標(売上向上や顧客満足度向上など)を達成するために行う、戦略的な活動です。

単に仲良くなるだけでなく、お互いを理解し、尊重し、協力し合える関係性を築くことで、組織全体のパフォーマンスを向上させることが真の目的です。

飲食業界は、他の業界と比較しても特有の課題を抱えています。

特に、高い離職率やサービス品質の維持は、多くの店舗にとって深刻な問題です。

チームビルディングは、これらの構造的な課題を解決するための極めて有効な手段となります。

スタッフ間の良好な関係は、働きがいや職場への愛着(帰属意識)を生み、人材の定着に直結します [1]。

また、円滑なコミュニケーションは、サービスの質を安定させ、結果として顧客満足度の向上にもつながるのです。

| 飲食業界特有の主な課題 | チームビルディングによる解決策 |

|---|---|

| 高い離職率 | 働きがいと帰属意識を高め、人材の定着を図る |

| サービス品質のばらつき | 相互指導を促し、チーム全体のスキルを底上げする |

| コミュニケーション不足 | 意思疎通を円滑にし、業務ミスや非効率を削減する |

戦略的なチームビルディングを導入することで、店舗は多くのメリットを享受できます。

それはスタッフの満足度向上にとどまらず、経営数値の改善にも明確に表れます。

最終的には、店長自身のマネジメント負担を軽減することにもつながるでしょう。

| メリットの分類 | 具体的な効果 |

|---|---|

| ① スタッフ関連 | – 離職率の低下と定着率の向上 – 仕事へのモチベーションと主体性の向上 – スタッフ間の信頼関係構築 |

| ② 顧客・売上関連 | – サービス品質の安定と向上 [2] – 顧客満足度とリピート率の向上 – チーム連携による売上機会の創出 |

| ③ マネジメント関連 | – 店長の指示待ちではなく、スタッフが自律的に動くようになる – ポジティブな職場環境によるマネジメント負担の軽減 – 採用・教育コストの削減 |

「チームビルディングの重要性は分かったけれど、忙しくて特別な時間を確保できない」という方も多いでしょう。

ご安心ください。

特別な準備やコストをかけずに、日々の営業の中で気軽に始められる効果的な施策があります。

まずは「これならうちの店でもできそうだ」と感じるものから試してみてください。

朝礼や終礼のわずかな時間を活用して、チームの雰囲気作りをしましょう。

「1分間スピーチ」や「グッド&ニュー(24時間以内にあった良かったこと、新しい発見を共有)」といった手法は、お互いの価値観を知り、ポジティブな空気を醸成するのに役立ちます。

| お題の例 |

|---|

| – 最近、仕事で嬉しかったことや学んだこと |

| – お客様からいただいた嬉しい言葉 |

| – 仲間の「すごい!」と思った行動 |

| – 最近ハマっていること(プライベートな話題もOK) |

日々の業務の中で感じた「ありがとう」を、言葉だけでなく形にして伝える仕組みです。

感謝の気持ちを可視化することで、スタッフの承認欲求が満たされ、お互いを助け合う協力的な行動が自然と増えていきます。

| 運用を継続させるためのポイント |

|---|

| – 掲示: スタッフルームなど、全員の目につく場所にカードを掲示する |

| – 共有: 朝礼などで素敵なカードの内容を読み上げて共有する |

| – 表彰: 最も多くのカードをもらった人や、素敵なメッセージを送った人を表彰する |

アルバイトの入れ替わりが激しい職場でも、新メンバーがすぐにチームに溶け込めるように手助けするアクティビティです。

ペアになった相手の知られざる一面を発見でき、コミュニケーションの壁を自然に取り払うことができます。

日々の施策に慣れてきたら、次のステップとして営業外で計画的に実施するイベントに挑戦してみましょう。

単なるレクリエーションで終わらせないためには、飲食店の業務に直結する学びや気づきが得られる企画にすることが重要です。

ここでは、楽しみながらチームの一体感を高められるアクティビティを3つ紹介します。

チーム対抗で新メニューを考案し、発表するコンテストは、飲食店のチームビルディングとして非常に効果的です。

企画から試作、原価計算、プレゼンテーションまで、店舗運営に必要な要素が凝縮されています。

このプロセスを通じて、楽しみながらチームワークと当事者意識を育むことができます。

| コンテストの主な流れ | チームに求められるスキル |

|---|---|

| 1. テーマ設定・企画 | 顧客ニーズの分析力、創造性 |

| 2. 試作・原価計算 | 調理スキル、コスト管理能力 |

| 3. プレゼンテーション | 表現力、論理的説明能力 |

| 4. 試食・審査 | 客観的な評価能力 |

優勝チームのメニューを期間限定で提供したり、インセンティブを与えたりすることで、スタッフのモチベーションはさらに高まるでしょう。

他店の優れた点を学ぶための「繁盛店リサーチ」も、チームビルディングの絶好の機会です。

単に食事に行くだけでなく、明確な目的意識を持って臨むことで、学びの質が大きく変わります。

チームで同じ体験を共有し、自店の課題や改善点について話し合うことで、チーム全体の当事者意識とスキル向上につながります。

| カテゴリ | チェックポイント例 |

|---|---|

| 接客 | ・入店時の挨拶や案内の丁寧さ・注文時の対応やメニュー説明のわかりやすさ・スタッフの表情・態度・言葉遣い・会計時や退店時の印象や対応 |

| メニュー | ・メニューブックのデザインや見やすさ・提供スピードと料理の盛り付け・看板メニューの魅力や独自性 |

| 空間 | ・店内の内装や清掃状態・BGMや照明などの雰囲気づくり・座席の配置や過ごしやすさ |

| その他 | ・予約のしやすさ(電話・ネット)・SNS発信の内容や更新頻度・「自店でも取り入れたい」と思えたポイント全般 |

普段とは違う環境で、全員で一つの料理を作り上げる体験は、チームの一体感を醸成するのに最適です。

キッチン付きのレンタルスペースなどを活用し、「料理」という共通のゴールに向かって協力する過程で、自然なコミュニケーションと役割分担が生まれます。

調理中は、普段の上下関係とは異なるリーダーシップが発揮されたり、意外なメンバーの得意分野が発見されたりすることもあります。

「パティア」のような料理専門のチームビルディングサービスを利用するのも一つの手です。

「せっかく企画したのに、思ったような効果が出なかった…」という事態は避けたいものです。

チームビルディングを成功させるためには、陥りがちな失敗パターンとその対策を知っておくことが重要です。

ここでは、3つの典型的な失敗例と、それを防ぐためのポイントを解説します。

| よくある失敗例 | 具体的な状況と原因 | 成功に導くための対策 |

|---|---|---|

| ① 目的が曖昧で「ただの飲み会」になる | 何のためにやるのかが不明確なまま、「とりあえず親睦を深めよう」と企画してしまう。結果、いつものメンバーで固まり、内輪話で終わってしまう。 | 目的の事前共有:「今回は新人とベテランの交流を深める」「接客スキル向上のヒントを得る」など、具体的な目的を事前に全員に伝える。 |

| ② 一部のスタッフしか楽しめない | 企画者の好みや、声の大きい人の意見だけで内容が決まってしまう。運動が苦手な人や、お酒が飲めない人が疎外感を感じてしまう。 | 多様性への配慮: 全員が参加しやすいように、企画段階でアンケートを取るなど、多様な意見を取り入れる。複数の選択肢を用意するのも良い方法。 |

| ③ イベントが単発で終わってしまう | イベント自体は盛り上がったが、そこで得た気づきや学びが日常業務に活かされず、やりっぱなしになってしまう。 | 振り返りと次回への連携: イベント後に必ず振り返りの時間を設ける。「何が良かったか」「次に何を活かすか」を話し合い、具体的なアクションプランに落とし込む。 |

懇親会は親睦そのものが目的で、評価や運営に接続されない任意参加の場であるのに対し、チームビルディングは共通の業務目標(売上・CS・安全・品質)達成を目的に設計され、事前の目的設定→役割分担→実施→振り返り→業務への落とし込みまでを含む「仕組み」です。

朝礼・終礼の1分間スピーチ、感謝を可視化するサンクスカード、入社初日から壁をなくす他己紹介の3つが即効で取り組めます。実施は当番制・お題準備・掲示と表彰・短時間インタビューの型を用い、無理なく全員参加にします。

新メニュー開発コンテスト、繁盛店リサーチ食事会、料理deチームビルディングを「目的共有→役割と評価基準の明確化→実施→振り返り→業務ルール化(マニュアルやKPIに反映)」の流れで運用すると、学びが現場の行動に定着します。

ありがちな失敗は「目的が曖昧でただの飲み会になる」「一部の人しか楽しめない」「単発で終わる」の3つです。対策は目的と期待成果の事前共有、多様性に配慮した設計(アンケート・複数選択肢)、イベント後の振り返りと次回アクションの合意です。

定着率UPの効果は、離職率・定着率、サンクスカード件数、朝礼参加率、接客評価やレビュー、再来店率・回転率・ミス率、採用・教育コストなどを月次でモニタリングし、目標差の原因を特定して施策に反映させることで測定できます。

本記事では、飲食店のチームビルディングについて、その重要性から明日から実践できる具体的なアイデア、そして成功のためのポイントまでを解説しました。

チームビルディングは、決して特別なことではありません。

日々の小さなコミュニケーションの積み重ねと、時折行う計画的なイベントを通じて、スタッフ間の信頼関係を育んでいく地道な活動です。

これは短期的なコストではなく、お店の持続的な成長を支える「未来への投資」と言えるでしょう。

強いチームは、スタッフの働きがいを高めるだけでなく、その活気がお客様にも伝わり、お店全体の魅力を向上させます。

まずは、この記事で紹介した「サンクスカード」や「1分間スピーチ」など、すぐに始められることから試してみてはいかがでしょうか。

その小さな一歩が、スタッフもお客様も笑顔になる、最高のチーム作りへとつながっていくはずです。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果を元にしたフィードバックでモチベーションアップ

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

現場でも使いやすい画面と運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織力が底上げされる

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「ウチの店の評価、店長によってバラバラだな…」

「頑張りが正当に評価されず、優秀なスタッフが辞めてしまう…」

「Excelでの評価管理は、正直もう限界だ…」

複数店舗を運営する飲食店の経営者や人事担当者の皆様は、このようなお悩みを抱えていませんか。人材の定着と育成が経営の要となる飲食業界において、スタッフの評価制度は非常に重要な課題です。

しかし、評価基準が曖昧だったり、評価業務の負担が大きかったりすることで、制度が形骸化してしまっているケースも少なくありません。

この記事では、そんなお悩みを解決するため、飲食店に特化した人事評価システムをランキング形式で詳しくご紹介します。

システムの選び方から、導入企業の成功事例、専門家の意見までを網羅的に解説しています。

この記事を最後まで読めば、あなたの店舗にぴったりのシステムが見つかるはずです。

そして、スタッフのやる気を引き出し、お店全体をさらに成長させるための具体的なヒントが得られるでしょう。

この記事でわかること

多くの飲食店で人事評価制度がうまく機能していないのには、業界特有の構造的な理由が存在します。

システム導入を検討する前に、まずは自社の課題がどこにあるのかを正確に把握することが重要です。

ここでは、飲食店で評価制度が形骸化してしまう主な理由を4つ解説します。

多くの飲食店では、店長がプレイングマネージャーとして現場業務と管理業務を兼任しています。

そのため、スタッフの評価も店長の経験や感覚に頼りがちになります。

その結果、店長との相性や個人の主観によって評価が左右され、スタッフ間に不公平感が生まれる原因となっています。

従来から使われているExcelや紙の評価シートには、多くの問題が潜んでいます。

こうした手間のかかる作業は、評価を「こなすだけの業務」にしてしまいます。

そして、本来最も重要なはずのスタッフとの評価面談が、単なる作業報告の場となり、形骸化してしまうのです。

評価制度の最終的な目的は、スタッフの頑張りを正当に処遇し、成長を促すことです。

しかし、評価基準が曖昧だと、その評価結果を昇給や昇進の客観的な根拠として使うことが難しくなります。

また、「何をどう改善すれば評価が上がるのか」が不明確なため、具体的な育成計画にも繋がらず、スタッフの成長機会を奪ってしまいます。

飲食業界は、多くのアルバイトやパートスタッフによって支えられています。

しかし、一般的な人事評価システムは、正社員を主な対象として設計されているものがほとんどです。

そのため、機能が複雑すぎたり、アルバイト一人ひとりに対してアカウント費用が発生したりと、飲食店の現場では使いにくいケースが多く、導入しても定着しないリスクがあります。

前述した課題を解決し、飲食店で評価制度を成功させるためには、どのようなシステムを選べば良いのでしょうか。

ここでは、飲食店が人事評価システムを選ぶ上で「本当に使いやすい」と感じるための重要な条件を5つご紹介します。

最も重要なのは、飲食業界特有の課題を理解して作られているかという点です。

| 評価視点 | 具体的なチェックポイント |

|---|---|

| 業界理解度 | シフト制勤務や多様な職種(ホール、キッチン等)を前提とした設計になっているか。 |

| 導入実績 | 自社と似た業態(居酒屋、カフェ、レストラン等)の飲食店での導入事例が豊富か。 |

| 専門用語 | システム内の用語が、飲食業界で一般的に使われる言葉になっているか。 |

業界への理解が深いシステムは、現場のニーズに即した機能が揃っており、導入後のミスマッチが起こりにくいです。

飲食店の現場は、PCが常にそばにある環境ではありません。

キッチンで調理中のスタッフや、ホールを動き回るスタッフが評価を入力したり確認したりする場面を想定する必要があります。

そのため、スマートフォンやタブレットで全ての操作が完結する「モバイル対応」は必須の条件と言えるでしょう。

ゼロから評価項目を作成するのは大変な労力がかかります。

優れたシステムには、様々な業態や職種に合わせた評価シートのテンプレートが豊富に用意されています。

これらのテンプレートを基に自社流にカスタマイズすることで、導入にかかる時間と手間を大幅に削減できます。

評価結果を給与に反映させる作業は、間違いが許されない重要な業務です。

評価システムが給与計算ソフトと連携できれば、評価ランクに応じて給与を自動で算出・反映させることが可能になります。

これにより、計算ミスを防ぎ、人事担当者の業務負担を大きく軽減することができます。

飲食店には、様々な役割を持つスタッフがいます。

それぞれの職種で求められるスキルや役割は大きく異なります。

| 職種 | 求められるスキル(例) |

|---|---|

| ホール | 接客スキル、オーダーテイクの正確さ、クレーム対応能力 |

| キッチン | 調理技術、衛生管理、食材管理、原価意識 |

| 店長 | 売上管理、スタッフ育成、シフト管理、リーダーシップ |

| アルバイト | 基本的な接客・調理、清掃、時間遵守 |

これらの異なる役割に対して、画一的な評価基準を適用するのは不公平です。

職種ごとに適切な評価項目を設定できる、柔軟性の高いシステムを選ぶことが重要です。

ここでは、数ある人事評価システムの中から、特に飲食店におすすめの20製品を厳選しました。

「飲食特化型」「汎用クラウド型」「中小企業向け」「大手・戦略人事向け」の4つのカテゴリーに分けてご紹介しますので、自社の目的や規模に合ったシステムを見つけてください。

飲食店の現場を知り尽くした、専門性の高いシステムです。業界特有の課題解決に直結する機能が揃っています。

Newtonは、飲食業界の現場経験をもとに開発された、人事評価とタレントマネジメントを一体化したクラウド型システムです。店長・アルバイト・本部スタッフなど、飲食特有の多様な人材を的確に評価・育成できる仕組みが整っており、特許取得済みの多面評価ロジックや給与テーブルとの連動機能により、評価制度の運用と定着を強力にサポートします。

「制度を作っても運用できない」という現場の悩みに向き合い、評価テンプレートや導入後の伴走支援も充実。現場と本部の“ズレ”をなくし、定着率と生産性向上を実現します。

特徴

飲食業に特化したクラウド型人事評価システム

店舗別・職種別の評価テンプレートを標準搭載

評価結果と給与・昇給を自動連動できる賃金テーブル機能

現場主導でもスムーズに運用できるシンプルなUI

導入から定着まで一貫したサポート体制あり

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | Newton(ニュートン) |

| URL | https://hr-newton.leap-it.jp/ |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ(初期導入+月額制) |

| 主な機能 | 人事評価、多面評価、評価テンプレート、給与連動、店舗別運用 |

| 会社名 | 株式会社リープイット |

売上や店舗ランキングと連動した評価が可能な、飲食業特化の人事評価システム。賞与配分も自動化。

特徴

飲食業に特化し、組織図・売上データと連携しながら評価運用が可能

店舗ごとのランキング発表&スピード賞与配分でモチベーション向上を支援

シンプル設計で毎月の運用負荷が低く、導入後にすぐ活用できる仕様

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | LHR(ラフテルズ) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ(導入+月額制) |

| 主な機能 | 売上連動評価、店舗ランキング、賞与自動配分、組織図連動 |

| 会社名 | 株式会社ラフテルズ |

評価制度の運用を効率化するクラウド型ツール。低価格で導入しやすく、飲食店など中小企業にも対応。

特徴

月額5,500円〜の低価格

直感的で使いやすいUI

評価メモ・相対調整など機能が充実

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | 人事評価ナビゲーター |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額5,500円~ |

| 主な機能 | 評価テンプレ、メモ機能、相対調整など |

| 会社名 | 株式会社日本経営 |

幅広い業種で利用されており、実績が豊富なシステムです。カスタマイズ性が高く、自社の運用に合わせて柔軟に設計できるのが特徴です。

中小企業向けクラウド人事評価システム。1on1や多面評価、目標管理を一元化し、シンプルかつ効率的な運用を実現します。飲食業でもスムーズに導入可能です。

特徴

360度評価(マルチレビュー)と1on1機能を一体化

PC・スマホに対応したシンプルUIで操作負担が少ない

freeeやKING OF TIMEなどとのAPI連携で導入がスムーズ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | MIRAIC(ミライク) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額16,500円〜(人数・機能に応じて変動) |

| 主な機能 | 多面評価、1on1、目標管理、API連携 |

| 会社名 | 株式会社みらいの人事 |

SmartHRは、評価シートの作成・配布・集計・集計・スマホ対応など、人事評価と労務機能を一体的に管理できるクラウド型システムです。飲食業界でも導入実績があり、評価業務の効率化に強みがあります。

特徴

柔軟な評価テンプレートとプロジェクト管理機能

スマホから入力・閲覧でき、リマインドや権限設定も充実

評価データを労務・勤怠・サーベイと連携し、組織改善に活用可能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | SmartHR |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | 評価シート管理、360度評価、スマホ対応、テンプレート、権限設定 |

| 会社名 | 株式会社SmartHR |

HRBrainは、豊富な評価テンプレートと直感的なUIで、人材配置や1on1・OKRなどのタレントマネジメントにも対応。スマホ入力・集計の自動化により効率化を実現し、飲食業界でも活用実績があります。

特徴

評価テンプレート(MBO・OKR・360度・コンピテンシーなど)が豊富

シンプルで使いやすいUI、評価進捗の催促やスマホ対応も◎

専任サポート付き&人材データ分析・組織配置サポートが充実

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | HRBrain(エイチアールブレイン) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ(ユーザー数・プランにより変動) |

| 主な機能 | 評価テンプレート、1on1記録、OKR・360度評価、分析 |

| 会社名 | 株式会社HRBrain |

カオナビは、飲食業界でも導入実績のあるタレントマネジメント型評価システムです。顔写真付きDBや評価テンプレート、配置分析など豊富な機能が直感的に利用可能です。

特徴

顔写真付きDBでスキル・配置を直感的に管理可

OKR/MBO/360度評価など多様な評価テンプレートを搭載

専任サポート+ユーザーコミュニティで定着を後押し

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | カオナビ(Kaonavi) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | 顔写真DB、配置分析、評価テンプレ、360度評価など |

| 会社名 | 株式会社カオナビ |

人材データの一元管理・評価・配置までを可能にするタレントマネジメント型評価システム。AIによる目標・フィードバック支援も搭載。

特徴

評価テンプレ(OKR/MBO/360度など)と異動シミュレーション機能

AIによる目標設定・フィードバックアドバイスを提供

データベース・スキル・組織分析で戦略的人材マネジメントを実現

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | タレントパレット |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額18万円以上(企業規模により変動) |

| 主な機能 | 評価、異動シミュレーション、AIアドバイス、スキルDB、配置分析 |

| 会社名 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |

ヒョーカクラウドは紙やExcelでの評価をクラウド化し、評価項目設定からデータ集計・可視化まで一元化する低価格の人事評価システム。中小企業や飲食業にも導入実績が多数あり、スキルマップや360度評価にも対応します。

特徴

月額3万円〜、1ID¥100からと業界最安水準

Excel評価をほぼそのまま移行、集計・可視化を自動化

スキルマップ・360度・コンピテンシー評価など多機能を搭載

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | ヒョーカクラウド |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額30,000円〜(ID数に応じて変動) |

| 主な機能 | 集計・スキルマップ・360度評価・MBO |

| 会社名 | 株式会社シーグリーン |

P‑THは、紙やExcelで評価運用を行う企業向けに設計されたクラウド評価システムです。導入が簡単で、コストを抑えつつ基本機能をスムーズに利用可能です。

特徴

評価シートのクラウド化に対応し、現場負担を削減

月額料金が安く、小規模飲食店にも導入しやすい

MBO評価や基本的な集計・記録機能を標準搭載

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | P‑TH |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額5,000円〜(要問い合わせ) |

| 主な機能 | MBO評価、評価シート管理、集計機能 |

| 会社名 | 株式会社P‑TH(仮称) |

人事くんは、MBOやコンピテンシー評価に対応し、クラウド上で目標管理から評価・フィードバックまで一元化できるシステムです。スムーズな制度設計支援があり、紙・Excel運用からの移行にも適しています。

特徴

MBO・コンピテンシーを活用し、目標と評価を連動

クラウド導入で即日運用&専任サポートがあり導入がスムーズ

組織風土調査や研修まで踏み込んだ支援が可能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | 人事くん |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 初期費用約20万円+月額要問い合わせ |

| 主な機能 | MBO・コンピテンシー評価、目標管理、フィードバック、組織風土調査 |

| 会社名 | 株式会社レントラックス |

スキル・タレントマネジメントに特化し、スキル可視化・育成・配置を一元管理。中小企業や飲食業にも導入実績あり。

特徴

複雑なスキル階層にも対応する可視化・育成機能が強力

定量評価を含むスキル・評価・配置の一元管理で透明性向上

導入・運用支援が手厚く、立ち上げ工数を削減可能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | スキルナビ |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額約40,000円〜(要問合せ) |

| 主な機能 | スキル階層管理、可視化、配置シミュレーション、360度評価 |

| 会社名 | 株式会社ワン・オー・ワン |

スマカンは、30年以上の実績を持つクラウド型タレントマネジメントシステムです。評価・目標管理・スキル管理・アンケート・ワークフローなど幅広く対応してます。

特徴

評価・目標・スキル・組織図の一元管理が可能

柔軟なカスタマイズで自社制度に合わせて運用できる

多面評価やアンケート機能で現場の声を可視化

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | スマカン |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | 評価、目標管理、スキル管理、組織図、配置シミュレーション |

| 会社名 | スマカン株式会社 |

HRMOS タレントマネジメントは、社員情報・目標・評価・スキルなどを一元管理できるクラウド型システムです。1on1やサーベイ、配置シミュレーション機能なども備え、戦略的人材活用を支援します。

特徴

スキル管理機能でスキル習熟度を可視化し、育成計画に活用可能

1on1や360度評価、組織診断サーベイなど、多様な評価・フィードバックを搭載

社内経歴や職務経歴書から「人財検索」や配置シミュレーションも可能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | HRMOS タレントマネジメント |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | スキル管理・1on1・360度評価・サーベイ・配置シミュレーション |

| 会社名 | 株式会社ビズリーチ |

HRvisは、等級制度やスキルマップに対応し、AI支援やワークフロー管理を備えたクラウド型人事評価システム。育成・評価・賃金設計まで網羅します。

特徴

職種・等級ごとのスキルマップで個人の成長課題が可視化

賃金テーブルと評価制度を連動・管理可能

AI評価支援やリマインド付きワークフローで運用を効率化

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | HRvis |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | スキルマップ、等級管理、賃金テーブル連動、AI評価補助、ワークフロー管理 |

| 会社名 | HRvis (HR-vis株式会社) |

ResilyはOKRに特化したクラウド型タレントマネジメントツール。目標の進捗可視化や1on1、AI支援により、組織の自走力を高めます。

特徴

OKRのツリー構造で目標と進捗を可視化し、組織を一体化

1on1記録や議事録の機能を備え、コミュニケーションを促進

AIコーチと進捗チャート、無料トライアルありの丁寧な導入サポート

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | Resily(リシリー) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | スタンダード:1,500円/月〜(初期費用0円) |

| 主な機能 | OKRツリー、進捗チャート、1on1、AI支援 |

| 会社名 | Resily株式会社 |

あしたのクラウドHRは、目標・評価・査定・給与管理をクラウド上で一元化できる人事評価システム。AIによる目標の自動添削や豊富な分析機能を備え、現場の運用を強力に支援します。

特徴

AIによる目標設定の自動添削機能

評価から給与・賞与のシミュレーションまで連動可能

自社制度に合わせられるカスタマイズ性とサポート体制

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | あしたのクラウドHR |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額45,000円〜(初期設定含む) |

| 主な機能 | 目標添削AI、360度評価、給与・賞与シミュレーション、分析 |

| 会社名 | 株式会社あしたのチーム |

CBASE 360は多面評価(360度評価)に特化したクラウド型システムで、評価からフィードバック、改善までサポート。一貫した運用設計で現場でも使いやすく、企業の定着率と組織力向上に貢献します。

特徴

綿密な設問設計と専任サポートによる360度評価の定着支援

フィードバックレポートが分かりやすく、自己認識ギャップを改善

回答リマインドや自動レポート作成で評価事務局の負担を軽減

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | CBASE 360(CBASE 360) |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 年間20万円〜/1名約4,000円〜 |

| 主な機能 | 360度評価、設問設計支援、フィードバック、レポート、自動集計 |

| 会社名 | 株式会社シーベース |

HR‑Platformは、Excelをそのまま再現できるカスタマイズ性とワークフロー管理に優れるクラウド型評価システム。360度評価や外部連携も対応し、英語利用も可能です。

特徴

自社独自のプロセスや評価フォームを自在に設計できるカスタマイズ性

360度評価、相対・甘辛調整、評価進捗督促など評価管理に必要な機能を網羅

英語にも対応し、外国人スタッフがいる飲食店でも利用可能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | HR‑Platform |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 月額50,000円~(初期費用500,000円〜) |

| 主な機能 | カスタム評価フォーム、360度評価、ワークフロー、英語対応 |

| 会社名 | フォスターリンク株式会社 |

コンピリーダーは、特許技術によるコンピテンシー目標設定支援と、評価ワークフロー特化で運用も伴奏する人事評価クラウドです。中小企業から外食チェーンまで導入実績が豊富です。

特徴

特許技術を活用した「定性+定量目標の一貫支援システム」

50万件以上の評価データ累積による自動目標添削機能

評価入力から集計・フィードバックまで“運用に強い”ワークフロー設計

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| システム名 | コンピリーダー |

| 提供形態 | クラウド型 |

| 参考価格 | 要問い合わせ |

| 主な機能 | コンピテンシー目標支援、目標添削、自動集計・フィードバック |

| 会社名 | 株式会社あしたのチーム |

「なんとなく必要だとは思うけど、具体的に何がどう良くなるの?」そうお考えの方も多いかもしれません。人事評価システムの導入は、単なる業務効率化に留まりません。

飲食店の経営基盤を強化し、本質的な課題を解決する力を持っています。ここでは、システム導入がもたらす3つの大きなメリットを解説します。

飲食店で離職が起こる大きな原因の一つに「評価への不満」があります。

| 課題(Before) | システム導入による解決策(After) |

|---|---|

| 店長の感覚や相性で評価が決まり、不公平感が蔓延。 | 全店共通の客観的な基準で評価され、納得感が向上。 |

| 頑張っても評価されないと感じ、モチベーションが低下。 | 自身の成長と課題が明確になり、目標を持って働ける。 |

| 不満を抱えた優秀なスタッフが離職してしまう。 | 公平な評価と成長機会により、人材が定着する。 |

システムによって評価基準やプロセスが全スタッフに見える化されることで、誰もが納得できる公平な評価が実現します。

結果として人材の定着率が改善し、常に課題となる採用・教育コストの削減に直結するのです。

「何を頑張れば評価されるのか」が明確になることは、スタッフの行動を大きく変えます。

評価項目が、いわば「会社が期待する行動リスト」として機能するため、スタッフは目標を持って日々の業務に取り組むようになります。

この好循環は、最終的に店舗の価値を大きく高めます。

紙やExcelでの評価運用は、見えないコストの塊です。

これらの作業に忙殺され、店長や本部社員は本来注力すべき業務に時間を割けなくなっています。

システムを導入すれば、これらの作業はほぼ自動化されます。

創出された時間で、店長はスタッフの育成やコミュニケーションに、本部社員はデータに基づいた戦略立案に、それぞれ集中できるようになるのです。

「高価なシステムを導入したのに、現場で全く使われなかった…」

そんな失敗を避けるため、システム選定時に必ずチェックすべき6つの重要ポイントを解説します。

以下のポイントを参考に、自社に最適なシステムを論理的に見極めましょう。

まず、自社の状況を整理することがスタートです。

| 企業タイプ | 選ぶべきシステムの特徴 |

|---|---|

| 個人経営・単店舗 | シンプルな機能で低コストなシステム。まずは評価を始めることが重要。 |

| 多店舗チェーン | 本部で全店舗の状況を一元管理・比較できる機能が必須。 |

| アルバイト中心 | スマートフォンで簡単に操作でき、アカウント費用が安い(または無料)システム。 |

| 正社員中心 | 目標管理やキャリアパス支援など、人材育成に繋がる機能が充実したシステム。 |

自社の規模や雇用形態に合わないシステムは、導入しても定着が難しくなります。

特に飲食店の現場では、システムの「使いやすさ」が導入成功の最も重要な鍵となります。

必ず無料トライアル期間を活用し、店長だけでなく、アルバイトスタッフにも実際に触ってもらい、フィードバックをもらうようにしましょう。

汎用的なシステムではカバーしきれない、飲食店ならではのニーズに応える機能があるかを確認しましょう。

これらの機能は必須ではありませんが、業務効率や評価の客観性を大きく向上させる可能性があります。

システムの費用は、表示されている月額料金だけではありません。

| 費用の種類 | 確認すべきこと |

|---|---|

| 初期費用 | 導入時の設定サポートなどに係る費用。無料のシステムも多い。 |

| 月額料金 | 基本となる利用料。料金体系(後述)によって変動。 |

| オプション費用 | 特定の機能を追加する際の追加料金。 |

| アカウント費用 | 従業員1人あたりにかかる費用。アルバイトの多い飲食店では特に重要。 |

料金体系には、主に「定額制」と「ID課金制」があります。

従業員の増減が激しい場合は、利用人数に柔軟に対応できるプランを選ぶなど、自社の状況に合った料金体系を見極めることが重要です。

システム導入は、ゴールではなくスタートです。

導入後に不明点が出てきたり、運用方法に悩んだりした際に、気軽に相談できるサポート体制があるかは非常に重要です。

特に人事評価のノウハウが社内に少ない場合は、手厚いサポートを提供しているベンダーを選ぶと安心です。

すでに利用している勤怠管理システムや給与計算ソフトがある場合、それらと連携できるかを確認しましょう。API《エーピーアイ》連携などによってシステム同士を繋ぐことで、データの二重入力の手間がなくなり、業務効率が飛躍的に向上します。

例えば、評価結果をボタン一つで給与データに反映できれば、人事担当者の負担を大幅に削減し、ミスの防止にも繋がります。

| 大項目 | 具体的な評価ポイント | 自社の状況・要望 |

|---|---|---|

| 適合性 | 飲食店特化か?自社と似た導入事例はあるか? | |

| 操作性 | スマホやタブレットで直感的に使えるか? | |

| 機能 | POS連携、多言語対応など、必要な機能はあるか? | |

| コスト | 初期費用・月額料金・アカウント費用は予算内か? | |

| サポート | 導入支援や運用相談の体制は手厚いか? | |

| 連携性 | 既存の勤怠・給与システムと連携できるか? |

人事評価システムと一言で言っても、その特徴によっていくつかの種類に分けられます。自社がどのタイプのシステムを目指すのかを理解することで、製品選びがよりスムーズになります。

人事評価システムは、大きく以下の3つのタイプに分類できます。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 飲食店特化型 | 飲食業界の課題解決に特化して設計されている。 | 現場のニーズに即しており、導入後のミスマッチが少ない。 | 他業種には応用しにくい。 |

| 汎用型 | あらゆる業種で利用できるよう、標準的な機能を搭載。 | カスタマイズ性が高く、自社独自の評価制度を構築しやすい。 | 業界特有の機能がなく、設定に手間がかかる場合がある。 |

| タレントマネジメント型 | 評価に加え、人材育成や配置、スキル管理に重点を置いている。 | 従業員の能力を最大限に引き出し、戦略的な人事を実現できる。 | 機能が豊富で高価な傾向があり、中小企業には過剰な場合も。 |

どのタイプのシステムにも、共通して搭載されている基本的な機能があります。これらの用語と役割を理解しておくと、システム比較がしやすくなります。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 目標管理機能 | MBO《エムビーオー》やOKR《オーケーアール》といったフレームワークを用いて、従業員個人の目標設定から進捗管理、達成度評価までをサポートする機能。 |

| 評価シート機能 | 評価項目やウェイトを自由に設定し、Web上で評価シートの作成・配布・入力・回収ができる機能。 |

| 1on1支援機能 | 上司と部下の1対1の面談を記録・管理する機能。アジェンダ設定やトーク内容の蓄積により、面談の質を高める。 |

| フィードバック機能 | 評価結果を本人に通知し、コメントのやり取りなどができる機能。評価の透明性と納得感を高める。 |

| データ分析・レポート | 全社の評価結果や従業員データを集計・分析し、グラフなどで可視化する機能。組織の課題発見に繋がる。 |

数あるシステムの中でも、特にユニークな強みを持つのが、飲食店特化型の「Newton」です。

このシステムは、IT企業ではなく、レストラン経営の現場から生まれました。ここでは、その独自情報に基づき、Newtonがなぜ「現場で本当に使える」のかを深掘りします。

Newtonの最大の強みは、開発元が実際のレストラン経営で得た豊富なノウハウを持っていることです。

そのため、システム全体が飲食店のリアルな業務フローに沿って設計されています。

机上の空論ではない、現場の課題を知り尽くしたからこその機能が満載です。

Newtonの画期的な点は、評価制度がそのまま人材育成の仕組みとして機能することです。評価項目の一つひとつが「できるようになるべきこと」として設定されており、スタッフは評価シートを見るだけで、自分の次の成長ステップを理解できます。

例えば、ホールスタッフの評価項目に「おすすめメニューの提案ができる」があれば、それがそのまま本人の学習目標となります。

「評価のための評価」で終わらせず、人を育てるためのツールとして設計されているのです。

Newtonは単なる評価システムではありません。人材に関する業務を幅広くカバーする、包括的なプラットフォームです。

このように、採用から育成、処遇までがシームレスに繋がることで、人事業務全体の効率化と戦略性の向上を実現します。

自社の規模や業態(店舗数・雇用形態・多店舗か単店舗か)、導入目的(離職防止、業務効率化、教育連動など)を整理し、無料トライアルで現場スタッフがスマホで直感的に使えるかを必ず検証することが出発点です。

アルバイト比率が高い、多店舗で評価運用を統一したい、現場用語や評価テンプレをすぐ使いたい場合は特化型、複数事業や人材データ活用・配置分析まで見据えるなら汎用型やタレントマネジメント型が向きますが、いずれも飲食での導入実績とサポート体制を確認することが重要です。

モバイル中心の運用設計にし、既存のExcel項目をテンプレートへ置き換え、1on1やフィードバックを評価プロセスに組み込み、評価結果を給与・昇給と連動させ、ベンダーの初期設定支援や研修を活用して“最初の一周期”を確実に回すことが鍵です。

初期費用、月額の定額制またはID課金、オプション機能、サポート費、外部連携費を合算し、アルバイトの出入りに合わせて契約数を柔軟に調整できるかを確認しつつ、評価・回収・集計の工数削減や離職低減によるROIで比較検討します。

評価テンプレートを活用する単店舗なら数週間、多店舗で制度設計と連携を伴う場合は数か月が目安で、過去の評価や従業員情報はExcel取り込みやAPI連携で移行し、まずはパイロット店舗で検証して全店展開する流れが一般的です。

本記事では、飲食店向けの人事評価システムについて、ランキングから選び方のポイント、導入メリットまでを詳しく解説しました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

人事評価システムの導入は、単なるツールを一つ増やすことではありません。

それは、スタッフ一人ひとりの頑張りを正当に評価し、成長を支援するための「仕組み」への投資です。

そして、スタッフの成長は、必ずお店の成長へと繋がっていきます。

あなたの店舗に最適なシステムが、従業員とお店の明るい未来を切り拓く、強力なパートナーとなることを願っています。

人事評価・教育・給与設計・マネジメントの視点から「人が育ち、辞めない組織づくり」の具体策を徹底解説した記事はこちら➤

本記事でもご紹介した「Newton」は、レストラン経営の現場から生まれた、飲食店のための人事評価システムです。

評価制度と教育カリキュラムを連動させ、人材育成と業務効率化を同時に実現します。

ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

「人がなかなか定着しない…」

「教育しても、すぐに辞めてしまう…」

「スタッフのモチベーションを保つのが難しい…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

もし思い当たることがあれば、それは「人」と「組織づくり」に目を向けるタイミングかもしれません。

この記事では、飲食店の現場でよくある課題に対して、人事評価・教育・給与設計・マネジメントといった視点から、解決のヒントをお届けします。

記事の内容

人事評価制度の基本と設計方法

アルバイト・社員の教育と育成の仕組みづくり

昇給・査定・給与テーブルの考え方

店舗マネジメントとオペレーションの最適化

モチベーションを高める職場づくりの工夫

組織改善に成功した飲食店の事例紹介

「人が辞めない」「人が育つ」お店を目指して。これからの飲食店経営に役立つヒントが、きっと見つかります。

飲食店経営において、「人と組織」が重要な経営資源であるという認識は、もはや不可欠なものとなっています。その背景には、深刻化する人手不足と高い離職率という、飲食業界を取り巻く厳しい現状があります。これらの課題を解決し、持続可能な経営を実現するためには、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる組織づくりが求められています。

飲食業界における人手不足は、長年深刻な問題として認識されています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、他産業と比較して労働条件が厳しいイメージが先行し、若年層を中心に就業を敬遠する傾向があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な休業や営業時間の短縮などが、さらに人手不足を加速させました。

加えて、飲食業界は離職率が高いことも課題です。厚生労働省の調査によると、飲食サービス業の離職率は全産業平均を大きく上回る水準となっています。その要因としては、長時間労働、低賃金、キャリアパスの不明確さ、人間関係の悩みなどが挙げられます。このような状況が続くと、従業員のモチベーション低下やサービス品質の低下を招き、顧客満足度の低下にもつながりかねません。

人手不足と高い離職率は、飲食店経営に様々な悪影響を及ぼします。例えば、

といった点が挙げられます。これらの問題を解決するためには、従来の「人を使い捨てる」ような考え方を改め、従業員を大切にし、長期的な視点で育成していくという意識を持つことが重要です。

人手不足の解消と組織の活性化のためには、アルバイト・パートといった非正規雇用者の定着率向上が不可欠です。アルバイト・パートが定着する組織には、以下の3つの共通する特徴があります。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 明確な評価制度とキャリアパス | アルバイト・パートであっても、能力や貢献度に応じて公正に評価される仕組みが必要です。また、将来的なキャリアパスを示すことで、長期的なモチベーションを維持することができます。 |

| 働きやすい環境づくり | シフトの融通性、休憩時間の確保、適切な人員配置など、従業員が働きやすい環境を整備することが重要です。また、ハラスメント対策やメンタルヘルスケアなど、安心して働ける環境づくりも不可欠です。 |

| 良好な人間関係とコミュニケーション | 上司や同僚との良好な人間関係は、従業員の満足度を高める上で非常に重要です。定期的なミーティングや懇親会などを開催し、コミュニケーションを促進することで、チームワークを高めることができます。 |

これらの特徴を踏まえ、自社の組織を見直し、改善していくことで、アルバイト・パートの定着率向上を図り、人手不足の解消につなげることが可能です。次項からは、具体的な人事評価制度の設計方法について解説していきます。

飲食店経営において、人事評価制度は、スタッフの成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための重要なツールです。しかし、適切な設計と運用がなされなければ、かえってモチベーション低下や離職率増加を招く可能性もあります。ここでは、飲食店向けの人事評価制度を設計・導入するための完全ガイドとして、具体的なステップや評価項目、そして制度がもたらす影響について詳しく解説します。

人事評価制度の構築は、以下の5つのステップで進めることで、効果的かつスムーズに導入できます。飲食店特有の事情を考慮したテンプレートを活用することで、より現場に即した制度を構築することが可能です。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1:目的の明確化 | 人事評価制度を導入する目的を明確にする |

など、具体的な目標を設定 |

| ステップ2:評価項目の設定 | 飲食店の業務内容に合わせた評価項目を設定する |

など、具体的な行動や成果を評価できる項目を設定 |

| ステップ3:評価基準の作成 | 各評価項目における評価基準を明確にする |

などを用いて、評価者によるバラつきを防止 |

| ステップ4:評価方法の決定 | 誰が、どのように評価を行うかを決定する |

などを組み合わせ、多角的な評価を行う |

| ステップ5:制度の運用と改善 | 定期的な評価とフィードバックを行い、制度を改善していく |

|

アルバイトスタッフは、飲食店にとって欠かせない重要な戦力です。

その能力を最大限に引き出すためには、適切な評価シートを作成し、効果的に活用することが不可欠です。

評価項目を明確にする

業務遂行能力、接客スキル、チームワーク、積極性など、アルバイトに求める要素を具体的な評価項目として設定します。

評価基準を明確にする

各評価項目に対して、具体的な行動例や成果を基にした評価基準を設けることで、評価の公平性を保つことができます。

フィードバックを重視する

評価結果は本人にしっかりとフィードバックし、改善点や今後の目標を共有する場を設けることが大切です。

定期的な見直しを行う

評価シートの内容や評価基準は、定期的に見直して、現場の状況や課題に合ったものへと改善していきましょう。

昇給・昇格の判断材料として

評価結果を昇給や昇格の基準として活用することで、アルバイトのモチベーション向上につながります。

教育・研修の計画に活かす

評価を通して弱点や課題を把握し、個別に合わせた教育・研修の計画を立てることができます。

面談のツールとして活用する

評価シートをもとに定期的な面談を行い、目標設定やキャリアについて話し合う機会を持つことで、信頼関係の構築にもつながります。

なお、アルバイト評価シートのテンプレートはインターネット上でも多く提供されています。業種や業態に合ったものを選び、自店のスタイルに合わせてカスタマイズすることで、より効果的に活用できます。

飲食店における人事評価では、どのような点を重視すべきでしょうか?具体的な評価項目と評価ポイントの例を見ていきましょう。

| 評価項目 | 評価ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| QSC |

|

|

| チームワーク |

|

|

| 積極性 |

|

|

| スキルアップ |

|

|

これらの評価項目はあくまで一例です。自店の業態やコンセプト、求める人材像に合わせて、適切な評価項目を設定することが重要です。

人事評価制度は、スタッフのモチベーションや離職率に大きな影響を与える要素のひとつです。適切に設計・運用された評価制度は、スタッフのやる気を高め、定着率の向上にもつながります。

目標設定

評価制度を通じて明確な目標を設定することで、スタッフは日々の業務に達成感を得やすくなり、モチベーションが向上します。

公平性

公平な評価基準があることで、スタッフの納得感が高まり、不満を軽減することができます。

成長機会

評価結果に基づいたフィードバックや教育の機会を提供することで、スタッフの成長意欲が高まり、自己肯定感にもつながります。

貢献感

自分の仕事がしっかりと評価されているという実感は、仕事へのやりがいや責任感を育み、定着意欲を高めます。

キャリアパス

評価制度と連動したキャリアステップを提示することで、スタッフが将来のビジョンを持ちやすくなり、長く働き続けるモチベーションにつながります。

良好な人間関係

定期的な面談やフィードバックの場が生まれることで、上司や同僚とのコミュニケーションが活発になり、職場内の関係性も良好になります。

一方で、不公平な評価制度や、形だけの運用にとどまっている場合は、逆にスタッフのモチベーションを下げ、離職率の増加を招くリスクもあります。

そのため、人事評価制度を導入・運用する際には、次のポイントを意識することが大切です。

評価基準の明確化

誰が見ても理解できる基準を設定し、主観的な判断を避ける。

評価プロセスの透明化

どのように評価が行われているのかを明示し、スタッフに納得感を持ってもらう。

フィードバックの徹底

評価結果はしっかりと本人に伝え、改善点や次の目標を共有する。

人事評価制度は、単なる評価の仕組みではありません。スタッフの成長を後押しし、組織全体を活性化するための大切な戦略です。

一人ひとりがいきいきと働ける、魅力ある職場をつくるために、適切な評価制度を整えていきましょう。

飲食店において、スタッフ教育と育成は、単なるコストではなく、未来への投資です。優秀なスタッフを育成し、定着させることで、顧客満足度の向上、業務効率化、そして最終的には売上UPに繋がります。ここでは、「人が育つ」組織を作るための具体的な方法を解説します。

アルバイトスタッフは、飲食店にとって重要な戦力です。しかし、経験やスキルにばらつきがあるため、効果的な教育が不可欠です。繁盛店が実践するアルバイト教育のコツを5つご紹介します。

店長は、店舗運営の責任者であると同時に、人材育成の要でもあります。店長の育成こそが、組織全体の強化に繋がると言っても過言ではありません。店長教育のポイントを解説します。

接客スキルは、顧客満足度を左右する重要な要素です。接客研修マニュアルを作成し、効果的な研修を実施することで、即戦力となるスタッフを育成することができます。接客研修マニュアル作成の3ステップをご紹介します。

コミュニケーション能力は、接客スキルだけでなく、チームワークや顧客との信頼関係構築にも不可欠です。コミュニケーション能力を高めることで、売上UPに繋がる可能性も高まります。コミュニケーション能力を育てるための方法をご紹介します。

スタッフ教育と育成は、継続的な取り組みが必要です。定期的な研修やフィードバック、評価制度などを通して、スタッフの成長をサポートし、「人が育つ」組織を作り上げましょう。

飲食店において、給与はスタッフの生活を支えるだけでなく、モチベーションや定着率に大きく影響する重要な要素です。適切な給与設計は、優秀な人材の確保と育成、ひいては店舗の成長に不可欠と言えるでしょう。ここでは、飲食店向けの給与設計と賃金テーブル構築のポイントを解説します。

給与テーブルとは、従業員の等級や職能、経験年数などに応じて、基本給や各種手当の額を定めた表のことです。給与テーブルを導入することで、給与の決定基準が明確になり、従業員の納得感やモチベーション向上に繋がります。また、人件費の管理や予測が容易になるというメリットもあります。

給与テーブルを作成する際には、以下の点を考慮しましょう。

給与テーブルの具体的な作り方については、以下のステップで進めると良いでしょう。

給与テーブルの作成には、テンプレートを活用すると便利です。

昇給や査定は、従業員のモチベーションを維持・向上させるために重要な要素です。しかし、昇給や査定の基準が曖昧だと、従業員の不満や不信感を招き、離職率の増加に繋がる可能性もあります。昇給・査定制度を導入する際には、以下の点を意識し、公平性を確保することが重要です。

従業員の納得感を高めるためには、以下の点も重要です。

飲食店の経営において、給与事情の改善と人件費バランスの最適化は、非常に重要な課題です。従業員の給与を上げたい気持ちはあっても、人件費が高騰し、経営を圧迫してしまうというケースも少なくありません。給与事情を改善しつつ、人件費バランスを最適化するためには、以下の点を考慮する必要があります。

これらの要素をバランス良く改善していくことで、従業員の給与を上げながら、人件費バランスを最適化することが可能になります。

人件費率とは、売上高に対する人件費の割合を示す指標です。FLコストとは、Food(原価)とLabor(人件費)を合計したコストのことで、飲食店の経営状況を把握するための重要な指標となります。これらの指標を適切に管理することで、経営状況を改善し、利益を最大化することができます。

人件費率の一般的な基準は、業態や規模によって異なりますが、一般的には25%~35%程度が目安とされています。FLコストの基準は、60%以下が理想とされています。これらの基準を参考に、自店の経営状況を分析し、改善策を検討しましょう。

人件費率とFLコストを管理するためには、以下の方法が有効です。

これらの指標を適切に管理し、改善を重ねることで、飲食店の経営を安定させ、成長へと導くことができます。

飲食店経営において、現場のマネジメントとオペレーションの最適化は、顧客満足度向上、従業員満足度向上、そして最終的な収益向上に不可欠です。効率的なオペレーションは、食材のロスを減らし、人件費を最適化し、顧客への迅速なサービス提供を可能にします。本項では、強い現場を作るための具体的なポイントを解説します。

QSCとは、Quality(品質)、Service(サービス)、Cleanliness(清潔さ)の頭文字を取ったもので、飲食店における現場品質を評価する上で重要な3つの要素です。

| 要素 | 内容 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| Quality(品質) | 料理の味、食材の鮮度、盛り付けの美しさなど、料理そのものの品質 |

|

| Service(サービス) | 接客態度、提供スピード、顧客への気配りなど、顧客体験全体 |

|

| Cleanliness(清潔さ) | 店舗全体の清掃状況、従業員の身だしなみ、食器の衛生状態など |

|

QSCを向上させるためには、定期的な見直しと改善が不可欠です。現場の状況を把握し、問題点を特定し、具体的な改善策を実行することで、顧客満足度を高めることができます。

店舗マニュアルは、業務の標準化を進め、スタッフ教育を効率化するための重要なツールです。

誰が担当しても同じ品質のサービスや対応ができるようになり、結果として業務全体の効率向上にもつながります。

分かりやすさ

図や写真などを取り入れて、誰が見ても理解できる内容にすることが大切です。

具体性

手順や注意点はあいまいにせず、できるだけ具体的に記載しましょう。

網羅性

接客、清掃、レジ操作、開店・閉店作業など、業務全体を漏れなくカバーすることが求められます。

更新性

現場の変化に合わせて、定期的に内容を見直し、常に最新の情報に保つことも忘れてはいけません。

マニュアルが整っている店舗では、新人教育にかかる時間が大幅に短縮されるだけでなく、スタッフ全体のスキル向上や判断力の底上げも期待できます。

ひとつのマニュアルが、店舗全体の生産性とチーム力を引き上げる基盤になるのです。

人手不足が深刻化する飲食業界において、業務効率化ツールやDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入は、現場の課題を解決し、生産性を高めるための有効な手段となっています。

特に、日々の業務負担を減らしながらサービス品質を維持・向上させるためには、デジタルの力を味方につけることが重要です。

POSシステム

売上管理、在庫管理、顧客情報の一元管理が可能です。データをもとに経営判断もしやすくなります。

モバイルオーダーシステム

顧客自身のスマートフォンから注文ができるため、注文受付の手間を減らし、人的ミスの防止にもつながります。

キッチンディスプレイシステム(KDS)

注文情報をリアルタイムでキッチンに表示することで、調理オペレーションの効率がアップし、配膳の遅れも防げます。

クラウドカメラ

店舗の様子を遠隔で確認できるため、複数店舗の運営や防犯、スタッフの動きの見直しにも活用できます。

これらのツールを導入することで、スタッフの負担を軽減しながら、業務のムダを削減でき、結果として顧客満足度の向上にもつながります。

まずは、自店舗の課題に合ったツールから少しずつ取り入れてみることが、効率的な現場づくりへの第一歩です。

飲食店において、クレーム対応・掃除・身だしなみといった基本的な業務ルールを整えることは、店舗の印象を良くし、顧客満足度を高めるために欠かせません。

日々の営業の中で当たり前のように見えるこれらの要素も、マニュアル化してルールとして共有・徹底することが大切です。

クレーム対応

クレームが発生した際の対応方法をマニュアルとしてまとめ、スタッフへの研修を通じて共有しておくことで、迅速かつ丁寧な対応が可能になります。初動の対応ひとつで、お客様の印象は大きく変わります。

掃除

清掃スケジュールや清掃チェックリストを用意し、誰が・いつ・どこを掃除するのかを明確にすることで、店舗全体の清潔感を維持しやすくなります。とくにトイレや入口など、お客様の目に触れやすい場所は重点的に管理しましょう。

身だしなみ

制服や服装規定を定め、髪型・爪・アクセサリーなど細かな点までガイドライン化することで、常に清潔感のある印象を保つことができます。お客様に安心感を与えるためにも、見た目の印象は非常に重要です。

こうした基本的な業務ルールを明文化し、従業員全体で共有・徹底することが、店舗の信頼感を高め、リピーターの獲得にもつながっていきます。「当たり前」をきちんと整備することが、繁盛店への第一歩です。

飲食店経営において、最高のチームを作るためには、スタッフ一人ひとりのモチベーションを高め、組織全体を活性化させる施策が不可欠です。評価制度、給与、教育を連動させた組織設計を行い、スタッフがやりがいを感じ、成長できる環境を整備することが重要になります。

スタッフのモチベーションを高めるためには、以下の施策を検討しましょう。

| 施策 | 詳細 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 明確な目標設定 | 個人目標と店舗目標を明確に設定し、達成度合いを定期的に共有します。 | 目標達成意欲の向上、チームワークの強化 |

| 成果の可視化 | 個人の売上や顧客満足度などの成果を可視化し、貢献度を明確にします。 | 自己肯定感の向上、競争意識の醸成 |

| 適正な評価と報酬 | 成果や能力に応じた適正な評価を行い、昇給やボーナスなどの報酬に反映します。 | 公平性の確保、貢献意欲の向上 |

| キャリアパスの提示 | 将来のキャリアパスを提示し、目標達成に向けた具体的なステップを示します。 | 長期的なモチベーション維持、定着率の向上 |

| 感謝の気持ちを伝える | 日々の業務に対する感謝の気持ちを言葉や態度で伝え、貢献を認めます。 | 信頼関係の構築、職場への愛着心の向上 |

| 従業員の声に耳を傾ける | 定期的な面談やアンケートを実施し、従業員の意見や要望を把握します。 | エンゲージメントの向上、課題の早期発見 |

| 達成報酬 | 従業員は自らのパフォーマンスを向上させる意欲が高まります。 | 個人の成長促進 |

これらの施策を組み合わせることで、スタッフのエンゲージメントを高め、組織全体の活性化に繋げることができます。

組織崩壊は、業績悪化や離職率の増加など、様々な問題を引き起こす可能性があります。早期に兆候を発見し、適切な対策を講じることが重要です。

組織崩壊の兆候として、以下のようなものが挙げられます。

これらの兆候が見られた場合には、以下の対策を講じましょう。

組織の立て直しには時間がかかることもありますが、諦めずに取り組むことで、必ず良い方向に進むはずです。組織の崩壊の兆候に心当たりのある方は、ぜひ参考にしてみてください。

評価、給与、教育は、それぞれが独立したものではなく、相互に連携することで、より大きな効果を発揮します。例えば、評価制度で成果を上げたスタッフには、給与で報いるとともに、更なる成長を促すための教育機会を提供することが重要です。

具体的な連携方法としては、以下のようなものが考えられます。

これらの制度を連動させることで、スタッフのモチベーションを高め、組織全体の成長を促進することができます。

| 制度 | 目的 | 具体的な施策 | 連携による効果 |

|---|---|---|---|

| 評価制度 | スタッフの貢献度を測り、成長を促す | 目標設定、定期的なフィードバック、360度評価 | 給与や教育への反映で、モチベーション向上 |

| 給与制度 | 公平な報酬を提供し、貢献意欲を高める | 成果連動型給与、インセンティブ制度、福利厚生 | 評価への納得感、更なる貢献意欲 |

| 教育制度 | 必要なスキルを習得させ、成長を支援する | OJT、OFF-JT、資格取得支援、eラーニング | スキルアップ、キャリアアップ、組織貢献 |

これらの制度を効果的に連携させることで、スタッフのモチベーションを最大限に引き出し、「最高のチーム」を作り上げることが可能になります。

飲食店経営において、人材戦略と現場力は車の両輪です。どんなに素晴らしい料理やサービスを提供していても、スタッフの質が低ければ顧客満足度は低下し、リピーター獲得には繋がりません。逆に、優秀なスタッフがいても、組織体制やオペレーションが整っていなければ、その能力を十分に発揮することはできません。ここでは、人材戦略と現場力の両輪を回し、成功を収めている繁盛店の事例から、具体的な戦略と組織改革のヒントを探ります。

繁盛店と呼ばれる飲食店には、共通して以下の3つの人材戦略が見られます。

| 成功要因 | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 明確な採用基準と徹底した教育 | 求める人物像を明確にし、スキルだけでなく価値観や考え方を重視した採用を行う。採用後も、理念やQSC(Quality, Service, Cleanliness)を徹底的に教育する。 | * 「お客様を笑顔にするのが好き」「チームワークを大切にする」といった価値観を重視した採用 * ロールプレイング形式での接客研修、調理技術向上のためのOJT |

| 公平な評価制度と明確なキャリアパス | 成果だけでなく、プロセスや貢献度も評価する公平な評価制度を導入する。また、アルバイトから店長、エリアマネージャーへとステップアップできる明確なキャリアパスを示す。 | * 360度評価やコンピテンシー評価の導入 * 社内公募制度や資格取得支援制度の導入 |

| 働きがいのある環境づくり | スタッフが安心して働けるように、労働時間や休日を適切に管理する。また、チームワークを重視し、互いに助け合う風土を醸成する。 | * シフト管理システムの導入による労働時間管理の徹底 * 定期的な懇親会やレクリエーションの実施 * サンクスカード制度や表彰制度の導入 |

これらの要因は相互に作用し、好循環を生み出します。明確な採用基準と教育によって質の高い人材を確保し、公平な評価制度とキャリアパスによってモチベーションを維持し、働きがいのある環境づくりによって定着率を高める。このサイクルを確立することが、繁盛店への第一歩となります。

赤字に陥っていた店舗が、組織改革を通じてV字回復を果たすという事例は、飲食業界では決して珍しくありません。ここでは、その代表的な一例として、ある居酒屋チェーンの取り組みをご紹介します。

この居酒屋チェーンでは、かつて本部主導の画一的なオペレーションが行われており、現場スタッフのモチベーションは低下していました。結果として接客の質が落ち、顧客満足度も下がり、売上は年々減少。赤字が慢性化していました。そんな状況を打破すべく、新たな経営体制のもと、次のような組織改革が実施されました。

現場への権限委譲

メニュー開発や店舗運営の一部権限を本部から店舗に移し、現場スタッフの自主性と創造性を尊重。店舗ごとに特色を出せる仕組みを整えました。

評価制度の見直し

従来の売上重視型の評価から、顧客満足度やチームワーク、人材育成といった“プロセス”も評価対象とする制度へと転換しました。

コミュニケーションの活性化

定期的な店長会議や、店舗スタッフ同士の交流イベントを開催し、店舗間・人と人のつながりを強化。情報共有や悩み相談がしやすい空気づくりが行われました。

これらの取り組みによって、現場スタッフのやる気が劇的に向上し、顧客満足度も大幅に改善。その結果、売上はV字回復を遂げ、長年の赤字から見事に脱却することができました。この事例からわかるのは、組織改革は制度を変えるだけではなく、スタッフ一人ひとりの意識と行動を変えていくことが重要だということです。

現場の声を尊重し、スタッフが「自分の意志で動ける環境」を整えること。そしてその中心となる管理職が、まず意識を変え、行動を変えること。こうした一歩一歩の積み重ねが、組織を再生へと導いていきます。改革を成功させたいときこそ、「人」に焦点を当てたアプローチが求められます。

評価で行動と成果を可視化し、その結果を賃金テーブルや昇給・昇格に連動、さらに不足スキルに合わせたOJT/研修を提供する—この循環を四半期などの評価サイクルで回すことで、納得感と成長実感が高まり、離職防止とサービス品質向上に直結します。

QSC(品質・サービス・清潔)に加えて、チームワーク、積極性、スキルアップなどの行動基準を設定し、5段階評価と具体的な行動例で甘辛差を抑えます。面談でのフィードバックと定期見直しを前提に、昇給や教育計画とつなげて運用すると効果的です。

評価基準の明確化、評価プロセスの透明化、本人へのフィードバック徹底、制度の定期見直しが柱です。評価の根拠を具体的に説明し、意見聴取と改善機会を設けることで納得感が高まり、モチベーションと定着率が向上します。

等級・職能要件を定義し、各等級の給与レンジと昇給幅を設定します。地域・業界水準、自店の経営状況、職務責任を加味し、人事評価と自動連動させることで公平性と予算管理の両立が可能になります。

パイロット店舗でテンプレートを使い運用検証→モバイル中心の入力と1on1/フィードバックを制度に組み込み→POSや勤怠とデータ連携→店長研修でリーダーシップとOJT指導力を強化し、検証結果を踏まえて段階的に全店展開します。

飲食店経営において、人材戦略は単なるコストではなく、未来への投資です。人手不足や離職率の高さといった課題を克服し、持続的な成長を実現するためには、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる組織づくりが不可欠となります。

これからの飲食店経営では、目先の利益だけでなく、長期的な視点での「人と組織」への投資が重要になります。具体的には、公平で納得感のある人事評価制度の導入、従業員の成長を支援する教育・育成体制の確立、そしてモチベーションを高める給与体系の構築などが挙げられます。これらの施策を通じて、従業員エンゲージメントを高め、定着率向上、ひいては顧客満足度の向上へと繋げることが可能です。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果を元にしたフィードバックでモチベーションアップ

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

現場でも使いやすい画面と運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織力が底上げされる

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「飲食店の人手不足、もう限界…」そう悩んでいる中小飲食店の経営者の方、人事評価制度の導入、検討したことはありますか?

大手チェーンのような複雑な制度は不要。中小飲食店だからこそ効果的な人事評価制度があるんです。

この記事では、人材育成と定着を両立する人事評価制度の作り方から活用術、無料で使えるテンプレートまで、余すことなくご紹介します。人事評価は期末だけじゃない!日々のコミュニケーションで従業員の成長を支援する方法も解説。

成功の秘訣を掴んで、人手不足から脱却しましょう!

飲食店の人手不足は深刻な問題です。求人を出しても応募が来ない、採用してもすぐに辞めてしまう…そんな状況を打破するために、人事評価制度の導入が不可欠です。人事評価制度は、従業員の頑張りを正当に評価し、モチベーションを高め、成長を促し、最終的には人材の定着に繋がる好循環を生み出します。

飲食店の人材不足は、慢性的な問題として多くの経営者を悩ませています。その原因は様々ですが、労働環境の厳しさや給与水準の低さなどが挙げられます。しかし、それだけではありません。従業員が「自分の頑張りがきちんと評価されていない」と感じている場合、モチベーションは低下し、離職に繋がってしまう可能性が高まります。

人事評価制度を導入することで、従業員は自分の仕事ぶりや成果がきちんと評価されていることを実感できます。評価基準が明確であれば、目標を持って仕事に取り組むことができ、成長意欲も高まります。その結果、人材の定着率が向上し、慢性的な人手不足の解消に繋がるのです。

人事評価制度は、単に給与や昇進を決めるためのものではありません。従業員のモチベーションを高め、成長を促すための重要なツールでもあります。適切な評価とフィードバックを行うことで、従業員は自分の強みや改善点を知ることができ、更なる成長を目指すことができます。

従業員一人ひとりの個性や能力を把握し、適切な評価と育成を行うことで、組織全体の活性化に繋がるのです。

人事評価制度の導入は、従業員の定着率アップに大きく貢献します。従業員が「この会社で成長できる」「自分の頑張りが認められる」と感じることができれば、長く働き続けたいと思うようになります。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 従業員のモチベーション向上 | 公正な評価は、従業員の仕事への意欲を高め、より積極的に業務に取り組むようになります。 |

| 明確なキャリアパスの提示 | 評価制度を通じて、昇進や昇給の基準が明確になるため、従業員は将来の目標を持ちやすくなります。 |

| 組織への貢献意欲の向上 | 自分の成長が組織の成長に繋がると実感できるため、従業員は組織への貢献意欲を高めます。 |

| 人材育成の促進 | 評価結果に基づいた研修や教育機会の提供は、従業員のスキルアップを促し、組織全体のレベルアップに繋がります。 |

| 良好な人間関係の構築 | 定期的な評価面談は、上司と部下のコミュニケーションを促進し、信頼関係を築く上で重要な役割を果たします。 |

これらのメリットは、従業員満足度の向上に繋がり、結果として離職率の低下、採用コストの削減、そして組織全体の生産性向上に貢献します。

中小飲食店が人事評価制度を設計する際、大手チェーンとは異なる視点を持つことが重要です。大手チェーンのような詳細で複雑な制度は、中小飲食店には必ずしも適していません。

中小飲食店では、よりシンプルで、現場の状況に合わせた柔軟な評価制度が求められます。

中小飲食店の人事評価制度設計のポイントは以下の通りです。

これらのポイントを踏まえ、中小飲食店ならではの、温かみがあり、成長を促す評価制度を設計しましょう。

大手チェーンの人事評価制度は、多くの場合、以下のような特徴を持っています。

| 項目 | 大手チェーン | 中小飲食店 |

|---|---|---|

| 評価項目 | 数値化された定量評価が中心 | 定性評価と定量評価のバランス |

| 評価頻度 | 年1回または半年に1回 | 年2回以上、または随時 |

| 評価者 | 複数段階の評価者によるチェック | 店長または経営者による評価 |

| 制度の複雑さ | 詳細で複雑な制度 | シンプルで柔軟な制度 |

| 対象 | 正社員が中心 | アルバイト・パートも評価対象になる |

大手チェーンでは、売上高や利益などの数値目標達成度を重視する傾向がありますが、中小飲食店では、顧客満足度やチームワークへの貢献など、数値化しにくい要素も重要視されます。

また、大手チェーンでは、評価制度が硬直化しやすく、現場の状況に合わせた柔軟な対応が難しい場合があります。中小飲食店では、従業員の意見を取り入れながら、評価制度を柔軟に改善していくことが可能です。

人事評価を行う際には、自社がどのような目的で人事評価を行うのか、必要性をしっかりと理解し、各従業員の評価を適正におこないましょう。

飲食店の人事評価制度を成功させるためには、以下の3つの秘訣を押さえておきましょう。

これらの秘訣を実践することで、従業員のモチベーションを高め、人材育成と定着に繋がる、効果的な人事評価制度を構築することができます。

人事評価制度を導入する上で、最も重要なツールの一つが人事評価シートです。 評価シートは、従業員の能力や成果を客観的に評価するためのもので、評価者と従業員の間で認識のずれをなくし、公平な評価を実現するために役立ちます。

飲食店向けの人事評価シートを作成する際には、以下の項目を参考に、自社の業態や職種、評価したいポイントに合わせてカスタマイズすることが重要です。

| 評価項目 | 評価のポイント | 備考 |

|---|---|---|

| 業務知識 | メニュー内容、調理方法、接客スキルなど、業務に必要な知識をどの程度習得しているか | テストやOJTでの評価 |

| 業務遂行能力 | 指示された業務を正確かつ効率的にこなせるか、時間管理能力、問題解決能力 | 日々の業務での行動観察、実績評価 |

| 協調性 | チームワークを重視し、他の従業員と協力して業務に取り組めるか、コミュニケーション能力 | 同僚からの評価、行動観察 |

| 積極性 | 新しいことに挑戦する意欲、改善提案、主体的な行動 | 自己申告、行動観察 |

| 責任感 | 与えられた役割を最後までやり遂げるか、遅刻・欠勤の頻度、ミスの頻度 | 勤務状況の記録、実績評価 |

| 衛生管理 | 衛生知識の理解、清掃、整理整頓 | 抜き打ちチェック、日々の行動観察 |

| 顧客対応 | お客様への言葉遣い、態度、クレーム対応 | お客様アンケート、覆面調査 |

評価シート作成のコツ

人事評価シートの作成は、一から作ると手間がかかります。そこで、中小飲食店の皆様がすぐに使えるように、無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しました。

以下のリンクから、Excel形式のテンプレートをダウンロードできます。自社の業態や職種に合わせて、自由にカスタマイズしてご活用ください。

※テンプレートは、一般的な飲食店を想定した項目例が含まれています。必要に応じて、項目を追加・修正してください。

人事評価シートは、作成して終わりではありません。効果的に活用することで、従業員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることができます。

評価面談では、従業員の意見をしっかりと聞き、今後の目標設定やキャリアプランについて話し合うことが重要です。一方的な評価ではなく、双方向のコミュニケーションを通じて、従業員の成長を支援する姿勢を示しましょう。

人事評価制度を導入しても、期末の評価面談だけで終わっていませんか? それだけでは、従業員の成長を最大限に引き出すことはできません。日々のコミュニケーションを通じて、従業員の成長を支援し、評価を最大限に活かす方法を解説します。

人事評価におけるコミュニケーションは、従業員の成長を促すために必要不可欠です。評価面談は、あくまで一定期間の成果を振り返る機会であり、日々の業務における行動や成果を詳細に把握することは難しいでしょう。