「値上げをしたいけど、客足が遠のくのが怖い…」

原材料費や光熱費の高騰、人材不足など、飲食店経営を取り巻く環境は厳しさを増しています。値上げは避けられない状況ですが、どのように値上げすれば顧客の理解を得られるのか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店が値上げを成功させるための完全ガイドとして、値上げの理由の伝え方、価格設定戦略、客離れを防ぐ施策、成功・失敗事例、コスト削減の秘訣など、2025年に向けて最新の情報に基づいて詳しく解説します。値上げという難局を乗り越え、繁盛店へと導くためのヒントが満載です。ぜひ最後までお読みください。

「値上げをしたいけど、客足が遠のくのが怖い…」

原材料費や光熱費の高騰、人材不足など、飲食店経営を取り巻く環境は厳しさを増しています。値上げは避けられない状況ですが、どのように値上げすれば顧客の理解を得られるのか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。

飲食店が値上げせざるを得ない現状と、その背景にある具体的な理由を解説します。値上げは決して経営者の都合ではなく、事業継続のための重要な戦略であることをご理解いただくため、具体的なデータや事例を交えながら説明していきます。

近年の急激なインフレにより、飲食店にとって最も大きな負担となっているのが、原材料費と光熱費の高騰です。特に、輸入食材に依存する店では、円安の影響も大きく、仕入れ価格の上昇は避けられません。

| 項目 | 高騰の要因 | 飲食店への影響 |

|---|---|---|

| 原材料費 | 世界的な食糧危機、原油価格高騰、円安、異常気象など | 仕入れコスト増加、利益減少、メニュー価格改定の必要性 |

| 光熱費 | 原油価格高騰、電力不足、再生可能エネルギー導入コストなど | ランニングコスト増加、利益圧迫、省エネ対策の必要性 |

これらのコスト増加は、単純な価格転嫁だけでは吸収できないレベルに達しているのが現状です。そのため、多くの飲食店が、経営を維持するために値上げという苦渋の決断を迫られています。

深刻な人材不足も、飲食店経営を圧迫する大きな要因となっています。人件費の高騰は、賃金上昇だけでなく、人材確保のための採用コスト増加や、人材育成のための研修コスト増加なども含みます。少子高齢化や働き方改革の進展により、飲食業界における人材確保はますます困難になっており、人件費の高騰は避けられない状況です。

人材不足は、サービスの質低下や営業時間短縮といった問題にもつながり、結果として売上減少に繋がる可能性もあります。人材確保・定着のための施策に投資することは重要ですが、そのコストも経営を圧迫する要因となっています。

原材料費・光熱費の高騰、人材不足による人件費の高騰…これらの問題に対し、飲食店が現状維持を続けることは非常に困難です。値上げは、単なる価格改定ではなく、事業継続のための戦略であり、経営の安定化、そして将来に向けた投資を可能にするための重要な手段です。

適切な価格設定を行うことで、従業員の待遇改善、サービス向上への投資、そして顧客満足度の向上に繋げることが可能です。値上げは、顧客への負担増という側面もありますが、同時に、より良いサービスを提供するための礎となることを理解していただくことが重要です。

次のセクションでは、値上げをスムーズに進めるための具体的な方法について解説します。

値上げは、顧客との信頼関係を損なう可能性があるデリケートな問題です。しかし、経営を維持していくためには、やむを得ない場合もあります。そこで、このセクションでは、値上げを円滑に進めるための5つのポイントと、具体的な例文テンプレートをご紹介します。

値上げは、単に価格を上げるだけでなく、その理由を明確に説明することが重要です。原材料費の高騰、人件費の上昇、エネルギーコストの増加など、具体的な数値を交えながら、客観的な理由を丁寧に説明することで、顧客の理解と共感を促すことができます。抽象的な表現ではなく、具体的な数字や事実を提示することで、説明の信憑性を高められます。

値上げ幅と実施時期を曖昧にすると、顧客に不信感を与えてしまう可能性があります。値上げ幅は、どのメニューがいくら値上げされるのかを具体的に示し、実施時期も明確に伝えることで、顧客は事前に準備をすることができます。値上げ幅については、可能な限り分かりやすく、例えば「〇〇円から〇〇円へ」のように具体的な金額を提示しましょう。

値上げはネガティブな印象を与えがちですが、価格改定によって得られるメリットを強調することで、顧客の受け入れやすさを向上させることができます。例えば、より高品質な食材を使用する、サービス内容の向上、従業員の待遇改善など、値上げによって実現できるメリットを明確に伝えることが重要です。顧客にとってのメリットを強調することで、値上げへの抵抗感を軽減できます。

長年にわたるご愛顧への感謝の気持ちを伝えることで、顧客との良好な関係を維持することができます。値上げ告知の冒頭や結びに、感謝の言葉を添えることで、顧客は企業の誠意を感じ、値上げを受け入れやすくなるでしょう。単なる告知ではなく、感謝の気持ちを表すことで、顧客との関係性をより強固なものにできます。

値上げ告知は、単一の手段に頼るのではなく、複数の手段を併用することで、より多くの顧客に情報を届けることができます。SNS、店頭ポスター、メールマガジン、ウェブサイトなど、顧客の利用状況に合わせて適切な手段を選択することが重要です。それぞれの媒体の特徴を理解し、効果的な告知戦略を立てることが大切です。例えば、SNSではビジュアルを重視した告知、メールマガジンでは詳細な説明を掲載するなど、媒体ごとに最適化された情報を提供しましょう。

| 告知方法 | 例文テンプレート |

|---|---|

| 店頭ポスター | この度、原材料費の高騰等により、誠に勝手ながら、下記の通り価格改定をさせて頂くこととなりました。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 〇〇年〇〇月〇〇日より価格改定 |

| メールマガジン | いつも〇〇をご利用いただき、誠にありがとうございます。 近年の原材料費の高騰、人件費の高騰を受け、経営の維持のため、誠に不本意ではございますが、〇〇年〇〇月〇〇日より価格を改定させていただきます。 詳細につきましては、ウェブサイトをご確認ください。 |

| SNS投稿 | いつも〇〇をご利用いただきありがとうございます!この度、原材料費の高騰により、一部メニューの価格改定をさせていただきます。より良い商品・サービスを提供できるよう、今後も努力してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします! |

上記はあくまで例文テンプレートです。それぞれの飲食店の状況に合わせて、適切な表現を用いることが重要です。また、顧客への丁寧な対応を心がけ、値上げへの理解と協力を得られるよう努めましょう。

値上げは避けられないとしても、大切な顧客を失いたくはありません。そこで、この記事では客離れを防ぎながら、飲食店を継続的に繁盛させるための価格設定戦略を3つのステップで解説します。

価格設定の前に、まず自店のターゲット顧客を明確にしましょう。ターゲット顧客像が曖昧だと、価格設定に迷いが生じ、結果的に顧客のニーズを満たせず、客離れにつながる可能性があります。年齢層、性別、職業、ライフスタイル、食へのこだわりなど、できるだけ詳細に顧客像を描き出すことが重要です。例えば、「20代〜30代の若い女性をターゲットに、インスタ映えするおしゃれなカフェ」であれば、価格帯もそれに合わせて設定する必要があります。一方、「家族連れをターゲットにした、リーズナブルな価格帯のファミリーレストラン」であれば、価格設定は異なります。

| 項目 | ターゲット顧客像例1:おしゃれカフェ | ターゲット顧客像例2:ファミリーレストラン |

|---|---|---|

| 年齢層 | 20代~30代 | 幅広い年齢層(特に30代~50代) |

| 性別 | 女性 | 男女問わず |

| 職業 | 会社員、フリーランスなど | 会社員、主婦など |

| ライフスタイル | おしゃれ、SNS利用頻度高め | 家族との時間を大切にする |

| 価格への感度 | やや高めでも許容 | 価格重視 |

ターゲット顧客を明確にすることで、価格設定だけでなく、メニュー構成やお店の雰囲気、サービスなども統一感のあるものとなり、顧客満足度向上に繋がります。

自店のターゲット顧客を明確にしたら、次に競合店の価格を徹底的にリサーチしましょう。同じ地域、業態の飲食店を複数選定し、メニューの価格、客単価、価格帯などを比較します。単に価格を比較するだけでなく、メニューの内容、お店の雰囲気、サービスなども考慮し、自店との差別化ポイントを見つけることが重要です。競合店よりも高い価格設定にする場合は、その理由(質の高い食材、特別なサービスなど)を明確に提示する必要があります。逆に、競合店よりも低い価格設定にする場合は、コスト削減努力や効率化による価格競争力をアピールする必要があります。

ターゲット顧客と競合店の分析に基づき、適切な価格帯を設定する3つの方法を紹介します。

最も基本的な価格設定方法です。材料費、人件費、家賃、光熱費など、すべての費用を計算し、目標とする利益率を設定することで、適切な販売価格を逆算します。原価率を下げる努力も重要です。仕入れ先の見直し、食材のロス削減、省エネ対策など、コスト削減に積極的に取り組むことで、価格競争力も高まります。

顧客が感じる商品の価値に基づいて価格を設定する方法です。顧客にとって、その商品やサービスがどれだけの価値があるかを考え、それに応じた価格を設定します。例えば、新鮮な食材を使用したり、熟練の職人が調理したりすることで、顧客に高い価値を提供し、高価格でも納得してもらえるようにします。この方法は、差別化戦略として有効です。

競合店の価格を参考に、自店の価格を設定する方法です。競合店よりも高い価格設定にする場合は、その理由を明確に示す必要があります。競合店よりも低い価格設定にする場合は、価格競争力に訴求する必要があります。この方法は、市場価格を意識した価格設定を行う際に有効です。ただし、価格競争に陥らないよう注意が必要です。価格だけでなく、サービスや品質で差別化を図ることが重要です。

| 価格設定方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 原価率から逆算 | 客観的な根拠に基づいて価格設定できる | 顧客のニーズを反映しにくい場合がある |

| 顧客の商品の価値から設定 | 顧客の価値観に合わせた価格設定ができる | 顧客の価値観を正確に把握するのが難しい場合がある |

| 競合との比較から設定 | 市場価格を意識した価格設定ができる | 価格競争に巻き込まれる可能性がある |

これらの方法を組み合わせて、自店に最適な価格設定戦略を策定することが重要です。

長年、地域密着型の定食屋として営業してきたA店は、近年の原材料高騰を受け、値上げを余儀なくされました。しかし、単純な値上げではなく、店全体のコンセプトを「こだわりの食材を使った、落ち着いた雰囲気の割烹料理店」へと転換。価格帯も高めに設定し、ターゲット層をより厳選することで、客単価を大幅にアップさせることに成功しました。食材の質向上や、落ち着いた空間づくり、洗練されたサービスを提供することで、顧客は値上げを納得し、むしろ「高いだけの価値がある」と評価するようになりました。この事例は、値上げを単なるコストカットではなく、ブランドイメージ向上と顧客価値向上のための機会と捉えることの重要性を示しています。

B店は、イタリアンレストランとして営業しており、パスタやピザなどの定番メニューを提供していました。原材料費の高騰により、利益率が低下していたため、メニューの見直しを行いました。既存メニューの一部を廃止し、原価率の低い、または高付加価値な新メニューを導入。例えば、高価格帯ながら利益率の高い、季節限定の高級食材を使ったパスタや、単価を抑えつつ原価率を改善したサイドメニューを追加しました。同時に、メニュー表のデザインも刷新し、高級感と洗練さを演出することで、顧客への価格改定の受け入れやすさを向上させました。この事例は、メニュー構成の最適化が、値上げによる顧客離れを防ぐ上で効果的であることを示しています。

C店は、地域に根付いた人気のラーメン店です。長年培ってきた顧客との信頼関係を活かし、値上げの告知前に顧客への丁寧な説明と、感謝の気持ちを込めたコミュニケーションを重視しました。値上げの理由を明確に説明するだけでなく、値上げ後も品質を維持し続けるための努力や、顧客への感謝の気持ちを伝えることで、顧客の理解と協力を得ることができました。さらに、値上げと同時に、顧客向けのポイントカード制度を導入するなど、顧客ロイヤリティを高める施策を同時に行うことで、顧客離れを最小限に抑えました。この事例は、顧客との良好な関係構築が、値上げを成功させる上で不可欠であることを示しています。

D店は、突然の値上げを発表したものの、その理由を明確に説明せず、顧客から強い反発を受けました。「なぜ値上げしたのか分からない」「説明がないのは不誠実だ」といった批判が殺到し、顧客離れが加速しました。この事例は、値上げの理由を明確に、そして誠実に伝えることの重要性を改めて示しています。顧客は、値上げの理由が納得できるものであれば、ある程度の理解を示してくれる可能性が高いです。

E店は、原材料費の高騰を理由に、短期間で大幅な値上げを実施しました。しかし、この急激な値上げは顧客に大きなショックを与え、多くの顧客が競合店に流れてしまいました。顧客の心理として、徐々に価格が上昇していくことにはある程度許容できるものの、急激な変化には抵抗を感じやすい傾向があります。この事例は、値上げ幅と実施時期を慎重に検討することの重要性を示しています。段階的な値上げや、値上げ幅を小さくすることで、顧客への負担を軽減できる可能性があります。

値上げによって客足が遠のくのを防ぐためには、価格以上の価値を提供することが重要です。そのためには、顧客体験の向上に力を入れる必要があります。単に料理を提供するだけでなく、お客様に「また来たい」と思わせるような、記憶に残る体験を提供しましょう。

| 施策 | 具体的な取り組み | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 接客サービスの向上 | 従業員の接客研修の実施、笑顔での対応、丁寧な説明、お客様への気配りなど | 顧客満足度向上、リピート率向上 |

| お店の雰囲気づくり | 清潔感のある店内、心地よいBGM、適切な照明、季節感を取り入れた装飾など | 居心地の良い空間の提供、滞在時間の増加 |

| 待ち時間対策 | 予約システムの導入、待ち時間短縮のための工夫、待ち時間中のエンターテイメント提供など | ストレス軽減、顧客満足度向上 |

| 顧客対応の改善 | クレーム対応マニュアルの作成、迅速かつ丁寧な対応、顧客からのフィードバックの活用など | 顧客満足度向上、信頼関係構築 |

| 特別なサービスの提供 | 誕生日特典、会員限定サービス、季節限定メニュー、ポイントカード制度など | 顧客ロイヤルティ向上、リピート率向上 |

これらの施策は、単独で実施するよりも、複数を組み合わせることでより大きな効果が期待できます。顧客の声を積極的に聞き入れ、改善を続けることが重要です。

値上げによって価格帯が上がった場合、お客様はより高い付加価値を求めるようになります。新メニューの開発は、顧客の期待に応え、売上維持に繋がる重要な施策です。単なる価格改定だけでなく、魅力的な新メニューを提供することで、顧客の購買意欲を高めましょう。

| メニュー開発のポイント | 具体的な取り組み | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| トレンドを取り入れる | SNSで話題のメニュー、健康志向のメニュー、季節感を取り入れたメニューなど | 話題性、集客力向上 |

| 高付加価値メニューの開発 | 厳選素材を使ったメニュー、こだわりの調理法、見た目にも美しい盛り付けなど | 顧客満足度向上、客単価アップ |

| 価格帯の多様化 | 価格帯別にメニューを用意することで、幅広い層のお客様に対応 | 顧客層の拡大、売上向上 |

| メニューの定期的な見直し | 顧客のニーズやトレンドの変化を踏まえて、メニューを定期的に見直す | 顧客ニーズへの対応、売上向上 |

| 季節限定メニューの導入 | 旬の食材を使った季節限定メニューは、リピーター獲得に繋がる | リピーター獲得、売上向上 |

新メニュー開発にあたっては、ターゲット顧客のニーズをしっかりと把握し、彼らが求めるものを提供することが重要です。市場調査や顧客アンケートなどを活用し、効果的なメニュー開発を行いましょう。

値上げによって顧客離れを防ぎ、売上を維持するためには、販促キャンペーンの実施も有効な手段です。お客様に「お得感」を感じてもらうことで、来店意欲を高めましょう。キャンペーンの内容は、お店の状況やターゲット顧客に合わせて、柔軟に調整することが大切です。

| キャンペーンの種類 | 具体的な取り組み | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| クーポンキャンペーン | 割引クーポン、特定メニューの無料提供、次回利用可能なクーポンなど | 新規顧客獲得、リピート率向上 |

| ポイントカード制度 | 来店ポイントの付与、ポイントによる割引や特典、会員限定サービスなど | 顧客ロイヤルティ向上、リピート率向上 |

| SNSキャンペーン | 投稿キャンペーン、フォローキャンペーン、シェアキャンペーンなど | お店の認知度向上、新規顧客獲得 |

| 期間限定キャンペーン | 特定期間のみ有効な割引や特典、季節限定キャンペーンなど | 短期的な売上向上、話題性創出 |

| セットメニューキャンペーン | お得なセットメニューの提供、組み合わせ自由なセットメニューなど | 客単価アップ、売上向上 |

販促キャンペーンは、単発で実施するのではなく、継続的に行うことで、より大きな効果が期待できます。キャンペーンの効果を分析し、改善を繰り返すことで、最適な販促戦略を構築しましょう。

値上げは経営を安定させるための手段ですが、同時にコスト削減も重要な課題です。売上増加と同様に、コスト削減は利益率向上に直結します。ここでは、飲食店のコスト削減と利益向上のための具体的な秘訣を解説します。

仕入れコストは飲食店の大きな負担です。効率的な仕入れによって、利益率を大きく改善できます。以下に具体的な方法を示します。

| 方法 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 仕入先の見直し | 複数の仕入先から見積もりを取り、価格比較を行う。卸売業者との交渉で仕入れ値の改善を目指す。 | 仕入れ価格の低減 |

| 発注量の最適化 | 需要予測に基づいた発注を行い、在庫ロスを削減する。ロスを減らすことで廃棄費用を抑える。 | 在庫管理コストの削減、廃棄ロス削減 |

| 食材の規格変更 | 高級食材から、同等の品質を保ちつつ価格を抑えた食材への変更を検討する。 | 仕入れ価格の低減 |

| 季節食材の活用 | 旬の食材は価格が安価なため、積極的にメニューに取り入れる。 | 仕入れ価格の低減 |

| 規格外品の活用 | 形や大きさが規格外のため安く仕入れられる食材を活用する。メニューに工夫を加えれば、問題なく提供できる。 | 仕入れ価格の低減 |

仕入れコスト削減は、単なる価格交渉だけでなく、発注システムや食材選びの工夫も重要です。

光熱費は固定費の大きな部分を占めます。省エネ対策によって、着実にコスト削減を実現できます。

| 方法 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| LED照明への切り替え | 従来の照明器具からLED照明への交換は、初期費用はかかりますが、長期的には大幅な省エネ効果が期待できます。 | 電気代削減 |

| 空調管理の最適化 | 適切な温度設定、タイマーの使用、定期的なメンテナンスで、エネルギー消費量を削減します。 | ガス代・電気代削減 |

| 厨房機器の省エネ化 | 省エネ型の厨房機器への更新、適切な使用法の徹底で、ガス代・電気代を削減できます。 | ガス代・電気代削減 |

| 節水対策 | 節水型のトイレや水栓の導入、従業員の節水意識の向上で、水道料金を削減できます。 | 水道料金削減 |

人件費は飲食店の変動費の中でも大きな割合を占めます。人件費の最適化は、従業員のモチベーション維持と効率的な運営の両立が重要です。

| 方法 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| シフト管理の効率化 | 人員配置の最適化、時間帯ごとの客数予測に基づいたシフト作成で、人件費を抑制します。 | 人件費削減 |

| 従業員の教育・育成 | 従業員のスキルアップによる作業効率の向上は、人件費削減だけでなく、サービス品質向上にも繋がります。 | 人件費削減、サービス品質向上 |

| 業務効率化ツール導入 | POSシステムや予約システムなどの導入により、業務効率を上げ、人件費削減に貢献します。 | 人件費削減、業務効率向上 |

| パート・アルバイトの活用 | ピーク時間帯にパート・アルバイトを活用することで、正社員の人件費を抑えることができます。 | 人件費削減 |

| 賃料の見直し | 賃料交渉、立地の見直しなど、賢く賃料を削減することで、大幅なコスト削減につながります。 | 固定費削減 |

コスト削減は、単に費用を削減するだけでなく、従業員のモチベーションやサービス品質にも影響するため、バランスの取れた施策が重要です。

2025年、消費者の動向を予測することは、飲食店経営において非常に重要です。近年の経済状況や社会情勢の変化を踏まえ、消費者の支出や嗜好の変化を的確に捉える必要があります。具体的には、以下の点を考慮することが重要です。

| 項目 | 予測される消費者の動向 | 飲食店への対応策 |

|---|---|---|

| 価格感応度 | 物価高騰の影響を受け、価格に敏感な消費者が増加傾向にあると予測されます。 | 価格に見合う価値を提供する、お得なセットメニューの提供、コスト削減による価格抑制など。 |

| 健康志向 | 健康を意識した食生活を送る消費者が増加しており、ヘルシーなメニューへの需要が高まると予想されます。 | 低カロリーメニュー、オーガニック食材の使用、ベジタリアン・ヴィーガン対応メニューの提供など。 |

| 体験価値 | 単なる食事だけでなく、特別な体験を求める消費者が増えています。 | テーマ性のある空間演出、イベント開催、おもてなしの向上など。 |

| サステナビリティ | 環境問題への関心の高まりから、サステナブルな取り組みを行う飲食店への支持が高まると予想されます。 | 地産地消、エコ包装、食品ロス削減への取り組みなどを積極的にアピールする。 |

| デジタル化への対応 | オンライン予約、キャッシュレス決済などのデジタル化されたサービスへの需要が高まっています。 | オンライン予約システムの導入、キャッシュレス決済対応、モバイルオーダーシステムの導入など。 |

これらの消費者の動向を的確に捉え、柔軟に対応していくことで、顧客のニーズを満たし、競争優位性を築くことが可能になります。

人手不足やコスト削減といった課題を解決するために、最新のテクノロジーを活用することが重要です。具体的には、以下のテクノロジーが有効です。

| テクノロジー | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| AI | 発注量の予測、顧客データ分析、接客支援など | 人件費削減、業務効率化、顧客満足度向上 |

| ロボット技術 | 配膳ロボット、調理ロボットなど | 人手不足解消、サービス向上 |

| IoT | 在庫管理システム、温度管理システムなど | 食品ロス削減、コスト削減 |

| モバイルオーダーシステム | スマートフォンからの注文受付 | 待ち時間短縮、人件費削減 |

| データ分析ツール | 顧客属性、購買履歴などの分析 | マーケティング戦略の最適化 |

これらのテクノロジーを導入することで、業務効率化、コスト削減、顧客満足度向上を実現し、持続可能な経営体制を構築することが可能になります。

2025年以降の飲食店経営においては、持続可能な経営体制の構築が不可欠です。そのためには、以下の点を考慮する必要があります。

これらの点を総合的に検討し、長期的な視点で持続可能な経営体制を構築することで、変化の激しい飲食業界においても安定した経営を維持することが可能になります。

原材料・光熱・人件費の上昇分と目標利益率を基に「原価率逆算」で上限を算出し、競合価格・顧客の価値認識も加味して最終決定します。実施は繁忙期直前の告知→猶予期間→段階的改定の順が無難です。突然の大幅改定は顧客離反を招きやすいため避けましょう。

「具体的な数値」「使途の明確化」「感謝」の3点をセットにします。例:原材料◯%・光熱費◯%上昇など客観データ、品質維持・待遇改善・体験価値向上への投資用途、そして長年のご愛顧への御礼。店頭ポスター・SNS・メルマガ・Webの複数媒体で同一メッセージを同期して周知します。

ターゲット明確化→メニュー再設計→体験価値の強化が基本線です。高付加価値メニューや季節限定の導入、セット構成でのお得感創出、接客研修・待ち時間対策・清潔感の徹底で「価格以上の体験」を提供します。ポイント/会員制度や期間限定クーポンはロイヤルティ維持に有効です。

仕入先見直し・発注最適化・規格外/旬食材の活用で原価を抑え、LEDや空調最適化・省エネ機器で光熱費を削減。人件費は評価基準の明確化で能力可視化→適材適所配置・シフト最適化を行い、POS×予実管理、セルフオーダー、予約/顧客管理、配膳ロボット等のテクノロジーで業務効率を高めます。

短期は客数・客単価・粗利額・原価率・労働分配率、体験価値の指標としてレビュー/CSを週次で確認。中期は離職率・再来店率・LTV・クーポン依存度・フードロスを追い、ABテストで価格/セット/訴求を最適化します。定例で目標対比をレビューし、メニュー改定や体験施策を継続的にアップデートします。

本記事では、2025年に向けて飲食店の厳しい経営環境下で、値上げを成功させるための戦略を網羅的に解説しました。原材料費や人件費の高騰といった避けられない現実を踏まえ、値上げは単なるコストカットではなく、事業の継続と発展のための重要な経営戦略であることをご理解いただけたかと思います。

値上げ告知は、顧客との信頼関係を維持する上で非常にデリケートな局面です。丁寧な説明、明確な情報提供、感謝の気持ちの表現など、5つのポイントを踏まえることで、顧客の理解と協力を得ることが可能になります。 また、客離れを防ぐためには、ターゲット顧客の明確化、競合店調査に基づいた適切な価格設定が不可欠です。原価率、顧客の価値認識、競合価格の3つの視点から価格設定を検討することで、収益性と顧客満足度の両立を目指しましょう。

成功事例と失敗事例の分析を通して、値上げの成功要因と失敗要因を理解し、自店に最適な戦略を立案することが重要です。値上げ後も売上を維持するためには、顧客体験の向上、新メニュー開発、販促キャンペーンの実施など、継続的な努力が必要です。さらに、コスト削減と利益向上のための施策を講じることで、持続可能な経営体制を構築することが求められます。

2025年以降の飲食店経営は、ますます厳しい状況が予想されます。消費者の動向を的確に捉え、最新のテクノロジーを活用し、変化に柔軟に対応していくことが、繁盛店として生き残るための鍵となります。 本記事で紹介した情報を参考に、ぜひ貴店の状況に合わせた戦略を立て、値上げを乗り越え、繁盛店を目指してください。

具体的な施策を実行に移すために、以下のステップを踏んでみてください。

このガイドラインが、貴店の繁盛の一助となることを願っております。

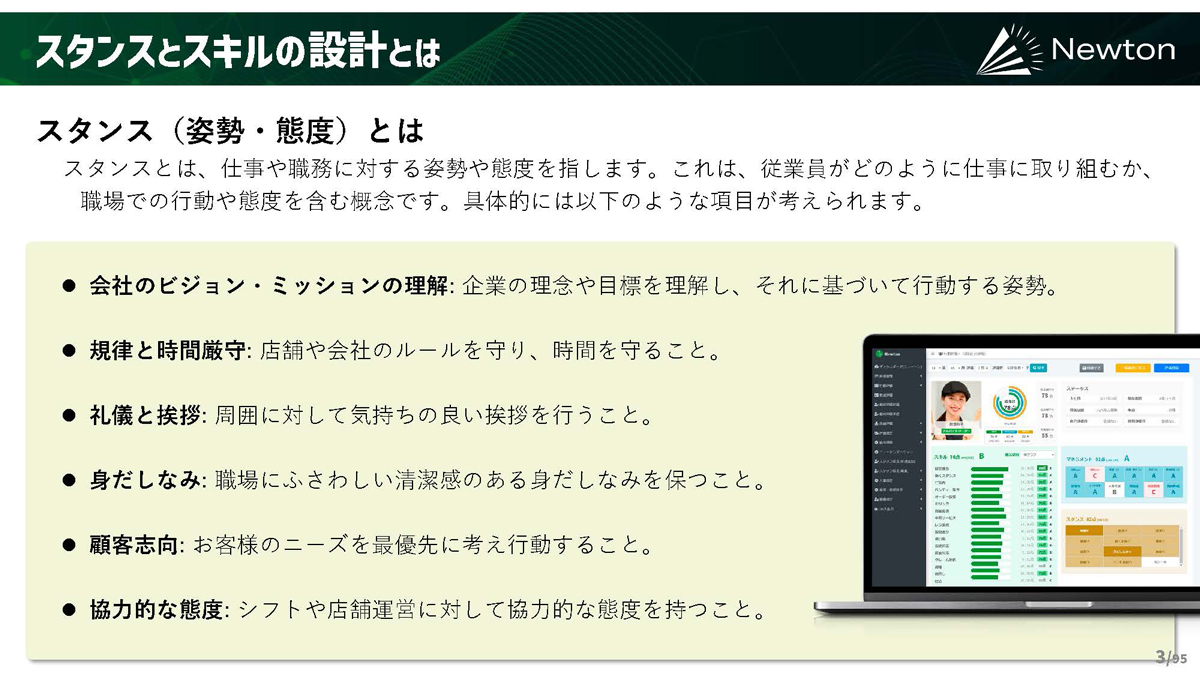

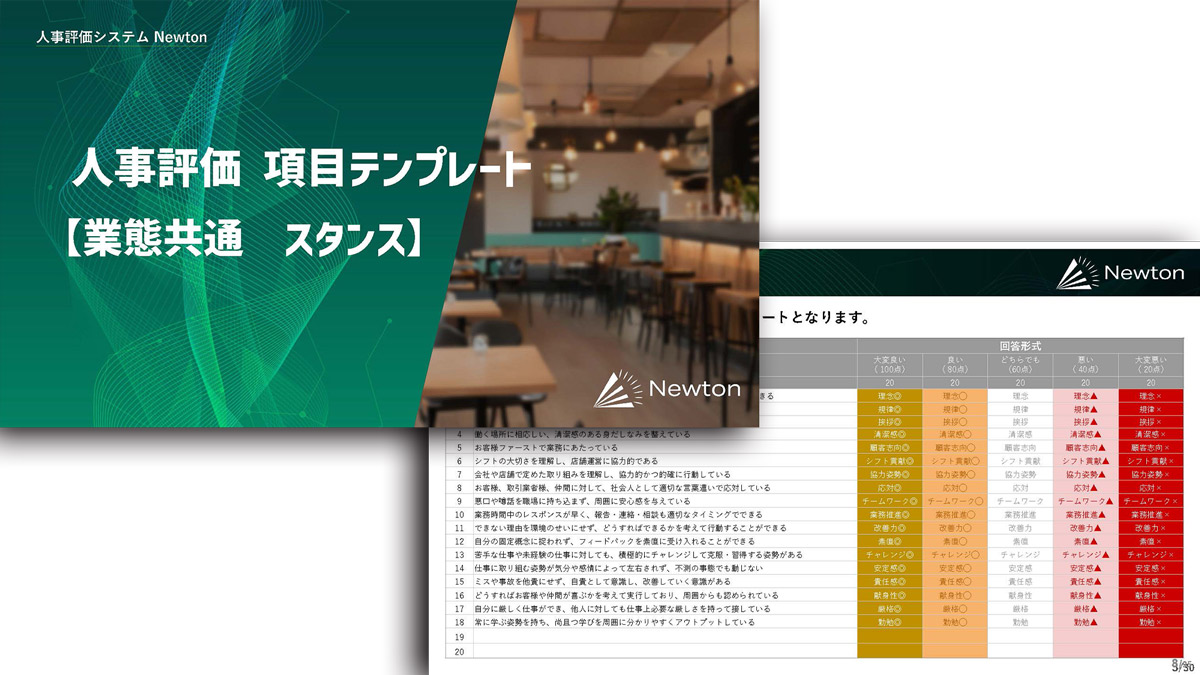

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「お客様の声をもっと聞きたいけど、どうすればいい?」「アンケートを実施したいけど、どんな質問をすれば効果的なの?」

飲食店経営において、顧客の声を聞き、理解することは売上アップ、顧客満足度向上に欠かせません。しかし、効果的なアンケートを実施するには、適切な質問項目の設定や分析が重要です。

この記事では、飲食店におけるアンケートの目的と効果を解説し、売上アップに繋がる顧客満足度向上のための質問例を10個ご紹介します。さらに、成功事例やクレーム対応、アンケート用紙の作成方法、無料テンプレートまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、明日からすぐにでもお客様の声を活かした経営戦略を始めることができます。

飲食店において、顧客アンケートは売上アップと顧客満足度向上に繋がる重要なツールです。単なる顧客の声収集にとどまらず、戦略的な経営に活かすことで、大きな効果が期待できます。本セクションでは、飲食店アンケートの目的と効果について、具体的に解説します。

飲食店アンケートを実施することで、様々な情報が得られます。以下は、アンケートを通して把握できる主な項目です。

| 項目 | 具体的な情報例 |

|---|---|

| 顧客属性 | 年齢、性別、職業、居住地、家族構成など |

| 来店頻度・目的 | 月に何回来店するか、誰と来店するか、どのような目的で来店するかなど |

| 料理・メニューに関する評価 | 味、量、価格、見た目、提供時間など |

| サービスに関する評価 | 接客態度、対応の速さ、清潔さ、お店の雰囲気など |

| 満足度 | 総合的な満足度、各項目に対する満足度など |

| 改善要望 | メニュー、サービス、お店の雰囲気などに関する具体的な改善要望 |

| 競合店との比較 | 他の飲食店との比較、選択理由など |

これらの情報を分析することで、顧客のニーズを正確に把握し、効果的な経営戦略を立てることが可能になります。

アンケートで得られた顧客情報を分析することで、売上アップに繋がる重要な顧客理解が得られます。例えば、

これらの分析に基づいた改善は、顧客満足度向上だけでなく、リピーター増加や新規顧客獲得にも繋がります。

顧客満足度を高めることは、リピーター獲得に直結します。アンケートを通して顧客の声を聞き、サービスやメニューを改善することで、顧客の満足度を高め、リピーターを増やすことが期待できます。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

顧客満足度向上は、単なるリピーター獲得だけでなく、お店のブランドイメージ向上にも繋がります。継続的なアンケート実施と改善は、飲食店にとって長期的な成功に不可欠です。

飲食店アンケートで効果的な結果を得るためには、目的を明確にした上で、適切な質問項目を設定することが重要です。ここでは、目的別に分けて効果的な質問項目例を10個ご紹介します。それぞれの質問項目には、回答しやすいよう選択肢を用意し、定量的なデータと定性的なフィードバックの両方を収集できるよう設計しています。

顧客満足度調査では、お客様の全体的な満足度や、料理、サービス、雰囲気など、各項目に対する満足度を数値で評価していただくことで、具体的な改善点を明らかにします。さらに、自由記述欄を設けることで、より詳細な意見や要望を収集することができます。

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 本日の料理の味はいかがでしたか? | 非常に満足/満足/普通/不満/非常に不満 |

| 料理の量について、いかがでしたか? | 多すぎる/ちょうど良い/少なすぎる |

| 料理について、ご意見・ご要望があればご記入ください。 | 自由記述欄 |

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 接客対応について、いかがでしたか? | 非常に満足/満足/普通/不満/非常に不満 |

| スタッフの対応は迅速でしたか? | はい/いいえ |

| サービスについて、ご意見・ご要望があればご記入ください。 | 自由記述欄 |

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| お店の雰囲気はいかがでしたか? | 非常に良い/良い/普通/悪い/非常に悪い |

| お店の清潔さについて、いかがでしたか? | 非常に清潔/清潔/普通/不潔/非常に不潔 |

| お店の雰囲気について、ご意見・ご要望があればご記入ください。 | 自由記述欄 |

新メニュー開発では、お客様のニーズを把握し、好まれるメニューを開発するために、具体的な質問項目を設定することが重要です。既存メニューに関する意見や、新メニューへの期待などを尋ね、開発に役立てます。

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 当店のメニューで、特に気に入っているものはありますか? | 複数選択可(メニュー一覧) |

| どのような種類の料理を食べてみたいですか? | 複数選択可(料理の種類一覧) |

| 新メニューへのご意見・ご要望があればご記入ください。 | 自由記述欄 |

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 他のお店で、当店のメニューと比較してどのような点が優れていると思いますか? | 自由記述欄 |

| 他のお店で、どのような料理が人気ですか? | 自由記述欄 |

リピーター獲得のためのアンケートでは、来店頻度や利用シーン、満足度などを把握することで、顧客のロイヤルティを高めるための施策を検討します。具体的な数値データと自由記述による詳細な意見を組み合わせることで、より効果的な施策を立案することができます。

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 月に何回くらい当店をご利用されますか? | 1回未満/1~3回/4~6回/7回以上 |

| 質問項目 | 選択肢 |

|---|---|

| 当店をどのようなシーンでご利用されますか? | 複数選択可(例:ランチ/ディナー/友人と/家族と/デート/一人) |

| 当店をご利用いただく際に、どのような点を重視されますか? | 複数選択可(例:料理の味/サービス/雰囲気/価格/立地) |

| 当店を今後ともご利用いただくために、どのような点が改善されたら良いと思いますか? | 自由記述欄 |

これらの質問項目を参考に、貴店の状況に合わせてカスタマイズし、効果的なアンケートを作成してください。

飲食店アンケートは、顧客の声を直接的に把握し、売上向上に繋げるための強力なツールです。しかし、アンケートを実施するだけでは効果は得られません。適切な分析と具体的な行動計画が不可欠です。ここでは、アンケート結果を効果的に活用し、売上アップを実現した5つの成功事例をご紹介します。

A市にあるイタリアンレストラン「トラットリア・アルベロ」では、顧客アンケートで「パスタの種類が少ない」「デザートがもっと欲しい」といった意見が多く寄せられました。そこで、アンケート結果を参考に、パスタの種類を10種類から15種類に増やし、季節限定のデザートメニューも追加しました。その結果、客単価が15%アップし、売上も大幅に増加しました。

| 改善前 | 改善後 | 結果 |

|---|---|---|

| パスタの種類:10種類 | パスタの種類:15種類(季節限定パスタ追加) | パスタ注文率10%アップ |

| デザートメニュー:3種類 | デザートメニュー:5種類(季節限定デザート追加) | デザート注文率20%アップ |

| 客単価:2,500円 | 客単価:2,875円 | 客単価15%アップ |

この事例は、顧客の具体的な要望を捉え、メニューを改善することで、直接的に売上アップに繋がることを示しています。定期的なアンケート実施と、その結果を迅速に反映させる体制が重要です。

B町にあるラーメン店「麺屋 一心」では、顧客アンケートで「店員の対応が遅い」「待ち時間が長い」といったネガティブな意見が多く見られました。そこで、スタッフの教育を強化し、注文受付や料理提供のスピードを改善しました。また、待ち時間短縮のためのシステム導入も検討しました。その結果、顧客満足度が向上し、リピーター率が10%増加しました。

| 改善前 | 改善後 | 結果 |

|---|---|---|

| 平均注文待ち時間:10分 | 平均注文待ち時間:5分 | 待ち時間半減 |

| 料理提供時間:15分 | 料理提供時間:10分 | 提供時間短縮 |

| リピーター率:60% | リピーター率:70% | リピーター率10%アップ |

この事例は、サービス品質の改善がリピーター増加に繋がることを示しています。顧客の不満点を的確に捉え、具体的な改善策を実行することで、顧客のロイヤルティを高められます。

C県にあるカフェ「カフェ・ド・ラ・メール」では、顧客アンケートで「若い女性客が多い」「インスタ映えするメニューが欲しい」といった意見が多く寄せられました。そこで、インスタグラムを活用したプロモーションを実施し、写真映えするメニューやキャンペーンを展開しました。その結果、新規顧客が20%増加しました。

| 施策前 | 施策後 | 結果 |

|---|---|---|

| 新規顧客獲得数:50名/月 | 新規顧客獲得数:60名/月 | 新規顧客20%増加 |

| インスタグラムフォロワー数:500名 | インスタグラムフォロワー数:1,000名 | フォロワー数倍増 |

この事例は、ターゲット層を明確に把握し、適切なプロモーションを行うことで、新規顧客獲得に成功したことを示しています。アンケートで得られた情報をマーケティング戦略に活かすことが重要です。

D市の居酒屋「旬彩 蔵」では、顧客アンケートで「接客態度が悪い」「料理の提供が遅い」といったクレームが寄せられました。そこで、クレーム内容を詳細に分析し、スタッフへの教育強化やオペレーション改善を行いました。その結果、クレーム件数が半減し、顧客離れを防ぐことに成功しました。

| 改善前 | 改善後 | 結果 |

|---|---|---|

| クレーム件数:10件/月 | クレーム件数:5件/月 | クレーム件数半減 |

| 顧客離れ率:5% | 顧客離れ率:3% | 顧客離れ率2%減少 |

この事例は、クレームを改善のチャンスと捉え、具体的な対策を行うことで、顧客離れを防げることを示しています。ネガティブな意見も貴重な情報源として活用することが重要です。

E県の寿司店「すし処 一粋」では、従業員アンケートを実施し、従業員の働きやすさやモチベーション向上に繋がる施策を実施しました。その結果、従業員の満足度が向上し、サービスの質も向上しました。顧客満足度も上がり、売上も増加しました。

| 改善前 | 改善後 | 結果 |

|---|---|---|

| 従業員満足度:60点 | 従業員満足度:80点 | 従業員満足度20点向上 |

| 顧客満足度:70点 | 顧客満足度:85点 | 顧客満足度15点向上 |

| 売上:100万円/月 | 売上:115万円/月 | 売上15%増加 |

この事例は、従業員の満足度向上と顧客満足度向上、そして売上増加の相関関係を示しています。従業員を大切にすることが、顧客満足度向上、ひいては売上アップに繋がることを示しています。

これらの事例は、飲食店アンケートが単なる顧客の声収集にとどまらず、具体的な売上向上戦略に繋がることを示しています。 適切な質問設計、分析、そして迅速な対応が成功の鍵となります。

お客様からのクレームは、決してネガティブな出来事だけではありません。改善の機会、ひいては売上アップに繋がる貴重な情報源と捉えることができます。飲食店アンケートにおいて、ネガティブな意見を効果的に収集し、分析することで、顧客満足度向上、ひいてはリピーター増加を実現できるのです。

ネガティブな意見を収集する際には、いくつかの点に注意が必要です。まず、お客様に安心して意見を述べてもらえるような環境を作る必要があります。匿名性を保証したり、フィードバックに対する感謝の言葉を添えることで、より率直な意見が得られるでしょう。

| 注意点 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 回答者の心理的負担を軽減する | 匿名回答を保証する、回答への感謝を伝える、簡単な質問から始める |

| 具体的な意見を引き出す | 自由記述欄を用意する、具体的な状況を尋ねる質問を設ける |

| 感情的に捉えず、客観的に分析する | 感情的な言葉に惑わされず、事実関係に基づいて分析する |

| データの偏りを防ぐ | 適切なサンプルサイズを確保する、様々な属性のお客様にアンケートを実施する |

また、アンケートのデザインや質問の仕方も重要です。質問は分かりやすく、簡潔に、そして回答しやすいように工夫しましょう。複数の選択肢を用意したり、自由記述欄を設けることで、より詳細な情報が得られます。さらに、アンケートの実施方法も検討が必要です。紙媒体、オンラインアンケートツールなど、ターゲット層やお店の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

ネガティブな意見を収集できたとしても、それらを活かさなければ意味がありません。クレーム対応は、単なる問題解決だけでなく、顧客との良好な関係を築く絶好の機会です。迅速かつ丁寧な対応を心がけ、お客様の気持ちに寄り添うことが重要です。

| 対応ステップ | 具体的な方法 |

|---|---|

| 傾聴 | 落ち着いて相手の話を最後まで聞く、相槌を打つ、共感の言葉を添える |

| 謝罪 | 誠意をもって謝罪する、責任の所在を明確にする必要はない |

| 解決策の提示 | 具体的な解決策を提示する、代替案も提示する |

| フォロー | 後日、改めて連絡を取り、状況を確認する、感謝の気持ちを伝える |

クレーム対応においては、感情的にならず、冷静に対処することが大切です。お客様の感情を理解し、共感することで、より円滑なコミュニケーションが可能になります。また、クレーム対応マニュアルを作成し、スタッフ全員で共有することで、統一した対応が可能になります。迅速な対応と誠実な姿勢を示すことで、お客様の怒りを鎮め、信頼関係を構築することができます。 ネガティブな意見を改善に繋げることで、顧客満足度向上、リピーター増加、ひいては売上アップに繋がります。さらに、クレーム対応の過程を記録し、分析することで、今後のサービス改善に役立てることも可能です。クレームは、お店の改善点を見つけるための貴重な機会。それを活かすことで、より良いお店へと成長させることができるのです。

飲食店アンケート用紙のデザインは、回答率に大きく影響します。回答しやすいデザインにすることで、より多くの顧客から貴重な意見を集めることができます。以下に、回答しやすいアンケート用紙のデザインのポイントをご紹介します。

| ポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| シンプルで分かりやすいデザイン | 余白を多く取り、文字サイズを大きくする。フォントは読みやすいゴシック体や明朝体を使用する。質問と回答欄を明確に区別する。イラストや図表を効果的に使用して、視覚的に分かりやすくする。 |

| 質問の順番を工夫する | 簡単な質問から始め、徐々に具体的な質問へと移行する。個人情報は最後に聞く。関連性の高い質問をグループ化して、回答者の負担を軽減する。 |

| 回答しやすい選択肢を用意する | 選択肢は具体的で、重複がないようにする。選択肢の数は5~7個程度に絞る。「その他」の選択肢も用意し、自由記述欄を設ける。 |

| 回答しやすい回答形式を選ぶ | 選択肢形式、数値入力形式、自由記述形式など、質問の内容に合った回答形式を選ぶ。回答しやすいように、チェックボックスやラジオボタンなどを活用する。 |

| コンパクトなサイズにする | 回答に時間がかかると、回答率が低下する可能性があります。質問数を必要最低限に絞り込み、用紙のサイズをコンパクトにすることで、回答者の負担を軽減します。 |

| 魅力的なデザインにする | お店のロゴや写真を用いて、アンケート用紙に統一感を持たせる。色使いやレイアウトにも気を配り、見て楽しく回答しやすいデザインにする。 |

これらのポイントを踏まえることで、回答率の高い、効果的なアンケート用紙を作成することができます。デザインに迷う場合は、プロのデザイナーに依頼するのも良いでしょう。

近年では、紙のアンケートだけでなく、オンラインアンケートツールを活用したアンケート調査も一般的になっています。オンラインアンケートツールを使用することで、紙のアンケートでは実現できない様々なメリットを得ることができます。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 回答率の向上 | QRコードなどを利用して、手軽に回答できる環境を提供することで、回答率の向上に繋がります。また、場所を選ばずに回答できるため、顧客の利便性も向上します。 |

| コスト削減 | 紙や印刷代、郵送代などのコストを削減できます。また、集計作業も自動化されるため、人件費の削減にも繋がります。 |

| データ分析の容易さ | 集計結果をグラフや表で視覚的に確認できるツールが多く、データ分析が容易になります。これにより、顧客のニーズをより正確に把握し、効果的な経営戦略を立てることができます。 |

| 回答データの管理・保存の容易さ | 回答データは、クラウド上に保存されるため、データの紛失や破損のリスクを低減できます。また、必要な時にいつでもデータにアクセスできます。 |

| 柔軟な質問設計 | 条件分岐機能などを活用することで、回答内容に応じて質問内容を変更することができます。より詳細な情報収集が可能になります。 |

数多くのオンラインアンケートツールが存在しますが、formrun、Googleフォーム、SurveyMonkeyなどが代表的なツールです。それぞれの機能や料金プランを比較検討し、自店舗のニーズに最適なツールを選択しましょう。

紙のアンケートとオンラインアンケートのメリット・デメリットを比較し、自店舗の状況に合わせて適切な方法を選択することが重要です。

売上アップと顧客満足度の向上を主目的に、人気メニュー特定、メニュー改善、価格受容性の把握、ターゲット層の明確化をKPIと紐づけて設計します。回収した声は「再来店意向」「総合満足」「推奨意向」などの指標と併せて評価し、施策へ直結させます。

回答完了まで3分程度(10問前後)を目安に、定量(5段階評価・選択式)+自由記述を組み合わせます。料理(味・量・見た目・提供時間)、サービス(態度・スピード)、雰囲気(清潔・居心地)、来店頻度・利用シーン、新メニュー要望など、記事の質問例をそのままカテゴリ軸で配置すると分析しやすくなります。

店内QRでのオンライン回答と紙を併用し、会計時や着席直後など「待ち時間」を活用します。特典は次回ドリンク等の軽いインセンティブを設定し、SNS・レシート・卓上POP・メルマガで同一文面を周知。設問は冒頭に簡単な質問、属性は最後に配置して離脱を防ぎます。

匿名可・感謝の明記・自由記述欄の設置で本音を引き出します。収集後は「傾聴→謝意と簡潔な謝罪→具体策提示→フォロー」の手順を標準化。内容は事実ベースで分類し、オペ改善や接客研修、待ち時間対策など即時施策に落とし込みます。

短期は総合満足・再来店意向・項目別満足、人気/不評メニュー、自由記述の頻出語を確認。中期は客単価・再来率・口コミ件数、クレーム件数の推移を追い、メニュー改定、価格最適化、体験価値強化、キャンペーン設計へ反映します。改善後はABテストで効果検証を継続します。

本記事では、飲食店におけるアンケートの実施方法から、具体的な質問例、成功事例、そして効果的なアンケート用紙の作成方法まで、網羅的に解説しました。顧客の声を収集し、分析することで、メニュー改善、サービス向上、リピーター獲得、さらには新規顧客獲得など、売上アップに繋がる様々な施策が実行可能になります。

アンケートは、単なる顧客満足度調査にとどまらず、ビジネス戦略における重要なツールです。 クレームを改善の機会と捉え、ネガティブな意見からも貴重な学びを得ることで、顧客満足度と売上を同時に向上させることができます。 本記事で紹介したテンプレートやツールを活用し、自店に最適なアンケートを実施することで、顧客との良好な関係構築と持続的な成長を実現しましょう。

さらに効果的なアンケート実施方法や、より詳細な分析手法について知りたい方は、専門書やセミナーの活用もご検討ください。 顧客理解を深め、顧客満足度を高めるための継続的な努力が、飲食店経営の成功に繋がります。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

今回は、組織崩壊の初期兆候や原因、そしてその対処方法について詳しく解説します。

組織崩壊の兆候に早期に気づくことができれば、適切な対策を講じることで組織を再び立ち直すことが可能です。

この記事を通じて、組織崩壊の初期兆候や原因を理解し、それに対する立直し方針を学ぶことを目指します。組織の健康を保ち、持続可能な成長を実現するためのヒントを提供します。

組織崩壊とは、企業や団体がその機能を失い、最終的には組織自体が解体に至るプロセスを指します。組織崩壊の主な原因は、リーダーシップの欠如、不十分なコミュニケーション、コンプライアンス違反など多岐にわたります。

これにより、従業員の士気が低下し、業績が悪化する一方、最終的には組織全体がバラバラになる恐れがあります。組織崩壊の初期兆候を見逃さないために、日頃から適切な予防策を講じることが重要です。

組織崩壊の原因として最も多く挙げられるのは、コミュニケーションの欠如やマネジメントの不足です。組織内で効果的なコミュニケーションが行われない場合、従業員同士の信頼関係が築けず、誤解や不満が生じやすくなります。

適切なマネジメントが行われないと組織の方向性が曖昧になり、業務の進行に支障をきたします。

また、上司やリーダーも部下の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを行うことが求められます。意識的にこれらの要素に取り組むことで、組織崩壊を未然に防ぎ、健全な職場環境を維持することができます。

組織崩壊が始まる兆候には、迅速に対策を講じるための重要な情報が含まれています。初期兆候を見逃すと、問題が深刻化し、立て直しが難しくなる可能性があるためです。

例えば、突然の離職者が増加し始めたり、業務の効率が落ちたりすることがあります。このような事態が発生すると、組織全体に負の連鎖が波及し、回復が難しくなることがあります。

また、問題が発生した際には迅速な対応を行い、適切な対策を講じることで組織全体の安定を図ることが望まれます。こうした取り組みによって、組織崩壊を未然に防ぎ、健全な職場環境を維持することが可能となるでしょう。

組織が崩壊すると、多くの問題が発生し、企業全体のパフォーマンスが大幅に低下します。組織崩壊は従業員の士気を低下させ、生産性や労働環境に悪影響を及ぼします。結果として業績が落ち込み、企業の競争力が失われます。

組織崩壊は、企業の競争力を低下させ、最悪の場合、企業の存続自体が危ぶまれる状況に陥る可能性があります。

そのため、早期に兆候を察知し、適切な対策を講じることが重要です。組織管理やコミュニケーションの改善、人事制度の見直しなど、さまざまな取り組みを通じて、組織崩壊を未然に防ぐ努力が求められます。

組織崩壊の初期兆候を見逃さないことは、組織の健全性を保つために極めて重要です。ここでは、組織崩壊の初期兆候として特に注目すべき7つのポイントを紹介します。

組織崩壊の兆候は早期に発見することで、効果的な対策が打てます。以下のポイントに注意して、組織の健全性を常にチェックしましょう。

優秀な人材が辞職することは、組織崩壊の初期兆候です。優れたスキルや知識を持った人材は、他の職場でも高く評価されるため、現在の職場に不満を感じた場合はすぐに辞める傾向にあります。

彼らは他の従業員の模範となるため、優秀な人が辞めることで他の従業員も辞職を考える可能性が高まります。

例えば、リーダーシップを発揮していたプロジェクトマネージャーが突然辞めると、その下のチームメンバーもモチベーションを失い、同じく辞職を検討し始めることがあります。優秀な人材の辞職は、組織全体の士気とパフォーマンスに悪影響を及ぼすため、早期に対策を講じる必要があります。

定着率が低く、離職率が高いことは、組織崩壊の兆候の一つです。従業員の満足度やモチベーションが低下している可能性が高く、組織内部に何らかの問題が存在すると考えられます。

具体的には、頻繁な人事異動や上司とのコミュニケーション不足、キャリアパスの不明確さなどが原因として挙げられます。また、過重労働や不公平な評価が続くことも従業員の退職を促す要因です。

従業員が長く勤務する意欲を失う背景には、組織の労働環境やマネジメントに問題がある場合が多いです。

例えば、上司が部下の意見に耳を傾けず、適切なフィードバックを行わないケースや、社内の評価基準が不透明であるケースが見受けられます。このような環境では、優秀な人材が他社へ流出してしまうため、組織全体の生産性や士気も低下してしまいます。

新人のスタッフ教育が終わらない状況は、組織の効率や生産性に悪影響を及ぼします。教育に時間を割く必要があるため、実際の業務に取り組む時間が減り、全体の生産性が低下するからです。

例えば、やっと新人が一人前になったのに、直ぐに離職して、また新たな新人を育てる環境は、既存スタッフのモチベーションを下げて、定着率の低い環境となっています。まずは新人の受入れ体制は整っているか?

マニュアルは整備されているかなど、採用にコストを使う前に、環境整備にコストと時間を使いましょう。

人材不足が組織の崩壊を加速させる主要な要因となります。十分なスタッフがいなければ、業務が円滑に進まず、他の従業員に過度な負担がかかります。

その結果、モチベーションが低下し、さらに離職者が増える悪循環に陥ります。例えば、プロジェクトの納期が全く守られず、クライアントからのクレームが増えるといった状況が発生します。また、残った社員が業務過多で疲弊し、メンタルヘルスが悪化することもよくあります。

人材不足を解消し、適切な配置とサポートを行うことで、組織の健康を取り戻すことが重要です。

業績悪化は、組織崩壊の初期兆候の一つです。組織内の不和や不満が増えることで、従業員のモチベーションや生産性が低下し、結果として会社の業績にも悪影響が生じます。

例えば、定着率が低く離職率が高い組織では、新人の教育コストが増大し、経験者不足による業務の効率低下が顕著に見られます。

また、組織内のコミュニケーション不足やリーダーシップの欠如が原因で、クライアント対応が遅れたり、プロジェクトの進行が遅延することもあります。業績悪化は、組織内部の問題が表面化し始めたサインであり、早急に対策を講じることが必要です。

責任者が不在の環境では、組織の方向性や意思決定が曖昧になり、混乱を招くことがあります。責任者は組織の運営や意思決定を迅速かつ的確に行うための重要な存在です。

責任者が不在の場合、従業員は誰に相談すべきか分からず、問題解決が遅れることが増えます。例えば、プロジェクトの進行中に何か問題が発生した場合、責任者がいなければその対応策を決定する人がいないため、プロジェクト全体が停滞してしまうことがあります。

責任者が不在の環境では、組織の効率性や生産性が大幅に低下してしまうリスクがあります。

組織崩壊の初期兆候の一つとして、愚痴や不満がまん延する状況があります。これはリーダーシップの欠如やコミュニケーション不足が原因であり、従業員が自分の意見を言えない環境にあることを示しています。また、不満が解消されないことで、従業員同士の信頼関係も低下します。

愚痴や不満がまん延する状況が初期兆候として現れた場合、早急にリーダーシップを見直し、コミュニケーションを改善することが必要です。

そのためには、上層部と現場の双方向のコミュニケーションを強化し、従業員の声に耳を傾ける姿勢を持つことが大切です。定期的な1on1ミーティングや、従業員満足度調査を実施するなどの方法で問題解決に向けた具体的な行動をとりましょう。

組織崩壊の原因には様々な要素が関わっています。それらを理解することで、組織崩壊を未然に防ぐ手立てを講じることが可能です。

ここでは、組織崩壊の主な原因を5つに絞って解説します。これから、組織崩壊を引き起こす可能性のある原因について1つずつ見ていきましょう。それにより、どのような対策が必要かも明確になるでしょう。

部下の意見が聞けない環境は、組織崩壊の大きな原因です。上司が部下の意見を無視する環境では、従業員の士気が下がり、クリエイティビティや生産性が低下します。

これにより、問題が早期に発見されにくくなり、組織全体の健全性が損なわれます。例えば、ある企業では部下のフィードバックがほとんど受け入れられず、その結果、優秀な従業員が次々と辞職し、業績が著しく低下しました。

そのため、部下の意見を積極的に取り入れる仕組みを作り、組織内のコミュニケーションを円滑にすることが必要です。具体的には、定期的なフィードバックセッションや1on1ミーティングを設ける、部下からの意見や提案を奨励する文化を醸成するなどの方法があります。

これにより、部下は自分の意見が尊重されると感じ、働くモチベーションが向上し、組織全体のパフォーマンスも向上します。また、早期に問題を発見し、迅速に対応することが可能となり、組織の健全性を維持できます。

コンプライアンスの管理ができていない組織は、内部統制が脆弱であり、重大なリスクを抱えています。これは、法的ペナルティを招くだけでなく、信頼性やブランドイメージの損失を引き起こし、組織全体の士気を低下させる原因となります。

例えば、従業員が法的規制を無視した行動を取ると、その責任を会社が負うことになり、高額な罰金や訴訟リスクに直面することがあります。こうした状況を避けるためには、コンプライアンス管理を徹底し、リスクを最小限に抑えることで、組織の健全な運営を確保することが重要です。

違法な残業は組織崩壊の一因となります。違法な残業は労働者のストレスや疲労を蓄積させ、モチベーションを低下させます。

結果として、労働環境が悪化し、社員の離職率が上昇します。例えば、毎日数時間の残業が常態化し、休日出勤も避けられない状況が続く場合、社員の心身ともに疲弊し、彼らの仕事に対する意欲が大幅に低下します。これは組織のパフォーマンス全体にも悪影響を与えます。

違法な残業を防ぐためには、労働時間の適切な管理が不可欠です。定期的なチェックや労働環境の改善を通じて、社員の負担を軽減することが求められます。

効果的なコミュニケーションとフィードバック制度を導入することで、社員が安心して働ける環境を整えることが重要です。違法な残業を見過ごさないことが、組織全体の健康と活力を保つ基盤となります。

従業員満足度を無視することで、組織崩壊のリスクが大幅に増加します。従業員の満足度が低いと、モチベーションが低下し、生産性やチームワークに悪影響を及ぼすからです。また、従業員が離職しやすくなり、新たな人材の獲得や教育に多大なコストがかかることになります。

従業員満足度を向上させることで、組織崩壊を未然に防ぐことが可能です。従業員の声を積極的に聞き、適切なフィードバックや昇進の機会を提供することが重要です。

また、労働環境の改善や公正な評価制度の整備も欠かせません。これらの取り組みを通じて、従業員のエンゲージメントを高めることで、組織の強化が図れます。

組織崩壊の原因の一つとして、人事評価の仕組みがないことがあります。明確な評価制度がないと、従業員が自分の努力や成果が正当に評価されていないと感じるため、モチベーションが低下します。また、それが不公平感を生む原因にもなります。

明確で公平な人事評価制度を整えることで、従業員のモチベーションと満足度を向上させ、組織の安定を図ることが重要です。

評価制度を導入する際には、従業員の意見を取り入れることが重要です。これにより、制度が現場の実情に即したものとなり、従業員自らが納得感を持って働ける環境づくりが可能になります。従業員満足度の向上は、結果的に組織全体のパフォーマンスを向上させることにつながります。

組織が崩壊の危機に瀕した際、立て直しのためには戦略的なアプローチが不可欠です。以下では、組織の立て直しに効果的な4つの戦略を解説します。

これから紹介する4つの戦略は、組織の健全化と持続的な発展を目指すために必要な要素です。具体的なアクションプランを通じて、組織の立て直しを進めていきましょう。

人事評価制度を整備することが重要です。明確な評価基準がないと、社員のモチベーションが下がり、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすからです。そのため、フェアで透明性のある評価制度が必要です。

例えば、評価基準が曖昧であると、担当者によって評価が異なり、不公平感が生まれます。また、正確な評価ができないために、優秀な社員が見過ごされてしまう可能性もあります。

したがって、公平で透明性のある人事評価制度を整備することで、組織全体のモチベーションを高めることができます。

面談やコミュニケーションの活性化は、組織内の信頼関係を強化し、業務効率を向上させるために非常に重要です。

定期的な面談やオープンなコミュニケーションを通じて、従業員の意見や不安を早期に把握し、迅速に問題解決に繋げられるからです。リーダーと従業員との信頼関係が強まることで、組織全体の連帯感や帰属意識も向上し、結果的に組織力を高めることができます。

例えば、月に一度の個別面談を実施することで、従業員が日々感じている課題や改善点を具体的にヒアリングすることが可能です。

信頼関係を再構築することは、組織崩壊を防ぐための重要な要素です。信頼関係が欠如すると、内部のコミュニケーションが疎かになり、従業員のモチベーションやパフォーマンスが低下するためです。結果として、業績悪化や離職率の増加を招きます。

また、リーダーが率先してフィードバックを求めることで、オープンな企業文化を育むことも有効です。リーダーが自身の考えや計画について透明性を持ち、積極的に共有することで、従業員は方向性に対する理解と納得感を持つことができ、信頼関係が深まります。

責任者を育てる環境づくりは、組織の安定と長期的な成功に不可欠です。組織の成長と維持には、リーダーシップを発揮できる責任者が必要です。

いかに優れた戦略やビジョンがあっても、それを実行に移すリーダーがいなければ、組織は混乱しやすくなります。これが、責任者をしっかりと育成しないと組織が崩壊する一因です。

研修や制度は、責任者の能力だけでなく、彼らのモチベーションや帰属意識を高める効果もあります。リーダーが成長すれば、その影響は組織全体に波及し、従業員の士気向上や業務効率の改善にもつながります。

優秀層の離職や引き抜き、定着率の低下、愚痴・不満の蔓延、責任者不在で意思決定が滞る、業績指標の鈍化(納期遅延・クレーム増など)が代表例です。新人教育が終わらない状態が続く、慢性的な人手不足で現場が回らない、といった兆しも要注意です。

上意下達のみで部下の意見が拾われない風土、コンプライアンス管理の不徹底、違法・常態化した残業、従業員満足度を軽視した運用、明確で公平な人事評価がないことが中核原因です。いずれも士気低下と生産性悪化を通じて離職と業績悪化を加速させます。

現状の可視化(離職・定着・残業・クレーム・納期などのKPI)と、現場の声の収集を同時に着手します。短期は業務過負荷の解消と責任者の明確化、中期は評価制度整備と人員配置見直し、長期は人材育成と文化再構築へと段階的に進めます。

月1回の1on1と四半期ごとのサーベイを基本線に、現場課題は週次・日次の短時間スタンドアップで解消します。面談は「傾聴→合意目標→支援リソース→フォロー」の型を統一し、上層・現場の双方向性を担保します。

職務・スキル基準と賃金テーブルが可視化され、公平性と納得感が向上します。昇給・昇格・教育が一貫運用となり、離職抑制・生産性向上・責任者育成が回り始めます。評価結果を面談と育成計画に直結させると、立て直し効果が最大化します。

組織崩壊を防ぐためには、従業員満足度に焦点を当てることが不可欠です。従業員が満足して働ける環境を整えることで、離職率を低下させ、組織全体の活力を維持することができます。

これは単なる福利厚生の改善だけでなく、メンバー間のコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を築くことも含まれます。

現在の組織の状態を見直し、従業員の満足度を高めるための具体的な改善策を導入しましょう。定期的なフィードバックや面談を実施し、スタッフの意見を積極的に取り入れることが重要です。

最終的には従業員一人ひとりが会社の成長に貢献し、自分自身も成長できると実感できる職場環境を提供することが目指すべきゴールです。

従業員満足度を高めるための施策は多岐にわたりますが、重要なのは一貫性と持続可能性です。単発の取り組みではなく、長期的な視野で継続的に改善活動を行うことで、組織の活力を維持し、崩壊を未然に防ぐことが可能となります。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「アルバイトのモチベーションが上がらない…」「なかなか人が定着しない…」

飲食店を経営する上で、アルバイトの人材問題は常に付きまとう悩みの種です。特に、人材不足が深刻化する昨今では、アルバイトの採用・育成は、お店の業績を左右する重要な経営課題と言えるでしょう。

そこで今回は、飲食店におけるアルバイトの人事評価に焦点を当て、業務効率化や従業員満足度向上を実現する評価シートの作り方から、評価項目例、無料テンプレートまでご紹介します。

「人事評価シート?そんな大層なもの必要ないよ…」「忙しくて作る時間がない…」

そう思われた方もいるのではないでしょうか。しかし、アルバイトだからといって、人事評価を軽視することは大変危険です。

人事評価シートがない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

問題点詳細不公平な評価評価基準が曖昧なため、評価する側の主観に左右され、不公平な評価が行われてしまう可能性があります。

従業員のモチベーション低下自分の努力が評価されているのか、どのように成長すれば良いのかが分からず、従業員のモチベーションが低下する可能性があります。

人材育成の停滞従業員の強みや弱みが明確にならず、効果的な人材育成が行えない可能性があります。離職率の増加評価に対する不満や将来への不安から、従業員の離職率が増加する可能性があります。

これらの問題は、お店の業績悪化や、従業員とのトラブルに繋がってしまう可能性もあります。

飲食店において、アルバイトはお店の顔として、お客様にサービスを提供する重要な役割を担っています。お店の第一印象を決め、顧客満足度を左右する重要なポジションとも言えるでしょう。

また、慢性的な人手不足が叫ばれる中、アルバイトの定着率を高めることは、安定した店舗運営に欠かせません。

従業員が長く働き続けたいと思えるような環境を作るためには、適切な評価制度と、それに基づいたフィードバックが重要になります。

人事評価シートを導入することで、飲食店経営には多くのメリットがあります。主なメリットを以下にまとめました。

人事評価シートを導入することで、アルバイトは自身の努力が評価されていることを実感でき、モチベーションの維持、向上に繋がります。

「評価=給与に反映される」という単純なものではなく、頑張りを評価してくれるという事実が、従業員にとって働きがいのある環境になるでしょう。

人事評価シートを用いることで、従業員一人ひとりの強みや弱みを客観的に把握することができます。また、従業員は目標が明確化し、次のスキルアップを具体的に目指すことが可能になります。その結果に基づいた適切な指導や教育を行うことで、従業員のスキルアップを促進し、更なるモチベーション向上に繋がるでしょう。

人事評価シートを通じて、従業員との定期的なコミュニケーションの機会を設けることができます。評価面談などを通して、従業員の悩みや不安を早期に把握し、適切なアドバイスやサポートを行うことで、離職防止に繋げることが可能になります。

人事評価シートを導入することで、評価基準が明確化され、評価者によって評価がぶれることなく、公平性の高い評価制度を構築することができます。また、評価項目が明確になることで、従業員は自身の強みや弱みを客観的に認識できるようになり、自己成長を促進することができます。

人事評価シートの作り方を、項目別に詳しく解説します。

飲食店アルバイトの人事評価シートを作る上で、最も重要なのが評価項目です。適切な評価項目を設定することで、従業員の成長を促し、お店全体のサービスレベル向上に繋がる評価制度を構築することができます。

評価項目を設定する前に、まずは飲食店アルバイトにどのような能力が求められるのかを明確にしましょう。飲食店の種類や規模、職種によっても異なりますが、一般的には以下のような能力が求められます。

上記を踏まえ、それぞれの能力を測るための具体的な評価項目を設定します。評価項目は、できるだけ具体的で、かつ、測定可能なものにすることが重要です。「あいさつがきちんとできる」「お客様を待たせないようにする」「チームワークを大切にできる」など、行動レベルで判断できる項目を設定することで、評価の精度を高めることができます。

評価項目が決まったら、次に、それぞれの項目に対する評価基準を設定します。評価基準が曖昧だと、評価者によって評価がバラバラになってしまう可能性があります。評価基準は、具体的で分かりやすく、かつ、誰が見ても納得できるものでなければなりません。

飲食店は「人」と「人」とのコミュニケーションが重要な要素となるため、高いコミュニケーション能力が求められます。そのため、スキルだけでなく、仕事に対する姿勢や態度など、従業員がどのように仕事に取り組むか、職場での行動や態度を含む概念の「スタンス」項目も設定する必要があります。

例えば、「挨拶をしっかりしているか」「笑顔で接客しているか」「周囲と協力して業務に取り組んでいるか」といった評価項目を設定します。

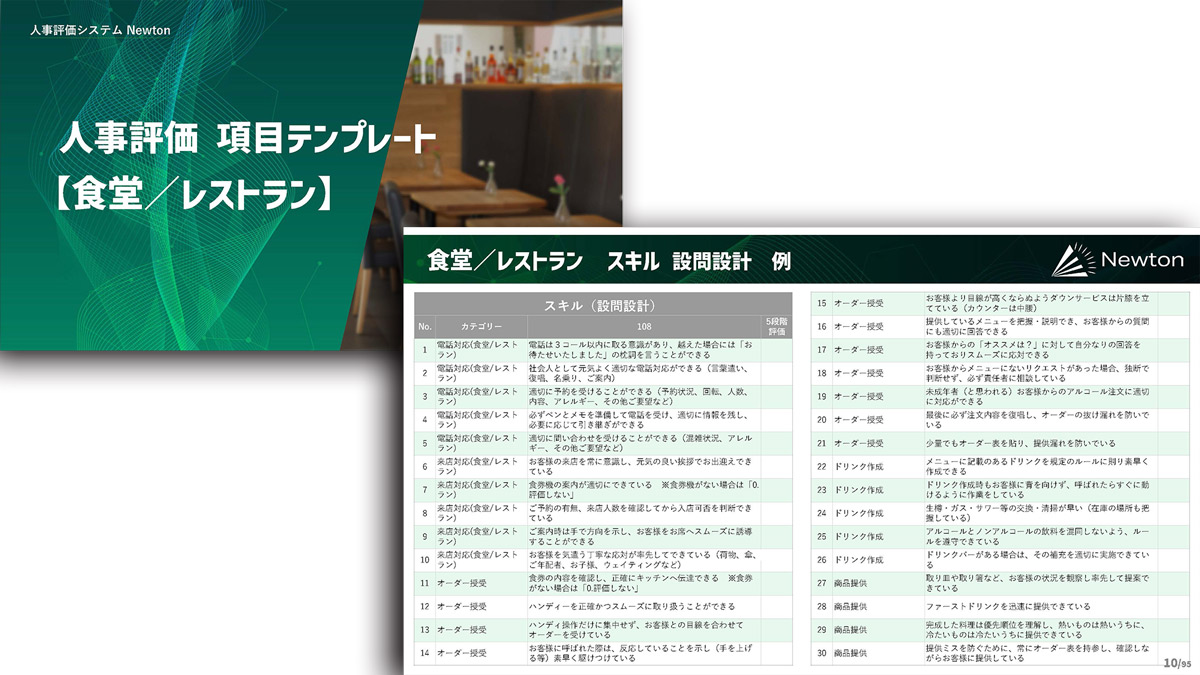

飲食店アルバイトの業務は多岐に渡るため、それぞれの業務内容に合わせた具体的なスキル項目を設定する必要があります。スキル項目は、経験や習熟度によってレベル分けすると、より客観的な評価がしやすいでしょう。

例えば、ホールスタッフであれば、「オーダーを取ることができる」「料理を運ぶことができる」「テーブルセッティングができる」といった評価項目を設定します。キッチンスタッフであれば、「簡単な調理補助ができる」「盛り付けができる」「食材の仕込みができる」といった評価項目を設定します。

目標管理制度(MBO)とは、従業員自身が具体的な目標を設定し、その達成度合いを評価する制度です。従業員のモチベーション向上や、人材育成に効果的と言われています。目標管理制度を取り入れる場合は、目標設定の仕方や、目標達成度合いの評価方法などを明確にしておく必要があります。

評価項目と評価基準が決まったら、実際に評価シートを作成します。Excelなどの表計算ソフトを使用すると、簡単に作成することができます。評価シートは、以下の項目を含むように作成すると良いでしょう。

業態別に「酒場・ビアホール・日本料理・料亭・中華料理・焼肉・ラーメン・そば・うどん・すし店・居酒屋・バー・お好み焼き・鉄板焼き・喫茶店・カフェ・たこ焼き・デリ・惣菜など」ご用意しております。

評価が完了したら、その結果を従業員にフィードバックします。フィードバックは、単に評価を伝えるだけでなく、従業員の成長を促すための重要なコミュニケーションの機会です。フィードバックを行う際には、以下の点に注意しましょう。

人事評価の結果は、昇給や賞与などの賃金に反映させることで、従業員のモチベーション向上に繋がるでしょう。ただし、評価結果をそのまま賃金に反映させるのではなく、会社の業績や人事制度などを考慮して、適切な方法で反映させることが重要です。

など、人事評価項目の一例をご紹介しました。テンプレートをダウンロードしていただき、自店舗にあった人事評価シートを作成してみてください。

評価の公平性を担保し、基準とフィードバックを可視化することで、モチベーション向上・定着率改善・育成の加速を狙うためです。主観評価や場当たり的な指導を防ぎ、店舗のサービス水準を安定させます。

店舗規模や在籍年数により異なりますが、目安は3か月に1回または半年に1回です。長すぎる間隔は動機づけ低下、短すぎる間隔は運用負担増につながるため、面談とミニレビューを組み合わせて運用します。

接客・業務処理・協調性・責任感・清潔感・スキル(ホール/厨房)を軸に、行動で判定できる項目に落とし込みます。例:あいさつ・言葉遣い、提供スピード、ハンディ操作の正確性、衛生管理、クレーム初動など。

評価基準をレベル定義(例:できない/指示下でできる/自立してできる/指導できる)で明文化し、評価者トレーニングと複数名レビューを実施します。MBO(目標管理)を併用し、結果と行動の双方で評価します。

面談で根拠と具体例を示し、強み・改善点・次期目標・支援策を合意します。賃金反映は店舗の業績と制度ルールに沿って行い、評価→育成→配置→処遇のサイクルに接続すると定着と売上に波及します。

今回は、飲食店における人事評価の重要性や、人事評価シートの作り方、活用方法などを解説してきました。人事評価シートは、貴重な人材の従業員のモチベーション向上や人材育成、離職率の低下などに繋がる効果が期待できます。

本記事で紹介した無料テンプレートを参考に、ぜひ人事評価シートを作成し、貴店でも活用してみてください。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

黒字経営に成功している飲食店経営者は様々な施策を行動力をもって実施しています。飲食店業界は競争が激しく、経営が難しいとされ、多くの店舗が開業して短期間で閉店してしまいます。しかし、一部の店舗は安定的に黒字経営を維持しています。

本記事では、黒字化に成功している飲食店経営者が行っている具体的な施策や戦略について詳しく紹介します。これにより、あなたの飲食店経営の成功率を高める手助けをします。

飲食店経営の成功には、市場分析と立地、そして顧客ニーズの選定が不可欠です。適切な市場分析に基づいて、立地条件を選び、顧客のニーズに応えることで、経営の安定と成長を実現することができます。

市場分析と立地・ニーズ選定は、飲食店経営を成功させるための最初のステップです。このステップでは、ターゲット顧客の設定と競合分析、市場調査と立地条件の確認を行います。これらのプロセスを通じて、他の飲食店との差別化を図り、顧客満足度を向上させることが目指されます。

ターゲット顧客の設定は、飲食店経営の成功において極めて重要です。顧客層を明確にすることで、マーケティング戦略や商品の開発方向が定まり、効果的なアプローチが可能になります。例えば、若者をターゲットにする場合、InstagramやTwitterなどのSNSを活用したキャンペーンが効果的です。このようにトレンドに沿ったメニューを提供し、価格設定にも工夫を凝らすことで、消費者の関心を引く戦略が展開できます。

一方で、競合分析も並行して行う必要があります。競合他社の強みや弱みを理解することで、自店舗の差別化ポイントがクリアになります。隣接する飲食店が提供していない独自のメニューやサービスを提供することで、顧客を引きつけることができます。例えば、地元の食材を使用した限定メニューや特別なドリンクメニューを考案することで、他店との差別化が図れます。

このように、ターゲット顧客を明確にし、競合分析を実施することは、飲食店の経営において効果的なマーケティングと差別化を可能にします。顧客のニーズを常に意識し、競合他社との差異を打ち出すことで、より魅力的な店舗運営ができるでしょう。

市場調査と立地条件の確認は飲食店経営の成功に不可欠です。適切な市場調査と好立地の選定は、顧客層のターゲティングを的確に行い、集客効果を最大化するためです。

例えば、オフィス街の店舗はランチタイムに多くのビジネスパーソンを引きつけ、繁華街の店舗は夜間の集客が見込めます。また、市場調査により、競合状況を把握し、自店舗の優位性を見つけることができるため、店舗運営において競争力を持つことが可能になります。

飲食店経営の成功には、店舗のコンセプトとメニュー開発が欠かせません。これらは店の特徴を際立たせ、顧客の記憶に残すための重要な要素です。本節では、ユニークなコンセプトとミートトレンド、価格設定戦略について探ります。

店舗のコンセプトとメニュー開発は、飲食店のアイデンティティを形成し、ターゲット顧客の心を掴むために必要不可欠な要素です。ここでは、それらについて具体的な方法を解説します。

飲食店ビジネスにおいて、ユニークなコンセプトを持つことが重要です。強力なコンセプトは、競合店からの差別化を図り、顧客に対して記憶に残るインパクトを与えるからです。

例えば、地域の特産品を活用したメニューや、特定のテーマにこだわった店内装飾などが挙げられます。また、料理の提供方法やサービススタイルを独自に工夫することで、他店にはない特別な体験を提供することができます。このような独自性が、顧客の興味関心を引き、リピーターの獲得に繋がります。

他店にはないユニークなコンセプトを持つことで、顧客の関心を引き、リピーターの獲得につなげましょう。

トレンドを捉えたメニューやサービスの提供は、飲食店が売上を増やす重要な鍵となります。消費者は常に新しい体験や旬のアイテムに興味を持ち、そこで価値を感じるため、トレンドに合わせた提供が非常に重要です。

また、適切な価格設定も顧客満足度と利益を左右する重要な要素です。価格設定が高すぎると顧客が離れる一方で、低すぎると十分な利益が出ません。そのため、顧客の購買意欲と店の利益を両立する適切なバランスが求められます。

例えば、地元のライバル店と価格を比較し、市場の需要に見合った価格設定を行ったことで、客足が増えた事例があります。競合店の価格動向や市場の平均価格をリサーチし、自店の特徴やサービスクオリティを考慮した上での価格設定が求められます。適切な価格設定により、顧客満足度を高めつつ、利益を確保することができるのです。

このように、トレンドを捉えたメニュー開発と適切な価格設定によって、飲食店の売上向上と顧客満足度の向上を実現することが可能です。最新の市場動向を常にフォローし、顧客のニーズに応じたサービスを提供する姿勢が、成功する飲食店経営の鍵となります。

飲食店経営の成功において、売上原価管理と在庫管理は非常に重要な要素です。これらの管理が適切に行われていないと、コストが膨らみ、利益が削られる危険性があります。

売上原価を管理することは、店舗の利益率を高めるための第一歩です。さらに、在庫を適切に管理することで無駄なコストを抑えることができます。これから、具体的なテクニックとその利点について詳しく解説します。

粗利ミックスとは、複数のメニューや商品カテゴリの利益率を組み合わせて、全体の利益率を最適化する手法です。飲食店経営において、各メニューや商品カテゴリの利益率は異なります。そのため全体の利益率を高めるためには、粗利ミックスの概念が非常に重要です。

例えば、メインディッシュの利益率が低い場合でも、利益率が高い飲み物やデザートを注文してもらうことで、全体の利益率を向上させることができます。これにより、例えば、顧客が次回もリピート来店する動機を作りながらも、経営の安定を図ることが可能となります。

粗利ミックスを理解し、適切に適用することで飲食店の総合的な利益率を向上させるためには、こまめなメニューの見直しと緻密なデータ分析が不可欠です。経営者はこの概念を念頭に置き、戦略的にメニューを設計し、スタッフとも連携してその実行を徹底することが大切です。

理論原価をシステムに任せることで、正確な原価管理が可能となります。手作業での原価管理は人為的ミスが発生しやすく、管理が複雑になります。システム化することで、リアルタイムで正確なデータを取得しやすくなります。

例えばPOSシステムを導入することで、商品ごとの原価を自動で計算し、特定のメニューが利益をどの程度生んでいるかを簡単に確認できるようになります。これにより、経営者は利益率の低いメニューを特定し、改善策を講じることができます。

また、理論原価をシステムに任せることで、経営者は他の重要な業務に集中することができます。例えば新メニューの開発やスタッフの教育、マーケティング戦略の立案など、顧客満足度や集客を向上させる活動に時間を割くことができます。

これらのシステムの導入は、効率的な経営を支える大きな武器となり、結果的に飲食店の黒字化や成長に寄与します。したがって、理論原価管理をシステムに任せることは、現代の飲食店経営において不可欠な施策と言えるでしょう。

在庫管理はシステムに任せることで、効率化と正確性が向上します。例えば、クラウドベースの在庫管理システムを使用すると、リアルタイムで在庫状況を把握できるため、無駄な発注や在庫切れを防ぐことができます。

システムを利用することで、在庫管理の効率と正確性が大幅に向上し、経営全体の効率性が高まります。使用されるシステムは、商品カテゴリーや売れ行きのトレンドに基づいて自動的に在庫を調整することができ、リアルタイムのデータを反映するため、在庫の過不足といった問題が軽減されます。また、システムは定期的な在庫チェックや棚卸し作業を簡単にし、従業員が料理やサービスに集中できる環境を整えます。

さらに、在庫管理システムを活用することで、食品ロスの削減や原価管理の精度も向上します。特に飲食業界では食品ロスが大きな課題となっていますが、システムが適切な在庫量を維持することで、新鮮な食材を常に使用することができ、結果として顧客満足度の向上にもつながります。システムが在庫データと売上データを連動させて分析することで、より正確な原価計算が可能となり、経営戦略の見直しやコスト削減にも役立ちます。

飲食店経営において、人件費管理と人事評価管理は非常に重要な要素です。これらの管理を適切に行うことで、効率的な運営と従業員のモチベーション向上を図ることができます。

まずは、効果的な人材募集と教育マニュアルの整備が必要です。その次に、勤怠管理や人事評価は最新のシステムを活用することで、管理の効率化を図りましょう。システムを導入することで、業務負担が軽減され、より重要な経営戦略に注力できるようになります。

人材募集と教育マニュアルの整備は飲食店の成功にとって非常に重要です。適切な人材を採用し、確実に教育することで、顧客満足度が向上し、運営効率が高まるからです。人材募集においては、求人広告の内容や募集要件の明確化が必要です。例えば、明るく元気な接客ができる人材や、調理経験のあるスタッフなど、店舗のニーズに合わせた具体的な条件を示すことが重要です。

教育マニュアルの整備は、新入社員だけでなく、既存のスタッフにも重要です。とりわけ、新入社員研修プログラムは、業務の基本から接客の仕方までを徹底的に教育することで、新しいスタッフでも即戦力として働けるようになります。例えば、有名なチェーン店では、詳細なマニュアルと定期的な研修を通じて、スタッフを教育しています。これにより、サービスの質が一定に保たれ、顧客満足度の向上が期待できます。

勤怠管理をシステムに任せることで、効率的な管理が可能になります。

例えば、タイムカードの打刻データがシステムにより自動的に集計されることで、給与計算が迅速に行えるようになります。また、シフト管理がオンラインで行えるため、スタッフ間のシフト調整もスムーズになります。これにより、スタッフの勤務時間や出欠状況をリアルタイムで把握でき、急なシフト変更にも対応しやすくなります。

勤怠管理のシステム化は効率性と正確性を高め、経営者や従業員の負担を軽減します。従業員は自分の働いた時間を確認しやすくなり、経営者は労働時間や休暇の管理がストレスなく行えます。これにより、従業員の満足度を高め、労働環境の改善にもつながります。

システムを導入することで、コスト削減や業務効率化が期待でき、結果として売上や利益の向上にも寄与します。このように、勤怠管理をシステムに任せることは、飲食店経営の成功に不可欠な要素と言えるでしょう。

適正なシフト管理や勤怠管理、自動給与集計ができるシステムはこちら➤

人事評価をシステムに任せることで、評価の公平性と効率性が向上します。人間が行う評価には主観が入りやすく、評価の一貫性を維持するのは難しいためです。また、システムを利用することで客観的なデータに基づいた評価が可能となります。

例えば、社員のパフォーマンスデータや目標達成度をリアルタイムで記録・分析できる人事評価システムを活用することで、社員一人一人の貢献度を正確に評価できます。これにより、評価に対する従業員の不満を減らし、透明性を高めることができます。

さらに、システムを利用することで従業員のモチベーション向上と企業全体のパフォーマンスの改善が期待できます。より公平で正確な評価が行われることで、従業員は自分の努力が正当に認められていると感じ、業務への意欲が増す傾向があります。これにより、職場全体の士気が向上し、結果として企業全体の生産性や利益率の向上にもつながります。

このように、人事評価をシステムに任せることは、企業運営において非常に効果的であり、持続可能な成長を実現するための重要な要素となります。技術の進歩を最大限に活用し、効率的かつ公平な人事評価を実現することが、現代の企業経営には欠かせません。

現代の飲食店経営において、インターネットの力を活用した集客戦略と口コミ管理は欠かせない存在となっています。オンラインでの評判が店舗の成功を左右する時代、WEB集客戦略と口コミ管理の重要性を解説します。

WEB集客戦略では、まず店舗の知名度を高めるためにグーグルビジネスプロフィールやSNSの活用が重要です。これにより、地域の潜在顧客にリーチできるだけでなく、予約や訪問の決定に影響を与えることができます。また、ユーザーの口コミは新規顧客を引き寄せる大きな要因となるため、積極的に良い口コミを増やす施策が求められます。

グーグルビジネスプロフィールとSNSの積極的な管理・活用が重要です。顧客が飲食店を探す際の主要な情報源となるため、これらのプラットフォームで情報を正確に伝えることが集客に直結します。例えば、グーグルビジネスプロフィールでは、営業時間や住所、メニューの詳細を更新しておくことで、ユーザーが簡単に店の情報を得られます。

SNSでは定期的にキャンペーン情報や写真を投稿し、フォロワーとのエンゲージメントを高めることができます。グーグルビジネスプロフィールとSNSの管理を徹底し、効果的な情報発信を行いましょう。

口コミは飲食店の集客に大きな影響を与えます。実際に利用した顧客の声は新規顧客にとって非常に信頼性が高く、有効な情報源だからです。

例えば、レビューサイトやSNSで多くの高評価を得ている店は、それだけで多くの新規顧客を引き寄せます。さらに、そのような口コミは顧客間で自然に広まりやすいです。ポジティブな口コミが広がることで、飲食店の認知度と人気が高まり、結果として売上向上に繋がります。

飲食店経営において、予実管理と利益管理は非常に重要です。これを正確に行うことで、経営の透明性を高め、無駄を省いて利益を最大化することが可能です。

予算管理、収支計画と利益率向上、無駄な経費の削減と効率化、予実管理はシステムに任せるといった具体的な施策について解説していきます。

予算管理と収支計画を徹底することで、飲食店の利益率を向上させることができます。予算管理を適切に行うことで、無駄な支出を抑え、収益性の高い経営が可能になります。また、収支計画を詳細に作成することで、収入と支出のバランスを取りやすくなります。

具体的には、月ごとに仕入れコスト、固定費、可変費などを詳細に予算化し、その計画に基づいて実際の支出を管理することで、コストの無駄を最小限に抑えることができます。また、収入予測を基にして、売上高や利益率の目標を設定することで、目標達成に向けた具体的なアクションを取ることができます。

こうした予算管理と収支計画の徹底は、飲食店の経営において非常に大事なステップです。管理システムや専門家のアドバイスを活用しながら、計画的に実施することで、長期的に安定して黒字を維持することが可能となります。飲食店経営者として、これらのポイントを念頭に置き、日々の業務を進めていくことが、経営の成功を導く鍵となるでしょう。

飲食店経営では無駄な経費を削減し、効率化を図ることが重要です。特に昨今の経済情勢では、経費がかさんでしまうと利益が圧迫され、経営が苦しくなるためです。無駄を排除し、効率的に経営することで収益性が向上し、競争力の強化につながります。

例えば、食材の仕入れを見直すことで無駄な食品ロスを減らすことができます。適切な仕入れ管理を行えば、廃棄する食材の量を最小限に抑えることができ、結果としてコストを抑えることが可能です。また、エネルギー消費を最小限に抑えるための節電対策も有効です。高効率な厨房機器の導入や、営業時間外の電気機器のオフタイマー設定など、細かいところからも大きな成果が期待できます。

さらに、シフト管理や調理工程の見直しも大いに効果的です。適切な人員配置と効率的な作業フローを確立することで、無駄な人件費を抑えつつ、スタッフの生産性を最大化することができます。シフト管理や勤怠管理をシステム化し、自動化することで、時間と労力を節約し、経営の効率を上げることができます。

このように、無駄な経費を削減し、効率化を図ることで、競争力のある飲食店経営が可能となります。システムやテクノロジーを活用し、無駄を省いて効率的な運営を目指すことが、現代の飲食店経営において非常に重要です。

予実管理をシステムに任せることで効率的な経営が可能になります。システムを導入することで、正確かつ迅速な管理ができるため、時間とコストの削減にもつながります。

例えば、収支計画や予算管理をエクセルや手書きで行っている場合、データ入力や計算ミスが発生しやすくなります。システムを使用することで、入力データの自動更新やリアルタイムでの予実比較が可能になり、正確なデータ管理が実現します。

さらに、システム導入は単なる時間とコストの削減だけでなく、正確なデータに基づいた経営判断を行う上でも有効です。リアルタイムでのデータ分析により、市場の変動や競合状況に即座に対応することが可能になり、より迅速で適切なアクションを取ることができるのです。

予実管理をシステムに任せることで、飲食店経営者は業務の効率化を追求しながら、戦略的な視点からビジネスを運営することができます。これにより、店舗の黒字化や持続的な成長を実現するための強力な基盤を築くことができるのです。

市場分析と立地・ニーズ選定です。ターゲット顧客を明確にし、競合の強み・弱みを把握したうえで、来店動線と時間帯需要が合う場所を選ぶことで、集客効率と収益性の土台が整います。

地域性や食材の強みを活かしたユニークなコンセプトを定義し、トレンドを捉えたメニューと適正な価格設定を組み合わせます。体験価値(提供方法・内装・サービススタイル)まで設計すると記憶に残り、リピートにつながります。

粗利ミックスを設計し、利益率の高い商品と主力商品の組み合わせで全体粗利を最適化します。理論原価計算や在庫把握はシステムに任せ、リアルタイムで廃棄・過不足を可視化して食品ロスと仕入れの無駄を減らします。

募集要件と教育マニュアルを整備し、勤怠・シフトは自動集計できる仕組みを導入します。評価は行動基準と目標管理を明文化し、システムで公平性と一貫性を担保して面談の質を高めると、定着と生産性が向上します。

グーグルビジネスプロフィールとSNSを最新情報・魅力的な写真で継続更新し、予約・導線をわかりやすく整えます。来店後はレビュー依頼と返信運用を徹底し、ポジティブな体験談を増やして指名来店と新規獲得を促進します。

利益体質の飲食店は、市場分析から予実管理まで、様々な分野でシステムを活用して効率化しています。これにより、コスト削減と運営の最適化を実現し、持続可能な成長を果たしています。

市場分析と立地選定では、データを駆使した調査が重要であり、ターゲット顧客の設定や競合分析でもシステムの利便性が光ります。店舗コンセプトやメニュー開発にもテクノロジーが役立ち、独自性を持ったメニュー作りを支援します。

売上原価管理と在庫管理では、システムがより精緻な原価追跡を可能にし、在庫の最適化を図ります。粗利ミックスの管理や理論原価の計算も、システムに任せることで効率的に行うことができます。人件費管理と人事評価管理についても、人材募集、教育、勤怠管理、人事評価をシステムで一元管理することで、経営の安定化に寄与します。

WEB集客戦略と口コミ管理では、グーグルビジネスプロフィールやSNSを活用し、オンライン上での存在感を高めることができます。口コミの重要性もシステムで管理することで、発信力の向上が狙えます。予実管理と利益管理においては、予算管理や収支計画をシステムで一元管理し、無駄な経費の削減と効率化を実現します。

自店が現在どのシステムを活用していないかを見直し、効率化できる部分にシステムを導入することで、経営の改善や利益率の向上を目指しましょう。また、システムの導入を進める際は、自店のニーズに合わせたカスタマイズを行い、スタッフの教育やフォローアップを徹底して行うことが重要です。これによって、システムの効果を最大限に引き出し、利益体質の強化を図りましょう。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「飲食店を経営しているけど、なかなか思うように繁盛しない…」

そんな悩みを抱えている飲食店オーナーの方も多いのではないでしょうか?競争が激化する飲食業界で生き残り、繁盛店へと成長させるためには、確かな戦略とたゆまぬ努力が必要です。

この記事では、繁盛店に共通する成功の秘訣を、コンセプト設定から集客戦略、メニュー戦略、顧客満足度向上、そして進化への対応まで、多角的に徹底解説!小さな飲食店でも実践できる具体的な方法を、Q&A形式も交えながら分かりやすくお伝えします。この記事を読めば、あなたの飲食店も繁盛店への道を歩み始めることができるはずです。

多くの飲食店がひしめき合う現代において、長く繁盛を続けるお店には、共通した成功要因が存在します。単なる偶然ではなく、綿密な戦略と日々の努力の積み重ねが、繁盛店を支えているのです。本項では、成功する飲食店の5つの共通点を解説します。

繁盛店は、まず「どんな店でありたいか」という明確なコンセプトを持っています。単に「美味しい料理を提供する」だけでは不十分です。ターゲット層を明確に絞り込み、その層に響くコンセプト(例:家族連れ向けのアットホームなレストラン、一人暮らし向けの気軽な立ち飲み屋、健康志向のオーガニックカフェなど)を確立することで、メニュー構成、内装、接客、マーケティング戦略など、あらゆる要素を統一的に構築できます。コンセプトが曖昧だと、顧客層が定まらず、お店の個性も薄れてしまい、結果的に競争優位性を築きにくくなってしまいます。

| 明確なコンセプトの例 | ターゲット層 | メリット |

|---|---|---|

| こだわりの素材を使った本格イタリアン | 特別な日を祝うカップル、記念日ディナーを楽しむ家族 | 価格設定を高めに設定できる、リピーター獲得しやすい |

| 安くて早い回転寿司 | 家族連れ、学生、一人客 | 客単価は低めだが、回転率を高められる |

| ペット同伴OKのカフェ | ペットを飼っている人 | ニッチな市場をターゲットにできる |

顧客ニーズは常に変化します。繁盛店は、市場調査や顧客の声を積極的に収集し、メニューやサービスを柔軟に変化させることで、顧客の期待に応え続けています。単に流行を追いかけるだけでなく、自店のコンセプトを維持しつつ、顧客のフィードバックを反映することが重要です。例えば、季節限定メニューの導入、テイクアウトサービスの開始、デリバリーサービスとの連携などが挙げられます。

言うまでもなく、高品質な商品・サービスは繁盛店の必須条件です。食材の鮮度、調理技術、接客態度、お店の清潔さなど、あらゆる面で高いクオリティを維持することで、顧客満足度を高め、リピーターを獲得することができます。「美味しい」「居心地が良い」「また来たい」と思わせる体験を提供することが重要です。

いくら良い商品・サービスを提供していても、顧客が来店しなければ意味がありません。繁盛店は、SNSマーケティング、地域イベントへの参加、広告宣伝など、様々な集客・販促活動に積極的に取り組んでいます。ターゲット層に合わせた適切なチャネルを選択し、効果測定を行いながら改善を続けることが重要です。

従業員のモチベーションは、お店の雰囲気やサービスの質に大きく影響します。繁盛店は、従業員の教育・研修に力を入れるとともに、働きやすい環境づくりに努めています。従業員がやりがいを感じ、モチベーション高く働ける環境こそが、顧客満足度向上、ひいてはお店の繁盛に繋がるのです。

飲食店経営において、集客はまさに生命線。どれだけ素晴らしい料理やサービスを提供していても、お客様がいなければ意味がありません。本セクションでは、繁盛店が実践する効果的な集客戦略5選を、具体的な方法とともに解説します。

現代において、SNSは強力な集客ツールです。Instagram、Facebook、Twitter、TikTokなど、それぞれのプラットフォームの特徴を理解し、ターゲット層に合わせた戦略的な情報発信が重要です。高画質の写真や動画で料理の魅力を伝え、お店の雰囲気やこだわりを共有することで、潜在顧客への訴求力を高められます。

さらに、口コミ対策も不可欠です。良い口コミは集客に大きく貢献しますが、悪い口コミは致命的なダメージを与えかねません。迅速かつ丁寧な対応で、顧客満足度を高め、ポジティブな口コミを増やす努力をしましょう。口コミサイトへの対策も忘れずに。

| SNSプラットフォーム | 活用方法 | メリット |

|---|---|---|

| 高画質の写真・動画投稿、ストーリー機能活用、インフルエンサーマーケティング | 視覚的な訴求力が高い、若年層へのリーチ効果が高い | |

| イベント告知、キャンペーン情報発信、顧客とのコミュニケーション | 幅広い年齢層へのリーチが可能、ターゲティング広告が効果的 | |

| リアルタイムな情報発信、口コミ監視、キャンペーン告知 | 迅速な情報拡散、顧客との双方向コミュニケーション | |

| TikTok | 短尺動画による料理紹介、お店の雰囲気紹介、トレンドを取り入れたコンテンツ | 若い世代へのリーチ効果が高い、エンゲージメント率が高い |

地域住民との繋がりを深めることで、リピーター獲得や新規顧客獲得に繋げられます。地域イベントへの参加や、自店主催のイベント開催などを検討しましょう。例えば、地元の祭りへの出店、ワークショップの実施、地域住民限定のキャンペーンなど、地域に貢献しながら集客を促進できます。

地域密着型のイベント企画は、顧客との信頼関係構築にも繋がるため、長期的な視点での顧客育成にも有効です。

オンライン予約システムを導入することで、顧客の利便性を向上させ、予約率の向上に繋がります。電話予約と比較して、24時間いつでも予約を受け付けることができ、顧客の予約忘れを防ぐ効果も期待できます。また、予約管理システムと連携することで、効率的な運営にも貢献します。

様々なオンライン予約システムが提供されているため、自店の規模やニーズに最適なシステムを選びましょう。導入にあたっては、予約システムの機能や料金、サポート体制などを比較検討することが重要です。

期間限定の割引や特典を提供するキャンペーンは、新規顧客の獲得や既存顧客のリピート促進に効果的です。例えば、オープン記念セール、季節限定メニューの割引、ポイントカードシステム導入、友達紹介キャンペーンなど、様々なキャンペーンを企画・実施しましょう。キャンペーンの効果を測定し、改善を繰り返すことで、より効果的な集客を実現できます。

キャンペーンの内容は、ターゲット層やお店のコンセプト、季節感などを考慮して、魅力的で分かりやすいものにすることが重要です。

他のお店や企業とのコラボレーションは、新たな顧客層へのリーチや、ブランドイメージの向上に繋がります。例えば、近隣の飲食店との合同イベント、地域企業との商品コラボ、インフルエンサーとのコラボレーションなど、様々な可能性があります。互いの強みを活かすことで、相乗効果を生み出し、集客を促進できます。

コラボレーションのパートナー選びは慎重に行い、自店のブランドイメージやターゲット層に合致する企業を選ぶことが重要です。

飲食店の売上アップにおいて、メニュー戦略と価格設定は非常に重要な要素です。魅力的なメニューと適切な価格設定は、顧客の購買意欲を高め、リピート率向上にも繋がります。ここでは、繁盛店が実践するメニュー戦略と価格設定のポイントを解説します。

メニュー構成は、ターゲット顧客層を明確に把握することが出発点です。年齢層、性別、ライフスタイル、嗜好など、ターゲット層の特徴を分析し、彼らのニーズに最適化されたメニューを設計する必要があります。例えば、若い世代をターゲットとする場合は、トレンドを取り入れたインスタ映えするメニューや、健康志向のメニューが効果的です。一方、高齢者層をターゲットとする場合は、食べやすさや健康面に配慮したメニューが求められます。

| ターゲット層 | メニュー構成例 | 価格帯 |

|---|---|---|

| 若い世代(20代〜30代) | インスタ映えするメニュー、トレンドを取り入れたメニュー、健康志向メニュー、シェアしやすいメニュー | 1,000円〜1,500円 |

| ファミリー層 | 子供向けメニュー、大人向けメニュー、セットメニュー、ボリュームのあるメニュー | 1,500円〜2,500円 |

| 高齢者層 | 食べやすいメニュー、健康に配慮したメニュー、少量メニュー、和食中心のメニュー | 1,000円〜1,800円 |

| ビジネスパーソン | ランチセット、テイクアウトメニュー、手軽に食べられるメニュー | 1,000円〜1,500円 |

上記はあくまで例であり、お店のコンセプトや立地、競合店状況などを考慮して、最適なメニュー構成を検討する必要があります。

価格設定は、原価、競合店価格、ターゲット層の購買力などを考慮して決定する必要があります。単純に原価に利益率を上乗せするだけでなく、顧客にとっての価値や、競合店との差別化を意識した価格設定が重要です。例えば、高品質な食材を使用している場合は、高価格帯でも顧客は納得するでしょう。一方、価格競争が激しい地域では、適正価格を設定する必要があります。

また、価格帯を複数設定することで、幅広い顧客層に対応することも可能です。例えば、ランチセットはリーズナブルな価格帯に設定し、ディナーメニューは高価格帯に設定するなど、顧客のニーズに合わせた価格設定を行うことが重要です。

さらに、利益率の高いメニューと低いメニューを組み合わせることで、全体としての利益を最大化することも可能です。利益率の高いメニューを目立つ場所に配置したり、セットメニューに組み込んだりするなどの工夫が効果的です。

季節限定メニューや特別メニューは、顧客の購買意欲を高める効果的な手段です。旬の食材を使ったメニューや、イベントに合わせたメニューを提供することで、顧客に新鮮さや特別感を提供し、リピート率向上に繋がります。季節限定メニューをSNSなどで積極的に発信することで、集客効果を高めることも可能です。

また、顧客のニーズを把握し、要望に応える特別メニューを提供することも重要です。例えば、アレルギー対応メニューや、ベジタリアンメニューなど、特定のニーズに対応したメニューを提供することで、顧客満足度を高めることができます。

メニュー開発においては、顧客のニーズを常に把握し、柔軟に対応していくことが重要です。定期的なメニュー見直しや、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れることで、売上アップに繋がるメニュー戦略を構築することができます。

飲食店の繁盛において、顧客満足度(CS)の向上は不可欠です。CSを高める上で最も重要な要素の一つが、接客です。お客様を笑顔にする接客の基本は、以下の3点に集約されます。

| ポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 笑顔と明るい挨拶 | 入店時、注文時、会計時など、あらゆる場面で笑顔と明るい挨拶を心がけましょう。声のトーンや言葉遣いにも気を配り、温かい雰囲気を演出することが大切です。 例えば、「いらっしゃいませ!」と元気に迎え入れ、「本日は何かお探しですか?」と声をかけるなど、積極的にコミュニケーションを取りましょう。 |

| 丁寧な言葉遣い | 敬語を適切に使用し、お客様を尊重する姿勢を示しましょう。「〜ください」ではなく「〜いただけますか」など、より丁寧な表現を心がけることで、お客様は好印象を持つでしょう。 また、お客様のお名前を覚えて呼びかけるなど、パーソナルな接客も効果的です。 |

| 迅速で正確なサービス | 注文をスムーズに受け付け、料理や飲み物を迅速に提供しましょう。料理の提供時間や、会計の待ち時間などを短縮することで、お客様の満足度を高めることができます。 また、注文内容を正確に確認し、間違いがないように注意することも重要です。 |

これらの基本を徹底することで、お客様に快適な時間と、また訪れたいと思わせるような印象を与えられます。

クレームは、顧客満足度を下げる大きな要因となります。しかし、適切な対応をすることで、かえって顧客との信頼関係を深める機会にもなります。クレーム対応のポイントは、以下の通りです。

| ポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 迅速な対応 | クレームが発生したら、すぐに対応することが重要です。お客様の話を遮らずに最後まで丁寧に聞き、共感する姿勢を示しましょう。 |

| 誠実な謝罪 | お客様の感情を理解し、心から謝罪しましょう。「申し訳ございませんでした」と、単に言葉を述べるだけでなく、その言葉に誠意を込めることが重要です。 |

| 解決策の提示 | お客様の要望を聞き、可能な範囲で解決策を提示しましょう。代替案を提示したり、割引やサービスを提供したりするなど、誠意ある対応を心がけましょう。 |

| 記録と改善 | クレームの内容を記録し、今後の改善に役立てましょう。同じクレームが繰り返されないよう、原因究明を行い、対策を講じる必要があります。 |

クレーム対応は、お店の信頼性を左右する重要な要素です。適切な対応を心がけ、お客様との良好な関係を築きましょう。

顧客満足度を高めるためには、基本的な接客に加えて、独自の工夫を取り入れることが重要です。以下に、いくつかの工夫を紹介します。

| 工夫 | 具体的な方法 |

|---|---|

| パーソナライズされたサービス | お客様の好みや要望を把握し、パーソナライズされたサービスを提供しましょう。例えば、常連客には、好みに合わせた料理を提案したり、特別なサービスを提供したりするなどです。 |

| おもてなしの心 | お客様を大切にする気持ち、おもてなしの心を常に持ち続けましょう。些細な気遣いでも、お客様は感動し、満足度を高めることに繋がります。例えば、温かいタオルや、季節に合わせた演出などです。 |

| フィードバックの活用 | お客様からのフィードバックを積極的に収集し、サービス向上に役立てましょう。アンケートや口コミサイトなどを活用し、お客様の声を聞き取ることで、より良いサービスを提供できます。 |

| 無料サービスの提供 | 無料のサービスを提供することで、顧客満足度を高めることができます。例えば、無料のWi-Fiを提供したり、誕生日には割引を提供したりするなどです。 |

これらの工夫を通じて、お客様に特別な体験を提供し、リピーターを増やし、繁盛店へと導きましょう。

リピーターを増やすためには、まず顧客との良好な関係を構築することが不可欠です。単なる取引相手ではなく、一人ひとりの顧客を理解し、信頼関係を築くことが重要です。そのためには、以下のような施策が有効です。

| 施策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 丁寧な接客 | 笑顔で挨拶をする、お客様の名前を覚える、ニーズを丁寧にヒアリングする、感謝の言葉を伝えるなど | 顧客満足度向上、信頼関係構築 |

| パーソナライズされたサービス | 顧客の好みを把握し、それに合わせた提案をする、誕生日や記念日には特別なサービスを提供するなど | 顧客の特別な存在感を高め、ロイヤルティ向上 |

| 積極的なコミュニケーション | 定期的なアンケートを実施する、SNSで積極的に交流する、顧客の声に耳を傾けるなど | 顧客の意見を反映し、サービス向上に繋げる |

| 特別なイベントへの招待 | 新メニュー試食会、感謝祭など、顧客限定のイベントを開催する | 特別な体験を提供することで、顧客との絆を深める |

これらの施策を通じて、顧客は「このお店は自分にとって特別な場所だ」と感じ、リピート意欲を高めるでしょう。

顧客にリピートしてもらうための効果的な方法として、特典やサービスの提供が挙げられます。単なる割引だけでなく、顧客のニーズに合わせた、特別な価値を提供することが重要です。

| 特典・サービス | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| ポイントカード | 来店回数や利用金額に応じてポイントを貯め、特典と交換できるシステム | リピート促進、顧客の購買行動促進 |

| 会員限定サービス | 会員限定メニュー、割引、イベントへの招待など | 特別な優待を提供することで、顧客のロイヤルティ向上 |

| 誕生日特典 | 誕生日当日に割引やプレゼントを提供する | 顧客への特別な配慮を示し、顧客満足度向上 |

| 次回利用券 | 次回利用時に割引が受けられるクーポン券を提供する | 次回の来店を促し、リピート率向上 |

| 特別なギフト | 一定金額以上の利用で、オリジナルグッズなどをプレゼントする | 顧客への感謝を示し、ブランドロイヤルティ向上 |

これらの特典・サービスは、顧客の購買意欲を高め、リピート率の向上に大きく貢献します。

顧客との継続的なコミュニケーションを図るために、DMやメールマガジンを活用しましょう。単なる宣伝ではなく、顧客にとって有益な情報を提供することが重要です。

| 情報発信方法 | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| DM | 新メニュー情報、季節限定メニュー情報、イベント情報、お得なクーポン情報など | ターゲット層への的確な情報提供、購買意欲向上 |

| メールマガジン | お店の最新情報、おすすめメニュー紹介、イベント告知、顧客限定のキャンペーン情報など | 継続的な顧客とのコミュニケーション、エンゲージメント向上 |

| 季節のご挨拶 | 季節に合わせたメッセージを送信することで、顧客との親近感を深める | 顧客との良好な関係構築、ブランドイメージ向上 |

| アンケート調査 | 顧客満足度調査を実施し、サービス向上に繋げる | 顧客の声を反映し、顧客満足度向上 |

これらの情報発信を通じて、顧客とのエンゲージメントを高め、リピート率向上に繋げましょう。

飲食業界は常に変化の激しい市場です。消費者の嗜好、食文化、技術革新など、様々な要素が影響し、トレンドは移り変わっていきます。繁盛店であり続けるためには、市場トレンドを的確に把握し、分析することが不可欠です。 具体的には、以下の点を意識しましょう。

| 分析項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 競合店の動向 | 競合店のメニュー、価格、サービス、集客方法などを調査し、強みや弱みを分析します。定期的な市場調査や、顧客アンケートの実施も有効です。 |

| 顧客ニーズの変化 | 年齢層、性別、職業など、顧客属性の変化を把握し、ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供する必要があります。顧客アンケートやSNSのモニタリングが有効です。 |

| 食文化・トレンドの変化 | 健康志向、SDGsへの関心の高まり、新たな調理技術の登場など、食文化やトレンドの変化を常に把握し、メニュー開発やサービス提供に反映させましょう。専門誌やウェブサイト、SNSなどを活用して情報収集を行いましょう。 |

| 経済状況 | 景気動向や物価変動を把握し、価格設定やメニュー構成に反映させる必要があります。経済指標や市場調査レポートなどを参考にしましょう。 |

これらの分析に基づき、自店の強みを活かしながら、顧客ニーズに合わせた柔軟な対応を行うことが重要です。市場調査の結果を踏まえ、定期的にメニューの見直しやサービスの改善を行い、常に進化を続ける姿勢が求められます。

顧客ニーズは時代とともに変化します。かつて人気だったメニューやサービスも、時代遅れになる可能性があります。顧客ニーズの変化を的確に捉え、柔軟に対応することが、繁盛店を維持するための重要な要素です。

| 変化への対応策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| メニューの刷新 | 季節限定メニューの導入、トレンドを取り入れた新メニューの開発、顧客からのフィードバックを元にメニュー改善を行うなど、定期的なメニューの見直しを行いましょう。 |

| サービスの向上 | 接客マナーの向上、顧客対応の改善、予約システムの導入、テイクアウトやデリバリーサービスの充実など、顧客満足度を高めるためのサービス向上に努めましょう。 |

| 価格設定の見直し | 原材料費の高騰や経済状況の変化に合わせて、価格設定の見直しを行う必要があります。値上げを行う際には、顧客への丁寧な説明が重要です。 |

| 顧客コミュニケーションの強化 | 顧客アンケートの実施、SNSを活用した情報発信、顧客との直接的なコミュニケーションなど、顧客との関係性を強化することで、ニーズの変化をいち早く把握できます。 |

顧客ニーズの変化に対応することで、顧客満足度を高め、リピーター獲得に繋げることができます。常に顧客目線に立ち、真摯に顧客の声に耳を傾ける姿勢が大切です。

近年、飲食業界においてもテクノロジーの進化は目覚ましく、新たな技術やサービスが次々と登場しています。これらの技術やサービスを積極的に導入することで、業務効率の向上、顧客満足度の向上、競争優位性の獲得に繋げることができます。

| 技術・サービス | 導入メリット |

|---|---|

| POSシステム | 売上管理、在庫管理、顧客管理などが効率化され、経営判断の精度向上に繋がります。 |

| オンライン予約システム | 顧客の利便性向上、予約管理の効率化、ノーショー対策に繋がります。 |

| テーブルオーダーシステム | 注文の迅速化、オーダーミスの減少、人件費削減に繋がります。 |

| キャッシュレス決済システム | 顧客の利便性向上、会計処理の効率化、現金管理の手間削減に繋がります。 |

| デリバリーサービス連携 | 顧客層の拡大、売上増加、空いている時間帯の売上確保に繋がります。 |

| AIを活用した顧客分析 | 顧客の嗜好や行動パターンを分析し、効果的なマーケティング戦略の立案に役立ちます。 |

新たな技術やサービスの導入は、初期投資が必要となる場合もありますが、長期的な視点で見た場合、大きなメリットをもたらします。導入効果を事前にしっかりと検証し、段階的に導入を進めることが重要です。

明確なコンセプトとターゲット設定です。誰に、どんな体験価値を提供する店なのかを定めると、メニュー・内装・接客・告知の意思決定が一貫し、選ばれる理由が明瞭になります。

SNSでの高頻度・高品質な発信と口コミ対応を土台に、地域密着イベントやオンライン予約の導入を組み合わせます。ターゲットに合うチャネルを選び、効果測定→改善を回すことがポイントです。

ターゲットに合わせた品揃えに加え、利益率の高低を織り交ぜて全体粗利を最適化します。価格は原価・競合・価値認識のバランスで決め、季節限定やセット化で購買を後押しします。

笑顔・丁寧な言葉遣い・迅速正確な提供が基本です。クレームは共感→誠実な謝罪→実行可能な解決策提示→記録と再発防止までを徹底し、信頼回復を図ります。

ポイントや会員特典、記念日施策、DM・メルマガでの有益情報発信で関係性を深めます。あわせてトレンドと顧客の声を定期分析し、メニュー刷新や予約・POSなどのシステム活用で進化を継続します。

本記事では、飲食店繁盛の秘訣として、5つの共通点と、効果的な集客戦略、メニュー戦略、接客サービス、顧客育成術、そして変化への対応について解説しました。 成功する飲食店は、いずれも「顧客中心主義」を徹底し、常に進化を続ける姿勢を持っていることが共通しています。

明確なコンセプトとターゲット設定、顧客ニーズに合わせた柔軟な戦略、高品質な商品・サービスの提供、効果的な集客・販促活動、そして従業員のモチベーション向上と人材育成。これらの要素は、相互に関連しあい、繁盛店を支える重要な柱となっています。 特に、SNS活用や地域密着型のイベント、オンライン予約システム導入といった集客戦略は、現代の消費者の行動を捉えた有効な手段と言えるでしょう。

さらに、魅力的なメニュー構成と価格設定、お客様を笑顔にする接客、クレーム対応、そしてリピーター育成のための施策は、顧客満足度を高め、売上アップ、ひいては繁盛店へと繋がる重要な要素です。 市場トレンドの把握、顧客ニーズの変化への対応、新たな技術やサービスの導入といった、継続的な進化への取り組みも欠かせません。

資金が少ない、人材不足、競合が多いといった課題を抱える飲食店も多いですが、本記事で紹介した戦略を参考に、自店に合った施策を柔軟に選択し、実行することで、必ずや繁盛店へと導くことができます。 大切なのは、顧客一人ひとりを大切にし、常に改善を続けること。 そして、変化を恐れず、新しいことに挑戦する勇気です。

この記事が、皆様の飲食店経営の一助となれば幸いです。 より具体的な成功事例や、専門家によるアドバイスを求める際は、関連書籍やセミナーへの参加もご検討ください。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

パート・アルバイトの時給アップを効果的に実現するための無料テンプレートと具体的な方法を紹介します。多くの企業はパートやアルバイトの時給アップに悩んでおり、公平で透明性のある昇給基準が求められています。

本記事では、時給アップに関するポイントを解説し、昇給基準の無料テンプレートを提供することで、企業が効率的かつ効果的に人事評価を行う手助けをします。具体的な事例や成功実績も交えて、企業の人件費管理をサポートします。また、求職者へのアピールポイントとしても使える情報を提供します。

パート・アルバイトの時給をアップすることには、従業員や企業にとって多くのメリットがあります。

企業が持続的に成長し、優れた人材を保持するためには、競争力のある給与体系を提供することが重要です。以下では、パート・アルバイトの時給アップに伴う具体的なメリットについて詳しく解説します。

パート・アルバイトの時給アップは離職率の低下につながります。賃金が上がることで労働者の満足度が向上し、他社へ転職する動機が減少するためです。時給が安定して上がる職場は、長期的な雇用関係を築きやすくなります。

例えば、あるカフェチェーンでは、時給アップ後に離職率が30%から10%に減ったとの報告があります。この結果、スタッフの経験値が蓄積され、業績も向上しました。時給アップは、離職率の低下と人材の安定を図るための効果的な施策です。

優れたパート・アルバイトスタッフの確保と定着は、企業の成功に不可欠です。時給をアップすることで、優れた人材が長期間に渡って働き続ける可能性が高まります。

適切な報酬を提供することで、従業員の満足度が向上し、離職を防ぐ効果があります。多くの従業員にとって、待遇改善は重要な要素であり、これはモチベーション向上にも繋がります。

したがって、パート・アルバイトのスタッフに対する時給アップは、単なる労働条件の改善だけではなく、企業全体の成功を支える重要な戦略と言えるでしょう。

パート・アルバイトの時給アップは、従業員のモチベーションを向上させます。時給が上がることで、パート・アルバイト従業員は自分の仕事が評価されていると感じ、働く意欲が高まります。仕事に対する責任感や満足度が向上するためです。

時給アップを通じて従業員のやる気を引き出し、全体的なパフォーマンス向上を目指しましょう。これにより、仕事への積極的な取り組みが促進され、サービスや業務の質が向上し、長期的には企業全体の成果も向上することが期待できます。

パート・アルバイトの時給アップは、顧客満足度の向上に直接つながります。時給が上がることで従業員の働きがいが増し、サービスの質が向上するからです。

例えば、接客業においては、従業員が笑顔で丁寧な対応をすれば顧客の満足度が高まり、リピーターが増えます。時給アップによるモチベーション向上が、顧客満足度にも良い影響を与えることは明らかです。

従業員の待遇改善が、会社全体の業績向上に寄与する可能性が高いことを考慮し、適切な賃金改定を行うことが大切です。

人事評価をきちんと行うことで、パート・アルバイトの適正な時給設定が可能となります。公平で客観的な人事評価は、従業員のモチベーションを高め、仕事の質を向上させるからです。これにより、生産性が向上し、結果として売上や業務効率も高まります。

長期的には、正確な人事評価と適正な時給設定により、無駄な人件費が削減され、全体のコストパフォーマンスが向上します。そのため、短期的なコスト上昇を恐れることなく、しっかりとした評価システムを導入することが重要です。これにより、企業と従業員の双方が利益を享受できる持続可能な働き方が実現します。

パートやアルバイトの時給をアップすることには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、具体的なデメリットについて解説します。

パート・アルバイトの時給アップによる主なデメリットには、一時的にコストが上がること、人事評価の管理に時間がかかることなどがあります。これらのデメリットをしっかりと把握し、対策を講じることが重要です。

パート・アルバイトの時給アップを行うと、短期的にはコストが増加します。これは、時給を上げることで企業がより多くの賃金を支払わなければならず、人件費が一時的に増加するためです。

したがって、時給アップに伴う短期的なコスト増加を見据えた予算管理が重要です。このため、経営側は予算計画に時給アップの影響を含めることで、収益とコストのバランスを適切に保つ必要があります。

導入前にシミュレーションを行い、必要な支出額を計算しておくことで、予期しない経済的負担を避けることができます。

時給アップは従業員のモチベーション向上や離職率の低下、良い人材の定着といった多くのメリットをもたらしますが、一時的なコスト増加というデメリットを理解した上で、慎重に計画を進めることが成功の鍵となります。

パート・アルバイトの時給アップを行う際、人事評価の管理に時間がかかることがあります。

その理由は正確な評価を行うためには、各個人の業務内容や成果を細かく記録し、それを元に評価を行う必要があるためです。

たとえば、毎日の作業報告や定期的な面談の実施、社員のフィードバック収集など、これらすべてが時間と労力を要します。結果として、管理者や評価者の負担が増大し、他の業務に影響を与える可能性があります。

そのため、人事評価の仕組みを効率的に運用するための工夫やツールの導入が求められることが多いです。

人事評価システムを活用することで、長期的に見て人件費を削減することができます。人事評価システムを導入し、効率的な評価を行うことで、適正な賃金設定が可能となり、無駄な人件費を削減できるからです。

例えば、パフォーマンスが低い従業員に対してすぐに改善策を講じることで、コストの無駄を防ぎつつ、高いパフォーマンスを維持する従業員には適切な昇給を提供できるシステムがあります。

これにより、モチベーションの維持や向上が期待でき、結果として全体の業績も向上します。また、適切な人事評価を行うことで、会社全体の雇用状況やスタッフの能力向上を図ることができます。

人事評価システムを活用して、適切な評価と管理を行うことで、人件費を最適化しましょう。人事評価の透明性を高め、社員一人一人の貢献度を明確にすることで、適正な報酬体系を確立し、組織全体の士気を高めることができます。

最終的には、効果的な配分が組織の成長と共に、収益向上へとつながるのです。

パート・アルバイトの昇給や時給アップを効果的に行うためには、明確な手順と基準が必要です。本記事では、4つのステップを通じて、昇給・時給アップの実現方法を詳しく解説します。

昇給・時給アップを行う過程は、社員のモチベーションを向上させるだけでなく、会社全体の生産性向上にも繋がります。次に紹介する4つのステップを順に実行することで、透明性があり、全従業員が理解しやすい昇給プロセスを構築できます。

昇給基準を明確化することは、従業員の安心感と公正感を高めるために重要です。明確な基準があることで、従業員は自分の努力が正当に評価されると感じ、モチベーションが向上します。また、経営者にとっても評価に一貫性を持たせることができます。

昇給基準を明確化することで、従業員と経営者双方にとってメリットがあり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

従業員は自分の成長が具体的な数字や評価に結びつくことでやる気が高まり、また、経営者は公平な評価を行うことで従業員との信頼関係を築くことが可能になります。

結果として、長期的に見ると従業員の定着率向上や業務効率の向上という形で会社に利益をもたらします。

基準を明確にした後、その基準に従ってマニュアルを作成することが重要です。マニュアルは、従業員にとって業務を正確かつ効率的に行うための基準となり、また一貫性のある評価を行うための土台になります。

さらに、マニュアル作成は従業員の業務効率を向上させるだけでなく、公平な評価を行うためにも不可欠なステップです。

統一された基準があれば、評価が主観的になることを防ぎ、結果として従業員の納得感やモチベーションアップにもつながるでしょう。一貫した基準に基づいて評価を行うことで、従業員間の不公平感を解消し、職場全体の士気を向上させることができます。

マニュアルに基づいた教育プランを立てることで、従業員のスキル向上を効率的に支援できます。マニュアルがあることで教育内容が標準化され、誰が教育を担当しても同じ質の教育が提供できるため、従業員の理解度にムラが出にくくなります。

教育プランの標準化は、教育の質が向上し、従業員のスキルアップに直結します。そのため、教育プランを作成する際にはマニュアルをしっかりと基盤にすることが大切です。

また、教育プランの内容は定期的に見直し、従業員の意見やフィードバックを反映することで、より効果的なものに進化させることができます。教育プランの質が向上すれば、従業員のモチベーションも上がり、結果として企業全体のサービス向上にも寄与します。

基準に沿った評価を行い、その結果を元に面談を通じて時給を決定することが重要です。これは正確な評価基準に基づく評価と面談を行うことで、従業員は自分の努力と成果が公正に判断されていると感じ、モチベーションが向上するためです。

例えば、事前に設定された基準に基づいて従業員の業績やスキルアップを評価し、その評価結果をフィードバックする面談を実施します。この際、従業員の意見を聞きながら、今後の目標や改善点について話し合います。

基準に沿って評価を行い、面談を通じて時給アップを決定することで、従業員の満足度とパフォーマンスを向上させることができます。

職務ごとのスタンス(姿勢)・スキル・MBOなどの評価軸を明示し、達成条件を行動レベルで具体化します。無料テンプレートを土台に自社の業務に合わせて加筆し、評価プロセス・面談手順・昇給幅のレンジを文書化して公開することで、透明性と一貫性が担保できます。

最低賃金を下限としつつ、業務習熟度・接客品質・生産性・責任範囲の拡大など定義済みの評価項目の達成度で判断します。全体最適の観点からは、離職率や顧客満足、シフト貢献度などの店舗KPIとの紐づけも有効です。

四半期または半期の定期サイクルを基本とし、法改定(最低賃金改定)や役割変更時は臨時見直しを可とします。評価締め→面談→反映日のスケジュールを予め共有し、遡及や据え置きの扱いも運用規程に明記します。

昇給は段階制レンジで小刻みに設計し、事前に人件費率と予算でシミュレーションします。評価結果を教育計画と連動させて生産性を引き上げれば、中長期で離職・再教育コストの削減につながり、総コストは最適化できます。

評価シートと面談記録をシステムで一元管理し、基準に沿った自動集計・通知・ワークフローを活用します。テンプレート化した評価項目と面談フォーマット、教育プランの更新サイクルを決めることで、短時間で公正な運用が可能になります。

今回の解説により、パート・アルバイトの時給アップに関連するさまざまなメリットとデメリットを理解し、実際の昇給の実現方法やよくある質問への対応方法についても学びました。

これらの知識を基に、自社での昇給基準やマニュアルを整備し、従業員のモチベーションアップと顧客満足度向上のための施策を実行してみてください。

次に、具体的な人事評価と面談のプロセスを詳細に計画し、実務に取り組むことで、長期的な人件費コスト削減と優秀な人材の確保を目指しましょう。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

「飲食店の売上を上げたいけど、何をすればいいのか分からない…」

競争が激化する飲食業界で生き残り、繁盛店へと成長させるためには、効果的な売上アップ戦略が不可欠です。集客を増やすための施策、客単価を上げるための工夫、そしてリピーターを獲得するための取り組みなど、やるべきことは山積みで、何から始めたら良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店の売上アップを実現するための具体的な方法を10個ご紹介!SNS集客、魅力的なメニュー開発、効果的なランチタイムサービスなど、今日から実践できる施策を網羅しています。さらに、売上が伸び悩む原因分析と解決策、繁盛店の成功事例、最新の集客・リピーター獲得戦略、そして業務効率化に役立つツールまで、売上アップに役立つ情報を徹底解説します。この記事を読めば、あなたの飲食店も売上アップを実現できるはずです!

飲食店の売上アップを目指しているあなたへ。集客からリピート獲得まで、今日からすぐに始められる具体的な施策を10個ご紹介します。それぞれの施策には、具体的な方法やポイントを解説しており、すぐにでも実践できる内容となっています。

現代の消費者は、SNSでお店の情報をチェックするのが当たり前です。魅力的な写真や動画、そして定期的な投稿でお店の存在感を高め、新規顧客を獲得しましょう。InstagramやFacebook、TikTokなど、ターゲット層に合わせたプラットフォーム選びが重要です。

| SNS | 活用方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 高画質の写真・動画でメニューや店内の雰囲気を発信 | ハッシュタグを効果的に使用し、ターゲット層にリーチ | |

| イベント情報やキャンペーン情報を発信 | 地域限定のクーポン配布で集客を促進 | |

| TikTok | 短い動画でお店の魅力をアピール | トレンドの音源やハッシュタグを活用 |

既存メニューの見直しや新メニューの開発は、客単価アップに直結します。季節限定メニューや、他店にはないオリジナリティあふれるメニューで、顧客の購買意欲を高めましょう。メニューの価格設定も重要です。

| 客単価アップ施策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| セットメニューの導入 | 単品よりもお得な価格設定で、複数商品の購入を促す | 客単価の向上、客数の増加 |

| 高級食材の活用 | 上質な食材を使用することで、付加価値を高める | ブランドイメージの向上、客単価の向上 |

| デザートメニューの充実 | 食事後の満足度を高め、リピート率を向上させる | 客単価の向上、リピーターの増加 |

ランチタイムは、集客の絶好のチャンスです。お得なランチセットや、時間限定のサービスを提供することで、集客力を高めましょう。近隣のオフィスワーカーをターゲットにしたプロモーションも効果的です。

予約システムを導入することで、顧客の予約管理がスムーズになり、電話対応の手間を削減できます。また、予約状況を把握することで、スタッフのシフト調整や食材の発注量の最適化にも繋がり、機会損失を減らすことができます。

テイクアウトやデリバリーサービスは、店舗に来店できない顧客にもアプローチできる有効な手段です。Uber Eatsや出前館などのデリバリーサービスとの連携も検討しましょう。

顧客管理システムを活用することで、顧客の情報を一元管理し、効果的な顧客コミュニケーションを実現できます。誕生日特典や、リピーター向けの特別なサービスを提供することで、顧客のロイヤルティを高めましょう。

季節イベントや、お店の周年記念イベントなどを開催することで、話題性と集客力を高めることができます。地域住民との交流を深め、地域社会に貢献することもできます。

清潔感があり、居心地の良い空間は、顧客満足度を高める上で非常に重要です。お店の雰囲気を改善することで、顧客の滞在時間を長くし、客単価アップにも繋がります。

従業員の接客スキル向上は、リピーター獲得に直結します。定期的な研修や、ロールプレイングなどを実施し、顧客対応の質を高めましょう。

売上データや顧客データなどを分析することで、効果的な施策を見極めることができます。POSシステムなどを活用し、データを可視化することで、より効果的な経営戦略を立てることが可能です。

飲食店の売上アップを目指す上で、現状の売上の伸び悩みの原因を正確に把握することは非常に重要です。原因を特定し、適切な対策を講じることで、効果的な売上アップ戦略を立てることができます。ここでは、売上が伸び悩む飲食店が陥りがちな5つの原因と、それぞれの解決策を具体的に解説します。

最も基本的な原因として、新規顧客の獲得が不足している点が挙げられます。集客不足は、お店の認知度が低い、ターゲット層へのアプローチが不適切、競合店との差別化ができていないなど、様々な要因が複雑に絡み合っている可能性があります。

集客不足を解消するためには、まずお店のターゲット層を明確に定義することが重要です。ターゲット層が明確になれば、彼らがどのような情報源を利用し、どのようなメッセージに反応するかを理解することができます。その上で、以下のような広告戦略を検討しましょう。

| 広告媒体 | メリット | デメリット | ターゲット例 |

|---|---|---|---|

| SNS広告(Facebook、Instagramなど) | ターゲットを絞り込んだ広告配信が可能、費用対効果が高い | 広告費用の管理が必要、効果測定が重要 | 若い世代、女性客、特定の趣味嗜好を持つ顧客 |

| リスティング広告(Google広告など) | 検索意図の高いユーザーへのアプローチが可能 | クリック単価が高くなる場合がある、キーワード選定が重要 | 特定の料理や地域を探している顧客 |

| チラシ・ポスティング | 地域密着型の集客に効果的、費用が比較的安い | 配布範囲が限定的、効果測定が難しい | 近隣住民 |

| 地域情報サイトへの掲載 | 地域住民への認知度向上に繋がる | 掲載費用が必要、効果測定が難しい | 地域住民 |

複数の媒体を組み合わせることで、より効果的な集客を実現できます。それぞれの媒体の特徴を理解し、自店に最適な組み合わせを見つけ出すことが重要です。

集客はできているものの、一人当たりの消費金額(客単価)が低い場合、売上は伸び悩んでしまいます。これは、メニュー構成に問題がある、接客サービスが不十分、追加注文を促す工夫が不足しているなどが考えられます。

客単価を上げるためには、単品メニューだけでなく、お得感のあるセットメニューを導入することが効果的です。また、注文時により高額なメニューやサイドメニューなどを提案するアップセル戦略も有効です。さらに、デザートやドリンクメニューの充実も検討しましょう。

新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客をリピーターとして定着させることも売上アップには不可欠です。リピート率が低いということは、顧客満足度が低い、顧客との関係性が希薄である可能性が考えられます。

リピーターを増やすためには、顧客満足度を高めるためのサービス向上に努めることが重要です。具体的には、接客サービスの向上、料理の味や質の向上、清潔な店舗環境の維持、顧客への細やかな気配りなどです。顧客の声を積極的に聞き取り、改善に活かすことも効果的です。

厨房やホールのオペレーションが非効率な場合、サービス提供に時間がかかり、顧客満足度を低下させたり、回転率を下げたりする可能性があります。人手不足や業務フローの改善が必要な場合があります。

POSシステム、予約システム、顧客管理システムなどの業務効率化ツールを導入することで、オペレーションの改善を図ることができます。これらのツールを活用することで、人手不足の解消、顧客情報の管理、売上管理などが効率的に行えます。

近隣に競合店が増加し、顧客獲得が難しくなっている可能性があります。競合店と差別化を図ることで、顧客を獲得し、売上アップにつなげることが重要です。

競合店との差別化を図るためには、独自の強みを明確にする必要があります。例えば、他店にはないこだわりの食材を使用する、他店にはない独自のサービスを提供する、他店よりも高いレベルの接客サービスを提供するなどです。自店の強みを明確に打ち出し、顧客にアピールすることが重要です。

売上アップを目指す飲食店にとって、他店の成功事例を学ぶことは非常に有効です。ここでは、繁盛店が実践している売上アップの秘訣を3つの事例と共にご紹介します。これらの事例から、自店に適用可能な戦略を見出し、売上向上を目指しましょう。

地域に根付いた営業戦略は、安定した顧客基盤を築く上で非常に重要です。例えば、地元の食材を使ったメニュー開発や、地域イベントへの積極的な参加、地域住民とのコミュニケーションを重視するなど、地域との繋がりを強めることで、顧客からの信頼と愛着を得ることができます。

| 施策 | 効果 | ポイント |

|---|---|---|

| 地元産食材を使ったメニュー開発 | 地域住民の購買意欲向上、他店との差別化 | 季節感を取り入れた限定メニューも効果的 |

| 地域イベントへの参加 | 地域住民との交流促進、店舗認知度向上 | イベントの趣旨に合わせた企画が重要 |

| 地域住民とのコミュニケーション | 信頼関係構築、リピート率向上 | 近隣住民との良好な関係を築く努力が不可欠 |

成功事例として、地元の農家と連携し、新鮮な野菜を使った限定メニューを提供することで、地域住民からの支持を集め、売上を伸ばした飲食店があります。地域密着型戦略は、時間をかけて信頼関係を構築する必要があるため、長期的な視点での取り組みが重要です。

現代において、口コミは消費者の購買行動に大きな影響を与えます。良い口コミを増やすことで、潜在顧客への訴求力が高まり、売上アップに繋がります。そのためには、顧客満足度を高めるためのサービス提供はもちろん、積極的に口コミを収集し、それを活用する戦略が重要です。

| 施策 | 効果 | ポイント |

|---|---|---|

| 顧客満足度向上のためのサービス提供 | ポジティブな口コミ増加、リピート率向上 | 接客対応、料理の味、お店の雰囲気など |

| 口コミサイトへの積極的な投稿依頼 | 店舗認知度向上、集客促進 | Googleマイビジネス、食べログなど |

| SNSでの情報発信 | ブランドイメージ向上、顧客とのエンゲージメント向上 | 魅力的な写真や動画の活用が効果的 |

例えば、SNSでお店の魅力を発信したり、顧客に口コミ投稿を促したりすることで、口コミマーケティングを成功させている飲食店が多く見られます。 ネガティブな口コミへの適切な対応も、顧客との信頼関係を築く上で非常に大切です。

限定メニューは、顧客の購買意欲を高め、話題性を生み出す効果的な施策です。季節限定メニューや、コラボレーションによる限定メニューなど、他店にはない独自のメニューを提供することで、顧客の興味関心を惹きつけ、売上アップに繋げることができます。

| 施策 | 効果 | ポイント |

|---|---|---|

| 季節限定メニューの提供 | 季節感を演出、リピート促進 | 旬の食材を使用することで付加価値を高める |

| コラボレーションによる限定メニュー | 話題性創出、新規顧客獲得 | 他業種との連携で相乗効果を狙う |

| 数量限定メニューの設定 | 希少価値を高め、購買意欲を高める | 販売期間を短くすることで、購買意欲を高める |

成功事例として、有名シェフとのコラボレーションで話題となり、売上を大きく伸ばした飲食店があります。限定メニューは、顧客に「今しかない」という特別な体験を提供することで、リピート率向上にも貢献します。

これらの事例はあくまでも参考です。それぞれの飲食店の特性やターゲット層を考慮し、自店に最適な戦略を策定することが重要です。

集客は飲食店経営における最重要課題の一つです。既存客の維持はもちろん、新規顧客の獲得なくして売上アップは望めません。そこで本セクションでは、最新トレンドを取り入れた効果的な集客戦略を5つご紹介します。競合店との差別化を図り、売上アップを実現するためのヒントとしてご活用ください。

インスタグラムは、視覚的な情報が重視されるプラットフォームです。魅力的な料理写真や店内の雰囲気を投稿することで、潜在顧客の食欲を刺激し、来店意欲を高めることができます。高画質の写真や動画、そして魅力的なキャプションを心がけ、ハッシュタグを効果的に活用することで、より多くのユーザーにリーチできます。ストーリーズ機能を活用した限定メニューの告知や、ライブ配信によるリアルタイムな情報発信も効果的です。

| インスタグラム集客のポイント | 具体的な施策 |

|---|---|

| 高品質なビジュアル | プロカメラマンによる撮影、料理の盛り付けに工夫を凝らす |

| 魅力的なキャプション | 料理へのこだわりやお店の雰囲気、お得な情報などを記載 |

| 効果的なハッシュタグ | 関連性の高いハッシュタグを複数使用(例:#○○グルメ、#○○ランチ、#○○カフェ) |

| エンゲージメント向上 | フォロワーとの双方向コミュニケーションを図る |

インフルエンサーマーケティングとは、特定の分野に影響力を持つインフルエンサーに商品やサービスをPRしてもらう手法です。飲食店では、食に関するインフルエンサーに協力を依頼し、お店のメニューや雰囲気を紹介してもらうことで、新たな顧客層へのアプローチが可能です。効果測定をしっかり行い、費用対効果の高い施策を選びましょう。 ターゲット層に合ったインフルエンサーを選択することが重要です。

オンライン予約システムの導入は、顧客の利便性を向上させ、予約の取りこぼしを防ぐ効果があります。特に、週末やランチタイムなど混雑が予想される時間帯には、予約システムの利便性が顧客満足度を高めます。 導入にあたっては、使いやすいインターフェースと、予約状況のリアルタイム確認機能が必須です。 予約システムと連携した顧客管理システムの導入も検討しましょう。

地域密着型の飲食店にとって、ローカルSEO対策は非常に重要です。Googleマイビジネスへの登録や、食べログ、ぐるなびなどの地域情報サイトへの掲載を通じて、地元のお客様への認知度を高めましょう。 正確な店舗情報を掲載し、高評価を獲得することで、検索結果の上位表示を目指せます。 写真や口コミも重要です。

食べログやGoogleマップなどの口コミサイトは、顧客の来店判断に大きな影響を与えます。高評価を獲得するためには、顧客満足度を高めるためのサービス向上に努めることが不可欠です。 また、積極的に口コミへの返信を行うことで、顧客とのエンゲージメントを高め、信頼関係を構築できます。 ネガティブな口コミにも真摯に対応することで、お店の誠実さをアピールできます。

新規顧客の獲得も大切ですが、リピーターになってくれる顧客を育てることは、飲食店の安定的な経営に欠かせません。リピーターは、集客コストを抑え、売上を安定させるだけでなく、口コミによる新たな顧客獲得にもつながる重要な存在です。しかし、リピーターを増やすには、ただ美味しい料理を提供するだけでは不十分です。顧客との関係性を築き、特別な体験を提供することで、顧客の「また来たい」という気持ちを引き出す必要があります。

そこで、本記事では、飲食店がリピーターを獲得し、顧客を掴んで離さないための4つの戦略を紹介します。これらの戦略を効果的に組み合わせることで、顧客ロイヤルティを高め、売上アップにつなげましょう。

ポイントカードシステムは、顧客の再来場を促進する最も効果的な方法の一つです。来店ごとにポイントを貯め、一定のポイント数で割引や特典を受けられるようにすることで、顧客のモチベーションを高めることができます。ポイントカードは、紙媒体だけでなく、アプリを使ったデジタルポイントカードも有効です。アプリであれば、顧客情報の管理やキャンペーンの配信なども容易に行えます。

| ポイントカードの種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 紙媒体 | 導入コストが低い、シンプルで分かりやすい | 顧客情報の管理が煩雑、紛失の可能性がある |

| デジタルポイントカード(アプリ) | 顧客情報の管理が容易、キャンペーンの配信が容易、紛失の心配がない | 導入コストが高い、アプリのダウンロードが必要 |

ポイントカードシステムを導入する際には、ポイントの付与率や交換できる特典などを検討し、顧客にとって魅力的なシステムを構築することが重要です。また、ポイントカードのデザインやアプリのUI/UXにも配慮することで、顧客満足度を高めることができます。

ポイントカードに登録された顧客情報を利用して、DMやメールマガジンを通じて顧客との関係性を構築しましょう。季節限定メニューの案内や、お得なクーポン、お店の最新情報などを定期的に配信することで、顧客との接点を維持し、再来場を促すことができます。ただし、顧客に迷惑と感じられないように、配信頻度や内容には注意が必要です。顧客の属性や嗜好に合わせて、パーソナライズされた情報を配信することも効果的です。

顧客の誕生日を特別な日にすることで、顧客への感謝を伝え、特別な体験を提供することができます。誕生日当日に割引券や、無料のデザート、メッセージ付きのプレゼントなどを提供することで、顧客のロイヤルティを高めることができます。その他、記念日など特別なイベントにも対応することで、顧客との関係性をより一層深めることが可能です。

顧客のニーズを把握し、サービス向上に役立てるために、顧客アンケートを実施しましょう。アンケートは、紙媒体、オンライン、アプリなど様々な方法で実施できます。アンケートを通して、顧客満足度や改善点などを把握することで、より顧客ニーズに合ったサービスを提供し、リピート率向上に繋げることができます。例えば、料理の味や接客態度、お店の雰囲気などについて、具体的で率直な意見を聞くことで、改善すべき点を明確にできます。 顧客アンケートの結果を分析し、サービス向上に役立てましょう。

これらの戦略を効果的に活用することで、飲食店は顧客ロイヤルティを高め、安定した経営を実現できるでしょう。

飲食店の売上アップを目指す上で、集客やメニュー開発と同じくらい重要なのが「業務効率化」です。人手不足や時間不足といった課題を抱える飲食店にとって、業務効率化は売上アップへの近道と言えるでしょう。そこで、本セクションでは、飲食店の業務効率化に役立つ必須ツールを3つご紹介します。

POSレジシステムは、レジ会計だけでなく、売上管理、在庫管理、顧客管理など、多様な機能を備えたシステムです。従来のレジに比べて、圧倒的な効率性を実現し、人件費削減や売上向上に貢献します。導入によって期待できる効果は多岐に渡ります。

| POSレジ導入による効果 | 詳細 |

|---|---|

| 売上管理の効率化 | リアルタイムでの売上データの確認が可能になり、日々の売上状況を正確に把握できます。 これにより、売上目標の達成度や、メニューの売れ行きなどを迅速に分析し、戦略的な経営判断を行うことができます。 |

| 在庫管理の最適化 | 食材の在庫状況をリアルタイムで把握することで、無駄な仕入れを削減し、ロスを減らすことができます。発注業務も効率化され、人為的なミスも減少します。 |

| 顧客管理の強化 | 顧客データの蓄積・分析により、顧客の購買履歴や嗜好を把握し、効果的なマーケティング施策を展開できます。ポイントカードシステムとの連携も容易で、リピーター獲得にも繋がります。 |

| 従業員の業務負担軽減 | 会計や集計作業の自動化により、従業員の業務負担を軽減し、サービス品質の向上に繋げることができます。 |

| データに基づいた経営判断 | 売上データ、在庫データ、顧客データなどを分析することで、客単価向上のためのメニュー開発や、集客戦略の改善など、データに基づいた効果的な経営判断が可能になります。 |

POSレジシステムは、導入費用や月額費用など、導入前にしっかりと比較検討することが重要です。無料トライアルなどを活用して、自店に最適なシステムを選びましょう。 例えば、「Airレジ」は飲食店のレジ業務を効率化するPOSレジアプリとして知られています。

予約管理システムは、電話やメールでの予約管理による混乱を解消し、予約状況をリアルタイムで把握できるシステムです。予約の取りこぼしを防ぎ、顧客満足度向上に貢献します。

| 予約管理システム導入による効果 | 詳細 |

|---|---|

| 予約の取りこぼし防止 | 予約状況を一元管理することで、予約の重複や取りこぼしを防ぎ、機会損失を削減できます。 |

| 顧客満足度の向上 | スムーズな予約受付と管理により、顧客の利便性を高め、満足度向上に繋がります。 |

| 従業員の業務負担軽減 | 予約管理業務の自動化により、従業員の業務負担を軽減し、接客サービスの質向上に繋がります。 |

| データに基づいた予約枠調整 | 予約状況のデータ分析により、予約枠の調整を行い、最適なオペレーションを実現できます。 |

予約管理システムは、Web予約機能や顧客情報管理機能などを備えたものが多く、顧客とのエンゲージメントを高める効果も期待できます。

人事評価システムは、従業員の評価やスキル、業績を一元管理し、人材育成や組織のパフォーマンス向上を支援するためのシステムです。公平で透明性のある評価を実施することで、従業員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がります。

| 人事評価システム導入による効果 | 詳細 |

|---|---|

| 評価データの一元管理 | 従業員の評価やスキルデータを一元管理し、業績管理や育成計画の作成を効率化します。 |

| 従業員モチベーションの向上 | 明確で公平な評価基準を導入することで、従業員のやる気を高めます。 |

| スキルアップとキャリア形成の支援 | 各従業員に適した育成プランを立案し、キャリア形成を支援します。 |

| 組織全体のパフォーマンス向上 | 業績データの分析を活用し、組織全体の生産性を向上させます。 |

人事評価システムは、勤怠管理システムや研修プログラムとの連携により、より効果的な人材マネジメントを実現できます。

これらの3つのツールを効果的に活用することで、飲食店の業務効率化を図り、従業員満足度と売上アップを実現しましょう。

飲食店に特化した人事評価システム「ニュートン」を試してみる➤

現状診断→小さく素早い打ち手→効果検証の順で進めます。具体的には、客層・時間帯別の売上と席回転を可視化し、ランチセットやSNS投稿頻度など即日実行できる施策を1~2点だけ試し、POSや予約データで結果を確認して次の改善に繋げます。

セット化・アップセル・限定高付加価値の3本柱です。定番+サイドのセット設計、注文時のドリンク・デザート提案、旬食材やコラボによる数量・期間限定メニューの配置で、顧客満足を保ちながら自然に単価を引き上げます。

顧客台帳を起点に、ポイント・DM/メルマガ・誕生日特典を連動させます。来店履歴に基づくクーポン配信や、記念日の無料デザート、来店後アンケートでの改善を回すことで再来店の動機を継続的に作れます。

顧客の利便性とオペレーション負荷のバランスを設計します。予約はネット即時確定と当日枠のルールを明示、デリバリーは人気メニューの調整版を用意し、原価・手数料・ピーク時間の人員計画を事前にシミュレーションします。

「集客×単価×回転」の分解が基本です。流入別の新規数、時間帯・カテゴリ別の客単価、滞在時間と席稼働、キャンペーンの投資対効果を毎週トラッキングし、効果の高い施策に集中投下します。POS・予約・CRMの連携で自動集計が理想です。

本記事では、飲食店売上アップのための具体的な施策から、原因分析、成功事例、最新トレンドまで、多角的に解説しました。 集客、客単価向上、リピート率向上、そして業務効率化という4つの柱を軸に、10個の売上アップ施策、5つの原因分析と解決策、そして数々の成功事例を紹介することで、貴店の現状分析と具体的な行動計画策定に役立つ情報を提供できたと考えております。

売上アップは、一朝一夕にできるものではありません。 しかし、本記事で紹介した施策を一つずつ着実に実行していくことで、確実に売上向上に繋がります。 特に、SNS集客や顧客管理システムの導入、そして効果的なデータ分析は、現代の飲食店経営において不可欠と言えるでしょう。

今日からでもすぐに実行できる施策も多くあります。まずは、貴店に最適な施策を選び、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。 そして、定期的にデータ分析を行い、効果測定と改善を繰り返すことで、より大きな成果へと繋げていきましょう。

売上アップへの道のりは、決して容易ではありませんが、本記事がその道のりを照らす一助となれば幸いです。 貴店の繁盛を心よりお祈りしております。

「人が辞めないお店にしたい」

「頑張っているスタッフをきちんと評価したい」

「感覚ではなく、仕組みで組織を動かしたい」

そんな思いを持つ飲食店経営者の皆さまに、人事評価システム『ニュートン』をご紹介します。

ニュートンは、飲食店に特化した人事評価制度の構築と運用を支援するシステムです。

アルバイトから社員まで、従業員一人ひとりの能力や姿勢を「見える化」し、育成計画とつなげることで、日々の評価が“未来につながる仕組み”になります。

明確な評価基準で「公平性」と「納得感」を実現

評価結果をもとにしたフィードバックでモチベーション向上・離職率の低下に貢献

昇給・昇格・教育方針を一貫して設計できる

誰もが使いやすいUIと、現場にフィットした運用設計

管理職の“感覚評価”から脱却し、組織全体の底力を強化

人件費の最適化を通じて、利益体質の改善を実現

制度を整えることは、「人が育ち、辞めずに定着する土壌」をつくること。そしてそれが、現場力の強化・売上回復・業績向上につながります。

人事制度の再構築をお考えなら、まずは「ニュートン」から。未来の組織づくりへの第一歩を、ここから始めてみませんか?

飲食店の成功は、スタッフ教育に大きく依存しています。きちんとした教育が行われないとサービスの質が低下し、顧客満足度が下がるリスクがあります。

本記事では、飲食店アルバイトスタッフの教育における具体的なポイントやコツ、教育のメリット、また繁盛店を作るための仕組みについて詳しく解説します。これにより、飲食店の運営者が効率的にスタッフを育成し、持続的な繁栄を実現するための指針を提供します。

飲食店ではアルバイト教育が非常に重要です。店舗運営の品質を維持し、顧客満足度を高めるためには、スタッフが一貫したサービスを提供する必要があるからです。適切な教育がないと、サービスの質にばらつきが出てしまい、顧客の不満を招いてしまいます。

教育を充実させることで、顧客満足度の高い店舗運営を実現しましょう。

アルバイトの育成が繁盛店を作るためには、アルバイトスタッフを適切に教育することが不可欠です。なぜなら、アルバイトスタッフが業務を確実に理解し、高いサービス品質を提供できるようになると、顧客の満足度が向上し、リピーターが増えるからです。

また、しっかりと教育を受けたアルバイトスタッフは、チームとしての連携がスムーズに行えるため、業務効率が大幅に向上します。これにより、ミスが減少し、スタッフ同士の信頼関係も強化され、店舗全体のパフォーマンスが向上します。

アルバイトスタッフが自信を持って業務に取り組めるようにするためには、初期教育や定期的なトレーニングが大切です。また、OJTなどの実践的なトレーニングを取り入れることで、現場の業務をリアルタイムで学ぶ機会が増え、実践力を高めることができます。

アルバイトの育成は、顧客満足度と業務効率を両方向上させるため、繁盛店を作る上で欠かせない要素と言えるでしょう。これにより、店舗のブランドイメージも向上し、結果として売上が大きく増加することが期待されます。

飲食店の成功には、スタッフの教育が欠かせません。良質なスタッフ教育は店舗の業績に直接寄与し、顧客満足度の向上にもつながります。ここでは、飲食店アルバイトスタッフ教育の基本ポイントについて解説します。

初期教育は新入スタッフの基礎を築く重要なステップです。新しい環境に適応するための初期教育は、スタッフが店舗の基本的な業務知識とルールを理解し、スムーズに業務に取り組むための基本を築きます。

具体的な初期教育の内容には、商品の説明、接客態度、店舗レイアウトの理解、緊急時の対応策、さらには経営理念やハウスルールなどです。

これにより、新しいスタッフは店舗の価値観や経営者の想いを理解し、一貫性のあるサービスを提供できるようになります。特に、初期教育で徹底的に教え込むことで、新人スタッフは自信を持って業務に取り組むことができ、結果として顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。

初期オリエンテーションは、新しいアルバイトにとって重要なスタート地点です。この段階でしっかりとしたオリエンテーションを行うことで、新しいスタッフが店の雰囲気や業務内容を早く理解し、働きやすくなります。特に飲食店の場合、業務が忙しくなることも多く、新人スタッフが早期に適応できることが求められます。

初期オリエンテーションを行う理由として、新しいスタッフが店のルールや方針、基本的な業務手順を理解することが挙げられます。

例えば、店舗の基本的なオペレーションや接客マナー、注文の取り方、料理の提供方法などを丁寧に説明する時間を設けることで、スタッフが初日に感じる不安や緊張を和らげることができます。これにより、新人スタッフは自信を持って業務を開始することができ、ミスを減らす効果があります。

経営理念とハウスルールの理解は、アルバイトスタッフにとって非常に重要です。スタッフが店舗の目指す方向性や基本方針に沿って行動できることが求められ、経営理念とハウスルールを明確に理解していることで、スタッフ間の一貫した行動が期待できます。

経営理念とハウスルールの理解を深めることで、スタッフ全員が一体となって店舗の目標達成に向けて努力する環境を作りましょう。これにより、スタッフが店舗の理念を共有し、日々の業務に取り組む姿勢が向上します。

教育のコツについて理解することは、飲食店アルバイトスタッフの育成において非常に重要です。具体的な教育方法とその効果について詳しく解説します。

飲食店のアルバイトスタッフに対して、どのように効果的な教育を行い、どのようなポイントに注意すべきかを説明していきます。一人の教育者が一貫して教える、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)やコミュニケーションの強化、モチベーションの維持、定期的なフィードバックの方法など、実践的な教育のコツを紹介します。

一人の教育者が一貫して教えるは、飲食店のアルバイトスタッフの成長とQSC向上に欠かせません。同じ教育者が継続的に教えることで、スタッフは順番に業務を学び、明確な基準に従ってスムーズに成長できます。

しかし、教育者が頻繁に入れ替わると、指示の内容に微妙な違いが生じ、スタッフが混乱することがあります。特に新人スタッフにとって、異なる教育を受けることで不安感が増すこともあります。

同じ教育者との間に信頼関係が築かれることで、スタッフは質問や相談をしやすくなり、学びの効果も高まります。

OJT(On-the-Job Training)は、現場での実践を重視した効果的なトレーニング方法です。飲食店の新人アルバイトを育成する際にも非常に有効であり、その理由は実際の業務環境で経験を積むことで、教室での座学だけでは得られない実践的なスキルや知識を効率よく身につけることができるためです。

OJTを上手に活用して飲食店の新人アルバイトを育成することで、店舗全体のレベルアップを図り、繁盛店の実現を目指しましょう。

スタッフとの円滑なコミュニケーションを強化することは、飲食店の運営において非常に重要です。良好なコミュニケーションは、スタッフの信頼感と協力体制を生み出し、業務の効率化やサービスの質向上につながります。円滑なコミュニケーションが取れていれば、スタッフは安心して業務に取り組むことができ、トラブルの発生も減少します。

例えば、定期的にミーティングを開催しスタッフ間で意見交換を行うことや、コミュニケーションツールを活用して情報を共有することが有効です。定期的なミーティングでは、スタッフ一人ひとりの意見や提案を聞き入れる場を設けることで、全員が店舗運営に積極的に関与することができ、士気が高まります。

定期的な評価制度を導入してスタッフの努力を認め、適切なフィードバックを提供することが有効です。また、インセンティブ制度を設けて好成績を残したスタッフに報酬を提供するなど、明確な目標と報酬を与えることでモチベーションを高めることができます。

モチベーション維持の取り組みは、短期間で結果を求めることはできませんが、持続的に行うことで確実に効果を発揮します。スタッフの満足度が向上し、離職率の低下や業務効率の向上につながるため、飲食店の経営者にとって非常に重要な課題です。

フィードバックはスタッフの成長と満足度を高めるために重要です。スタッフは自分のパフォーマンスについて知ることで、改善点や優れている点を把握し、自身の成長を促進することができます。フィードバックがないと、何が期待されているのか分からず、モチベーションが低下することもあります。

例えば、毎月一度のミーティングで、各スタッフが直近の業務で優れていた点や改善が必要な点についてリーダーからフィードバックを受ける時間を設けることが有効です。このような定期的なフィードバックにより、スタッフは自分の仕事に対して即座に改善策を講じることができます。

教育の質を高めることは、飲食店におけるスタッフのパフォーマンスや働きやすさに大きな影響を与えます。ここでは、スタッフ教育がもたらす具体的なメリットについて詳しく解説します。

良いサービス提供は顧客満足度を向上させる重要な要素です。顧客は店舗でのサービス体験を総合的に評価し、それが店舗に対する印象やリピート意欲に直結するためです。

例えば、迅速で正確な注文対応や、笑顔での接客が顧客に好印象を与えます。それにより、顧客はまた訪れたいと感じ、リピーターとなりやすくなります。良いサービスを提供することで顧客満足度を高め、リピーターを増やすことが繁盛店への道となるのです。

しっかりとした教育プログラムを導入することで、優秀なスタッフの定着率が向上します。スタッフが適切な教育を受けることで、自分の役割を理解し、自信を持って業務に取り組むことができるからです。

また、スキルアップやキャリアパスが明確になり、長期的な目標を持ちやすくなります。例えば、大手カフェチェーンでは、新入社員向けの詳細なトレーニングプログラムが提供され、定期的な評価とフィードバックが行われることで、スタッフの満足度と定着率が高まっています。

教育されたスタッフが業務を効率的に行うことができることは、飲食店にとって非常に大きなメリットです。教育によりスタッフはスムーズに業務をこなすための知識やスキルを身につけ、それが業務全体の効率化に繋がります。

例えば、注文の取り方や料理の配膳方法、レジ操作など一連の業務を迅速かつ正確に行うことができれば、顧客を待たせる時間を短縮し、サービスの質を向上させることができます。

良い教育は店舗のブランドイメージを向上させ、その結果売上を飛躍的に上げることができます。教育されたスタッフは接客スキルや知識が高く、顧客に対して一貫した質の高いサービスを提供できるため、顧客満足度が向上します。これが口コミやリピーターの増加につながり、結果として店舗の売上が上がります。

教育を徹底することでスタッフ同士のコミュニケーションも円滑になり、チームワークが強化され、全体の生産性が向上します。

繁盛する飲食店を築くためには、単なるサービス提供だけでなく、効果的なスタッフ教育と組織作りが欠かせません。以下では、繁盛店の基盤となる4つの重要な仕組みを順を追って解説します。

一貫したサービスを提供するためには、まずスタッフ全員に共通の経営理念やサービスポリシーをしっかりと伝えることが大切です。新人スタッフに対しては、オリエンテーションや初期教育を通じてこれらの基本的な考え方を理解させることから始めましょう。その上で、具体的な手順や方法についてロールプレイングやOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を実施し、実践を通じて定着させます。

教育を通じてスタッフ間のチームワークを強化することが重要です。チームワークが強化されると、業務の効率化や顧客満足度の向上につながるからです。また、スタッフ同士の信頼関係が深まり、職場の雰囲気も良くなるため、新人スタッフも早く馴染むことができます。

教育を通じてスタッフ間の信頼関係を築き、強固なチームワークを形成しましょう。

リーダーシップを持つスタッフの育成は、組織の持続的な成長に不可欠です。優れたリーダーはチームを統率し、困難な状況でも冷静に対応できます。リーダーシップを育むことで、組織全体のパフォーマンスが向上し、より強固なチームが築かれていきます。

リーダーシップ研修では、コミュニケーション能力や問題解決能力など、リーダーとして必要なスキルを体系的に学ぶことができます。また、現場での実務を通じてリーダーシップを発揮する場を設けることで、自信や責任感が醸成されるでしょう。

飲食店において、アルバイトスタッフの定着率を高めるためには、受け入れ体制が整っていることが非常に重要です。適切な体制が整っている飲食店は、スタッフが安心して働ける環境を提供し、結果としてスタッフの定着率向上に寄与します。