飲食店の経営者や店長の皆さん、こんなお悩みはありませんか?

もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。人手不足や原材料費の高騰など、飲食店を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような状況で利益を確保し、成長を続けるためには、勘や経験だけに頼るのではなく、発注業務を「見える化」し、データを「分析」することが不可欠です。

この記事では、専門家でなくても今日から実践できる発注業務の改善手順から、具体的なデータ分析手法、さらには業務を劇的に効率化するツールの選び方まで、網羅的に解説します。最後まで読めば、あなたの店舗が抱える課題を解決し、利益を最大化するための具体的な道筋が見えるはずです。

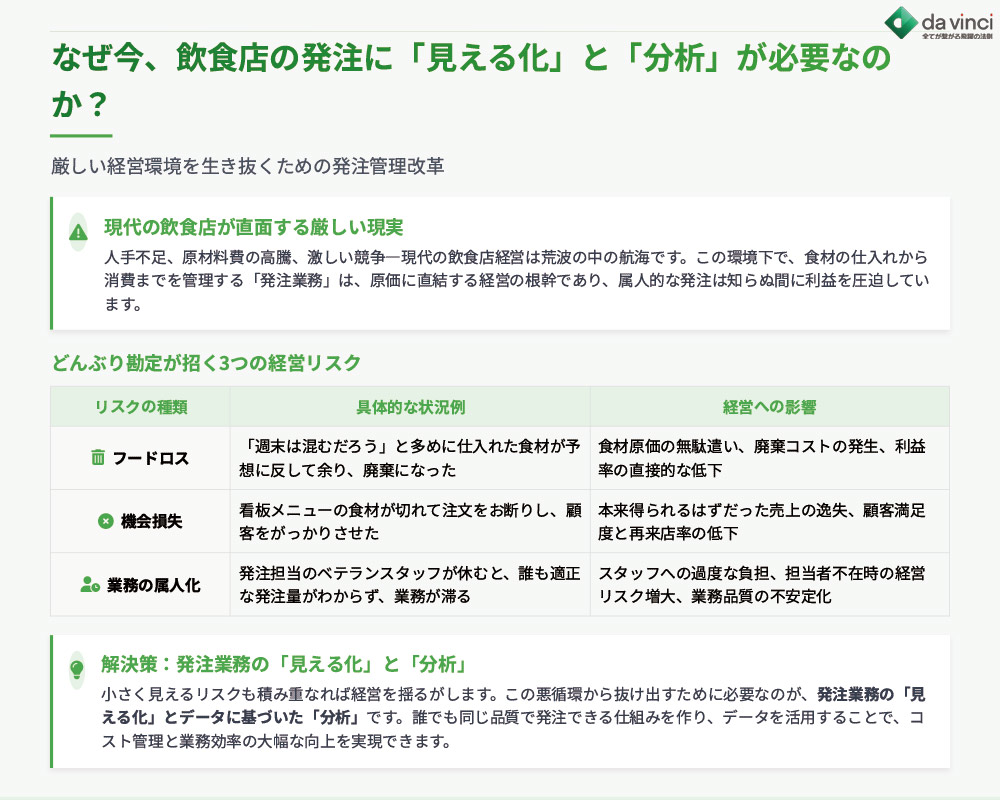

人手不足、原材料費の高騰、そして激しい競争。現代の飲食店経営は、まさに荒波を進む航海のようなものです。このような厳しい環境下で、コスト管理と業務効率の向上は、お店の未来を左右する最重要課題と言えるでしょう。

特に、食材の仕入れから消費までを管理する「発注業務」は、原価に直結する経営の根幹です。しかし、多くの店舗では、いまだに担当者の勘と経験に頼った属人的な発注が行われています。それが、気づかぬうちに利益を圧迫する大きな原因となっているのです。

勘や経験に頼った発注業務は、具体的にどのようなリスクを生むのでしょうか。多くの経営者が直面している、代表的な3つのリスクを見ていきましょう。自店に当てはまる点がないか、確認してみてください。

| リスクの種類 | 具体的な状況例 | 経営への影響 |

|---|---|---|

| 1. フードロス(過剰在庫) | 「週末は混むだろう」と多めに仕入れた食材が、予想に反して余ってしまい、廃棄になった。 | 食材原価の無駄遣い。廃棄コストの発生。利益率の直接的な低下。 |

| 2. 機会損失(欠品) | 看板メニューの食材が切れてしまい、注文をお断りせざるを得ず、お客様をがっかりさせてしまった。 | 本来得られるはずだった売上の逸失。顧客満足度の低下と再来店率の悪化。 |

| 3. 業務の属人化 | 発注担当のベテランスタッフが休むと、誰も適正な発注量がわからず、業務が滞ったりミスが多発したりする。 | スタッフへの過度な負担。担当者不在時の経営リスク増大。業務品質の不安定化。 |

これらのリスクは、一つひとつは小さく見えても、積み重なると経営に深刻なダメージを与えます。この悪循環から抜け出すために不可欠なのが、発注業務の「見える化」とデータに基づいた「分析」なのです。

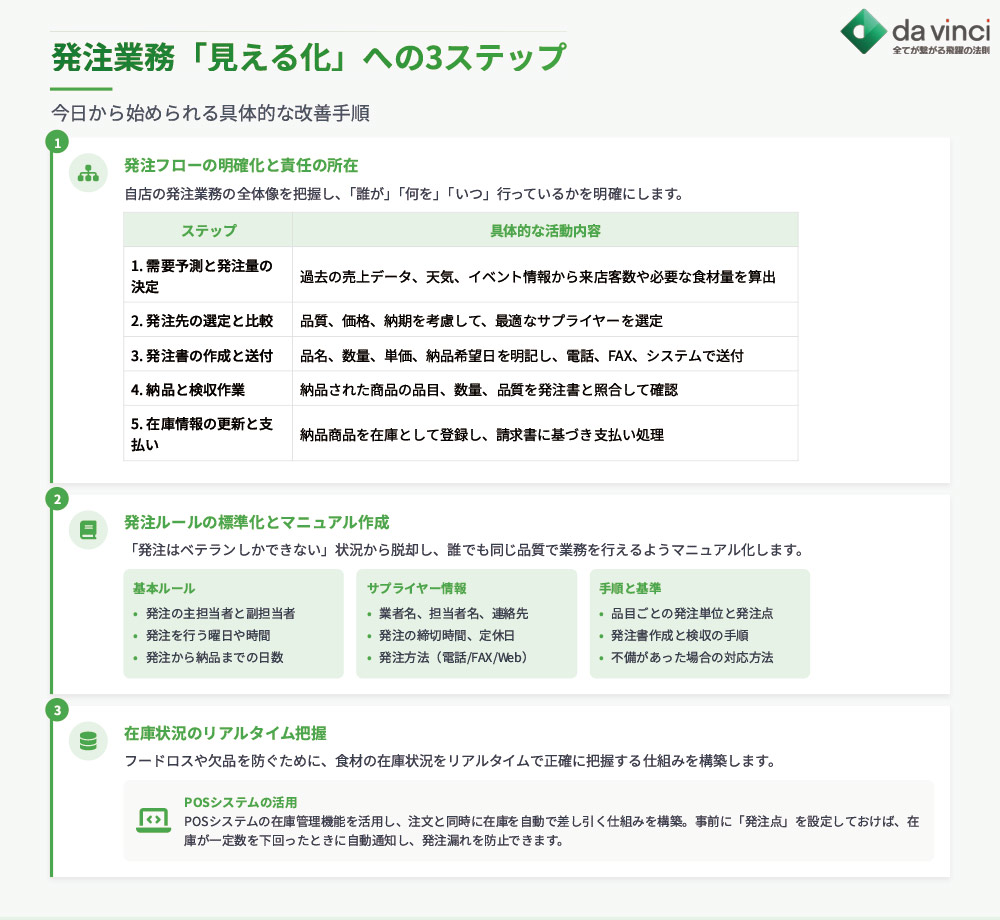

「見える化」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。しかし、やるべきことは非常にシンプルです。ここでは、誰でも今日から取り組める具体的な3つのステップに分けて解説します。

このステップを踏むことで、曖昧だった発注業務が整理され、改善の糸口が見つかるはずです。

まず、自店の発注業務がどのような流れで行われているかを書き出してみましょう。「誰が」「何を」「いつ」行っているかを明確にすることで、業務の全体像が把握できます。これは、「見える化」の基礎となる最も重要な作業です。

| ステップ | 具体的な活動内容 |

|---|---|

| 1. 需要予測と発注量の決定 | 過去の売上データ、天気、イベント情報などから来店客数やメニューの出数を予測し、必要な食材量を算出します。 |

| 2. 発注先の選定と比較 | 品質、価格、納期を考慮して、最適なサプライヤー(仕入れ業者)を選定します。 |

| 3. 発注書の作成と送付 | 品名、数量、単価、納品希望日などを明記した発注書を作成し、電話、FAX、専用システムなどで送付します。 |

| 4. 納品と検収作業 | 納品された商品の品目、数量、品質などを発注書と照合し、不備がないか確認します。 |

| 5. 在庫情報の更新と支払い処理 | 納品された商品を在庫として登録し、請求書に基づいて支払い処理を行います。 |

これらの各ステップにおける担当者を明確にし、チーム全体で共有することが重要です。

「発注はベテランの〇〇さんしかできない」という状況は、非常にリスクが高い状態です。そのスタッフが不在の時に、お店の運営が滞ってしまう可能性があります。誰が担当しても同じ品質で業務を行えるように、発注のルールを文章にして「マニュアル化」しましょう。

マニュアルに記載すべき項目は以下の通りです。

これらのルールを整備することで、業務の属人化を防ぎ、新人スタッフでもスムーズに業務を覚えることができます。

フードロスや欠品を防ぐためには、食材の在庫状況をリアルタイムで正確に把握することが不可欠です。深夜に倉庫で食材を数えるような、時間と手間のかかる手作業の棚卸しから脱却しましょう。

多くの飲食店で導入されているPOSシステム(レジ)には、在庫管理機能が備わっている場合があります。メニューが注文されるたびに、使用した食材の在庫が自動で差し引かれる仕組みを構築できれば、常に最新の在庫数を把握できます。事前に「発注点(在庫がこの数を下回ったら発注する)」を設定しておけば、発注漏れを防ぐことも可能です。まずは自店のPOSシステムに在庫連携機能があるか確認してみましょう。

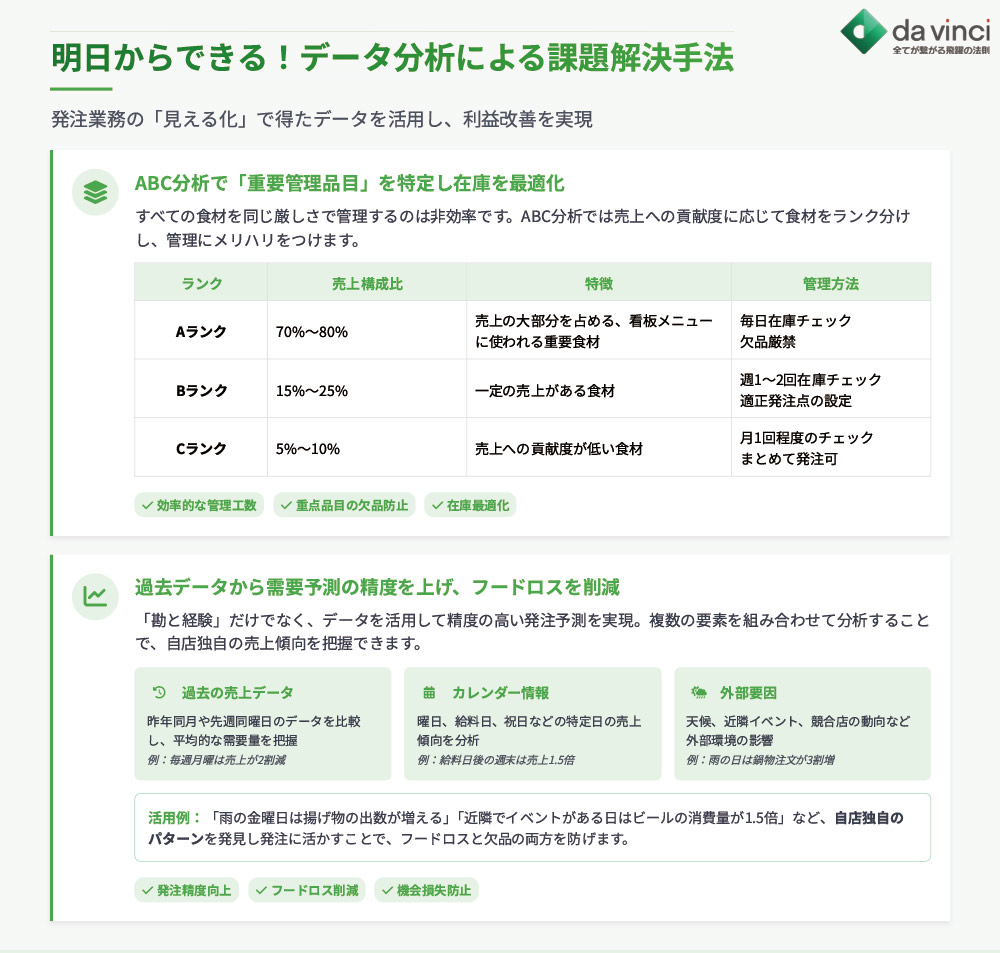

発注業務の「見える化」によって集めたデータは、ただ眺めているだけでは宝の持ち腐れです。データを分析し、経営改善に活かすことで初めてその価値が生まれます。データ分析と聞くと専門知識が必要に思えるかもしれませんが、ここでは初心者でも簡単に実践できる2つの手法を紹介します。

すべての食材を同じように厳しく管理するのは非効率です。そこで役立つのが、食材を重要度に応じてランク分けする「ABC分析」という手法です。売上への貢献度が高い順に食材をA、B、Cの3つのグループに分類し、管理にメリハリをつけます。

| ランク | 売上構成比(目安) | 特徴 | 管理方法の例 |

|---|---|---|---|

| Aランク | 70%~80% | 売上の大部分を占める、お店の看板メニューに使われる重要食材。 | 毎日在庫をチェックし、絶対に欠品させないように厳重に管理する。 |

| Bランク | 15%~25% | Aランクほどではないが、一定の売上がある食材。 | 週に1~2回在庫をチェックし、発注点を決めて管理する。 |

| Cランク | 5%~10% | 売上への貢献度が低い食材。 | 在庫チェックの頻度を下げ、発注もまとめて行うなど、管理の手間を省く。 |

例えば、居酒屋なら「生ビール樽」や「看板メニューのもつ鍋用のモツ」はAランクかもしれません。一方で、「特定のカクテルにしか使わない珍しいリキュール」はCランクになるでしょう。このように管理に強弱をつけることで、効率的かつ効果的な在庫管理が実現します。

「明日はどれくらいお客様が来るだろうか?」という予測は、発注業務の最も難しい部分です。この予測を、勘だけに頼るのではなく、過去のデータを活用して精度を上げていきましょう。

これらのデータを組み合わせて分析することで、「雨の金曜日は揚げ物の出数が増える」「近隣でイベントがある日はビールの消費量が1.5倍になる」といった自店独自の傾向が見えてきます。この傾向に基づいて発注量を調整することで、過剰在庫によるフードロスと、欠品による機会損失を同時に減らすことが可能になります。

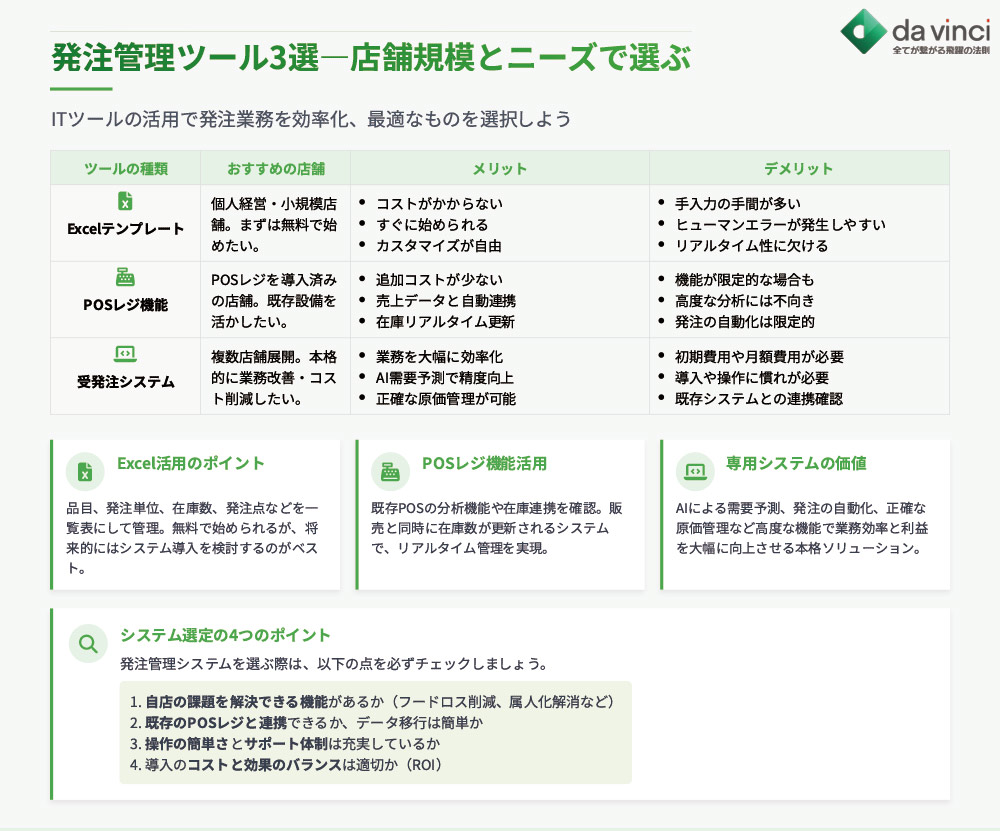

発注業務の「見える化」と「分析」をさらに効率的に進めるためには、ITツールの活用が欠かせません。ここでは、お店の規模やITへの習熟度に合わせて選べる3つのタイプのツールを紹介します。それぞれの特徴を比較し、自店に最適なものを見つけてください。

| ツールの種類 | おすすめの店舗 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① Excelテンプレート | 個人経営・小規模店舗。まずは無料で始めたい。 | ・コストがかからない。 ・すぐに始められる。 |

・手入力の手間がかかる。 ・ミスが発生しやすい。 ・リアルタイム性に欠ける。 |

| ② POSレジの分析機能 | POSレジを導入済みの店舗。既存設備を活かしたい。 | ・追加コストが少ない場合が多い。 ・売上データと自動連携できる。 |

・機能が限定的な場合がある。 ・高度な分析には不向き。 |

| ③ 飲食店向け受発注システム | 複数店舗展開。本格的に業務改善・コスト削減したい。 | ・業務を大幅に効率化できる。 ・AIによる需要予測など高度な機能。 ・正確な原価管理が可能。 |

・初期費用や月額費用がかかる。 ・導入や操作に慣れが必要。 |

最も手軽に始められるのが、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った管理です。「品目」「発注単位」「現在の在庫数」「発注点」「発注数」「サプライヤー」といった項目を一覧にした管理表を作成しましょう。コストをかけずに発注業務の整理ができるため、「見える化」の第一歩として最適です。

ただし、すべての情報を手で入力する必要があるため、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。あくまで基本的な管理方法と捉え、将来的にはシステム導入を検討することをおすすめします。

すでにPOSレジを導入しているなら、その機能を最大限に活用しない手はありません。多くのPOSレジには、売上データを分析する機能や、在庫管理システムと連携する機能が搭載されています。

どのメニューが、いつ、どれだけ売れたかという販売実績データを自動で蓄積し、分析することができます。在庫管理機能と連携すれば、販売と同時に在庫数が更新されるため、リアルタイムでの在庫把握が可能です。まずは、自店で利用しているPOSレジの機能を確認してみましょう。

発注業務を抜本的に改善し、利益を最大化したいのであれば、飲食店に特化した受発注システムの導入が最も効果的です。これらのシステムは、発注業務の効率化はもちろん、経営改善に役立つ多くの機能を備えています。

システムを選ぶ際は、自店の課題を解決できる機能があるか、既存のPOSレジと連携できるか、操作は簡単か、サポート体制は充実しているか、といった点をチェックしましょう。

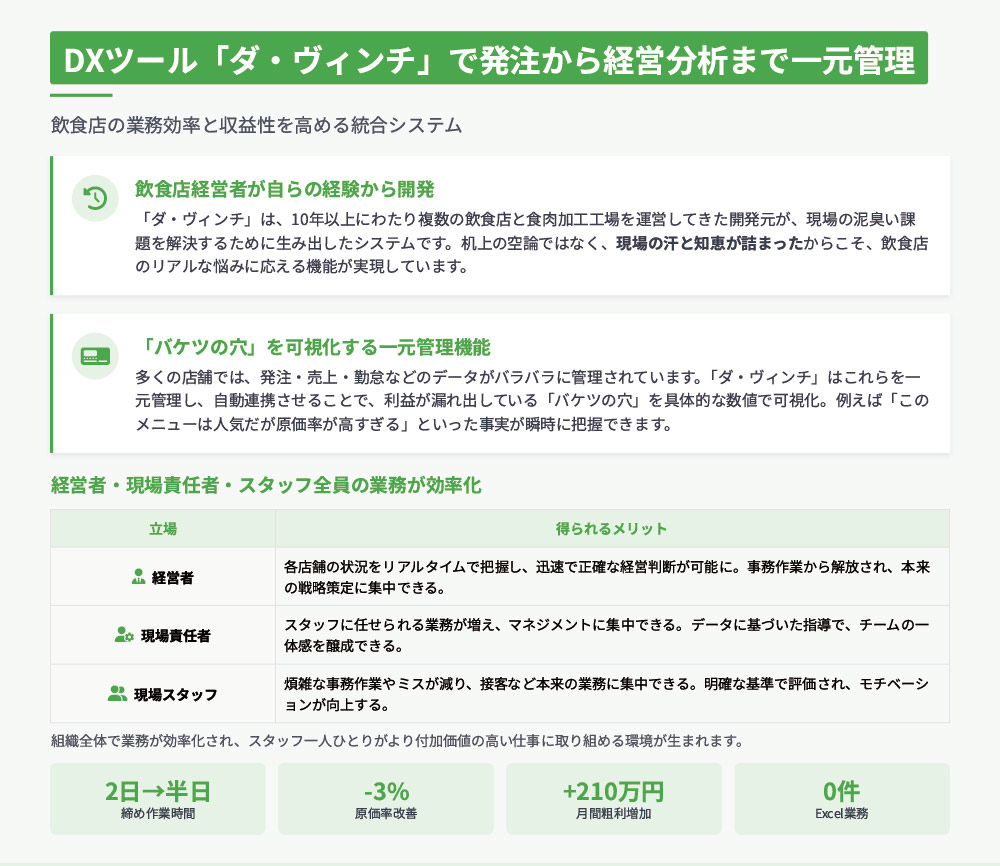

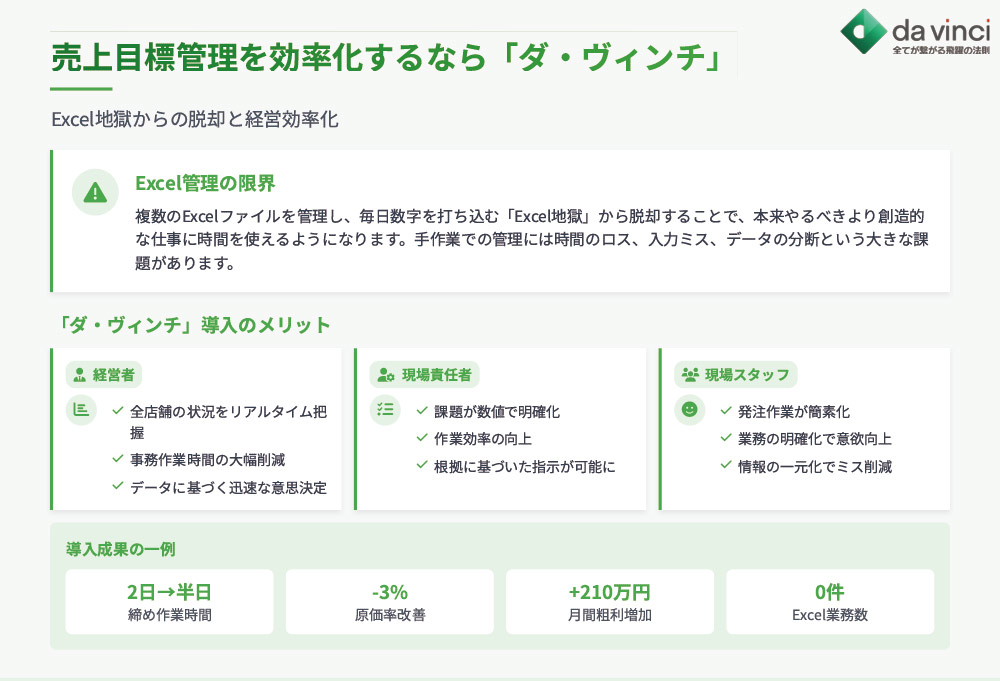

数あるツールの中でも、特に注目したいのが、飲食店経営者が自らの経験に基づいて開発したDXツール「ダ・ヴィンチ」です。このツールは、単なる発注システムではなく、飲食店の経営全体を「見える化」し、最適化するための強力なパートナーとなります。

「ダ・ヴィンチ」の最大の特徴は、開発元自身が10年以上にわたり複数の飲食店と食肉加工工場を運営してきたという点にあります。現場のオペレーションが抱える泥臭い課題から、経営者が日々頭を悩ませる数字の問題まで、すべてを知り尽くした上で開発されています。机上の空論ではない、現場の汗と知恵が詰まったシステムだからこそ、飲食店のリアルな悩みに寄り添い、解決へと導くことができるのです。

多くの店舗では、発注、売上、勤怠などのデータがバラバラに管理されています。「ダ・ヴィンチ」は、これらのデータを一元管理し、自動で連携させます。これにより、これまで見えなかった経営の課題、つまり利益が漏れ出している「バケツの穴」が具体的な数値として可視化されます。例えば、「このメニューはよく出るが、実は原価率が高すぎて利益を圧迫している」といった事実が瞬時に把握でき、的確な対策を打つことが可能になります。

「ダ・ヴィンチ」がもたらすメリットは、経営者だけのものではありません。組織のあらゆる立場で働く人々の生産性を向上させます。

| 立場 | 得られるメリット |

|---|---|

| 経営者 | 各店舗の状況をリアルタイムで把握し、迅速で正確な経営判断が可能に。事務作業から解放され、本来の戦略策定に集中できる。 |

| 現場責任者(店長) | スタッフに任せられる業務が増え、マネジメントに集中できる。データに基づいた指導で、チームの一体感を醸成できる。 |

| 現場スタッフ | 煩雑な事務作業やミスが減り、接客など本来の業務に集中できる。明確な基準で評価され、モチベーションが向上する。 |

このように、組織全体で業務が効率化され、スタッフ一人ひとりがより付加価値の高い仕事に取り組める環境が生まれます。

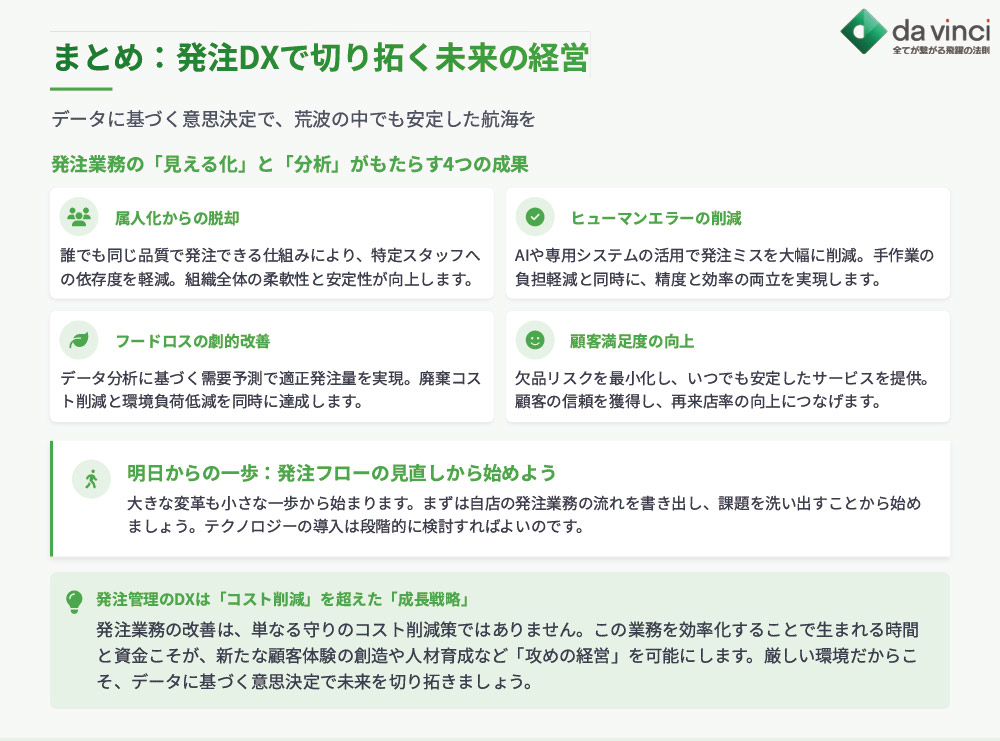

飲食店における発注業務の「見える化」と「分析」は、もはや単なるコスト削減や業務効率化の手法ではありません。それは、データという客観的な根拠に基づき、迅速かつ的確な経営判断を下すことを可能にする、現代の飲食店経営に不可欠な戦略です。

勘と経験だけに頼る時代は終わりを告げました。AIや専用システムを活用した発注管理は、属人化からの脱却、ヒューマンエラーの削減、フードロスの劇的な改善、そして顧客満足度の向上に大きく貢献します。

厳しい経営環境を乗り越え、お店を持続的に成長させていくために、発注管理のDX推進は避けては通れない道です。この記事で紹介した手順やツールを参考に、まずは自店の発注フローを見直すことから始めてみませんか。その勇気ある一歩が、あなたのお店の未来を明るく照らすはずです。

ここまで紹介してきたように、発注業務をExcelで整理し、データを分析するだけでも大きな改善効果があります。しかし、複数店舗の運営や人手不足といった現実を考えると、「入力や集計の手間を減らし、数字を自動で動かす仕組み」を整えることが次のステップです。

そこでおすすめなのが、飲食店の現場経験から生まれた経営DXツール「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」です。単なる発注管理システムではなく、売上・原価・勤怠・人件費といった店舗経営のすべてを連携し、“数字で経営を語れる”環境を実現します。

日次PLを自動作成:POSデータと連携し、毎日の損益を自動で算出。利益の流れを即座に把握。

発注・原価・勤怠を一元管理:バラバラだった情報を統合し、「どこで利益が漏れているか」を見える化。

属人化を防ぐ仕組み:誰が見ても同じ数字・同じ基準で判断できるクラウド環境。

直感的な操作性:複雑な設定は不要。現場スタッフでも簡単に使いこなせるUI設計。

ダ・ヴィンチがもたらすのは、“効率化”だけではありません。

数字に基づいた経営判断を可能にし、勘や経験に頼らない「確信を持てる経営」へと導きます。

Excelの次は、ダ・ヴィンチで「数字が語る経営」へ。

発注・原価・人件費のすべてをリアルタイムで把握し、利益の最大化を実現しましょう。

「うちの店、一体いくら売り上げれば安心なんだろう…」

「売上目標を立てろと言われるけど、何から手をつけていいか分からない…」

飲食店の経営者や店長なら、誰もが一度はこんな悩みを抱えるのではないでしょうか。日々の忙しい業務の中で、感覚や経験だけに頼った経営をしてしまうのは無理もありません。

しかし、その「どんぶり勘定」が、気づかぬうちに利益を圧迫し、将来への漠然とした不安につながっている可能性があります。この記事では、そんなお悩みを持つあなたのために、誰でも実践できる「根拠のある売上目標の立て方」を5つのステップで徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、単なる数字の計算だけでなく、目標を達成するための具体的な行動計画まで描けるようになっているはずです。感覚的な経営から卒業し、自信を持ってお店の舵取りをするための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

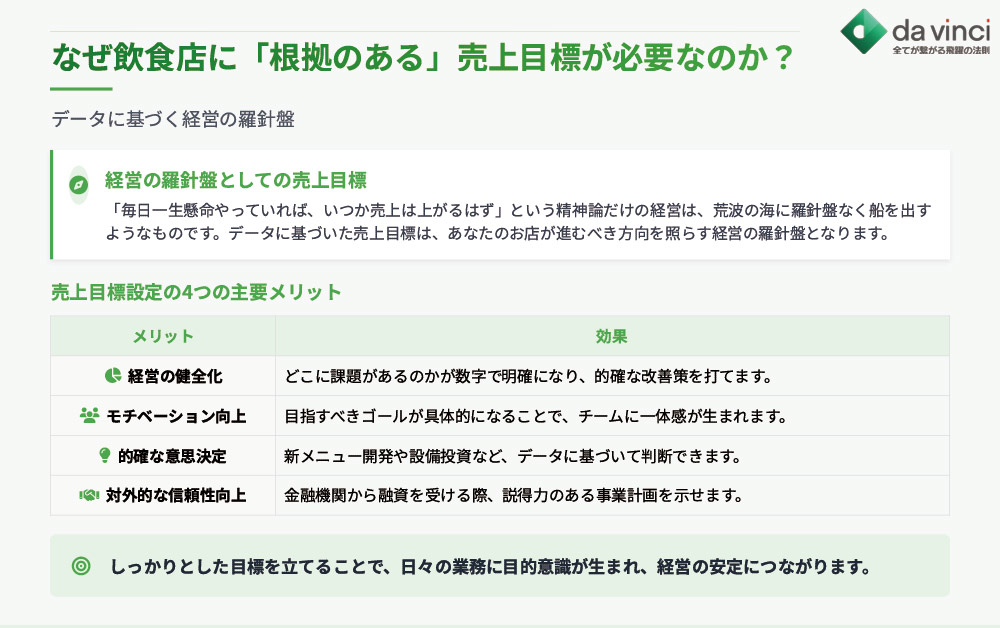

そもそも、なぜ売上目標を立てる必要があるのでしょうか。「毎日一生懸命やっていれば、いつか売上は上がるはず」と考えてしまうかもしれません。

しかし、根拠のない精神論だけの経営は、荒波の海に羅針盤なく船を出すようなものです。データに基づいた売上目標は、あなたのお店が進むべき方向を照らす、経営の羅針盤となります。

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 経営の健全化 | どこに課題があるのかが数字で明確になり、的確な改善策を打てます。 |

| スタッフのモチベーション向上 | 目指すべきゴールが具体的になることで、チームに一体感が生まれます。 |

| 的確な意思決定 | 新メニュー開発や設備投資など、データに基づいて判断できます。 |

| 対外的な信頼性向上 | 金融機関から融資を受ける際、説得力のある事業計画を示せます。 |

しっかりとした目標を立てることで、日々の業務に目的意識が生まれ、経営の安定につながるのです。

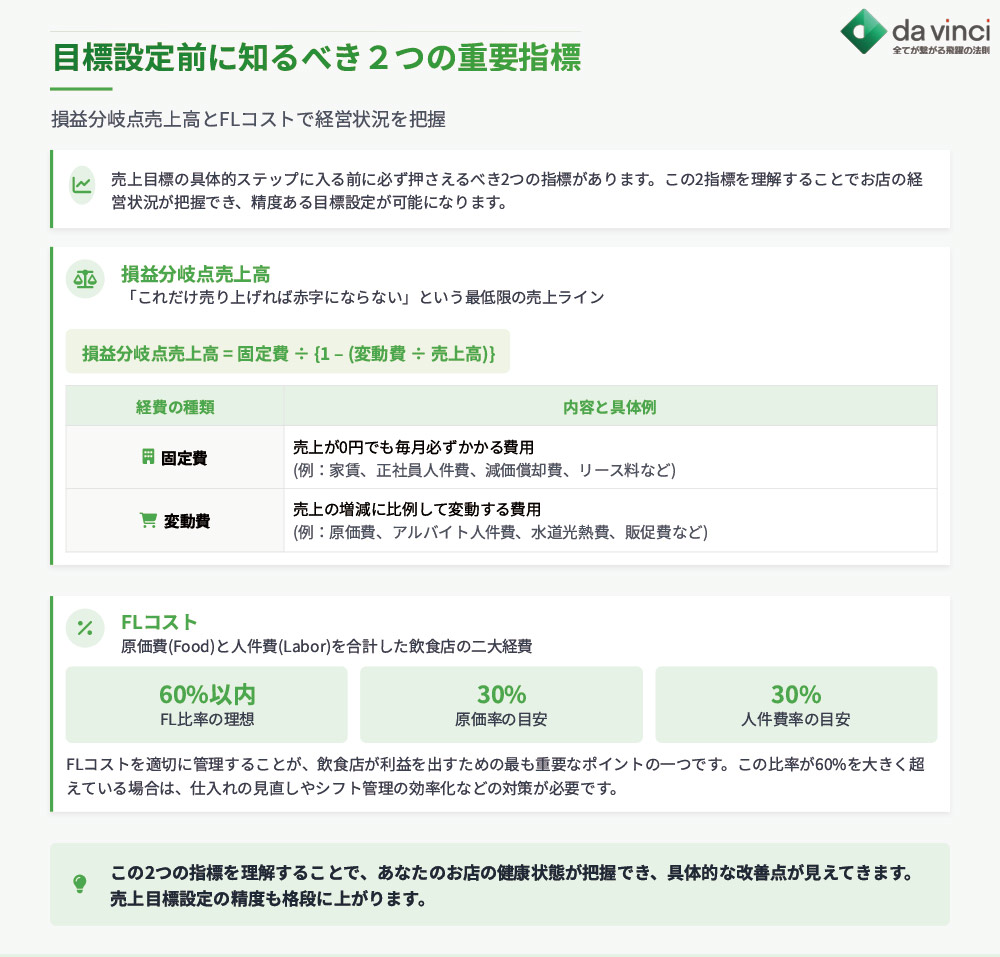

具体的な目標設定のステップに入る前に、最低限知っておきたい2つの重要な経営指標があります。少し難しく聞こえるかもしれませんが、個人店の経営者こそ知っておくべき、とてもシンプルな考え方です。

この2つを理解するだけで、あなたのお店の健康状態が把握でき、目標設定の精度が格段に上がります。

まずはこの2つの指標について、分かりやすく解説していきます。

損益分岐点売上高とは、簡単に言えば「これだけ売り上げれば、とりあえず赤字にはならない」という最低限の売上ラインのことです。この数字を知ることで、お店を存続させるための最低目標が明確になります。

計算するためには、まずお店の経費を「固定費」と「変動費」の2種類に分ける必要があります。

| 経費の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 固定費 | 売上が0円でも毎月必ずかかる費用 | 家賃、正社員人件費、減価償却費、リース料など |

| 変動費 | 売上の増減に比例して変動する費用 | 原価費、アルバイト人件費、水道光熱費、販促費など |

これらの費用を把握したら、以下の式で損益分岐点売上高を計算できます。

例えば、月の固定費が100万円、変動費率(売上に対する変動費の割合)が40%なら、損益分岐点は約167万円です。

つまり、毎月167万円以上売り上げないと赤字になってしまう、ということが分かります。

FLコストとは、原価費(Food)と人件費(Labor)を合計した費用のことです。

この2つは飲食店の経費の中で最も大きな割合を占めるため、FLコストの管理が利益を出すための鍵となります。

一般的に、FL比率(売上高に占めるFLコストの割合)は60%以内が健全な経営の目安とされています。

内訳としては、原価費率(F率)30%、人件費率(L率)30%が理想です。

まずは自店のFLコストを計算し、この目安と比較してみましょう。

もし60%を大幅に超えている場合は、仕入れの見直しやシフト管理の効率化など、コスト削減の対策が必要です。

お待たせしました。

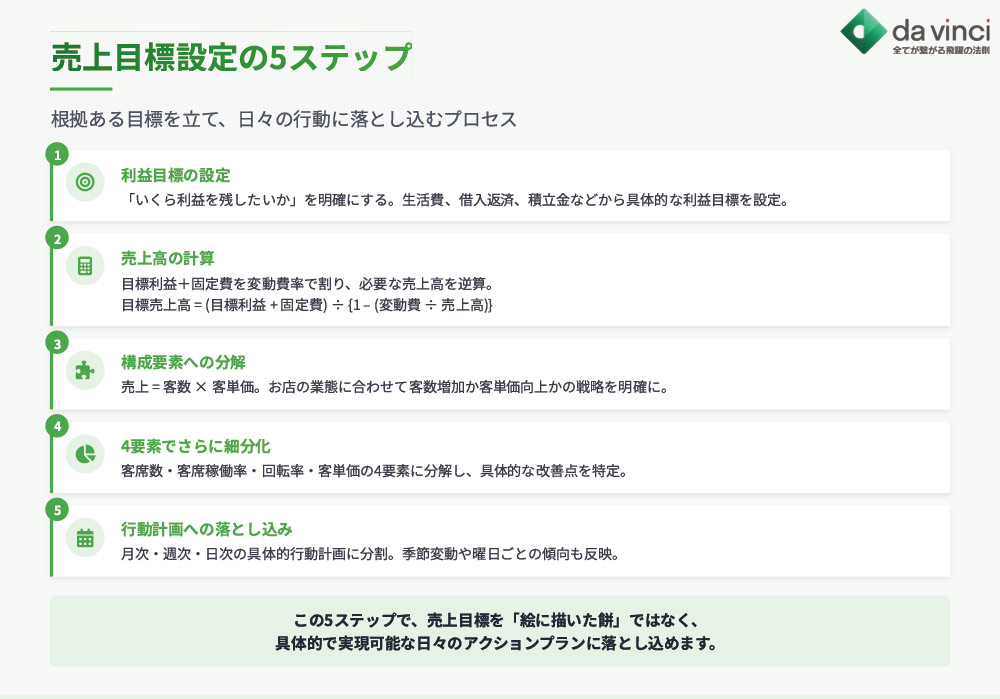

ここからは、実際にあなたのお店の売上目標を立てるための具体的な5つのステップを解説します。

電卓と、お店の経費が分かる書類(賃貸契約書や過去のレシートなど)を用意して、一緒に計算を進めていきましょう。

この5つのステップを踏むことで、誰でも根拠のある売上目標を設定できます。

最初のステップは、意外かもしれませんが「売上」ではなく「利益」の目標を決めることです。

あなたがこの事業を通じて、最終的に手元にいくら残したいのかを明確にします。

この利益目標には、以下のような項目が含まれます。

単なる希望額ではなく、事業を継続し、成長させていくために必要な金額を具体的に設定することが、全ての計算の出発点になります。

ステップ1で決めた「目標利益」を達成するために、いくら売り上げる必要があるのかを計算します。

計算式は、損益分岐点の考え方を応用したもので、非常にシンプルです。

例えば、月の目標利益を50万円、固定費を100万円、変動費率を40%と設定した場合、目標売上高は250万円となります。

このように、確保したい利益から逆算することで、目指すべき売上高が具体的に見えてきます。

詳細な経費の計算が難しい場合、家賃を基にした簡単な目安計算も役立ちます。

一般的に、飲食店の売上目標と家賃には相関関係があるとされています。

| 計算方法 | 目安 | 例(家賃25万円の場合) |

|---|---|---|

| 月商目標 | 月の家賃の10倍 | 250万円 |

| 日商目標 | 月の家賃の1/3 | 約8.3万円 |

この方法はあくまで概算ですが、ステップ2で算出した目標額が現実的な範囲にあるかを確認するのに便利です。

もし、算出した目標額がこの目安から大きくかけ離れている場合、家賃が高すぎるか、利益目標が非現実的である可能性を疑う必要があります[1]。

月商250万円という大きな目標を立てただけでは、日々の営業で何をすればいいか分かりにくいままです。

そこで、この目標をより具体的な行動指標に分解していきます。

飲食店の売上は、非常にシンプルな式で表せます。

例えば、1日の売上目標が約8.3万円の場合、それを達成するための組み合わせは無限に考えられます。

あなたのお店の業態やコンセプトに合わせて、客数を増やすべきか、客単価を上げるべきか、戦略の方向性を定めることが重要です。

「客数」と「客単価」をさらに細かく分解することで、より具体的なアクションプランが見えてきます。

売上予測は、以下の4つの要素の掛け算で、より正確にシミュレーションできます。

各要素の意味と改善策の例を以下の表にまとめました。

| 要素 | 意味 | 改善策の例 |

|---|---|---|

| 客席数 | お店の座席の総数 | 物理的な数。デリバリーなどでは調理能力に置き換える。 |

| 客席稼働率 | 営業時間中に席がどれだけ埋まっているかの割合 | 予約管理の徹底、アイドルタイムの割引実施 |

| 回転率 | 1つの席が1日に何回使われるか | オペレーション効率化、提供時間の短縮 |

| 客単価 | お客様1人あたりの平均利用金額 | セットメニューの提案、追加オーダー(アップセル)の促進 |

これらの要素のうち、どれを改善すれば目標達成に最も効果的か、シミュレーションしてみましょう。

例えば、「回転率をあと0.2回上げるにはどうすればいいか?」と考えることで、具体的な改善策が生まれます。

最後に、算出した目標を日々の行動計画にまで落とし込みます。

大きな目標も、小さく分割することで達成への道のりが明確になります。

| 期間 | 目標設定のポイント |

|---|---|

| 月次目標 | 年間目標を12で割る。季節変動(繁忙期・閑散期)も考慮する。 |

| 週次目標 | 月次目標を4で割る。月末のイベントなども計画に含める。 |

| 日次目標 | 週次目標を営業日数で割る。曜日ごとの売上傾向(平日・週末)を反映させる。 |

例えば、「今週の目標達成のために、金曜日は客数を10人増やす必要がある。だからSNSで週末限定クーポンを告知しよう」といった具体的な行動計画が立てられるようになります。

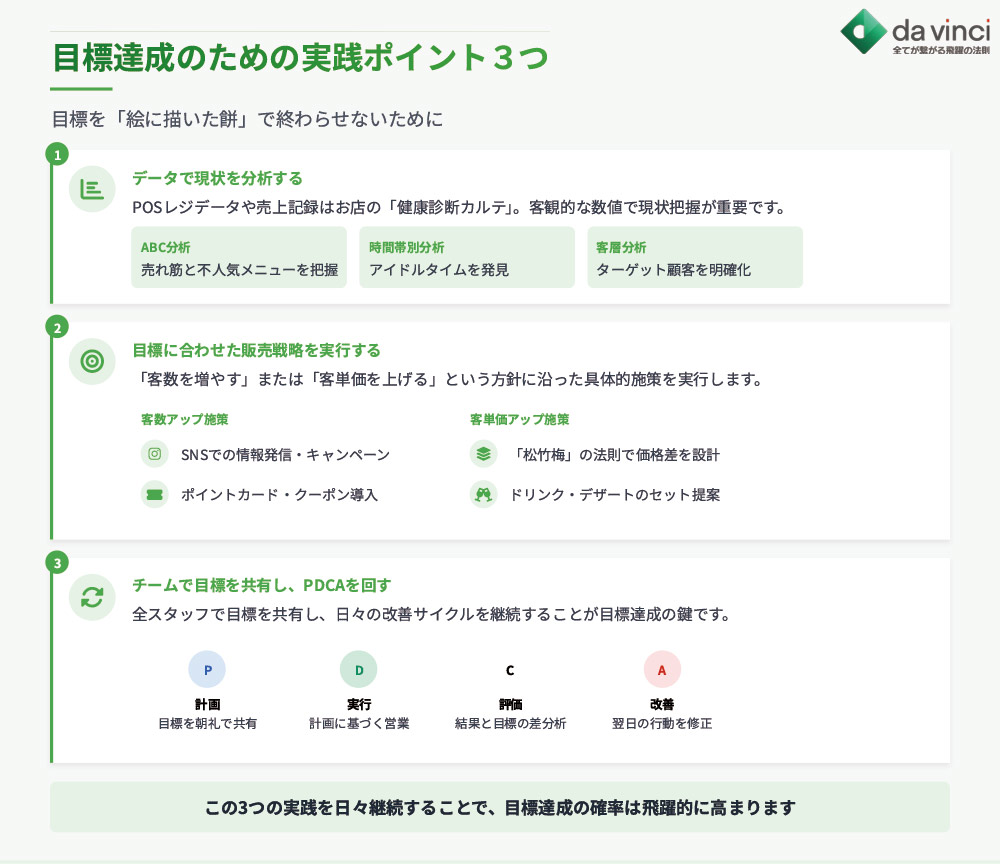

目標を立てるだけで満足してしまっては意味がありません。ここでは、立てた目標を「絵に描いた餅」で終わらせないために、必ず実践すべき3つのことをご紹介します。

計画を立て、実行し、改善し続けるサイクルを回すことが、目標達成への一番の近道です。

目標達成への第一歩は、まず自店の現状を客観的に把握することです[2]。

POSレジのデータや日々の売上記録は、あなたのお店の健康状態を示すカルテのようなものです。

これらのデータを分析することで、「なぜ売上が伸びないのか」という課題が明確になり、的確な改善策を立てることができます。

ステップ3で定めた「客数を増やす」または「客単価を上げる」という方針に基づき、具体的な販売戦略を実行します。

やみくもに施策を打つのではなく、目標に直結するアクションを起こすことが重要です[3]。

| 目標 | 施策の例 |

|---|---|

| 客数アップ | – SNSでの情報発信、キャンペーン告知 – ポイントカードやクーポンの導入 – 新しいランチセットの開発 – テイクアウトやデリバリーへの対応 |

| 客単価アップ | – 「松竹梅」の法則でメニューに価格差をつける – ドリンクセットやデザートセットを提案する – スタッフによるおすすめメニューの紹介(アップセル) – 高付加価値の限定メニューを開発する |

自店で今すぐ始められることから試してみましょう。

売上目標は、経営者だけが知っていれば良いというものではありません。アルバイトスタッフも含めたチーム全員で目標を共有することで、お店に一体感が生まれます。

このPDCAサイクルを毎日コツコツと回し続けることが、着実に目標を達成するための最も確実な方法です。

ここまで、売上目標の立て方と達成に向けた行動を解説してきました。しかし、「日々の業務で忙しくて、Excelで毎日数字を管理するのは正直しんどい…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

入力の手間やミス、管理の属人化など、手動での管理には限界があります。そこで、より効率的で正確な目標管理を実現するための強力なツールが、Leap itが提供する日次PLツール「ダ・ヴィンチ」です。

「ダ・ヴィンチ」は、単なる管理ツールではありません。

開発元自身が、未経験から飲食店を9店舗まで成長させた過程での苦労や失敗の経験を基に、「現場が本当に必要とする機能」を徹底的に追求して作られたシステムです。

「バケツの水を汲む前にバケツの穴を埋める」という思想のもと、現場の負担を増やすことなく、経営状況をリアルタイムで可視化します。

導入することで、経営者、現場責任者、そして現場スタッフそれぞれに大きなメリットがもたらされます。

| 対象者 | 「ダ・ヴィンチ」導入によるメリット |

|---|---|

| 経営者 | – 全店舗の経営状況をリアルタイムで一目で把握できる – 事務作業の時間が大幅に削減され、戦略的な業務に集中できる – データに基づいた迅速で正確な経営判断が可能になる |

| 現場責任者 | – 自店舗の課題が数値で明確になり、具体的な対策を立てやすい – スタッフに任せられる業務が増え、自身の作業効率が向上する – 根拠に基づいた指示が出せるため、チームの納得感が得やすい |

| 現場スタッフ | – 発注などの作業が簡素化され、ミスが減る – やるべき仕事が明確になり、仕事への意欲や評価につながりやすい – 情報が一元化され、マニュアルに頼る手間が省ける |

「ダ・ヴィンチ」は、発注・売上・勤怠といったバラバラになりがちな情報を一元管理し、日々の損益(PL)を自動で算出します。

これにより、経営のDX化を推進し、あなたの貴重な時間を節約しながら、より精度の高い経営判断をサポートします。

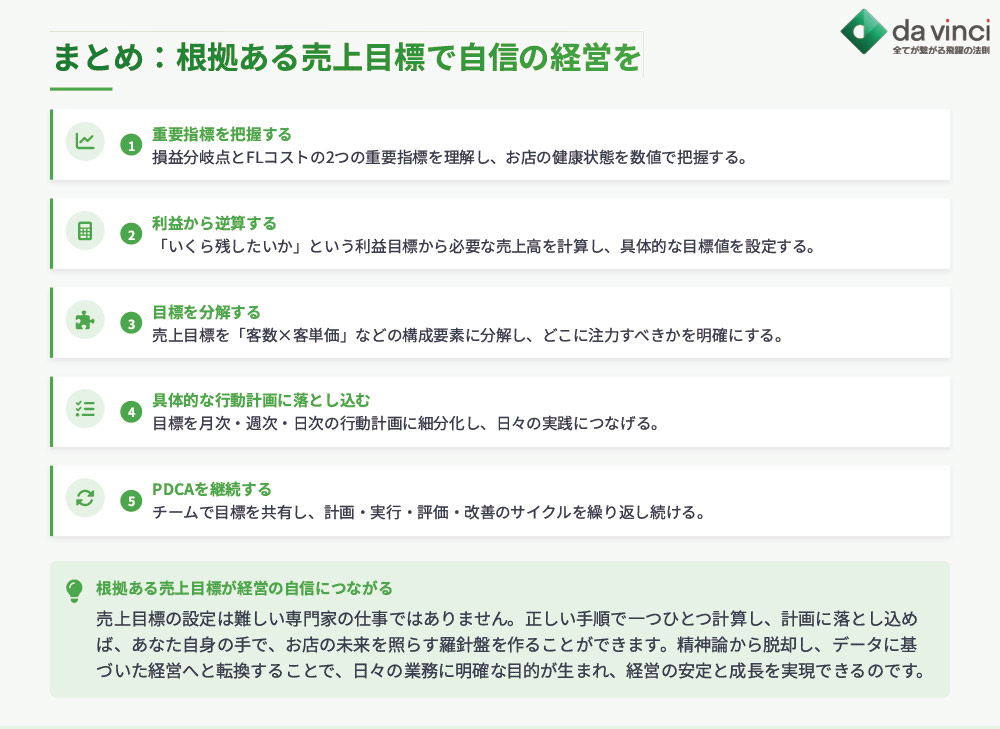

今回は、飲食店の売上目標の立て方について、具体的なステップと達成のためのアクションを解説しました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

売上目標の設定は、決して難しい専門家の仕事ではありません。

正しい手順で一つひとつ計算し、計画に落とし込んでいけば、あなた自身の手で、あなたのお店の未来を照らす羅針盤を作ることができるのです。

この記事が、あなたの感覚的な経営からの脱却と、自信に満ちた店舗運営の実現に向けた一助となれば幸いです。

この記事で学んだように、売上目標は「根拠を持って立てる」ことが何より大切です。

しかし、実際の店舗運営では――

「Excel入力に時間を取られて分析まで手が回らない」

「経費や人件費をリアルタイムで把握できない」

そんな課題に直面する経営者も多いのではないでしょうか。

そんな現場の声から生まれたのが、飲食店経営管理システム 「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」 です。売上・原価・人件費などのデータを自動で集計し、毎日の損益(PL)を“見える化”。数字を追う手間を減らしながら、正確な経営判断を支援します。

ダ・ヴィンチの主な特徴

日次PLを自動作成:POSレジと連携し、日々の利益をリアルタイム表示

Excel管理を卒業:手入力や計算ミスを防ぎ、業務効率を大幅アップ

課題を即発見:FLコストや利益率を自動算出し、改善点を一目で把握

チームで共有:オーナー・店長間で経営データをクラウド共有可能

数字を「管理」ではなく「判断の武器」に。

「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」が、あなたの店舗経営を“勘と経験”から“見える経営”へと進化させます。

「日々の売上が思うように伸びない…」

「長年の勘と経験だけに頼る経営に、そろそろ限界を感じている…」

飲食店の経営者や店長の皆様なら、一度はこのような悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。お客様を増やす努力も大切ですが、実はもう一つ、売上を大きく左右する重要な鍵があります。

それが「客単価」の分析と向上です。

この記事は、データ分析の専門家ではない、現場で奮闘するあなたのための経営の羅針盤です。高価な分析ツールは必要ありません。身近なExcelを使い、自店の「客単価」を正しく分析し、売上アップに繋げるための具体的な方法を、手順を追って分かりやすく解説します。

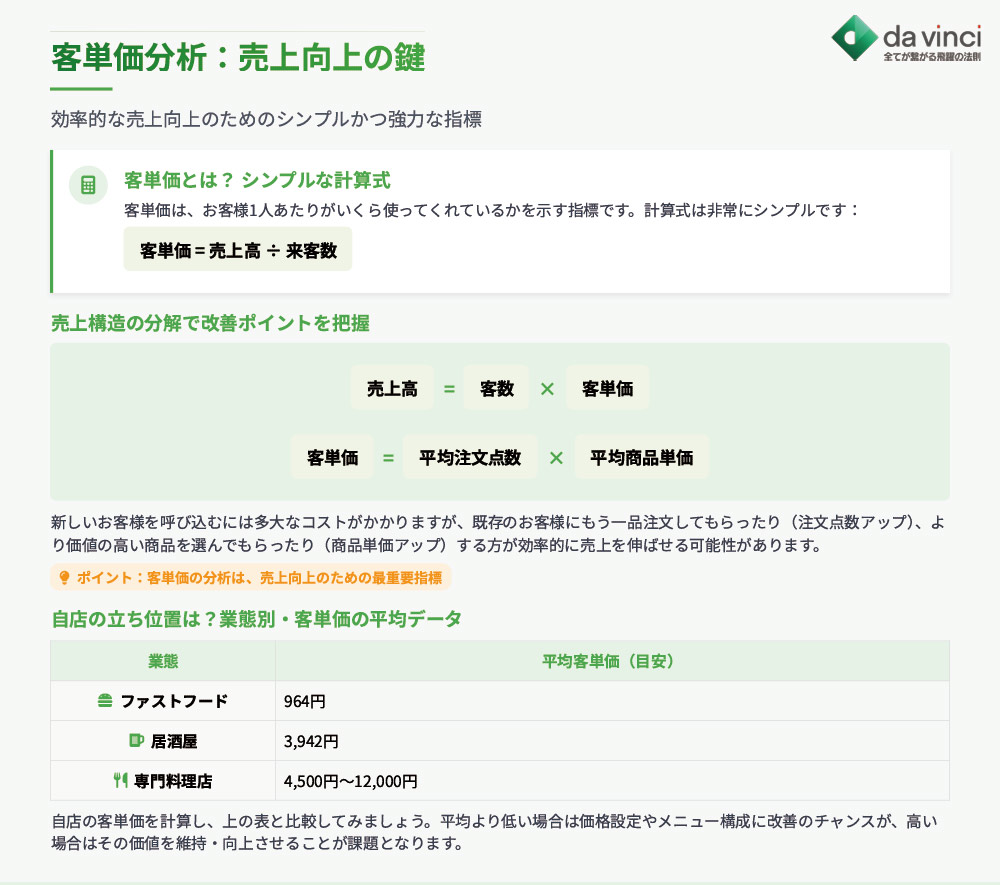

客単価とは、お客様一人あたりが一度の来店で支払う平均金額のことです。

計算式は非常にシンプルで、以下の通りです。

| 計算項目 | 計算式 |

|---|---|

| 客単価 | 売上高 ÷ 来客数 |

この客単価は、さらに細かく分解して考えることが重要です。

売上の構造を理解することで、どこに改善の余地があるのかが見えてきます。

| 売上を構成する要素 | 分解式 |

|---|---|

| 売上高 | 客数 × 客単価 |

| 客単価 | 平均注文点数 × 平均商品単価 |

新しいお客様を呼び込む(客数を増やす)には、広告宣伝費などのコストや多大な労力がかかります。一方で、今いるお客様にもう一品注文してもらったり(注文点数アップ)、より価値の高い商品を選んでもらったり(商品単価アップ)する方が、効率的に売上を伸ばせる可能性があるのです。だからこそ、客単価の分析は、売上向上のための最重要指標と言えます。

まずは、自店の客単価が業界水準と比べてどの位置にあるのかを客観的に把握しましょう。業態によって平均客単価は大きく異なります。

| 業態 | 平均客単価(目安) |

|---|---|

| ファストフード | 964円 |

| 居酒屋 | 3,942円 |

| 専門料理店 | 4,500円~12,000円 |

出典:外食市場調査などに基づく参考値

自店の客単価を計算し、上の表と比較してみてください。もし平均より低い場合は、価格設定やメニュー構成に改善のチャンスが眠っているかもしれません。逆に高い場合は、その価値を維持・向上させることが今後の課題となります。

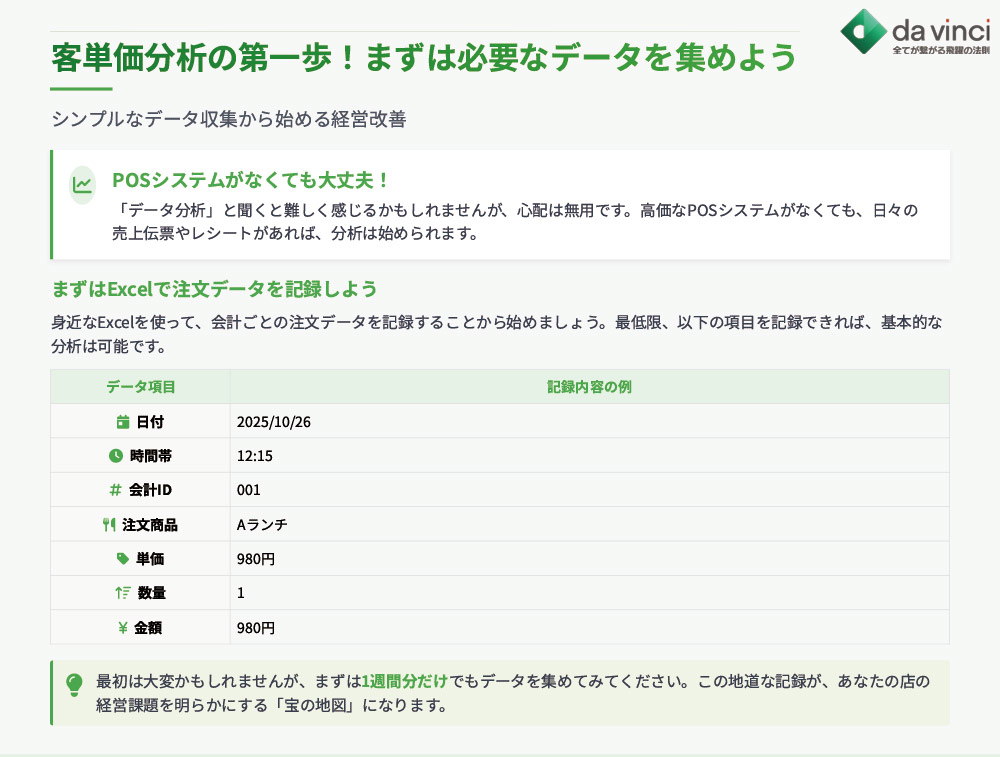

「データ分析」と聞くと、難しく感じるかもしれません。しかし、心配は無用です。高価なPOSシステムがなくても、日々の売上伝票やレシートがあれば、分析は始められます。

まずは、身近なExcelを使って、会計ごとの注文データを記録することから始めましょう。最低限、以下の項目を記録できれば、基本的な分析は可能です。

| データ項目 | 記録内容の例 |

|---|---|

| 日付 | 2025/10/26 |

| 時間帯 | 12:15 |

| 会計ID | 001 |

| 注文商品 | Aランチ |

| 単価 | 980円 |

| 数量 | 1 |

| 金額 | 980円 |

| 注文商品 | セットドリンク |

| 単価 | 200円 |

| 数量 | 1 |

| 金額 | 200円 |

最初は大変かもしれませんが、まずは1週間分だけでもデータを集めてみてください。この地道な記録が、あなたの店の経営課題を明らかにする「宝の地図」になります。

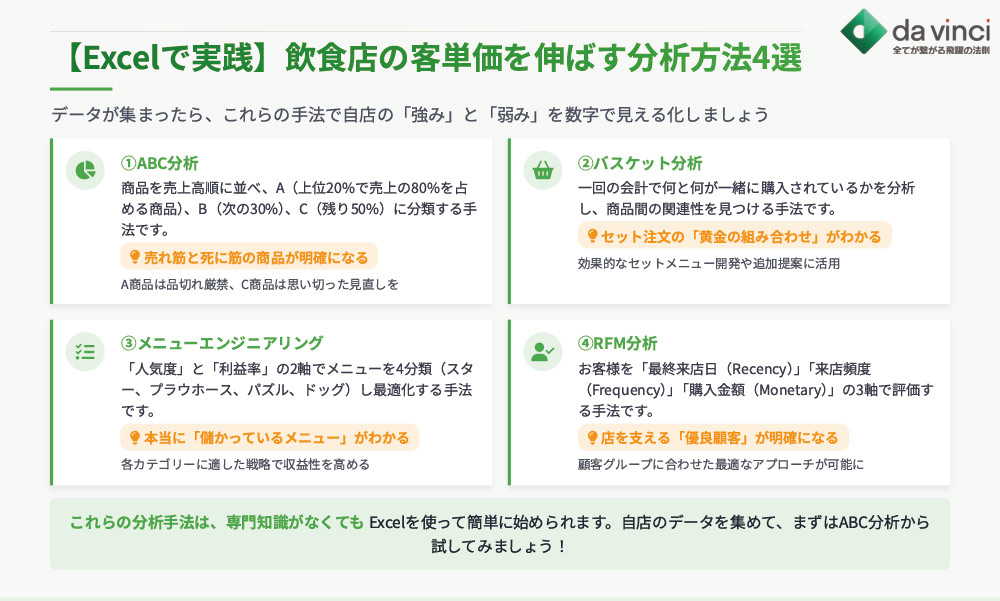

データが集まったら、いよいよ分析のステップに進みます。ここでは、専門家でなくてもExcelで簡単に実践できる、効果的な4つの分析手法をご紹介します。

これらの手法を使えば、あなたの店の「強み」と「弱み」が数字となって見えてくるはずです。

ABC分析は、商品を売上高の高い順に並べ、A・B・Cの3つのランクに分類して管理する手法です。「売上の8割は、全商品のうちの2割が生み出している」というパレートの法則に基づいています。この分析により、どの商品に力を入れるべきか、逆に見直すべきかが一目瞭然になります。

| ランク | 売上構成比(目安) | 特徴と対策 |

|---|---|---|

| Aランク | ~80% | 売れ筋商品(重要管理品目)。看板メニューとして品質を維持し、積極的に販促を行う。品切れは絶対に避ける。 |

| Bランク | 80%~95% | 準売れ筋商品。Aランクに育つ可能性を秘めている。露出を増やす、セットメニューに加えるなどの工夫を検討する。 |

| Cランク | 95%~100% | 死に筋商品。改善策を考えるか、思い切ってメニューから外すことを検討する。食材ロスの原因にもなりやすい。 |

Excelを使えば、商品を売上順に並び替え、累計構成比を計算するだけで簡単に分析できます。まずは、自店のAランク商品が何かを把握することから始めましょう。

バスケット分析とは、一回の会計(バスケット)で、何と何が一緒に購入されているかを分析する手法です。例えば、「ハンバーガーを頼むお客様は、8割の確率でポテトも注文する」といった傾向を見つけ出します。

この分析結果は、効果的なセットメニューの開発や、スタッフによる追加提案(クロスセル)の強力な根拠となります。「アヒージョには、ぜひバケットもご一緒にいかがですか?」この一言が、データに基づいた提案であれば、お客様の満足度も客単価も同時に向上させることができます。

POSデータがなくても、日々の伝票を注意深く見返すことで、人気の組み合わせのヒントは得られます。

メニューエンジニアリングは、「人気(販売数)」と「利益率」という2つの軸で各メニューを評価し、メニュー構成全体を最適化する科学的なアプローチです。メニューを以下の4つのカテゴリーに分類し、それぞれに適した戦略を立てます。

| カテゴリー | 人気度 | 利益率 | 戦略 |

|---|---|---|---|

| スター | 高 | 高 | 看板メニュー。メニューブックの目立つ位置に配置し、積極的にプロモーションする。 |

| プラウホース | 高 | 低 | 人気はあるが儲けが少ない。値上げやポーションの見直しで利益率改善を検討する。 |

| パズル | 低 | 高 | 儲かるが注文が少ない。スタッフのおすすめやメニューブックの工夫で人気度向上を図る。 |

| ドッグ | 低 | 低 | 人気も利益もない。抜本的な改良を施すか、メニューからの廃止を検討する。 |

この分析を行うことで、どのメニューを育て、どのメニューを見直すべきかが明確になります。

RFM分析は、会員カードや予約システムの顧客データを活用し、お客様をグループ分けする手法です。

以下の3つの指標で評価します。

この分析により、「最近も来てくれて、頻度も高く、たくさんお金を使ってくれる」といった優良顧客を特定できます。そして、顧客グループごとに最適なアプローチが可能になります。例えば、優良顧客には感謝を込めた特別優待を、しばらくご来店の無いお客様には再来店を促すクーポンを送る、といった施策が考えられます。

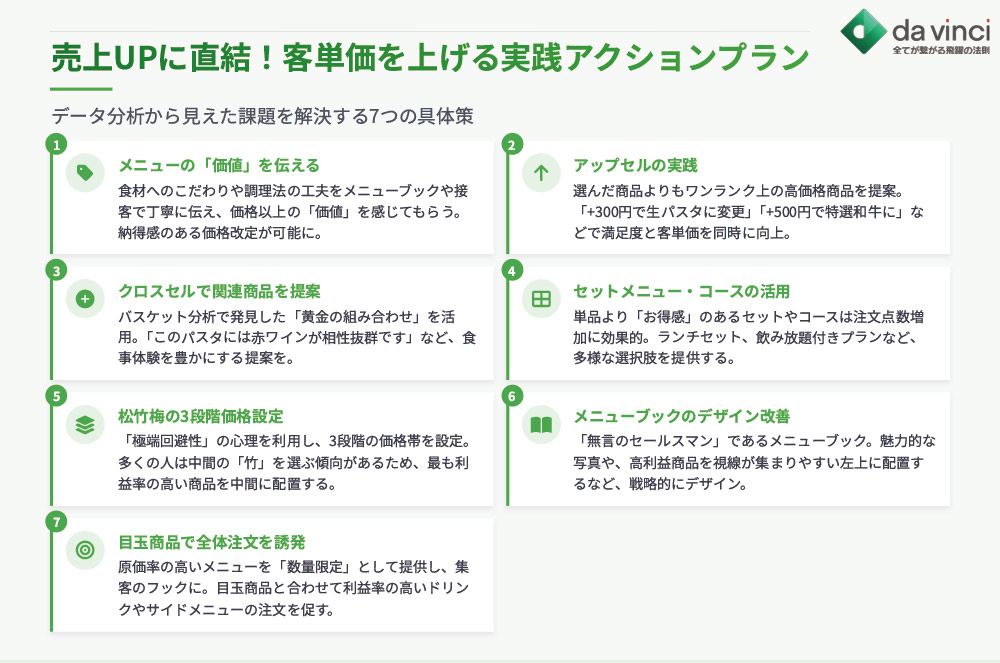

データ分析で自店の課題が見えてきたら、次はいよいよ具体的な行動に移す番です。

分析結果を基に、明日からでも試せる客単価向上のための実践的なアクションプランを7つご紹介します。

単に値段を上げるだけでは、お客様は離れてしまいます。大切なのは、価格以上の「価値」を感じてもらうことです。例えば、ABC分析で特定したAランク商品について、「〇〇県産の希少な豚肉を使用」「シェフが毎朝市場で仕入れる新鮮野菜」など、食材へのこだわりや調理法の工夫をメニューブックや接客で丁寧に伝えましょう。価値が伝われば、お客様は価格改定にも納得してくれます。

アップセルとは、お客様が選んだ商品よりも、もうワンランク上の高価格な商品を提案する手法です。「+300円で、パスタを当店自慢の生パスタに変更できますが、いかがなさいますか?」「+500円で、お肉を特選和牛にご変更できますよ」このような提案は、お客様の選択肢を広げ、より高い満足度を提供しながら、自然に客単価を向上させることができます。

クロスセルは、お客様が注文した商品に関連する別の商品を提案する手法です。バスケット分析で見つけた「黄金の組み合わせ」が、ここで活きてきます。「本日ご注文の白身魚のカルパッチョには、こちらの辛口の白ワインが非常によく合いますよ」お客様の食事体験をより豊かにする提案を心がけることが、成功の秘訣です。

単品で注文するよりもお得に感じられるセットメニューやコース料理は、お客様に選ばれやすく、注文点数を増やす上で非常に効果的です。ランチセットやディナーコース、ファミリーセット、飲み放題プランなど、ターゲット顧客のニーズに合わせて多様な選択肢を用意しましょう。バスケット分析で人気の組み合わせをセットにするのも良い方法です。

同じカテゴリーの商品を「松・竹・梅」の3つの価格帯で提供すると、多くの人は真ん中の「竹」を選ぶ傾向があります。これは「極端回避性」という顧客心理を利用したもので、最も利益率の高い商品を「竹」に設定することで、収益の最大化を図る戦略です。例えば、ステーキのメニューで「並・上・特上」と設定し、お客様の選択を自然に誘導します。

メニューブックは、単なる品書きではなく、強力な「無言のセールスマン」です。お客様の食欲を刺激する魅力的な写真や、ストーリーを感じさせるキャッチコピーは注文率を大きく左右します。また、メニューエンジニアリングで特定した「スター(高人気・高利益)」商品を、人の視線が集まりやすいとされるメニューブックの左上や最初のページに配置するなど、戦略的なデザインを心がけましょう。

あえて原価率の高いメニューを「本日のおすすめ」や「数量限定」として提供し、お客様に「お得感」や「特別感」を感じてもらう戦略です。この魅力的な目玉商品が、お客様を惹きつけるフック(きっかけ)となります。そして、その目玉商品と一緒に、他の利益率の高いドリンクやサイドメニューを注文してもらうことで、結果的に全体の客単価と利益を向上させることが狙いです。

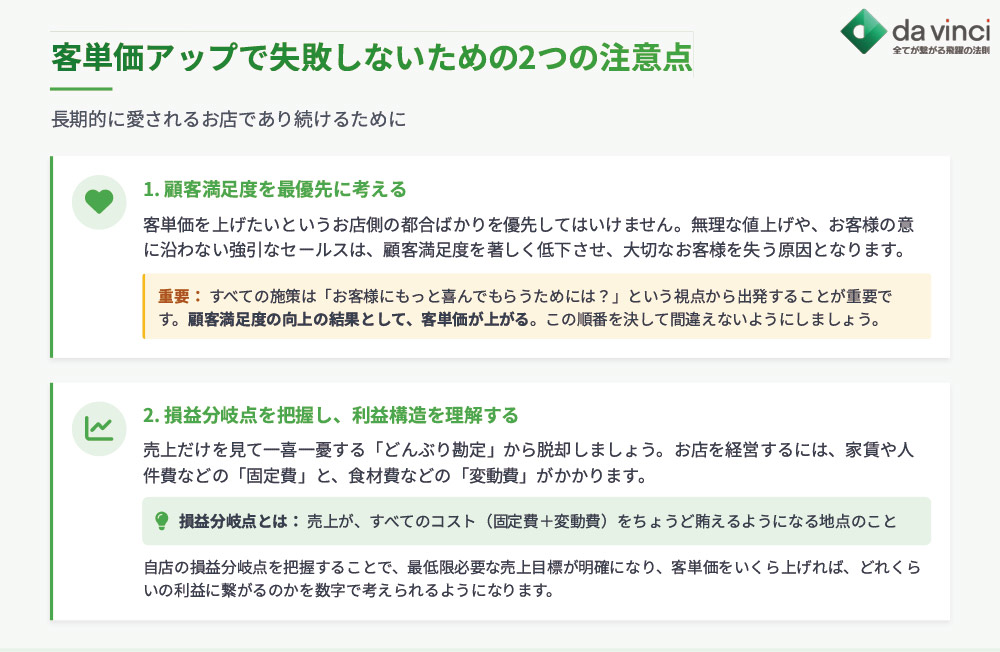

客単価を上げるための施策は、やり方を間違えると逆効果になる可能性もあります。長期的に愛されるお店であり続けるために、以下の2つの注意点を必ず心に留めておいてください。

客単価を上げたいというお店側の都合ばかりを優先してはいけません。無理な値上げや、お客様の意に沿わない強引なセールスは、顧客満足度を著しく低下させ、大切なお客様を失う原因となります。全ての施策は、「お客様にもっと喜んでもらうためには?」という視点から出発することが重要です。顧客満足度の向上の結果として、客単価が上がる。この順番を決して間違えないようにしましょう。

売上だけを見て一喜一憂する「どんぶり勘定」から脱却しましょう。お店を経営するには、家賃や人件費などの「固定費」と、食材費などの「変動費」がかかります。売上が、これら全てのコストをちょうど賄えるようになる地点が「損益分岐点」です。自店の損益分岐点を把握することで、最低限必要な売上目標が明確になり、客単価をいくら上げれば、どれくらいの利益に繋がるのかを数字で考えられるようになります。

ここまで、Excelを使った客単価分析の方法をご紹介してきました。しかし、日々のデータ入力や集計作業に追われ、本来注力すべき接客やメニュー開発の時間が奪われてしまう、という新たな課題に直面するかもしれません。Excelでの分析に慣れ、データに基づいた経営の面白さを実感したなら、次のステップとして、より効率的で高度な経営管理を可能にする専門ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

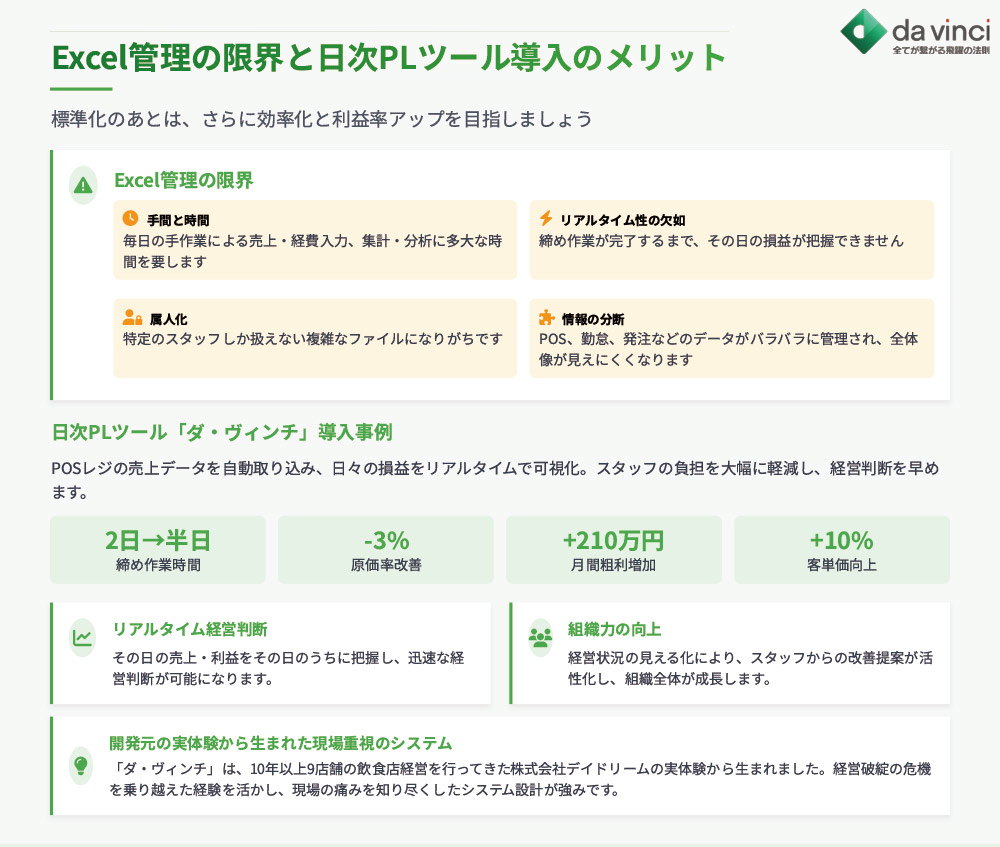

Excelは手軽で便利なツールですが、飲食店経営の管理においてはいくつかの限界点があります。

これらの課題は、経営判断の遅れや機会損失に直結する可能性があります。

日次PLツール「ダ・ヴィンチ」は、こうしたExcel管理の限界を克服し、飲食店経営のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進するツールです。POSレジの売上データを自動で取り込み、日々の損益(PL)をリアルタイムで可視化します。スタッフは「本日の気づき」などを入力するだけで日報作成が完了し、現場の負担を大幅に軽減します。

ある焼肉店の事例では、「ダ・ヴィンチ」の導入によって、これまで月間合計で24時間かかっていた締め作業が、わずか6時間に短縮されました。さらに、経営状況が全スタッフに共有されることで改善提案が活発化し、結果として客単価が10%も向上したという実績もあります。

「ダ・ヴィンチ」が他のツールと一線を画すのは、開発元である株式会社デイドリーム自身が、10年以上にわたり9店舗の飲食店を経営してきた経験から生まれたツールであるという点です。かつて経営破綻の危機を乗り越えた実体験から得たノウハウが、製品の隅々にまで活かされています。現場の痛みや本当に必要な機能を熟知しているからこそ、経営者と現場スタッフの双方に寄り添う、信頼性の高いシステムが実現したのです。

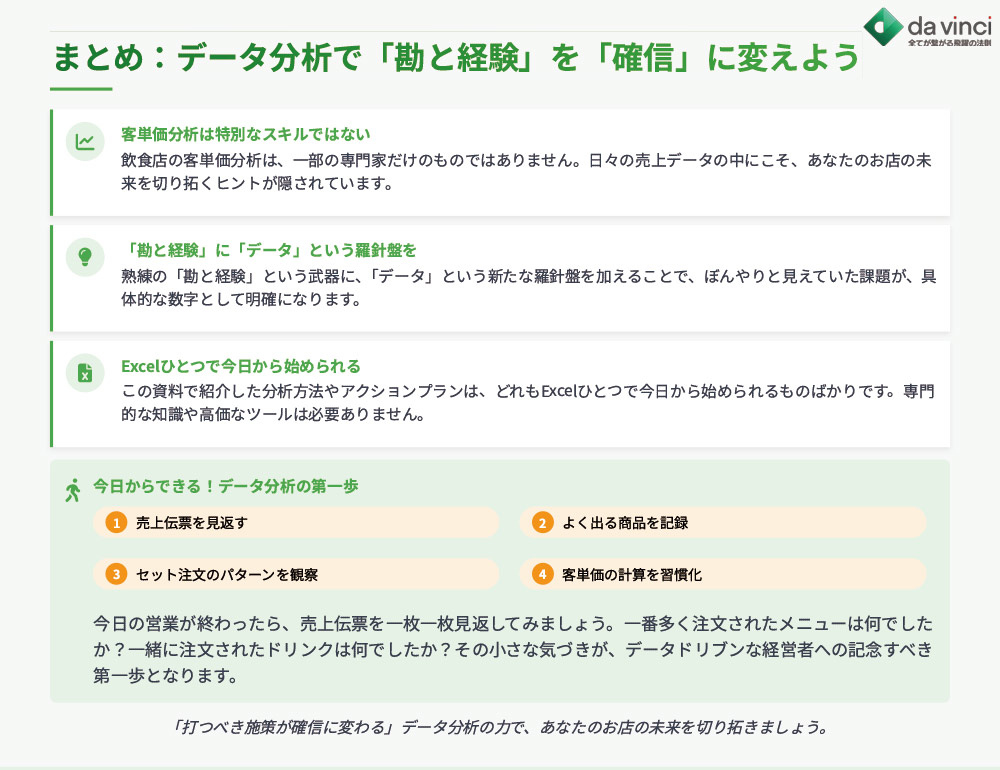

飲食店の客単価分析は、もはや一部の専門家だけのものではありません。日々の売上データの中にこそ、あなたのお店の未来を切り拓くヒントが隠されています。この記事で紹介した分析方法やアクションプランは、どれもExcelひとつで今日から始められるものばかりです。

「勘と経験」という熟練の武器に、「データ」という新たな羅針盤を加えてみませんか。これまでぼんやりと見えていた課題が、具体的な数字として明確になり、打つべき施策が「確信」に変わるはずです。

まずは、今日の営業が終わったら、売上伝票を一枚一枚見返してみてください。一番多く注文されたメニューは何でしたか?一緒に注文されたドリンクは何でしたか?その小さな気づきが、データドリブンな経営者への、記念すべき第一歩です。

Excelでの分析に慣れてきたら、次のステップは経営データを自動で見える化する仕組みづくりです。飲食店の現場で生まれた経営管理ツール「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」なら、毎日の売上や原価をリアルタイムに把握できます。

日次PLを自動作成:POSレジと連携し、売上・人件費・原価を自動集計

属人化を防止:データをクラウド共有し、誰でも経営状況を確認可能

現場に優しい操作性:スタッフが「今日の気づき」を入力するだけで日報完成

経営スピードを加速:翌日の打ち手を即判断できるリアルタイム経営

現場の声から生まれたツールだからこそ、導入もシンプルで続けやすい。数字が“毎日見える”ことで、勘と経験に「確信」が生まれます。

導入や機能に関するお問い合わせはこちらから。

個人経営の飲食店オーナーの皆様。

「発注業務は、長年の経験を持つベテランスタッフに任せきり…」

「今日の仕入れ量、本当にこれで足りるかな…」

そんな風に、日々の発注業務に漠然とした不安や非効率さを感じていませんか?

勘と経験に頼った発注は、ときに大きな食材ロスや、逆に欠品による販売機会の損失につながります。

さらに、担当者が休むと業務が滞る「属人化」は、安定した店舗運営の大きなリスクです。

この記事では、そんなお悩みを解決するため、飲食店の発注業務の基本から、誰でもできる標準化の仕組み作りまでを徹底解説します。

この記事を読めば、以下のことが実現できます。

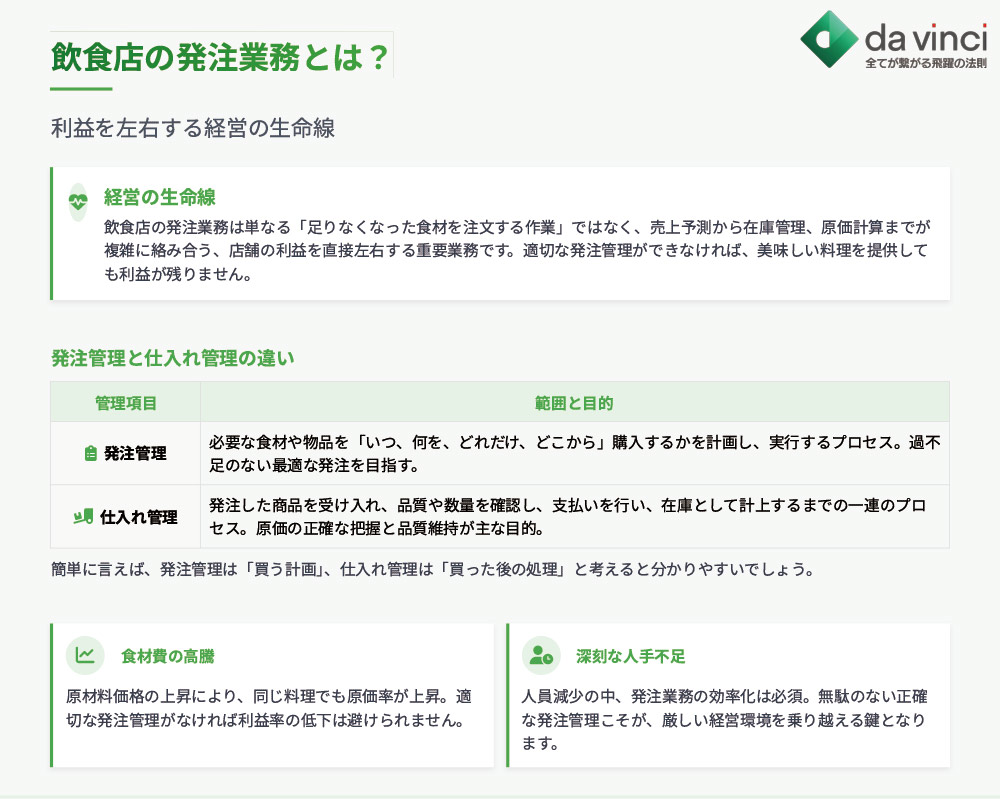

飲食店の発注業務は、単に「足りなくなった食材を注文する作業」ではありません。それは、売上予測から在庫管理、原価計算までが複雑に絡み合う、店舗の利益を直接左右する「経営の生命線」です。適切な発注管理ができていなければ、どれだけ美味しい料理を提供しても、利益が手元に残らないという事態に陥りかねません。もし、ご自身の店舗の発注業務に少しでも不安を感じる点があれば、この機会にぜひ見直してみましょう。

発注業務を考える上で、「発注管理」と「仕入れ管理」という言葉が出てきます。これらは似ていますが、管理する範囲が異なります。

| 管理項目 | 範囲と目的 |

|---|---|

| 発注管理 | 必要な食材や物品を「いつ、何を、どれだけ、どこから」購入するかを計画し、実行するプロセス。過不足のない最適な発注を目指す。 |

| 仕入れ管理 | 発注した商品を受け入れ、品質や数量を確認し、支払いを行い、在庫として計上するまでの一連のプロセス。原価の正確な把握と品質維持が主な目的。 |

簡単に言えば、発注管理は「買う計画」、仕入れ管理は「買った後の処理」と考えると分かりやすいでしょう。特に昨今は、食材費の高騰や人手不足が深刻化しています。無駄のない正確な「発注管理」こそが、厳しい経営環境を乗り越えるための鍵となるのです。

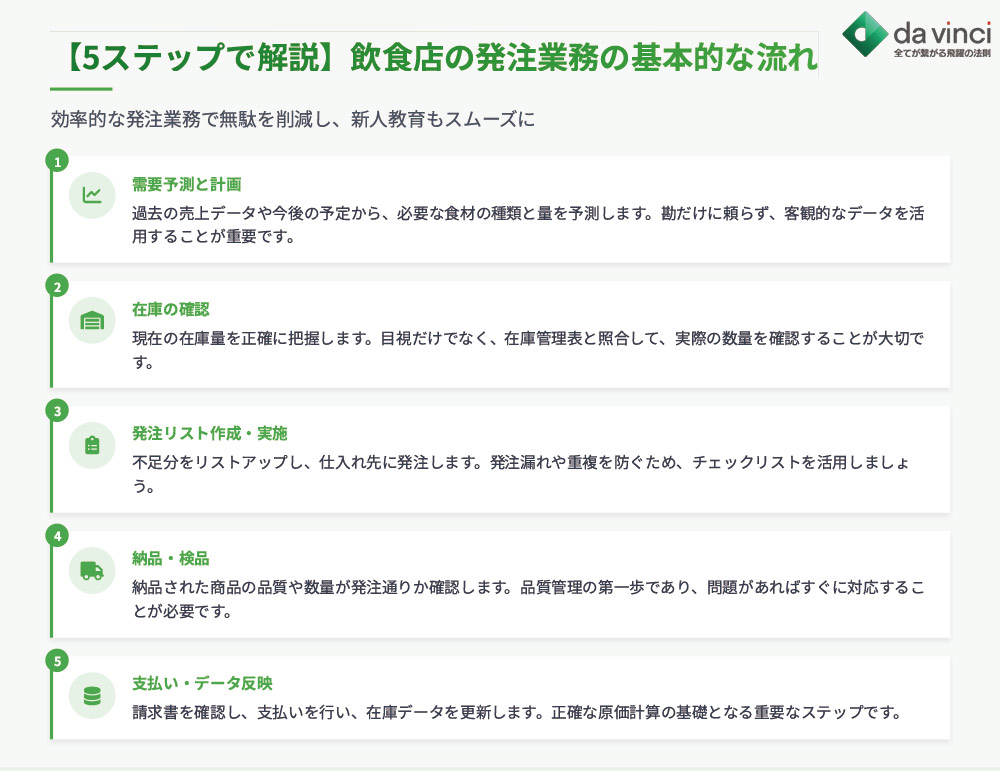

それでは、具体的に発注業務がどのような流れで進むのかを5つのステップに分けて解説します。この流れを意識するだけで、業務の抜け漏れが格段に減り、新人スタッフへの教育もスムーズになります。一つひとつのステップを確認していきましょう。

| ステップ | 主な作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 需要予測と計画 | 過去のデータや今後の予定から、必要な食材の種類と量を予測する。 | 勘だけに頼らず、客観的なデータを用いる。 |

| 2. 在庫の確認 | 現在の在庫量を正確に把握する。 | 目視だけでなく、在庫管理表と照合する。 |

| 3. 発注リスト作成・実施 | 不足分をリストアップし、仕入れ先に発注する。 | 発注漏れや重複を防ぐため、チェックリストを活用する。 |

| 4. 納品・検品 | 納品された商品の品質や数量が発注通りか確認する。 | 品質管理の第一歩。問題があればすぐに対応する。 |

| 5. 支払い・データ反映 | 請求書を確認し、支払いを行い、在庫データを更新する。 | 正確な原価計算の基礎となる。 |

発注業務の最初のステップは、未来を予測することから始まります。「明日、週末、来週、お客様はどのくらい来て、どのメニューがどれだけ出るだろうか?」この予測の精度が、発注全体の成否を分けます。

勘だけに頼るのではなく、以下のような客観的なデータを参考に計画を立てましょう。

これらの情報から、必要な食材の種類と量をリストアップし、大まかな発注計画を立てます。

次に、計画を立てるための前提条件として、「今、店に何がどれだけあるか」を正確に把握します。冷蔵庫や倉庫の中を目で見て確認するだけでなく、在庫管理表を作成し、実際の在庫数と帳簿上の数が合っているかを確認することが重要です。この在庫確認が不正確だと、まだ十分にある食材を過剰に発注してしまったり、逆に足りないことを見逃して欠品につながったりします。日々の在庫チェックと、定期的な棚卸しを習慣づけましょう。

需要予測と現在の在庫数が分かれば、発注すべき食材と数量が明確になります。発注漏れや重複発注といった単純なミスを防ぐため、必ず発注リスト(発注書)を作成しましょう。発注方法は、仕入れ先によって様々です。

| 発注方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 電話 | 手軽でスピーディー。担当者と直接話せる。 | 「言った・言わない」のトラブルになりやすい。記録が残らない。 |

| FAX | 発注内容が書面で残る。 | 送信エラーや確認漏れのリスクがある。手書きの手間がかかる。 |

| Webシステム | 発注履歴がデータで残る。24時間いつでも発注可能。 | 初期設定が必要。PCやスマホ操作に慣れが必要。 |

どの方法であっても、「決まった時間に、決まった担当者が、リストを見ながら行う」というルールを徹底することが、ミスを防ぐ上で非常に効果的です。

発注した商品が店舗に届いたら、必ず検品を行います。これは、お客様に提供する料理の品質を担保する最初の砦となる、非常に重要な作業です。

検品時には、以下の項目を重点的にチェックしましょう。

もし問題が見つかった場合は、その場で配送業者に伝え、速やかに仕入れ先に連絡して対応を協議します。

検品が無事に完了したら、納品書を受け取り、後日送られてくる請求書と照合して支払いを行います。そして最も重要なのが、仕入れた食材を在庫管理表に正確に記録することです。この日々のデータ入力が、正確な在庫管理と原価計算の基礎となります。このステップを疎かにすると、帳簿上の在庫と実際の在庫にズレが生じ、発注ミスの原因となります。

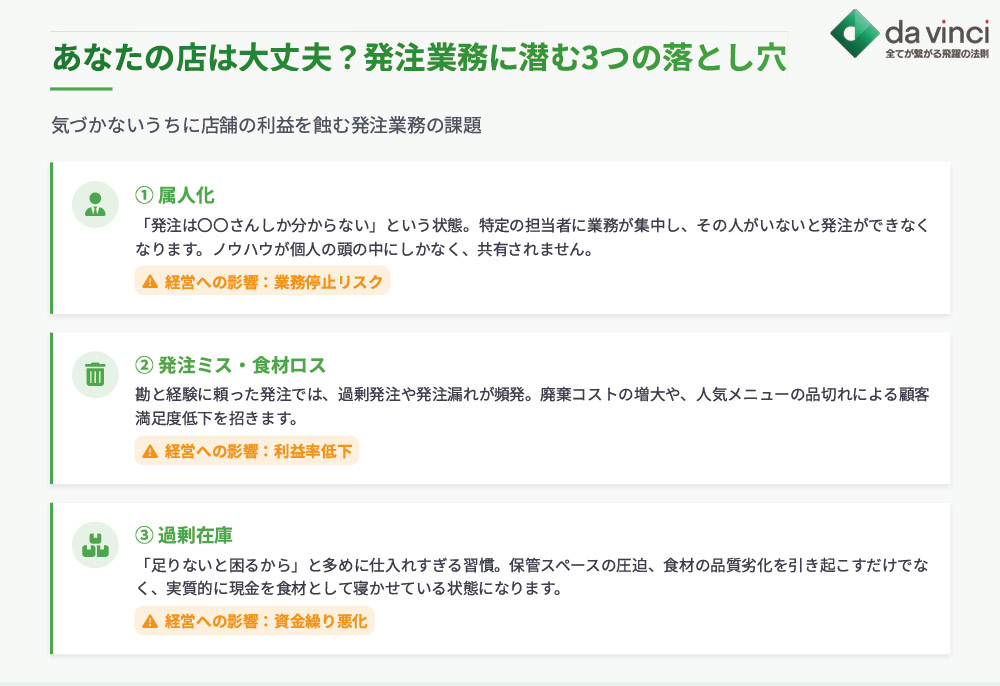

基本的な流れを理解したところで、多くの飲食店が陥りがちな発注業務の課題、つまり「落とし穴」について見ていきましょう。これらの課題は、気づかないうちに店舗の利益を蝕んでいきます。

| 課題(落とし穴) | 具体的な状況 | 経営への影響 |

|---|---|---|

| ① 属人化 | 「発注は〇〇さんしか分からない」という状態。 | 担当者不在で業務が停止する。ノウハウが共有されず、組織が成長しない。 |

| ② 発注ミス・食材ロス | 勘と経験に頼り、過剰発注や発注漏れが頻発する。 | 廃棄コストの増大、販売機会の損失、顧客満足度の低下につながる。 |

| ③ 過剰在庫 | 「足りないと困るから」と多めに仕入れすぎる。 | 保管スペースの圧迫、食材の品質劣化、資金繰りの悪化(キャッシュフローの停滞)。 |

最も深刻で、多くのオーナーが悩んでいるのが「属人化」です。「発注業務は、長年勤めているベテランの〇〇さんに全部任せているから安心だ」そう思っていませんか?しかし、その担当者が急に病気で休んだり、退職してしまったりしたら、お店の発注業務は完全にストップしてしまいます。

これは、店舗運営における非常に大きなリスクです。ノウハウが個人の中にしか存在しないため、業務改善が進まず、組織としての成長も妨げられます。

長年の勘と経験は確かに貴重ですが、それだけに頼った発注は常にミスの危険性と隣り合わせです。「今日は忙しくなりそうだから、多めに仕入れておこう」という判断が、結果的に大量の食材ロスを生むことは少なくありません。

逆に、発注を忘れて人気メニューが品切れになれば、お客様をがっかりさせ、売上を逃す「販売機会損失」につながります。食材ロスは、仕入れたお金をそのまま捨てているのと同じであり、直接的に利益を圧迫します。

「在庫は、いつか売れる商品」ではなく、「眠っているお金」と考えるべきです。必要以上の在庫を抱えることは、運転資金を食材というモノに変えて倉庫に寝かせているのと同じ状態です。これにより、手元の現金が減り、支払いなどが苦しくなる「キャッシュフローの悪化」を招きます。また、過剰な在庫は保管スペースを圧迫し、食材の鮮度劣化のリスクも高めます。

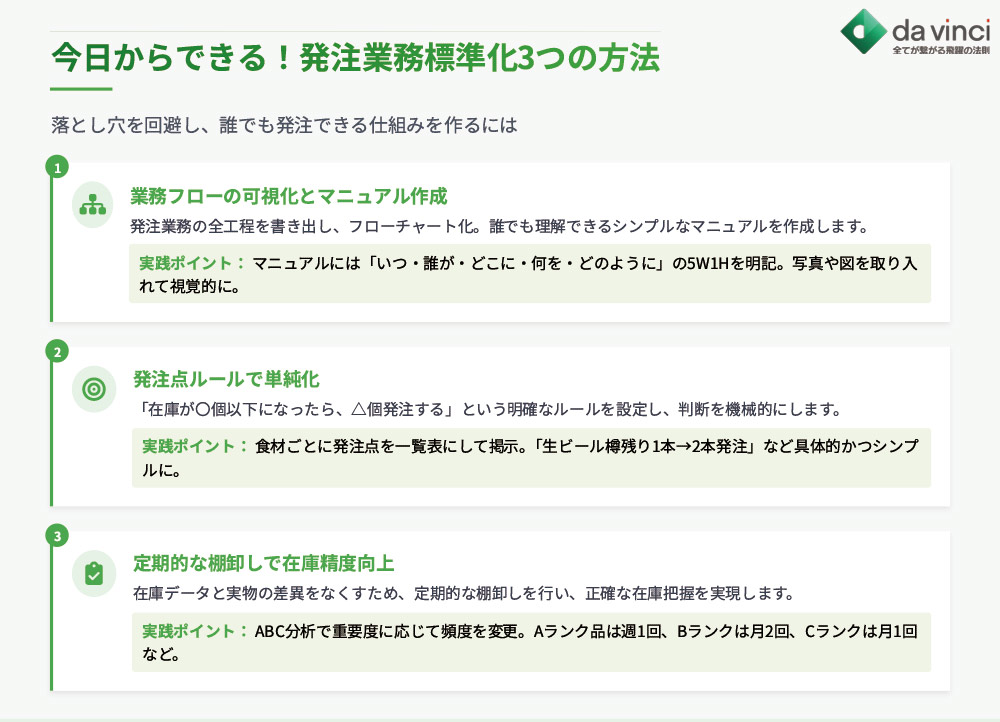

これらの落とし穴を回避し、アルバイトスタッフにも業務を任せられるようにするためには、高価なシステムを導入する前に、まず取り組むべきことがあります。それは、業務の「標準化」、つまり誰がやっても同じ結果になる仕組みを作ることです。

まずは、現在行っている発注業務の全工程を一つひとつ書き出してみましょう。そして、それをフローチャートのように「見える化」します。これにより、業務の全体像が明確になり、どこに無駄やリスクがあるかを発見しやすくなります。

次に、そのフローに基づいて、誰でも理解できるシンプルなマニュアルを作成します。マニュアルには、以下の項目を盛り込むと良いでしょう。

| マニュアルに記載すべき項目 | 記載内容の例 |

|---|---|

| いつ | 毎日午前 10 時、毎週月曜日午後 3 時など |

| 誰が | 店長、またはアルバイトリーダー |

| どこに | 〇〇青果(電話番号)、△△精肉店(FAX番号)など |

| 何を | 各食材の標準在庫数と発注点を記載したリスト |

| どのように | ①在庫リストと現物を確認 → ②発注リストを作成 → ③店長が確認・承認 → ④各仕入れ先に発注 |

このマニュアルをスタッフ全員で共有し、トレーニングを行うことで、属人化からの脱却に向けた大きな一歩を踏み出せます。

発注業務で最も頭を悩ませるのが「どれだけ発注するか」という量の判断です。この判断を個人の裁量に任せるのではなく、明確なルールを設けることで、業務は驚くほど単純化します。そのルールが「発注点」です。

発注点とは、「在庫がこの量になったら、これだけ発注する」という基準のことです。例えば、「生ビールの樽が残り 1 本になったら、必ず 2 本発注する」「〇〇ソースの在庫が 3 パックを切ったら、 5 パック発注する」といった具体的なルールを食材ごとに設定します。これにより、経験の浅いスタッフでも迷うことなく、機械的に発注作業を行うことが可能になります。

すべての標準化の取り組みは、正確な在庫データがあって初めて機能します。そのため、定期的な「棚卸し」は欠かせません。最低でも月に 1 回は、すべての食材の在庫を数え、在庫管理表と実際の数量が合っているかを確認しましょう。

「毎月の棚卸しは負担が大きい」と感じる場合は、ABC分析の考え方を応用した「サイクル棚卸し」がおすすめです。これは、在庫を重要度に応じてランク分けし、確認頻度を変える方法です。

この方法なら、負担を軽減しつつ、重要な食材の在庫精度を高く保つことができます。

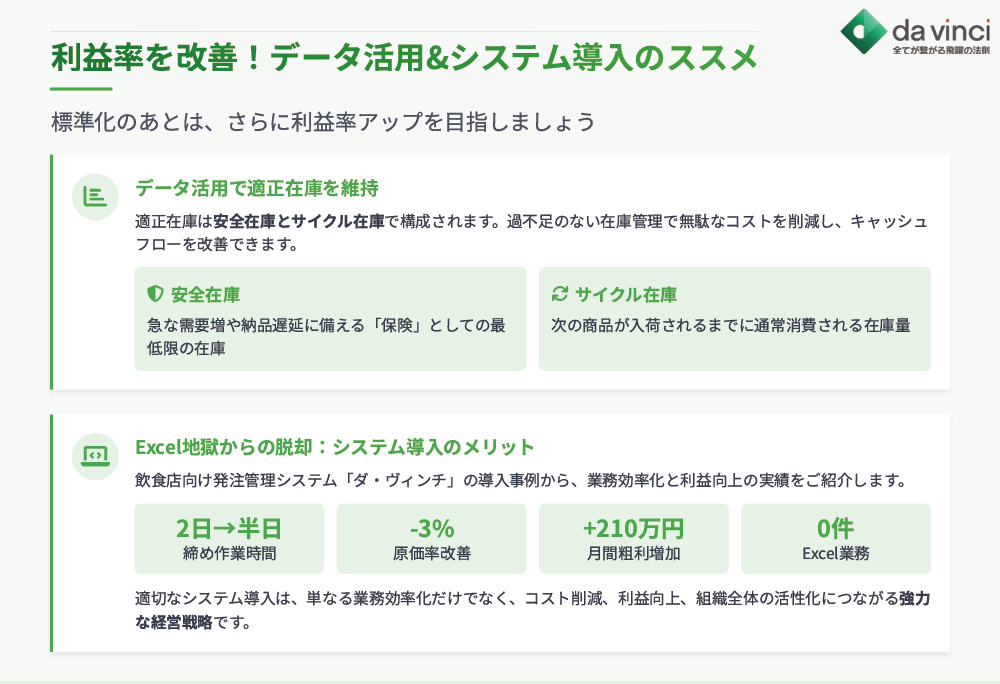

業務の標準化ができたら、次は利益率をさらに改善するための、一歩進んだ発注管理に挑戦しましょう。ここからは、発注業務が単なるコスト管理ではなく、利益を生み出す「攻め」の経営管理へと変わっていきます。その鍵を握るのが「データ活用」です。

目指すべきゴールは、欠品を起こさず、かつ過剰在庫を最小限に抑える理想的な在庫量、すなわち「適正在庫」を維持することです。

適正在庫は、以下の 2 つの要素で構成されます 。

これらの概念を理解し、自店のデータに基づいて適正在庫を算出することで、無駄な在庫に資金を寝かせることなく、キャッシュフローを大幅に改善できます 。正確な計算には少し専門知識が必要ですが、「万が一のための保険」と「普段使う分」を意識して在庫量をコントロールするだけでも、経営は大きく変わります。

手作業での管理や Excel での集計に限界を感じ始めたら、テクノロジーの力を借りることを検討しましょう。複数の Excel ファイルを管理し、毎日数字を打ち込む「Excel地獄」から脱却することで、オーナーや店長は本来やるべき、より創造的な仕事に時間を使えるようになります。

発注管理システムの導入は、その最も効果的な解決策の一つです。

例えば、飲食店経営の現場から生まれた日次PLツール「ダ・ヴィンチ」は、発注業務の効率化に大きな効果を発揮します。このツールは、発注、売上、勤怠などの情報を一元管理し、日々の経営状況をリアルタイムで可視化します。

実際に導入した企業からは、以下のような驚くべき成果が報告されています。

| 導入企業の成果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 業務時間の大幅短縮 | 締め作業にかかる時間が 2 日間から半日に短縮。 |

| コスト削減と利益向上 | 原価率が 3 ポイント改善し、結果として 月間の粗利が 210 万円増加。 |

| Excel業務の撲滅 | 導入後、わずか 1 ヶ月で Excel での管理業務がゼロに。 |

| 組織力の向上 | スタッフからの改善提案が活発化し、顧客単価が 10% 向上。 |

このように、適切なシステムを導入することは、単なる業務効率化に留まらず、コスト削減、利益向上、そして組織全体の活性化にまで繋がる、強力な経営戦略となり得るのです。

飲食店の発注業務は、店舗の利益と持続可能性を支える、まさに経営の中核です。

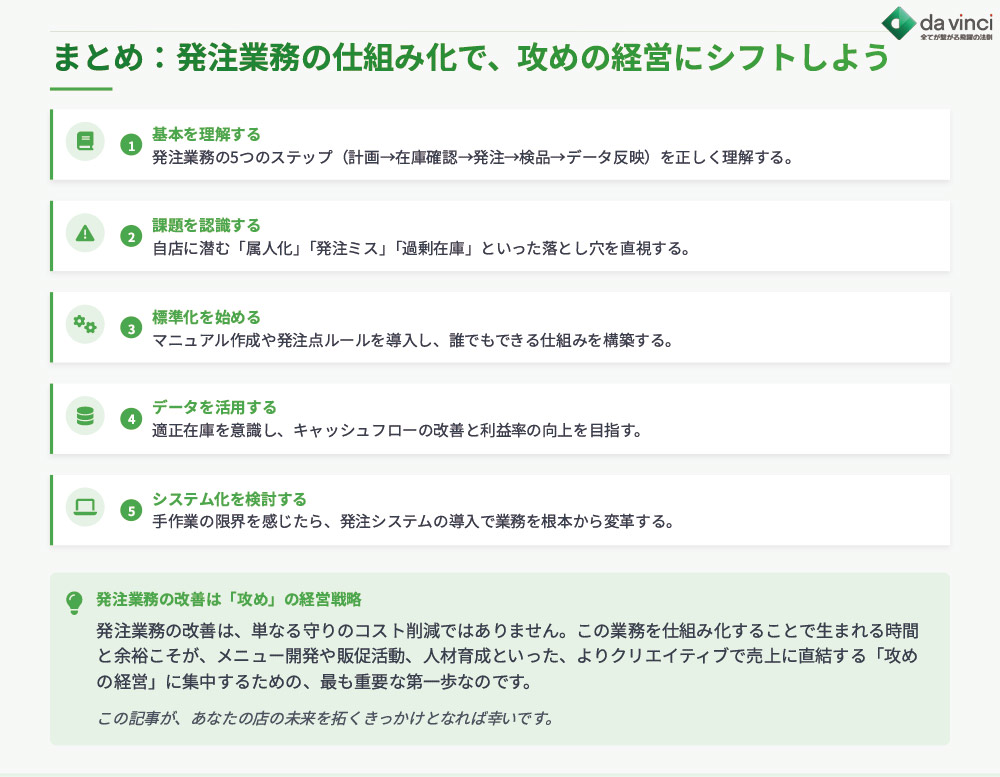

本記事で解説した内容を、最後に振り返ってみましょう。

発注業務の改善は、単なる守りのコスト削減ではありません。

この業務を仕組み化することで生まれる時間と余裕こそが、オーナーであるあなたがメニュー開発や販促活動、人材育成といった、よりクリエイティブで売上に直結する「攻めの経営」に集中するための、最も重要な第一歩なのです。

この記事が、あなたの店の未来を拓くきっかけとなれば幸いです。

発注業務を仕組み化しようと考えたとき、多くの店舗がぶつかる壁が「システム導入のハードル」です。そこでおすすめなのが、飲食店のために設計された発注・在庫管理システム「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」です。

属人化を解消:発注履歴・仕入先・在庫状況をクラウドで一元管理。誰でも同じ基準で発注が可能。

在庫と原価を見える化:リアルタイムで在庫残量と原価率を自動算出。数字で判断できる経営を実現。

発注ミスをゼロに:定番商品の発注点を自動で提示し、必要な分だけを正確にオーダー。

複数店舗にも対応:店舗ごとの仕入れ・発注データを集約し、本部で横断的に分析可能。

スマホ・タブレット対応:現場のキッチンからでも簡単操作。紙の伝票やFAXはもう不要。

ダ・ヴィンチを導入することで、これまで「経験と感覚」に頼っていた発注業務が、“数字とデータ”で判断できる仕組みに変わります。その結果、原価率の安定・人件費削減・仕入れ交渉力の向上といった、攻めの経営が可能になります。発注の属人化をなくし、利益を守るために。いまこそ、発注業務を“人”ではなく“仕組み”で回す時代です。

まずはの詳細・導入相談はこちらからお問い合わせください。

「うちの店はシフトが複雑で、毎月の勤怠集計が本当に大変だ」」

「労働基準法とか、正直よくわからなくて…」

個人経営や小規模な飲食店を運営されているオーナー様、店長様は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

日々の業務に追われる中で、勤怠管理は後回しになりがちですが、実は店舗経営の根幹を支える非常に重要な業務です。

この記事では、勤怠管理の専門知識がない方でも安心して読み進められるよう、以下の点を分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、勤怠管理に関する不安が解消され、時間と手間を削減し、より良いお店作りに集中するためのヒントが見つかるはずです。

まずは、勤怠管理の基本についておさらいしましょう。

「勤怠」という言葉はよく耳にしますが、具体的に何を指し、なぜ重要なのかを正しく理解することが、効率化への第一歩となります。

勤怠管理とは、従業員の出勤・退勤時間、休憩、休暇などを記録し、労働時間を正確に把握・管理することです。

単にタイムカードを押すだけでなく、その記録をもとに給与計算や法令遵守につなげる一連の業務を指します。

具体的には、以下のような業務が含まれます。

| 業務フェーズ | 主な業務内容 |

|---|---|

| 日々の記録 | – 出勤・退勤時刻の打刻・記録 – 休憩時間の記録 – 遅刻、早退、欠勤の管理 |

| シフト管理 | – スタッフの希望シフトの収集 – シフト表の作成・調整 – ヘルプ勤務や急な変更への対応 |

| 月次の集計 | – 労働時間、残業時間、深夜労働時間の集計 – 有給休暇の取得状況の管理 – 給与計算システムへのデータ連携 |

| 法令遵守 | – 労働基準法などの法律に沿った運用 – 36協定の管理 – 法改正への対応 |

適切な勤怠管理は、安定した店舗運営に不可欠です。

その理由は大きく分けて3つあります。

飲食店は、他の業種と比べて勤怠管理が複雑になりやすい特徴があります。

多くのオーナー様が、以下のような課題に直面しています。

| 課題の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 複雑なシフト制 | – 正社員、アルバイト、パートなど雇用形態が多様 – ランチ、ディナー、深夜など勤務時間帯がバラバラ – 曜日や繁忙期によって必要な人数が変動する |

| 煩雑な集計作業 | – 従業員ごとに時給や労働条件が異なる – 休憩時間が日によって変動することがある – 複数店舗間のヘルプ勤務があると、管理がさらに複雑になる |

| 人為的ミスの発生 | – タイムカードの打刻忘れや押し間違い – 手作業による集計ミスや計算間違い – スタッフによる代理打刻などの不正行為 |

| 法令対応の難しさ | – 残業や深夜労働の割増賃金の計算が複雑 – 有給休暇の管理が煩雑になりがち – 頻繁な法改正に追いつくのが難しい |

これらの課題を放置すると、業務効率の低下だけでなく、人件費の増大や労務リスクにつながるため、早期の対策が重要です。

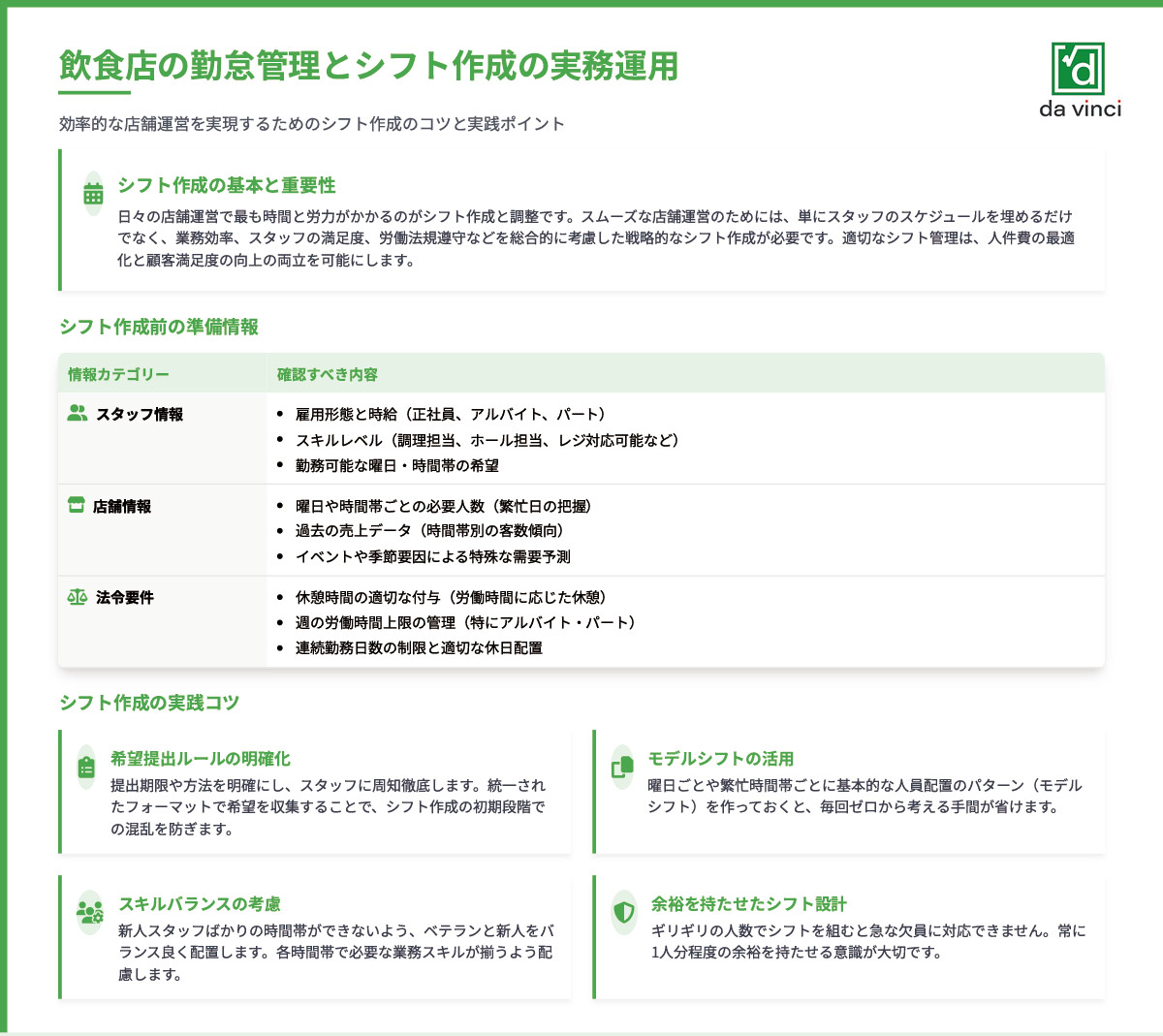

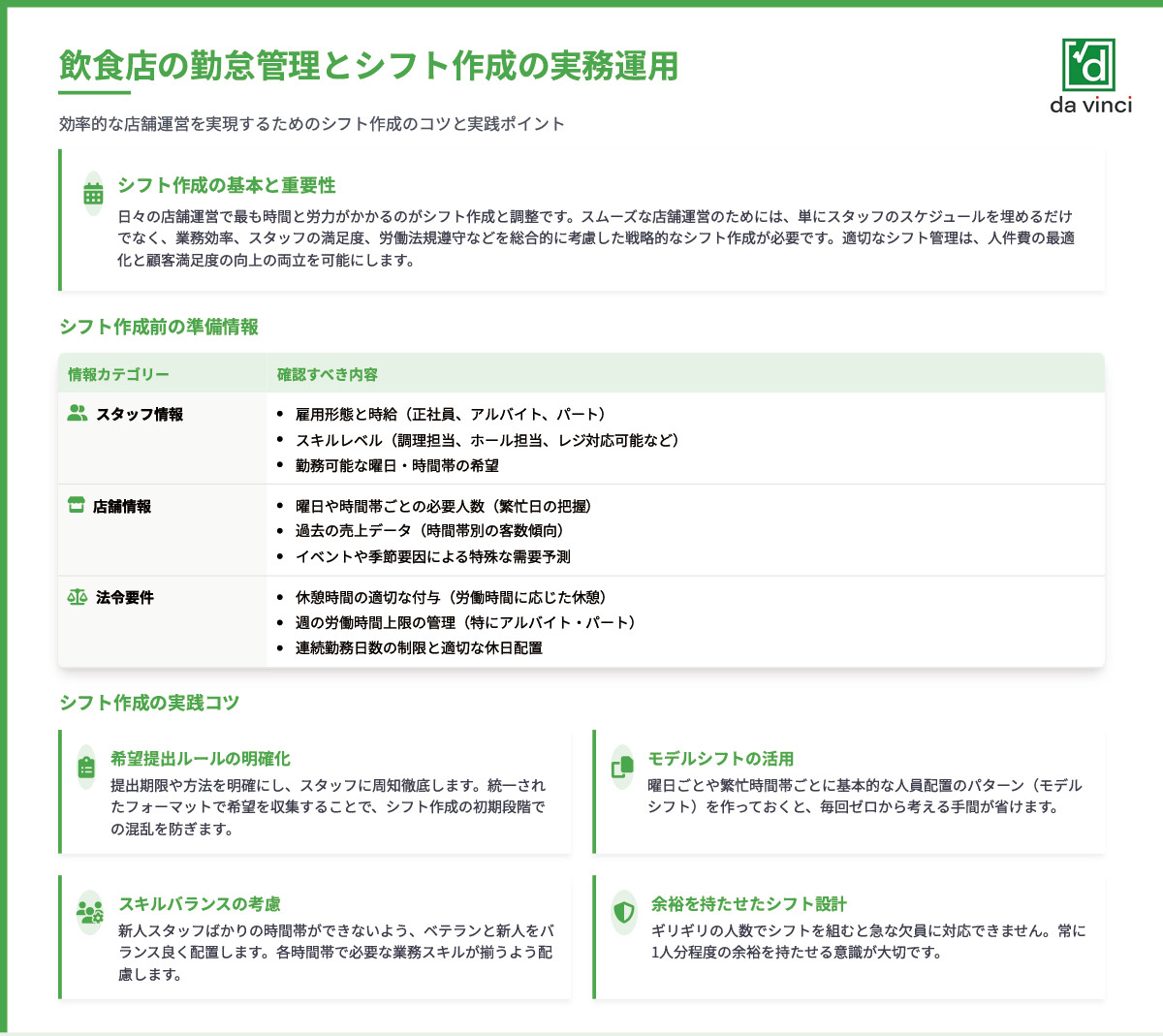

日々の店舗運営で最も時間と労力がかかるのが、シフト作成と調整ではないでしょうか。

ここでは、実務ですぐに役立つシフト作成のコツや、効率化のポイントを解説します。

スムーズなシフト作成のためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

まず、シフトを作成する前に以下の情報を整理しましょう。

これらの情報を踏まえた上で、以下のコツを実践すると、より効率的にシフトを作成できます。

「毎月、シフト作成だけで何時間もかかっている」という方は、原因と解決策を見直してみましょう。

| よくある原因 | 解決策 |

|---|---|

| スタッフの希望が直前まで不明 | – シフト希望の提出ルールを明確化する – 提出期限を設け、リマインドを徹底する |

| 紙や口頭で希望を集めている | – 無料のチャットツールやスプレッドシートを活用する – シフト管理機能のある勤怠管理ツールを導入する |

| 調整作業がすべて手作業 | – Excelの関数やテンプレートを活用して一部を自動化する – シフト自動作成機能のあるツールを検討する |

| 急な欠員や変更が多い | – ヘルプに入れるスタッフのリストを事前に作成しておく – スタッフ間で調整できる仕組みを作る |

スタッフの希望が重なったり、どうしても人員が足りなかったりと、シフト調整は常に悩みの種です。

このような場合は、一方的に決定するのではなく、丁寧なコミュニケーションが鍵となります。

手作業でのシフト作成に限界を感じているなら、システムの導入が最も効果的な解決策です。

勤怠管理システムの中には、高度なシフト管理機能を搭載したものも多くあります。

| 主なシフト管理機能 | できることの例 |

|---|---|

| シフト収集機能 | スマートフォンアプリからスタッフが直接シフト希望を提出できる |

| 自動作成機能 | 設定した条件(必要人数、スキルなど)に基づき、AIがシフト案を自動で作成する |

| アラート機能 | 労働時間の上限超過や、連続勤務など、法令違反の可能性があるシフトを自動で警告する |

| 人件費の自動計算 | 作成したシフトに基づき、概算の人件費をリアルタイムでシミュレーションできる |

これらの機能を活用することで、シフト作成にかかる時間を大幅に削減し、より公平で最適な人員配置を実現できます。

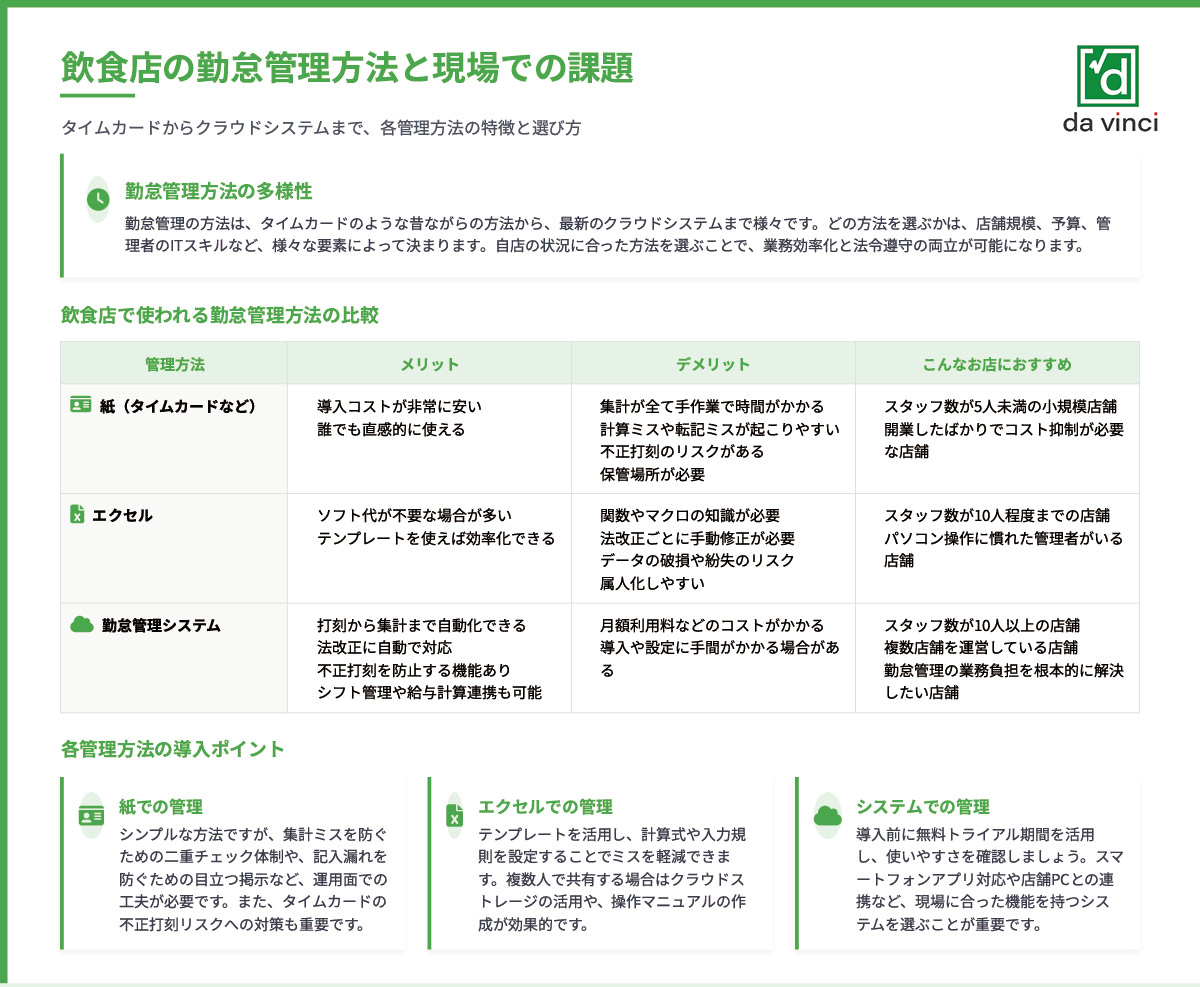

勤怠管理の方法は、タイムカードのような昔ながらの方法から、最新のクラウドシステムまで様々です。

ここでは、それぞれの方法のメリット・デメリットと、現場で起こりがちな課題への対策を解説します。

現在、飲食店で主に使われている勤怠管理方法は、大きく分けて3種類あります。

それぞれの特徴を理解し、自店の状況に合った方法を選びましょう。

| 管理方法 | メリット | デメリット | こんなお店におすすめ |

|---|---|---|---|

| 紙(タイムカードなど) | – 導入コストが非常に安い – 誰でも直感的に使える |

– 集計がすべて手作業で、時間と手間がかかる – 計算ミスや転記ミスが起こりやすい – 不正打刻のリスクがある – 保管場所が必要 |

– スタッフ数が5人未満の小規模な店舗 – 開業したばかりで、とにかくコストを抑えたい店舗 |

| エクセル | – ソフト代が不要な場合が多い – テンプレートを使えば、ある程度効率化できる |

– 関数やマクロの知識が必要 – 法改正のたびに手動で修正が必要 – データの破損や紛失のリスクがある – 属人化しやすい |

– スタッフ数が10人程度までの店舗 – パソコン操作に慣れている管理者がいる店舗 |

| 勤怠管理システム | – 打刻から集計まで自動化できる – 法改正に自動で対応してくれる – 不正打刻を防止できる機能がある – シフト管理や給与計算連携も可能 |

– 月額利用料などのコストがかかる – 導入や設定に手間がかかる場合がある |

– スタッフ数が10人以上の店舗 – 複数店舗を運営している店舗 – 勤怠管理の業務負担を根本的に解決したい店舗 |

タイムカード運用でよくあるのが「打刻忘れ」や「押し間違い」です。

これらを減らすためには、ルールの徹底と環境整備が効果的です。

エクセルは低コストで始められるため、多くの店舗で利用されています。

しかし、その手軽さの裏にはいくつかの限界も存在します。

| エクセル管理のメリットと限界 |

|---|

| メリット – パソコンとソフトがあればすぐに始められる – 無料のテンプレートが豊富にある – 自店のルールに合わせて自由にカスタマイズできる |

| 限界(デメリット) – 労働時間の集計や残業代計算の関数が複雑 – 労働基準法の改正に対応した数式の修正が大変 – リアルタイムでの労働状況の把握ができない – ファイルを作成した人しか管理できなくなりがち(属人化) |

スタッフが増えたり、複数店舗展開を考えたりする段階では、エクセル管理では対応が難しくなってくるケースが多いです。

最近では、スマートフォンで利用できる無料の勤怠管理アプリも増えています。

システム導入の第一歩として試してみる価値はありますが、選ぶ際には以下の点を確認しましょう。

月末にまとめて集計作業を行うと、膨大な時間がかかり、ミスの原因にもなります。

集計作業を効率化する最大のポイントは、作業を溜めないことです。

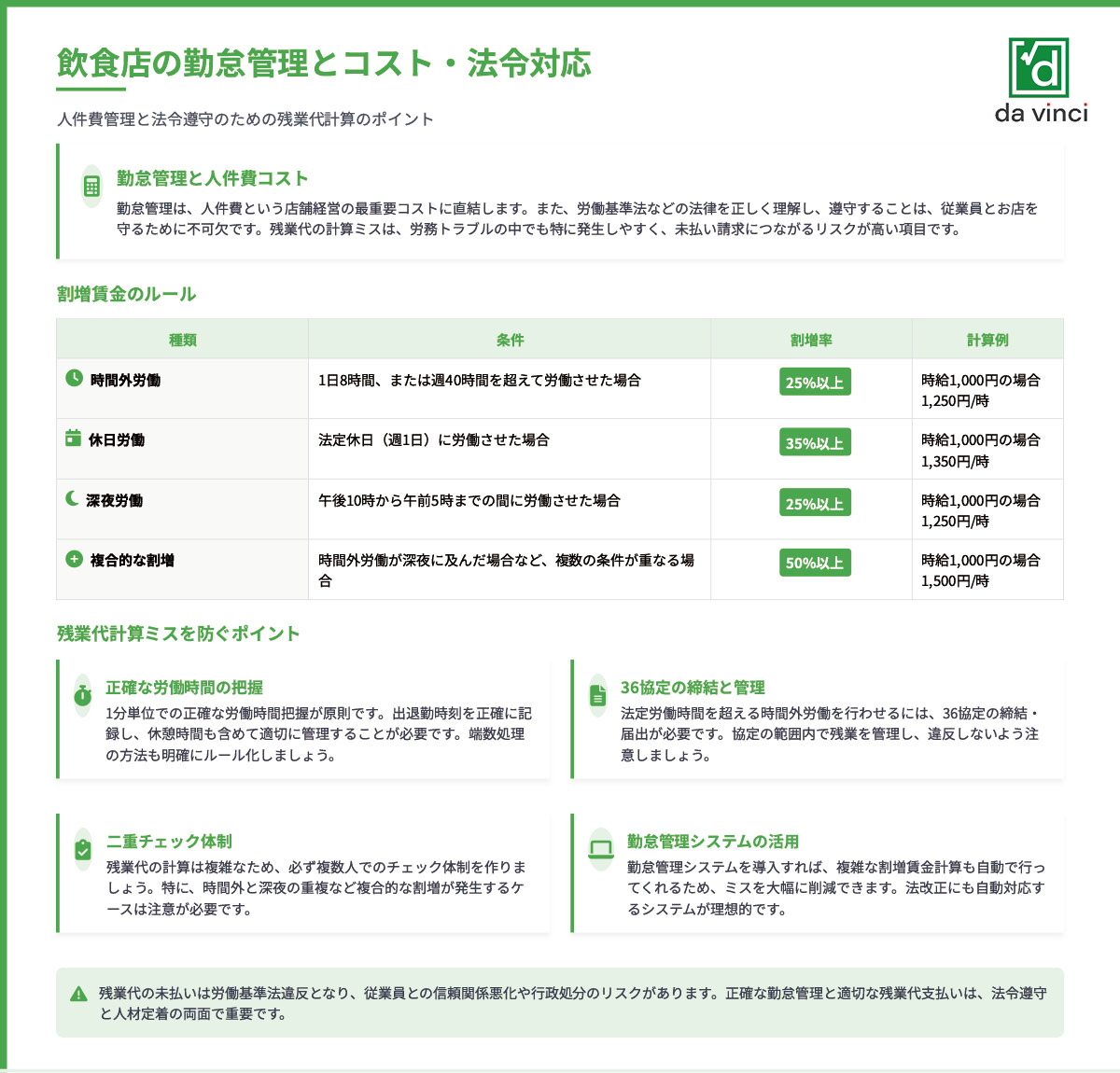

勤怠管理は、人件費という店舗経営の最重要コストに直結します。

また、労働基準法などの法律を正しく理解し、遵守することは、従業員とお店を守るために不可欠です。

残業代の計算ミスは、労務トラブルの中でも特に発生しやすく、未払い請求につながるリスクが高い項目です。

ミスを防ぐためには、1分単位での正確な労働時間把握が原則となります。

また、以下の割増賃金のルールを正しく適用する必要があります。

| 種類 | 条件 | 割増率 |

|---|---|---|

| 時間外労働 | 1日8時間、または週40時間を超えて労働させた場合 | 25% 以上 |

| 休日労働 | 法定休日(週1日)に労働させた場合 | 35% 以上 |

| 深夜労働 | 午後10時から午前5時までの間に労働させた場合 | 25% 以上 |

例えば、時間外労働が深夜に及んだ場合は、25% + 25% = 50%以上の割増率で計算しなければなりません。

こうした複雑な計算も、勤怠管理システムを導入すれば自動で行ってくれるため、ミスを大幅に削減できます。

2019年の法改正により、企業は年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。

この義務を果たすためには、誰に、いつ、何日付与され、あと何日残っているのかを正確に管理する必要があります。

| 勤続年数 | 付与日数 |

|---|---|

| 6ヶ月 | 10日 |

| 1年6ヶ月 | 11日 |

| 2年6ヶ月 | 12日 |

| 3年6ヶ月 | 14日 |

| 4年6ヶ月 | 16日 |

| 5年6ヶ月 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

※週5日勤務または週30時間以上勤務の場合

パートやアルバイトであっても、条件を満たせば有給休暇は付与されます。

エクセルなどで「年次有給休暇管理簿」を作成して管理することも可能ですが、勤怠管理システムを使えば、付与から取得、残日数管理まで自動化でき、管理が非常に楽になります。

労働基準法で定められている労働時間、休憩、休日の原則は、必ず守らなければなりません。

特に飲食店では、忙しさのあまり休憩時間を十分に取らせることができなかった、という事態が起こりがちです。

従業員の労働時間をリアルタイムで把握できるシステムを導入することで、休憩の取り忘れなどを防ぐことができます。

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合は、事前に「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定を締結しても、残業時間には上限があり、原則として月45時間・年360時間を超えてはいけません。

勤怠管理システムには、残業時間が上限に近づくと管理者や本人にアラート(警告)を出す機能があり、意図しない法令違反を防ぐのに役立ちます。

飲食店経営において重要な指標の一つが、売上に対する人件費の割合を示す人件費率です。

業態にもよりますが、一般的に飲食店の人件費率は30%前後が目安とされています。

人件費を最適化するためには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。

勤怠管理システムを使い、日々の労働時間を正確に管理することで、無駄な残業の削減や、適切な人員配置による人件費のコントロールが可能になります。

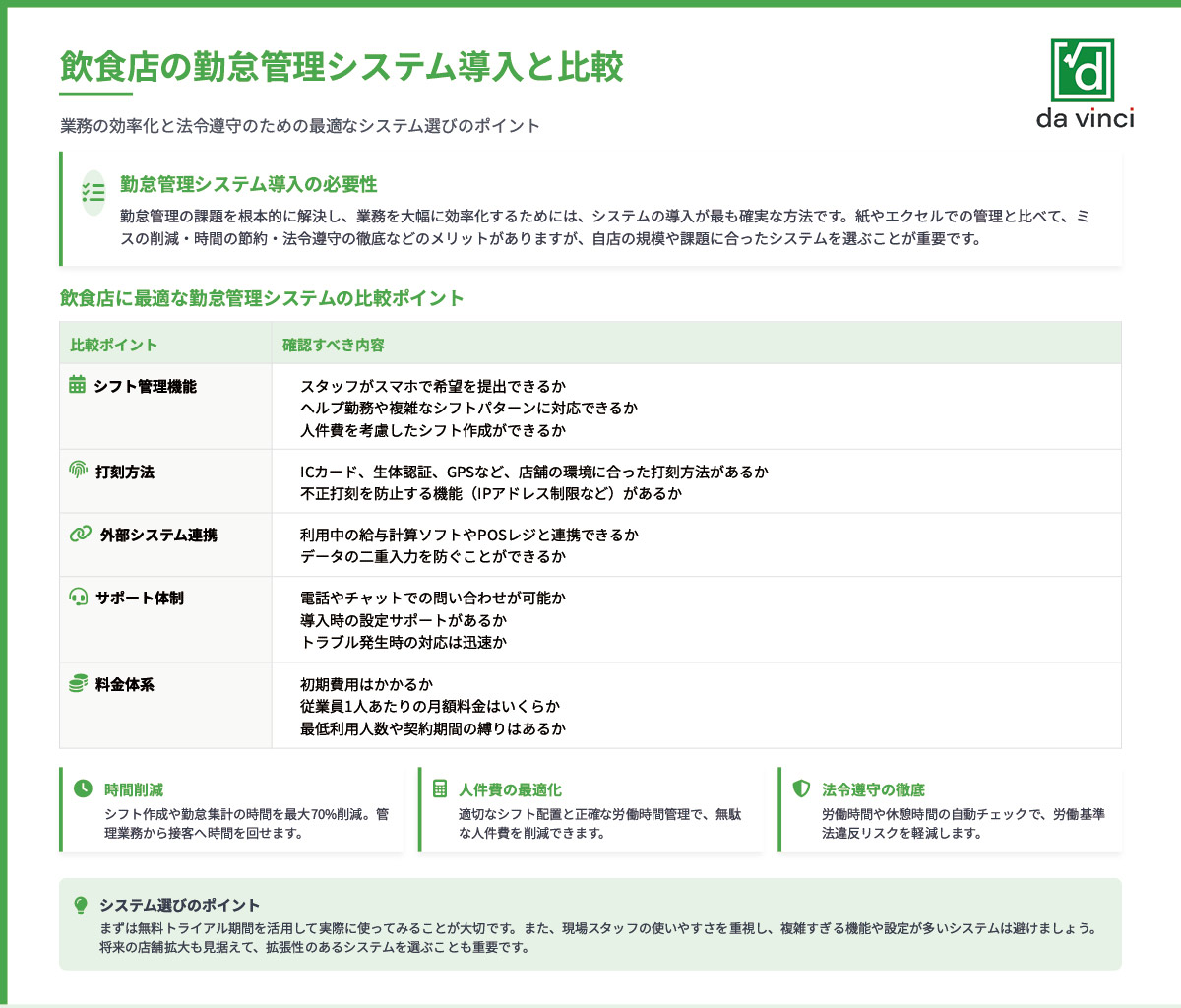

勤怠管理の課題を根本的に解決し、業務を大幅に効率化するためには、システムの導入が最も確実な方法です。

しかし、多くのシステムがある中で、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

自店の規模や課題に合ったシステムを選ぶために、以下のポイントを比較検討しましょう。

| 比較ポイント | 確認すべき内容 |

|---|---|

| シフト管理機能 | – スタッフがスマホで希望を提出できるか – ヘルプ勤務や複雑なシフトパターンに対応できるか – 人件費を考慮したシフト作成ができるか |

| 打刻方法 | – ICカード、生体認証、GPSなど、店舗の環境に合った打刻方法があるか – 不正打刻を防止する機能(IPアドレス制限など)があるか |

| 外部システム連携 | – 利用中の給与計算ソフトやPOSレジと連携できるか |

| サポート体制 | – 電話やチャットでの問い合わせが可能か – 導入時の設定サポートがあるか |

| 料金体系 | – 初期費用はかかるか – 従業員1人あたりの月額料金はいくらか – 最低利用人数や契約期間の縛りはあるか |

システム導入で失敗しないためには、事前の情報収集が非常に重要です。

本記事では、飲食店の勤怠管理について、基本的な知識から実践的な効率化のコツ、法令対応、システムの選び方まで幅広く解説してきました。

勤怠管理は、単なる時間記録の作業ではありません。

正確な給与計算、法令遵守、スタッフの労働環境改善、そして人件費の最適化という、店舗経営の根幹に関わる重要な業務です。

紙やエクセルでの管理には限界があり、スタッフの増加や店舗拡大に伴い、いずれ立ち行かなくなる可能性が高いです。

勤怠管理システムを導入することで、これらの課題を自動で解決し、オーナーや店長が本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。

人手不足が深刻化し、働き方改革が推進される現代において、従業員にとって「働きやすい環境」を提供することは、人材確保の観点からも非常に重要です。

正確で透明性の高い勤怠管理は、従業員の安心と信頼につながり、エンゲージメントや定着率の向上に貢献します。

適切な勤怠管理への投資は、単なるコストではなく、お店の未来を支える重要な経営戦略の一つです。

この機会に、自店の勤怠管理方法を見直し、より良い店舗運営を目指してみてはいかがでしょうか。

飲食店の勤怠管理は、シフト作成・打刻・集計・給与連携など、多岐にわたります。

こうした業務を効率化し、法令遵守や人件費の最適化を同時に実現するなら、飲食店専用に設計されたシステムを導入するのが最も効果的です。

「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」 は、飲食店の現場課題に特化したクラウド管理システムです。

以下のような機能で、オーナー様・店長様の負担を大幅に軽減します。

シフト作成の自動化

スタッフの希望や人員配置ルールをもとに、AIが最適なシフトを自動生成。時間のかかる調整作業を削減します。

打刻と集計の完全自動化

スマホやタブレットでの打刻データを自動集計。残業・深夜・休日勤務も自動計算され、給与計算とスムーズに連携可能です。

労務リスクの回避

36協定超過や休憩不足など、法令違反の可能性があるシフト・労働時間をリアルタイムでアラート通知。安心して店舗運営ができます。

人件費の見える化

シフトを作成するだけで、その月の人件費シミュレーションを即時表示。経営判断に役立ちます。

「勤怠管理の悩みから解放されたい」「人件費を正しくコントロールしたい」

そんな方は、ぜひ 飲食店特化の勤怠管理システム「da Vinci」 をご検討ください。

「マネージャーとして、もっとデータに基づいた店舗運営をしたい」

「予実管理という言葉は聞くけれど、飲食店では具体的にどうすればいいの?」

このようなお悩みをお持ちの飲食店経営者や店長の皆さまは多いのではないでしょうか。

日々の忙しい業務に追われる中で、感覚的に店舗運営をしてしまうことは少なくありません。

しかし、安定した利益を生み出し、お店を成長させていくためには、計画と実績を数値で正確に把握する「予実管理」が不可欠です。

この記事では、飲食店の予実管理について、専門外の方でも分かるように基礎から徹底解説します。

目的や具体的な手順、さらには便利なツールの選び方まで、この記事を読めば、あなたの店舗経営を次のステージへ進めるヒントがきっと見つかります。

この記事の要点

まずは、「予実管理」という言葉の基本的な意味と、なぜ飲食店にとって重要なのかを理解することから始めましょう。

難しく考える必要はありません。

一つひとつの概念を丁寧に解説します。

予実管理とは、「予算(計画)」と「実績」を管理する活動のことです。

具体的には、あらかじめ立てた売上や経費の計画(予算)と、実際の結果(実績)を比較します。

そして、その差異(ズレ)がなぜ生まれたのかを分析し、次の計画や行動に活かしていく一連のプロセスを指します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 予算(予) | 将来の一定期間における売上や経費などの計画数値。目標そのもの。 |

| 実績(実) | 予算と同じ期間における実際の経営活動の結果。 |

| 差異分析 | 予算と実績の差額を計算し、その原因を特定すること。 |

| 改善 | 差異分析の結果をもとに、次の行動計画を立て、実行すること。 |

予実管理の最大の目的は、計画通りに経営を進め、安定的に目標を達成することです。

どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた客観的な意思決定を行うための、いわば「経営の羅針盤」と言えるでしょう。

飲食店における予実管理では、主に以下のような数値を扱います。

これらの数値を定期的に追いかけることで、お店の健康状態を正確に把握できます。

これらの項目について、「予算はいくらだったか」「実績はどうだったか」「なぜ差が生まれたのか」を明らかにしていきます。

例えば、「思ったより売上が伸びなかったのは、雨の日が多かったからか、それとも新メニューが不評だったからか」といった原因を探ります。

飲食店経営は、他の業種に比べて変動要因が非常に多いビジネスです。

天候や季節、近隣のイベント、食材価格の変動、スタッフの急な欠勤など、予測が難しい事態が日常的に発生します。

だからこそ、予実管理が特に重要になるのです。

計画と実績のズレを迅速に把握することで、問題の早期発見と対応が可能になります。

「今月、原価がやけに高いな」と気づけば、食材のロスや発注ミスが起きていないかすぐに確認できます。

このように、予実管理はリスクを管理し、経営を安定させるための強力な武器となります。

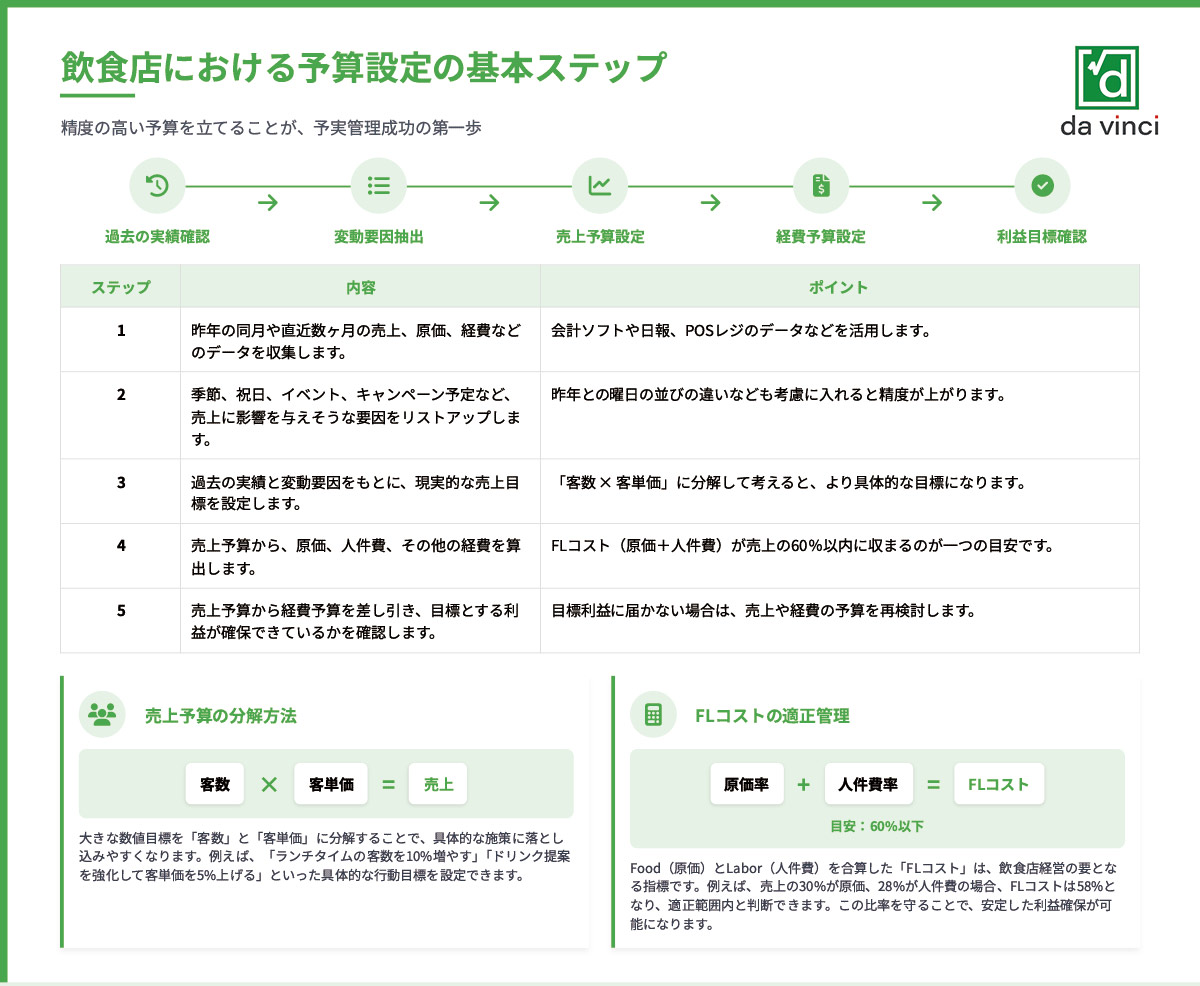

予実管理の重要性がわかったところで、次はその実践方法を見ていきましょう。

まずは全ての土台となる「予算」の立て方と、実績との比較分析方法について解説します。

精度の高い予算を立てることが、予実管理成功の第一歩です。

以下のステップに沿って、現実的かつ達成可能な予算を作成しましょう。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 過去の実績を確認する | 昨年の同月や直近数ヶ月の売上、原価、経費などのデータを収集します。 | 会計ソフトや日報、POSレジのデータなどを活用します。 |

| 2. 変動要因を洗い出す | 季節、祝日、イベント、キャンペーン予定など、売上に影響を与えそうな要因をリストアップします。 | 昨年との曜日の並びの違いなども考慮に入れると精度が上がります。 |

| 3. 売上予算を設定する | 過去の実績と変動要因をもとに、現実的な売上目標を設定します。 | 「客数 × 客単価」に分解して考えると、より具体的な目標になります。 |

| 4. 経費予算を設定する | 売上予算から、原価、人件費、その他の経費を算出します。 | FLコスト(原価+人件費)が売上の60%以内に収まるのが一つの目安です。 |

| 5. 利益目標を確認する | 売上予算から経費予算を差し引き、目標とする利益が確保できているかを確認します。 | 目標利益に届かない場合は、売上や経費の予算を再検討します。 |

売上目標は、単に「前年比110%」といった曖昧なものではなく、具体的な根拠を持って設定することが大切です。

「客数」と「客単価」に分解して計画を立てると、実行すべきアクションが明確になります。

売上目標の分解例

このように分解することで、「ランチの客数をあと5人増やすために新しいセットメニューを開発しよう」といった具体的な施策に繋がります。

予算と実績が出揃ったら、その差異を分析します。

なぜ計画通りにいかなかったのか、あるいは計画を上回る成果が出たのか、その要因を深掘りすることが重要です。

| 分析項目 | 計算式 | 分析の視点 |

|---|---|---|

| 売上差異 | 実績売上 – 予算売上 | 客数、客単価、曜日、天候、イベントの有無などの要因は? |

| 原価差異 | 予算原価 – 実績原価 | 食材価格の変動、仕入れミス、歩留まりの悪化、ロスの発生は? |

| 人件費差異 | 予算人件費 – 実績人件費 | 想定外の残業、急な欠員によるヘルプ、シフト管理の問題は? |

| その他経費差異 | 予算経費 – 実績経費 | 水道光熱費の高騰、修繕費の突発的な発生、消耗品の使用量は? |

売上が目標に届かなかった場合、その原因は一つとは限りません。

内的要因(お店側でコントロールできること)と外的要因(コントロールが難しいこと)に分けて考えると、整理しやすくなります。

これらの要因を冷静に分析し、次にとるべき対策を考えます。

飲食店の利益を大きく左右するのが「FLコスト」です。

FLコストとは、F(Food:原価)とL(Labor:人件費)を合わせた費用のことを指します。

一般的に、このFLコストの売上に対する比率(FL比率)を60%以内に抑えることが、健全な経営の一つの目安とされています。

予算を立てる際には、常にこのFL比率を意識することが重要です。

原価を抑えるためには仕入れの工夫やロス削減、人件費を抑えるためには効率的なシフト作成や業務の標準化が求められます。

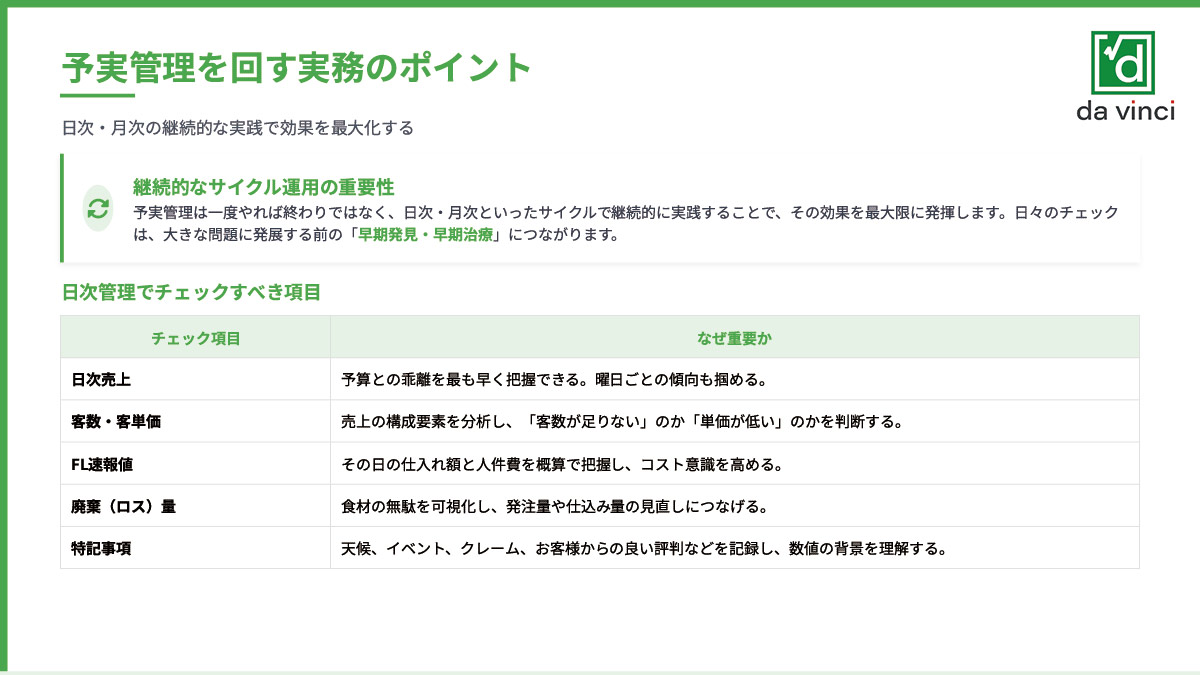

予実管理は一度やれば終わりではありません。

日次、月次といったサイクルで継続的に実践することで、その効果を最大限に発揮します。

ここでは、実務で管理を回していくためのポイントを解説します。

日々の営業終了後には、その日の実績を把握し、短期的な問題点を発見することが重要です。

日次でのチェックは、大きな問題に発展する前の「早期発見・早期治療」につながります。

| チェック項目 | なぜ重要か |

|---|---|

| 日次売上 | 予算との乖離を最も早く把握できる。曜日ごとの傾向も掴める。 |

| 客数・客単価 | 売上の構成要素を分析し、「客数が足りない」のか「単価が低い」のかを判断する。 |

| FL速報値 | その日の仕入れ額と人件費を概算で把握し、コスト意識を高める。 |

| 廃棄(ロス)量 | 食材の無駄を可視化し、発注量や仕込み量の見直しにつなげる。 |

| 特記事項 | 天候、イベント、クレーム、お客様からの良い評判などを記録し、数値の背景を理解する。 |

月末には、1ヶ月間のデータをまとめて、店舗の経営成績を正確に評価します。

月次管理では、日々のデータだけでは見えにくい、より大きな視点での分析が可能になります。

月次で作成する最も重要な資料が「損益計算書(PL)」です。

これにより、1ヶ月でどれだけ売上があり、どれだけ経費がかかり、最終的にいくら利益が出たのかが一目瞭然になります。

この月次PLを予算と比較することで、その月の経営活動が計画通りだったかを評価し、翌月の改善策を立てることができます。

予実管理を始めるにあたり、最も手軽なツールがExcelやGoogleスプレッドシートです。

多くの人が使い慣れており、特別なコストもかかりません。

まずはシンプルな表からで構いませんので、自分で管理表を作成してみましょう。

これらの項目を月ごとに入力し、差異を自動で計算する数式を入れておくだけでも、立派な予実管理の第一歩です。

予実管理をより効果的にするためには、KPI(重要業績評価指標)を設定することが有効です。

KPIとは、最終目標(KGI:重要目標達成指標、例:年間利益500万円)を達成するための中間的な指標のことです。

飲食店におけるKPIの例を以下に示します。

| KGIの例 | 関連するKPIの例 |

|---|---|

| 月間売上300万円 | – 新規顧客獲得数 – リピート率 – 客単価 – テーブル回転数 |

| 原価率30%以下 | – 食材ロス率 – 特定メニューの出数 – 仕入れ先ごとの単価 |

| 顧客満足度向上 | – Googleマップの口コミ評価 – アンケート回収数 – 特定メニューの注文率 |

KPIを設定することで、チーム全員が「今何をすべきか」を具体的に理解し、日々の行動が目標達成に直結していることを実感しやすくなります。

予実管理は、数値をただ眺めるだけでは意味がありません。

分析から得られた気づきを、具体的な改善アクションに繋げてこそ価値が生まれます。

ここでは、成功事例を交えながら、改善に繋げるための方法を解説します。

データに基づいた予実管理は、劇的な経営改善をもたらすことがあります。

飲食店特化の日次PLツール「ダ・ヴィンチ」を導入した企業の事例を見てみましょう。

これらの事例から、正確な数値把握とそれに基づくアクションが、いかに大きなインパクトを持つかが分かります。

もし実績が予算を大幅に下回ったり、経費が予算を超過したりした場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

パニックにならず、冷静に以下のステップで対応しましょう。

売上を伸ばすことも重要ですが、同時に経費を適切にコントロールすることも利益を確保するためには不可欠です。

経費は「変動費」と「固定費」に分けて考えると管理しやすくなります。

| 費用の種類 | 内容 | コントロールのポイント |

|---|---|---|

| 変動費 | 売上の増減に比例して変動する費用(食材費、アルバイト人件費、消耗品費など) | – ロス削減の徹底 – 適正な在庫管理 – 効率的なシフト作成 |

| 固定費 | 売上の増減に関わらず一定にかかる費用(家賃、正社員人件費、リース料など) | – エネルギー効率の良い機器の導入 – 契約プランの見直し – 長期的な視点での投資判断 |

日々の努力でコントロールしやすいのは変動費です。

まずは食材ロスや無駄な残業を減らすことから始めましょう。

日報は、数値データだけでは分からない「現場の生の声」の宝庫です。

予実管理の数値と日報の記述を掛け合わせることで、分析の精度が格段に向上します。

「数字を見るのは苦手…」という方も多いかもしれません。

しかし、予実管理は複雑な計算ばかりではありません。

継続するための工夫をいくつかご紹介します。

Excelでの管理には手軽さというメリットがありますが、店舗数が増えたり、より高度な分析をしたくなったりすると限界が見えてきます。

その際は、飲食店向けの予実管理ツールやシステムの導入を検討しましょう。

予実管理システムを導入することで、Excel管理の課題を解決し、多くのメリットを得ることができます。

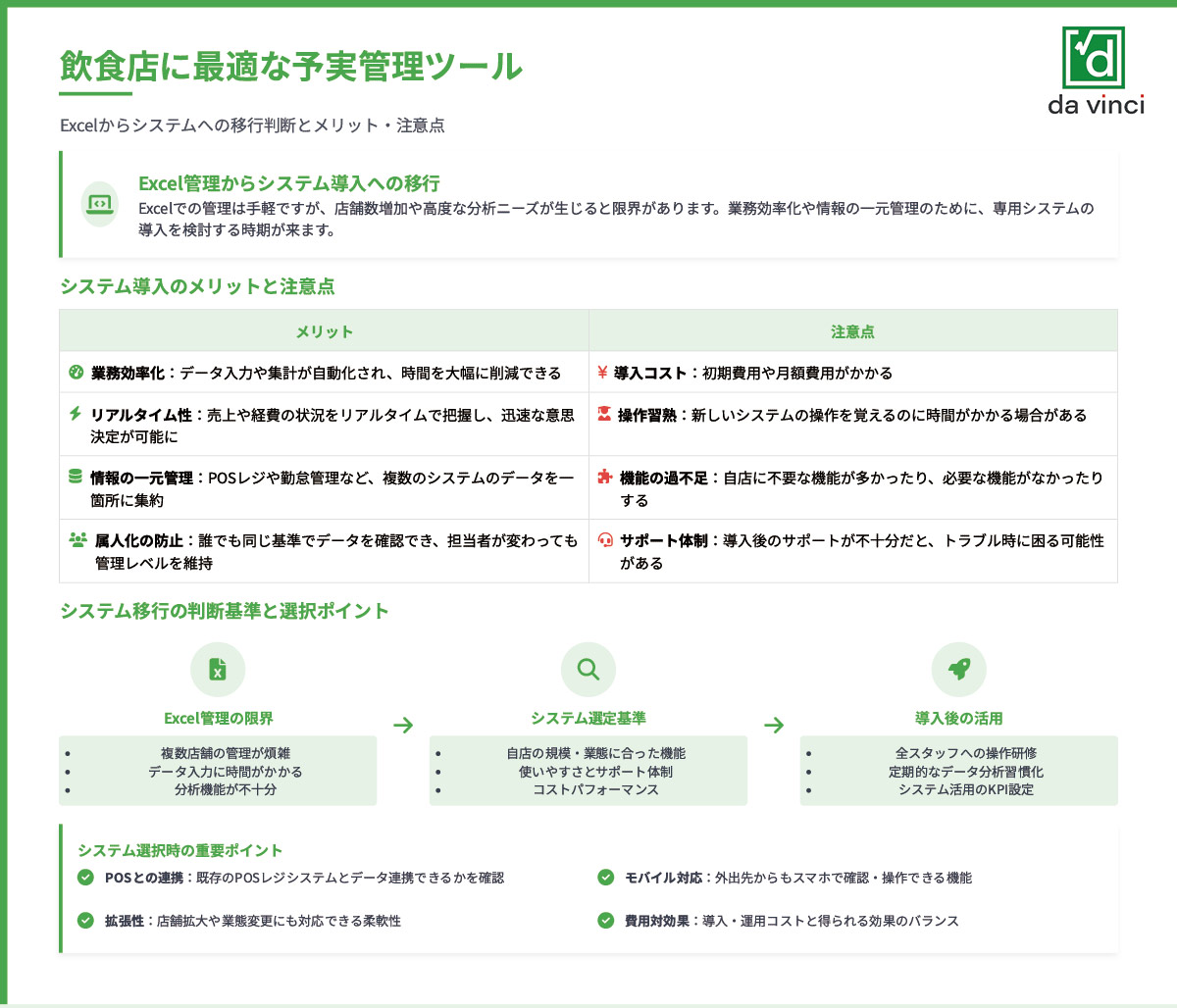

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 業務効率化:データ入力や集計が自動化され、時間を大幅に削減できる。 | 導入コスト:初期費用や月額費用がかかる。 |

| リアルタイム性:売上や経費の状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定が可能になる。 | 操作習熟:新しいシステムの操作を覚えるのに時間がかかる場合がある。 |

| 情報の一元管理:POSレジや勤怠管理など、複数のシステムのデータを一箇所に集約できる。 | 機能の過不足:自店に不要な機能が多かったり、逆に必要な機能がなかったりする。 |

| 属人化の防止:誰でも同じ基準でデータを確認でき、担当者が変わっても管理レベルを維持できる。 | サポート体制:導入後のサポートが不十分だと、トラブル時に困る可能性がある。 |

近年、インターネット経由で利用できるクラウド型の予実管理ツールが増えています。

初期費用が安く、手軽に始められるのが魅力です。

飲食店向けのツールを選ぶ際は、以下のポイントを比較検討しましょう。

| 比較ポイント | 確認事項 |

|---|---|

| 機能 | POSレジや勤怠管理システムと連携できるか? 原価管理やレシピ管理機能は充実しているか? |

| 操作性 | パソコンが苦手なスタッフでも直感的に使える画面か? スマートフォンやタブレットからもアクセスできるか? |

| コスト | 初期費用、月額費用は予算内に収まるか? 店舗数や利用者数に応じた料金体系か? |

| サポート体制 | 導入時の設定サポートはあるか? 電話やチャットで気軽に質問できるか? |

| 拡張性 | 将来的に店舗が増えた場合にも対応できるか? |

最終的にどのツールを選ぶべきか、自店舗の状況に合わせて判断するためのチェックリストを用意しました。

これらの項目をチェックし、自店の優先順位を明確にすることで、最適なツールが見つかるはずです。

この記事では、飲食店の予実管理について、その基本から実践的な方法、ツールの選び方までを解説しました。

予実管理は、単に数字を管理するだけの面倒な作業ではありません。

それは、自店の現状を客観的に把握し、未来の成長へと繋げるための「経営戦略そのもの」です。

日々の売上や経費を記録し、計画との差異を分析する。

そして、その原因を探り、改善策を実行する。

このサイクルを粘り強く回し続けることが、変化の激しい飲食業界で勝ち残るための鍵となります。

まずは、この記事で紹介したExcelの簡単な管理表からでも構いません。

今日から予実管理の第一歩を踏み出し、データに基づいた強い店舗経営を目指しましょう。

「da Vinci」は、飲食店の営業日報をシンプル化し、予実管理を継続しやすい仕組みに変える日次PLツールです。POSレジと連携することで売上や客数などの数値が自動で反映され、スタッフは「本日の気づき」だけを入力すればOK。手書きやExcelでの集計に比べて、作業時間を大幅に削減できるため、現場の負担を最小限に抑えながら正確なデータを蓄積できます。

さらに、クラウド上で全店舗のデータを一元管理できるのも大きな特徴です。本部やオーナーはリアルタイムで各店舗の損益状況を把握でき、課題や成功事例を素早く共有可能。スタッフから経営者までが同じ数字を共通言語として持つことで、改善のスピードが格段に高まります。

導入メリットの一例

POSデータを自動反映し、売上・客数の入力不要

日報作成の手間を大幅に削減、現場負担を軽減

全店舗のデータをクラウドで一元管理

本部と現場が同じ数字をリアルタイム共有

数字に基づく改善が習慣化し、利益体質の店舗経営へ

「数字に弱い」「予実管理を続けられない」と悩む店舗でも、da Vinciなら自然とデータ活用が習慣化。感覚頼りの経営から脱却し、利益を生み出す強い店舗づくりを後押しします。

飲食店の売上を管理するために、日報をつけていますか。

「毎日書いているけれど、ただ記録するだけで終わっている」

「そもそも何を書けばいいのか、項目が定まっていない」

個人で飲食店を経営されているオーナーや店長様から、このようなお悩みをよく伺います。

日々の業務に追われる中で、日報作成が負担になっているケースは少なくありません。

しかし、正しい書き方で日報を作成し、適切に活用すれば、それは経営状況を可視化し、売上を向上させるための強力な武器になります。

この記事では、飲食店の売上日報の目的から、すぐに実践できる具体的な書き方、そしてデータを経営改善に活かすためのコツまでを網羅的に解説します。

さらに、Excelの活用法や、日報作成を劇的に効率化するツールもご紹介します。

この記事を読めば、面倒な作業だった日報が、お店の未来を創るための「宝の地図」に変わるはずです。

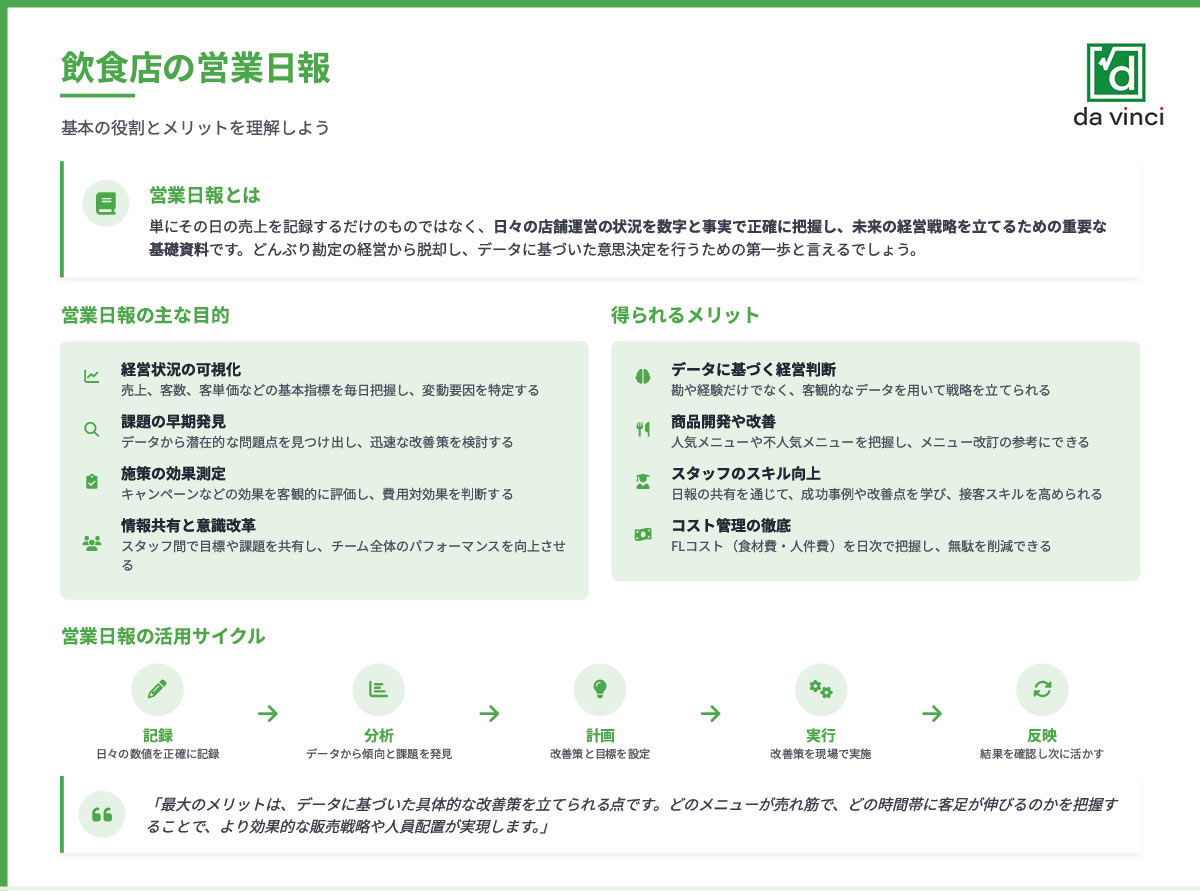

飲食店の営業日報は、単にその日の売上を記録するだけのものではありません。

日々の店舗運営の状況を数字と事実で正確に把握し、未来の経営戦略を立てるための重要な基礎資料です。

どんぶり勘定の経営から脱却し、データに基づいた意思決定を行うための第一歩と言えるでしょう。

営業日報を作成する主な目的は、経営状況を正確に「見える化」することにあります。

日々の売上や客数、費用などを記録し続けることで、お店の現状を客観的に把握できます。

これにより、勘や経験だけに頼らない、根拠のある経営判断が可能になるのです 。

また、課題の早期発見にも繋がります。

例えば、客単価が徐々に下がっている、特定の曜日の売上が落ち込んでいるといった変化にいち早く気づき、原因を分析して対策を打つことができます。

| 営業日報の主な目的 | 具体的なアクション |

|---|---|

| 経営状況の可視化 | 売上、客数、客単価などの基本指標を毎日把握し、変動要因を特定する |

| 課題の早期発見 | データから潜在的な問題点を見つけ出し、迅速な改善策を検討する |

| 施策の効果測定 | キャンペーンなどの効果を客観的に評価し、費用対効果を判断する |

| 情報共有と意識改革 | スタッフ間で目標や課題を共有し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる |

営業日報を継続してつけることには、多くのメリットがあります。

日々の記録が貴重なデータとして蓄積され、多角的な分析を可能にします。

その結果、店舗運営の質を大きく向上させることができます。

最大のメリットは、データに基づいた具体的な改善策を立てられる点です。

どのメニューが売れ筋で、どの時間帯に客足が伸びるのかを把握することで、より効果的な販売戦略や人員配置が実現します 。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| データに基づく経営判断 | 勘や経験だけでなく、客観的なデータを用いて戦略を立てられる |

| 商品開発や改善 | 人気メニューや不人気メニューを把握し、メニュー改訂の参考にできる |

| スタッフのスキル向上 | 日報の共有を通じて、成功事例や改善点を学び、接客スキルなどを高められる |

| コスト管理の徹底 | FLコスト(食材費・人件費)を日次で把握し、無駄を削減できる |

| モチベーション向上 | 目標達成度を日々確認でき、スタッフのモチベーション維持につながる |

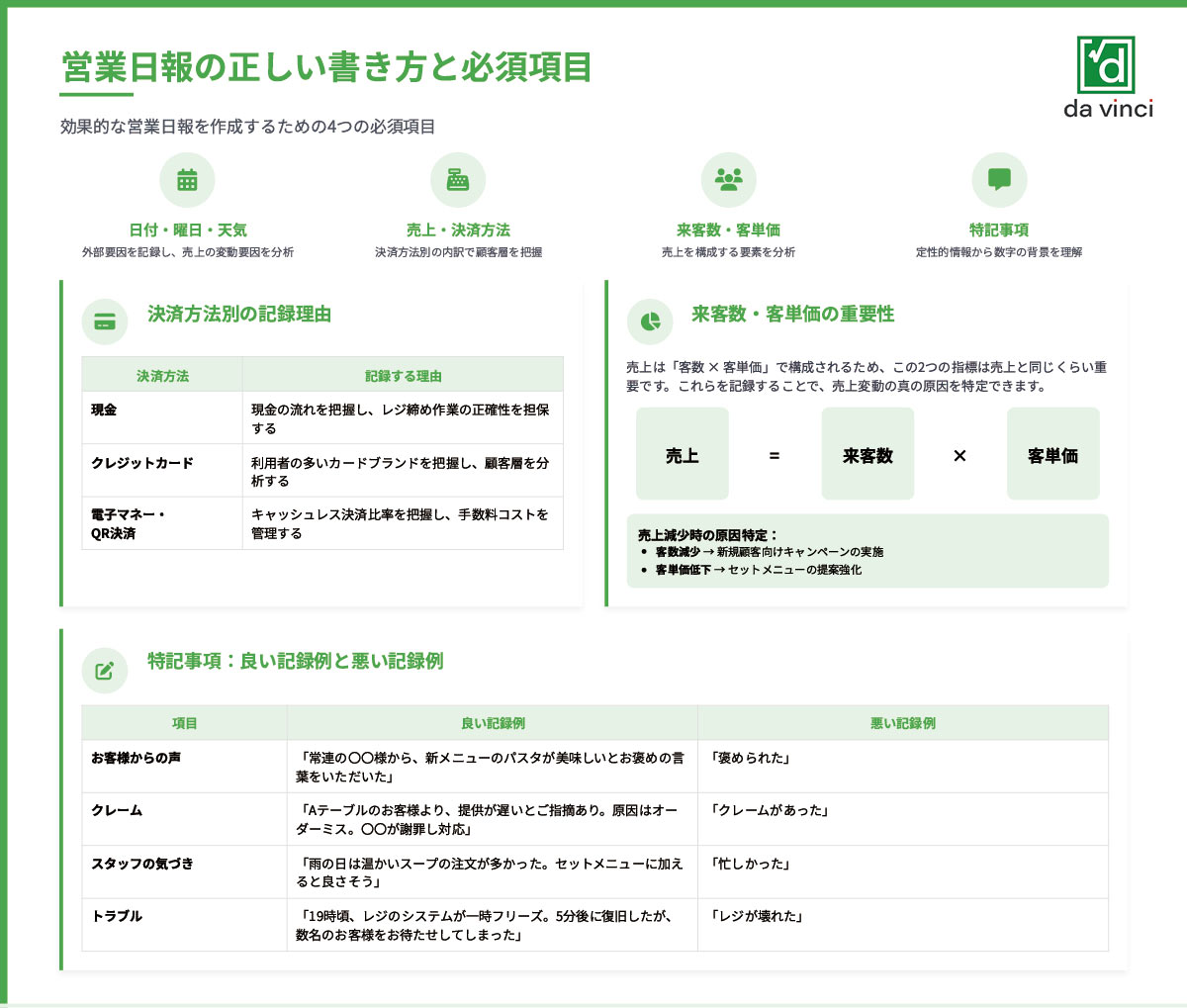

効果的な営業日報を作成するためには、記載すべき項目を押さえることが重要です。

ここでは、どのような飲食店でも共通して記録すべき必須項目とその書き方を解説します。

これらの項目を網羅することで、日報が分析に役立つ価値あるデータに変わります。

日報の基本情報として、日付と曜日は必ず記載しましょう。

これに加えて、その日の天気や周辺でのイベント情報なども記録することが重要です。

飲食店の売上は、天候や外部の出来事に大きく影響されるためです。

例えば、「雨の日は客足が遠のくが、出前の注文が増える」「近隣でイベントがあると、ランチタイムの売上が伸びる」といった傾向を把握できます。

これらのデータは、将来の売上予測や仕入れ量の調整に役立ちます。

その日の売上合計はもちろん、決済方法別に分けて記録することがポイントです。

現金、クレジットカード、電子マネー、その他(QRコード決済など)の内訳を把握しましょう。

これにより、キャッシュレス決済の手数料コストを正確に把握できるほか、顧客層の分析にも繋がります。

| 決済方法 | 記録する理由 |

|---|---|

| 現金 | 現金の流れを把握し、レジ締め作業の正確性を担保する |

| クレジットカード | 利用者の多いカードブランドを把握し、顧客層を分析する |

| 電子マネー・QR決済 | キャッシュレス決済比率を把握し、手数料コストを管理する |

売上は「客数 × 客単価」で構成されるため、この2つの指標は売上と同じくらい重要です。

来客数を記録することで、時間帯ごとの混雑状況や曜日の傾向がわかります。

客単価を計算することで、顧客一人あたりの平均的な利用金額を把握できます 。

もし売上が落ちている場合、その原因が「客数が減った」ことなのか、「客単価が下がった」ことなのかを特定できます。

原因がわかれば、「新規顧客向けのキャンペーンを打つ」「セットメニューをおすすめして客単価を上げる」といった具体的な対策を立てやすくなります。

数字データだけではわからない、その日の出来事を記録する「特記事項」欄は非常に重要です。

スタッフが気づいたことやお客様からのご意見、発生したトラブルなどを具体的に書き残しましょう。

この定性的な情報が、数字の背景にある理由を解き明かすヒントになります。

| 項目 | 良い記録例 | 悪い記録例 |

|---|---|---|

| お客様からの声 | 「常連の〇〇様から、新メニューのパスタが美味しいとお褒めの言葉をいただいた」 | 「褒められた」 |

| クレーム | 「Aテーブルのお客様より、提供が遅いとご指摘あり。原因はオーダーミス。〇〇が謝罪し対応」 | 「クレームがあった」 |

| スタッフの気づき | 「雨の日は温かいスープの注文が多かった。セットメニューに加えると良さそう」 | 「忙しかった」 |

| トラブル | 「19時頃、レジのシステムが一時フリーズ。5分後に復旧したが、数名のお客様をお待たせしてしまった」 | 「レジが壊れた」 |

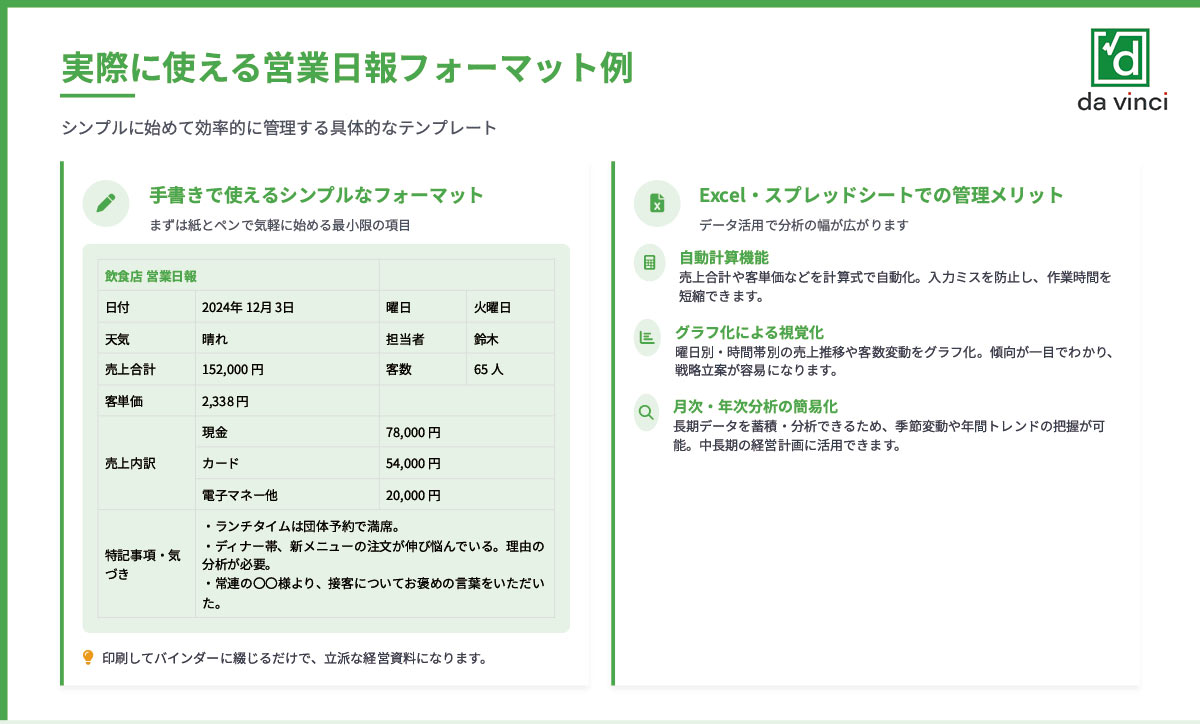

「必須項目はわかったけれど、一から作るのは大変」という方のために、すぐに使えるフォーマット例をご紹介します。

手書きでシンプルに始めたい方から、Excelで効率的に管理したい方まで、お店のスタイルに合わせて活用してください。

テンプレートを元に、自店に必要な項目を追加・削除してカスタマイズするのがおすすめです。

まずは紙とペンで気軽に始めたい、という方向けのシンプルなフォーマットです。

閉店後の短時間で書き終えられるよう、項目を最小限に絞っています。

このフォーマットを印刷して、バインダーに綴じていくだけで、立派な経営資料になります。

| 飲食店 営業日報 | |||

|---|---|---|---|

| 日付 | 2024年 12月 3日 | 曜日 | 火曜日 |

| 天気 | 晴れ | 担当者 | 鈴木 |

| 売上合計 | 152,000 円 | 客数 | 65 人 |

| 客単価 | 2,338 円 | ||

| 売上内訳 | 現金 | 78,000 円 | |

| カード | 54,000 円 | ||

| 電子マネー他 | 20,000 円 | ||

| 特記事項・気づき | ・ランチタイムは団体予約で満席。 | ||

| ・ディナー帯、新メニューの注文が伸び悩んでいる。理由の分析が必要。 | |||

| ・常連の〇〇様より、接客についてお褒めの言葉をいただいた。 |

パソコンでの管理に抵抗がない場合は、ExcelやGoogleスプレッドシートの活用がおすすめです。

計算式をあらかじめ入力しておくことで、売上合計や客単価などを自動で計算してくれます。

また、データをグラフ化しやすく、月次や年次での分析も簡単に行えるのが大きなメリットです。

多くのウェブサイトで無料のテンプレートが配布されています。

まずはそうしたテンプレートをダウンロードして使ってみて、自店に合わせてカスタマイズしていくと良いでしょう。

テンプレートはあくまで雛形です。

最も大切なのは、自店の経営スタイルや目標に合わせて最適化することです。

例えば、ランチとディナーで客層が大きく異なる場合は、時間帯別の売上や客数を記録する欄を追加すると分析の精度が上がります。

また、日報を書く目的をスタッフ全員で共有することも重要です。

「なぜこの項目が必要なのか」「このデータを何に使うのか」を理解することで、より具体的で価値のある情報が集まるようになります。

営業日報は、書くだけで満足してはいけません。

記録したデータを分析し、日々の店舗運営の改善に繋げてこそ、その真価が発揮されます。

ここでは、日報を「未来の売上を作るためのツール」として活用するための3つの重要なポイントを解説します。

日報で売上だけを管理していると、その日にどれくらいの利益が出たのかが分かりません。

正確な経営判断のためには、売上から原価(食材費など)と人件費を差し引いた「日次損益(粗利)」を把握することが不可欠です。

日報にその日の仕入れ額とスタッフの総労働時間を記録する欄を設けましょう。

あらかじめ設定した目標原価率や人時売上高と比較することで、日々の利益状況を管理できます。

これにより、食材のロスや人員配置の無駄にいち早く気づくことができます。

日報は店長やオーナーだけが見るものではありません。

スタッフ全員で共有することで、チーム全体の目標意識が高まり、改善活動が活発になります 。

朝礼や終礼で日報の内容を共有し、「昨日は目標達成できた理由」や「今日意識すべきこと」などを話し合う時間を作りましょう。

成功事例を共有すれば、良い接客や調理のノウハウがチーム全体に広がります。

逆に、クレームや課題を共有すれば、再発防止策を全員で考えることができます。

日報をコミュニケーションツールとして活用することが、強いチームを作る鍵です。

日報データが蓄積されたら、定期的に分析を行い、改善のサイクル(PDCA)を回しましょう。

日々のデータから「仮説」を立て、改善策を「実行」し、その結果を再び日報で「検証」し、次の「アクション」に繋げることが重要です。

| ステップ | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1. 分析 (Analyze) | 日報データから傾向や課題を発見する | 「水曜日のディナータイムの客単価が低い」 |

| 2. 仮説 (Hypothesize) | 課題の原因について仮説を立てる | 「セットメニューがないため、追加注文に繋がっていないのでは?」 |

| 3. 実行 (Do) | 仮説に基づいた改善策を実施する | 「水曜日限定のドリンク付きお得なセットメニューを導入する」 |

| 4. 検証 (Check) | 施策の結果を日報データで確認する | 「セットメニュー導入後、水曜日の客単価が平均5%向上したか確認」 |

毎日の日報作成とデータ活用、重要だとわかってはいても、継続するのは大変です。

特に、手書きやExcelでの管理には、入力の手間や集計・分析の難しさといった課題が伴います。

こうしたお悩みを解決するのが、日次PLツール「da Vinci」です。

「da Vinci」は、飲食店の煩雑な日報業務をDX化し、経営改善を加速させるためのツールです。

現場スタッフの負担を大幅に削減しながら、経営者はリアルタイムで正確な経営状況を把握できます。

「da Vinci」を導入すれば、POSレジの売上データが自動でシステムに連携されます。

そのため、スタッフが閉店後に売上金額や客数を手入力する必要は一切ありません。

入力ミスがなくなるだけでなく、日報作成にかかる時間を劇的に短縮できます。

ある焼肉店では、「da Vinci」導入後、締め作業の時間が2日間から半日にまで短縮されました。

これにより生まれた時間を、本来注力すべき接客サービスの向上や新メニュー開発に充てられるようになります。

「da Vinci」では、売上などの数値データは自動で集計されます。

そのため、現場のスタッフに記録をお願いするのは、その日の「特記事項」や「気づき」といった定性的な情報のみです。

スマートフォンやタブレットから簡単に入力できるため、スタッフの負担を最小限に抑えながら、価値のある現場の生きた情報を集めることができます。

複数店舗を運営しているオーナーにとって、各店舗の状況を正確に把握するのは大きな課題です。

「da Vinci」はクラウドシステムなので、全店舗の日報データを一元管理できます。

本部にいながら、各店舗の売上状況や日次損益をリアルタイムで確認・比較することが可能です。

これにより、店舗ごとの課題が明確になり、成功事例を他店舗へ横展開するといった、グループ全体の売上向上に繋がる戦略的な判断が迅速に行えます。

「da Vinci」の最大の強みは、経営者から現場のアルバイトスタッフまで、全員が同じデータをリアルタイムで見られることです。

売上目標や原価率といった重要な経営指標が常に共有されるため、スタッフ一人ひとりの経営への参画意識が高まります。

ある導入企業では、スタッフからの提案による改善活動が活発化し、顧客単価が10%向上しました。

データという共通言語を持つことで、本部と現場の意思疎通がスムーズになり、店舗全体の改善スピードが飛躍的に向上するのです。

飲食店の営業日報は、日々の運営を記録するだけの義務作業ではありません。

正しく作成し、継続して活用することで、お店の健康状態を示すカルテとなり、売上向上と経営改善を実現するための羅針盤となります。

まずは、本記事で紹介した必須項目を網羅した日報作成から始めてみましょう。

手書きのフォーマットを活用すれば、今日からでも実践できます。

そして最も重要なのは、日報をスタッフ全員で共有し、記録されたデータから課題を見つけ、改善のアクションに繋げていくことです。

日報は「記録」で終わらせず、チームで「活用」するものという意識を持つことが、繁盛店への第一歩です。

日々の地道な記録と分析が、お店の未来を大きく変える力を持っています。

もし、日報作成の負担を減らし、より高度なデータ活用を目指したいとお考えなら、「da Vinci」のような専門ツールの導入も有効な選択肢です。

あなたのお店に合った方法で、価値ある日報作りを始めてみてください。

「da Vinci」は、飲食店の営業日報をシンプル化し、現場と本部をリアルタイムでつなぐ日次PLツールです。POSレジのデータを自動で取り込み、売上や客数の手入力は不要。スタッフは「本日の気づき」だけを入力すればよく、負担を大幅に軽減できます。さらに、全店舗のデータをクラウドで一元管理できるため、オーナーや本部は離れた場所からでも各店舗の損益や改善ポイントを瞬時に把握可能です。数字を共通言語として共有することで、チーム全体の意識が高まり、経営改善のスピードが飛躍的に向上します。

導入メリットの一例

売上データを自動連携、入力ミスを防止

日報作成時間を大幅に短縮

全店舗をクラウドで一元管理

本部と現場が同じ数字を共有し、改善活動を加速

「営業日報をもっと楽にしたい」「データを経営改善に活かしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

専門スタッフが貴店の課題をヒアリングし、最適な活用方法をご提案いたします。

「日々の営業に追われて、売上の数字まで細かく見ていられない」

「どんぶり勘定のままで、この先やっていけるか不安だ」

「本格的な売上管理を始めたいけれど、高価なPOSレジを導入する余裕はない」

個人で飲食店を経営されているオーナー様の中には、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、専門的な知識や高価なツールがなくても、飲食店の売上管理は始められます。

この記事では、パソコンが苦手な方でも今日から無料で始められる売上管理の具体的な方法を、基本からわかりやすく解説します。

すぐに使えるエクセルやスプレッドシートのテンプレートもご用意しました。

この記事を読めば、あなたのお店の経営状況を数字で正確に把握し、利益を最大化するための一歩を踏み出せます。

まずは、売上管理がなぜ重要なのか、その基本的な考え方から理解を深めましょう。

難しい会計知識は不要です。

ここでは、お店の「健康診断」ともいえる売上管理の目的と仕組みを、初心者の方にも分かりやすく解説します。

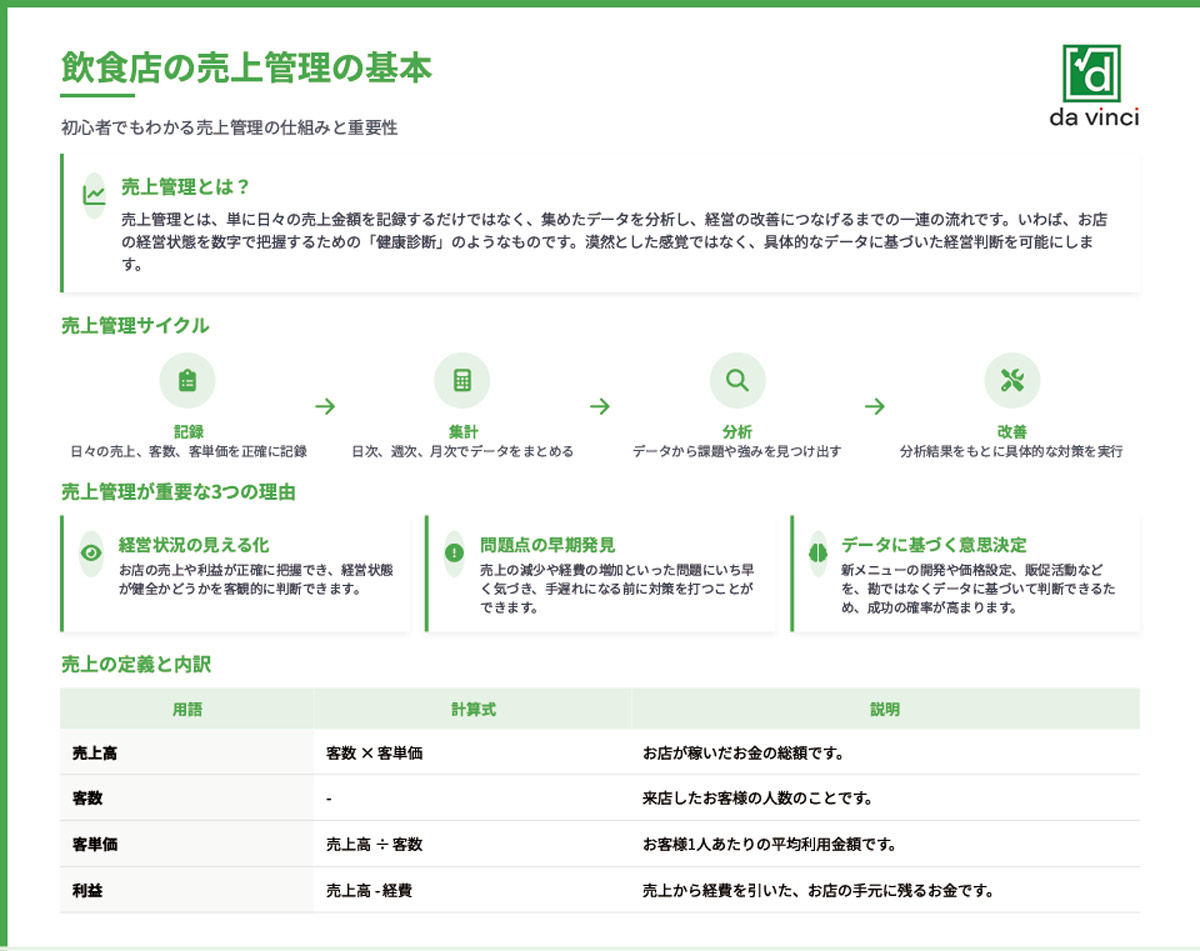

飲食店の売上管理とは、単に日々の売上金額を記録するだけではありません。

集めたデータを分析し、経営の改善につなげるまでの一連の流れを指します。

いわば、お店の経営状態を数字で把握するための「健康診断」のようなものです。

この「記録・集計・分析・改善」というサイクルを回すことで、漠然とした感覚ではなく、具体的なデータに基づいた経営判断が可能になります。

まずは、この基本的な流れを掴むことが重要です。

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 記録 | 日々の売上、客数、客単価などを記録する | 正確なデータを集める |

| 2. 集計 | 日次、週次、月次でデータをまとめる | お店の傾向を把握する |

| 3. 分析 | データから課題や強みを見つけ出す | 経営判断の材料にする |

| 4. 改善 | 分析結果をもとに具体的な対策を立て、実行する | 利益を最大化する |

どんぶり勘定でもお店が回っていると、売上管理の重要性を感じにくいかもしれません。

しかし、売上管理を怠ると、気づかないうちに利益が減少していたり、大きなビジネスチャンスを逃したりする危険性があります。

売上管理を行うことには、以下のような明確なメリットがあります。

売上管理を始めるにあたり、「売上」と「利益」の違いを正確に理解しておくことが大切です。

売上とは、お客様からいただいた代金の総額のことです。

一方、利益とは、その売上から食材費や人件費などの経費を差し引いた、最終的に手元に残るお金を指します。

売上は「客数 × 客単価」という基本的な式で成り立っています。

売上を伸ばすためには、お客様の数を増やすか、お客様一人あたりの利用金額を増やす必要があるということです。

| 用語 | 計算式 | 説明 |

|---|---|---|

| 売上高 | 客数 × 客単価 | お店が稼いだお金の総額です。 |

| 客数 | – | 来店したお客様の人数のことです。 |

| 客単価 | 売上高 ÷ 客数 | お客様1人あたりの平均利用金額です。 |

| 利益 | 売上高 – 経費 | 売上から経費を引いた、お店の手元に残るお金です。 |

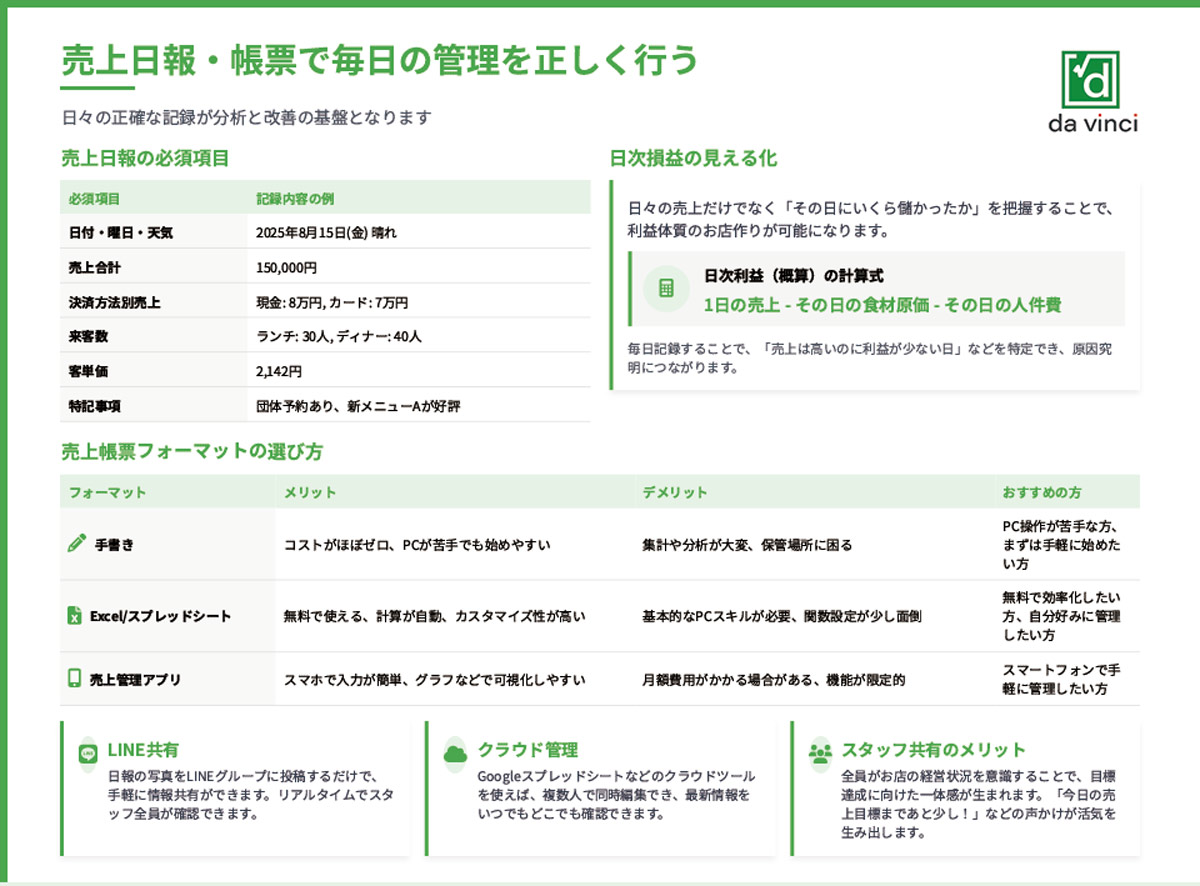

売上管理の第一歩は、日々のデータを正確に記録することから始まります。

毎日の少しの積み重ねが、後々の大きな分析につながる重要な作業です。

売上日報は、その日の営業活動を記録するための重要な書類です。

単なる売上金額だけでなく、後から分析に使える情報を残しておくことがポイントです。

最低限、以下の項目は毎日記録するようにしましょう。

| 必須項目 | 記録内容の例 | なぜ必要か? |

|---|---|---|

| 日付・曜日・天気 | 2025年8月15日(金) 晴れ | 売上と外部要因(曜日や天気)の関連性を分析するためです。 |

| 売上合計 | 150,000円 | その日の成果を正確に把握するためです。 |

| 決済方法別売上 | 現金: 8万円, カード: 7万円 | 手数料の把握やキャッシュレス対応の判断材料になります。 |

| 来客数 | ランチ: 30人, ディナー: 40人 | 混雑状況や時間帯別の集客力を把握するためです。 |

| 客単価 | 2,142円 | 顧客の消費動向を把握し、メニュー改善などに活かせます。 |

| 特記事項 | 団体予約あり、新メニューAが好評 | 売上の変動要因を具体的に記録し、後の分析に役立てます。 |

日々の売上だけでなく、「その日にいくら儲かったか」を把握することも重要です。

これを「日次損益」といい、利益体質のお店を作るための第一歩となります。

厳密な計算は難しいですが、概算でも把握する習慣をつけましょう。

計算式はシンプルです。

日次利益(概算) = 1日の売上 - その日の食材原価 - その日の人件費

食材原価はその日に仕入れた金額、人件費はスタッフの時給×労働時間で計算します。

毎日これを記録することで、売上は高いのに利益が少ない日などを特定でき、原因究明に繋がります。

売上管理の記録方法は、手書きからアプリまで様々です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身のスキルやお店の状況に合わせて最適なものを選びましょう。

まずは無料ですぐに始められる方法から試してみるのがおすすめです。

| フォーマット | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 手書き | コストがほぼゼロ、PCが苦手でも始めやすい | 集計や分析が大変、保管場所に困る | PC操作が苦手な方、まずは手軽に始めたい方 |

| Excel/スプレッドシート | 無料で使える、計算が自動、カスタマイズ性が高い | 基本的なPCスキルが必要、関数設定が少し面倒 | 無料で効率化したい方、自分好みに管理したい方 |

| 売上管理アプリ | スマホで入力が簡単、グラフなどで可視化しやすい | 月額費用がかかる場合がある、機能が限定的 | スマートフォンで手軽に管理したい方 |

記録した売上データは、スタッフと共有することで、全員のモチベーションアップにつながります。

例えば、Googleスプレッドシートで管理すれば、関係者はいつでも最新の状況を確認できます。

また、日報の写真を撮ってLINEグループに投稿するだけでも、手軽な情報共有が可能です。

スタッフ一人ひとりがお店の経営状況を意識することで、目標達成に向けた一体感が生まれます。

「今日の売上目標まであと少し!」といった声かけが、現場の活気を生み出すきっかけにもなるでしょう。

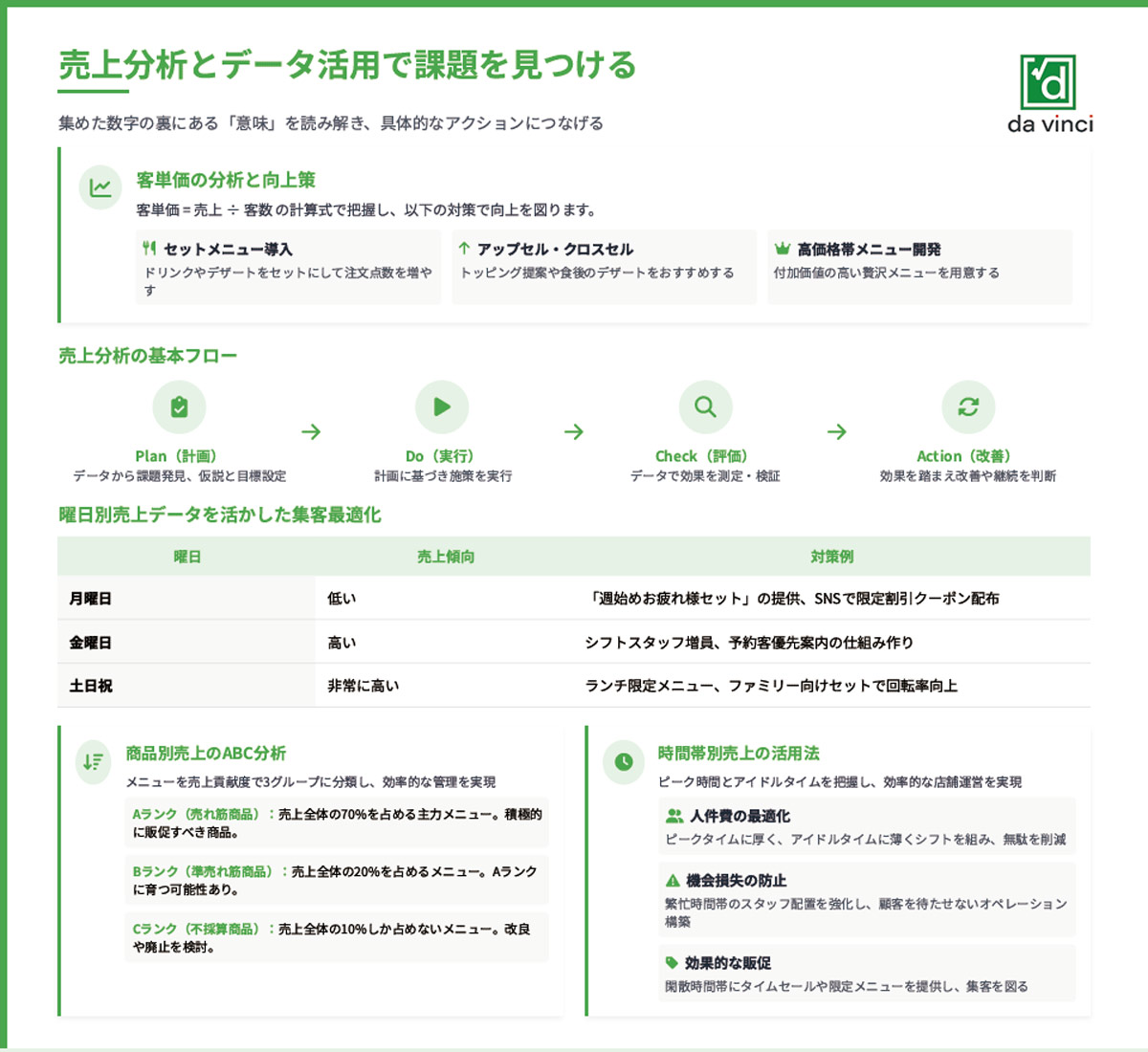

データを記録するだけでは、経営は改善しません。

集めた数字の裏にある「意味」を読み解き、具体的なアクションに繋げることが重要です。

ここでは、初心者でも簡単にできる売上分析の方法と、データ活用の実践例を紹介します。

客単価は、売上を構成する重要な要素の一つです。

客単価を分析し、向上させるための施策を考えることが売上アップの近道となります。

まずは、「客単価 = 売上 ÷ 客数」という計算式を基に、自店の平均客単価を把握しましょう。

その上で、客単価を上げるための具体的なアクションを検討します。

飲食店の売上は、曜日によって大きく変動する傾向があります。

曜日ごとの売上データを分析することで、より効果的な集客戦略や人員配置が可能になります。

例えば、以下のような対策が考えられます。

| 曜日 | 売上傾向 | 対策例 |

|---|---|---|

| 月曜日 | 低い | 「週始めお疲れ様セット」の提供、SNSで限定割引クーポンを配布する |

| 金曜日 | 高い | シフトに入るスタッフを増やして対応力を上げる、予約客を優先案内する仕組みを作る |

| 土日祝 | 非常に高い | ランチタイム限定メニューや、ファミリー向けセットを用意して回転率を上げる |

データ分析と聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本的な流れはシンプルです。

「PDCAサイクル」と呼ばれるフレームワークに沿って進めることで、誰でも効果的な分析と改善ができます。

飲食店の例で見てみましょう。

どのメニューが売上に貢献しているのかを把握することは非常に重要です。

そこで役立つのが「ABC分析」という手法です。

全メニューを売上高の高い順に並べ、以下の3つのグループに分類します。

この分析により、メニュー構成の最適化や、食材ロスの削減に繋げることができます。

1日のうちで、お店が忙しい時間帯と暇な時間帯をデータで把握することは、効率的な店舗運営に不可欠です。

時間帯別の売上データを分析することで、以下のようなメリットがあります。

順調だった売上が急に落ち込むと、誰でも不安になるものです。

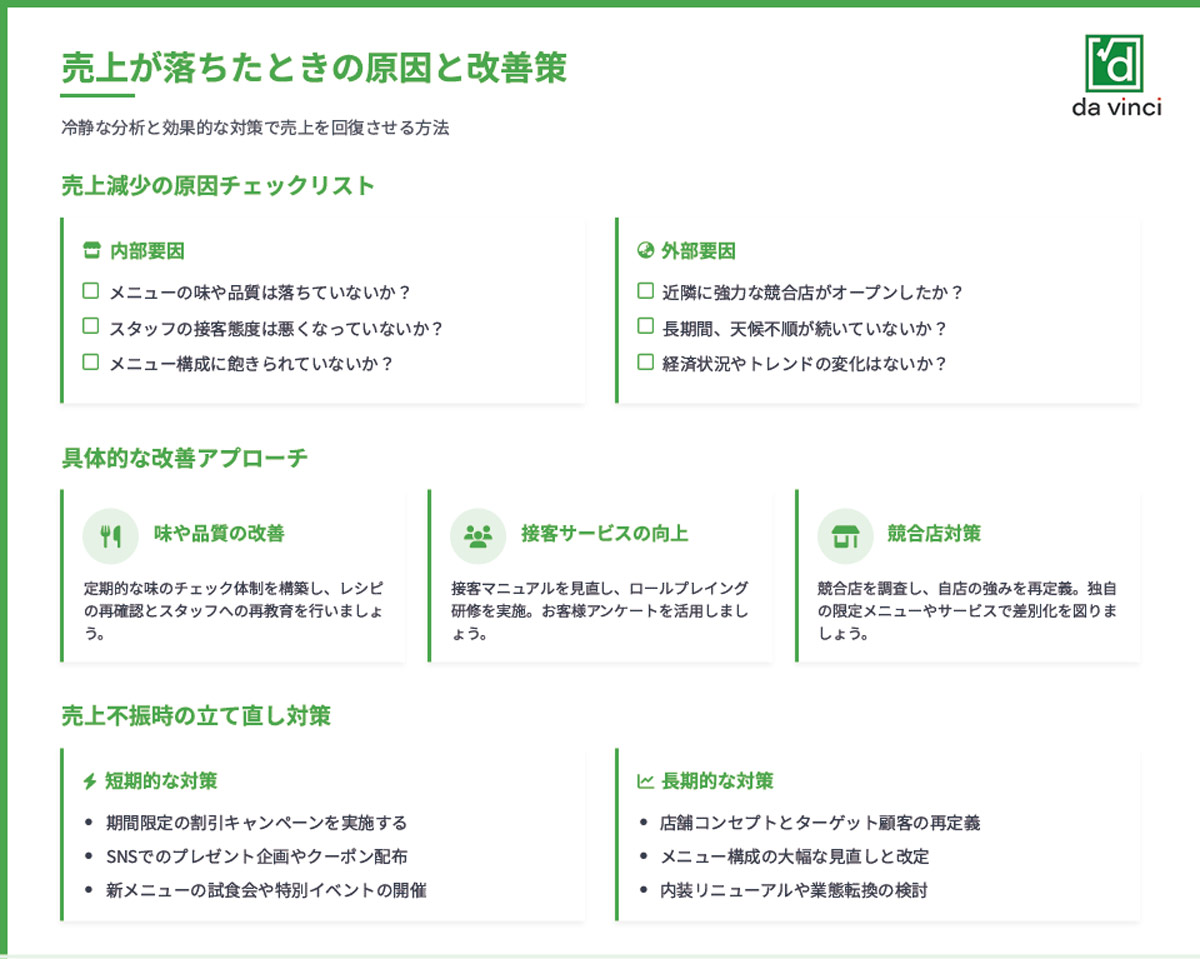

しかし、そんな時こそ冷静な分析が求められます。

ここでは、売上減少の原因を探るためのチェックリストや、具体的な改善アプローチを紹介します。

売上が減少した際は、やみくもに対策を打つのではなく、まずは原因を特定することが重要です。

原因は、お店の内部にある場合と、外部の環境変化による場合があります。

以下のチェックリストを使って、思い当たる節がないか確認してみましょう。

| 要因分類 | チェック項目 |

|---|---|

| 内部要因 | □ メニューの味や品質は落ちていないか? □ スタッフの接客態度は悪くなっていないか? □ 店内やトイレは清潔に保たれているか? □ メニュー構成に飽きられていないか? □ 最近、価格改定を行ったか? |

| 外部要因 | □ 近隣に強力な競合店がオープンしたか? □ 長期間、天候不順が続いていないか? □ 周辺地域での工事やイベントなど、人の流れを変える要因はあったか? □ 経済状況の悪化や、世間のトレンドの変化はないか? |

原因が特定できたら、それに応じた具体的な改善策を考え、実行に移します。

一つの対策だけでなく、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。

日々の売上計上で、入力ミスや計算間違いが発生することもあります。

こうしたヒューマンエラーは、利益に直接影響を与えるため、軽視できません。

ミスが発覚した場合は、速やかに原因を究明し、再発防止策を講じることが重要です。

| 対処法 | 防止策 |

|---|---|

| レジ締め後に金額が合わない場合は、伝票やオーダー履歴を一つずつ確認する。 | レジ締めは必ず2人一組で行い、ダブルチェックを徹底する。 |

| お客様からお釣りの間違いを指摘された場合は、丁重にお詫びし、すぐに確認・訂正する。 | 券売機やキャッシュレス決済を導入し、現金のやり取りを減らす。 |

| – | Excelやアプリなど、手計算が不要なツールを導入する。 |

売上不振が長期化しそうな場合は、より抜本的な対策が必要になります。

短期的な施策と長期的な視点の両方から、お店の立て直しを図りましょう。

ここで、売上管理をきっかけにV字回復を遂げた飲食店の事例を2つご紹介します。

(※これらは成功のイメージを掴んでいただくための架空の事例です)

事例1:郊外の個人経営カフェ

どんぶり勘定で赤字寸前だったカフェが、売上日報をつけ始めたところ、平日の午前中に特定のパンの売上が突出していることを発見。そのパンを目玉にしたモーニングセットを開発し、SNSで告知した結果、午前中の客数が2倍になり、経営が安定しました。

事例2:駅前の居酒屋

常連客頼みで売上が伸び悩んでいた居酒屋が、商品別のABC分析を実施。ほとんど注文されないCランクのメニューを廃止し、代わりにAランクの人気メニューを使ったコース料理を導入。結果、客単価が15%上昇し、新規の団体客も増加しました。

手書きやExcelでの管理に慣れてきたら、次のステップとしてシステムやPOSレジの導入を検討するのも良いでしょう。

日々の入力作業が自動化され、より高度な分析が可能になります。

ここでは、個人店でも導入しやすい無料のツールを中心に紹介します。

売上管理をさらに効率化するためのシステムやアプリは数多く存在します。

選ぶ際には、以下のポイントを比較検討することが重要です。

POS(Point of Sale)レジは、会計を行うと同時に、売上データを自動で収集・分析してくれる強力なツールです。

「どの商品が、いつ、どんなお客様に売れたか」といった情報がリアルタイムで蓄積されるため、データに基づいた迅速な経営判断が可能になります。

近年では、月額無料で利用できるクラウド型のPOSレジアプリも登場しており、個人店でも導入のハードルは大きく下がっています。

| 無料POSレジアプリ例 | 特徴 | 料金 |

|---|---|---|

| Airレジ | リクルートが提供。基本的なPOS機能が無料で利用可能。操作がシンプルで分かりやすい。 | 0円〜 |

| Square POSレジ | クレジットカード決済端末との連携がスムーズ。屋外のイベント出店などでも使いやすい。 | 0円〜 |

| スマレジ | 機能が豊富で拡張性が高い。無料プランでも基本的な売上分析が可能。 | 0円〜 |

飲食店の売上管理は、決して難しい専門家の仕事ではありません。

日々の営業データを記録し、そこからお店の現状を読み解き、次の一手を考える、という経営の基本動作です。

この記事で紹介したように、売上管理はノートとペン一本、あるいは無料のExcelテンプレートからでも今日すぐに始めることができます。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、毎日続けることで見えてくる数字の変化が、あなたのお店の未来を明るく照らす羅針盤となるはずです。

どんぶり勘定から卒業し、データという強力な武器を手に入れることで、日々の頑張りを着実に利益へと繋げていきましょう。

まずは小さな一歩から、あなたのお店の成長ストーリーを始めてみませんか。

日々の売上記録を続けていると、「もっと効率的にまとめたい」「分析を自動でやってほしい」と感じる場面が出てきます。

そんなときに役立つのが、飲食店経営をトータルで支援するシステム 「da Vinci」 です。

da Vinciなら、POSレジや手書き日報で管理していた売上データをクラウドで一元化できます。

売上・原価・人件費をリアルタイムで見える化し、グラフやレポートに自動変換してくれるので、数字に弱いオーナー様でも直感的に把握できます。

さらに、日報入力や店舗間のデータ共有もスムーズに行えるため、複数店舗経営の方にも最適です。

「売上を伸ばすために分析したいけれど、時間がない」──そんな方にこそおすすめのツールです。

売上・経費・利益をスマートフォンで確認

多店舗経営でもクラウドで即時共有可能

スマホやタブレットから簡単操作

日々の努力を成果に直結させるために、「da Vinci」を導入してみてはいかがでしょうか。

「また在庫が合わない…」

「あのアルバイト、ちゃんと発注できるだろうか?」

飲食店の経営者や店長の皆様なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

発注ミスは、単に食材を無駄にするだけでなく、欠品による機会損失や顧客満足度の低下、さらにはスタッフの精神的な負担にも繋がる深刻な問題です。

この記事では、注意喚起や精神論に頼るのではなく、誰がやってもミスが起こらない「仕組み」で発注ミスを解決する方法を徹底解説します。

明日からすぐに実践できる具体的な対策から、ITツールを活用した根本的な業務改善まで、あなたの店の利益と安定を守るためのヒントが満載です。

この記事を読めば、発注業務のストレスから解放され、より創造的な店舗運営に集中できるようになるでしょう。

発注ミスが頻発すると、「スタッフの確認不足だ」「もっと注意してくれれば」と、個人の資質に原因を求めてしまいがちです。

しかし、ほとんどの場合、ミスは個人の問題ではなく、店舗の運営体制や業務フローといった「仕組み」に根本的な原因が潜んでいます。

ここでは、多くの飲食店が陥りがちな3つの根本原因を掘り下げて見ていきましょう。

原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩となります。

「週末はいつも混むから、このくらいだろう」

「昨日はこのメニューがよく出たから、多めに仕入れておこう」

こうした経験豊富なスタッフの「勘」は、時に大きな武器となりますが、発注ミスを引き起こす原因にもなり得ます。

これは「認知バイアス」と呼ばれる心理的な思い込みの一種です。

例えば、直近の売上データに過度に依存してしまったり(利用可能性ヒューリスティック)、過去の成功体験から判断を誤ったり(確証バイアス)することがあります。

ベテランスタッフほど、自身の経験への過信から確認作業を怠り、予期せぬ需要の変動に対応できなくなるケースは少なくありません。

発注ミスは、スタッフ間のコミュニケーション不足から生じることも非常に多いです。

ホールスタッフが把握している「週末の予約状況」や「特定のコースメニューの出数」といった情報が、発注担当者に正確に伝わっていなければ、適切な発注はできません。

また、キッチンスタッフが気づいた「特定の食材の傷みが早い」といった情報共有も重要です。

「言ったつもり」「聞いたはず」といった口頭での曖昧な情報伝達や、情報が特定のスタッフで止まってしまう状況は、需要予測のズレを生み、過剰在庫や欠品のリスクを高めます。

閉店後の疲れた頭で、手書きの発注リストを片手に業者へ電話やFAXで発注する。

多くの飲食店で見られる光景ですが、こうしたアナログな業務フローにはミスを誘発する危険性が潜んでいます。

走り書きのメモは判読しづらく、電話での口頭注文は聞き間違いや言い間違いのリスクが常に伴います。

さらに、発注作業が特定の担当者一人に任され、他の誰もチェックしない「属人化」した状態は非常に危険です。

その担当者が休んだり、退職したりした場合、店の発注業務が立ち行かなくなる可能性さえあります。

根本的な原因が分かったところで、次は何をすべきでしょうか。

大がかりなシステム導入の前に、まずは現在のオペレーションを見直すことから始めましょう。

ここでは、特別なコストをかけずに明日からすぐに実践できる、発注ミス防止の4つのステップをご紹介します。

まず、発注に関する情報を「誰が見ても分かる」状態にすることが重要です。

業者ごとに異なる発注方法や締め切り時間を、担当者の頭の中だけに留めておくのはやめましょう。

以下のような一覧表を作成し、バックヤードなどスタッフ全員が見える場所に掲示するだけでも効果は絶大です。

| 業者名 | 主要取扱品目 | 発注方法 | 連絡先/URL | 締め切り時間 | 備考(最低ロットなど) |

|---|---|---|---|---|---|

| A青果 | 野菜全般 | 電話 | 03-XXXX-XXXX | 前日 17:00 | |

| B精肉店 | 豚肉・鶏肉 | FAX | 045-XXX-XXXX | 2営業日前 15:00 | |

| Cサプライ | 乾物・調味料 | Webシステム | https://… | 毎週水曜 12:00 | 5,000 円以上で送料無料 |

| D酒店 | 酒類全般 | 専用アプリ | 納品希望日の前日 24:00 |

このように情報を整理することで、担当者が不在の際でも他のスタッフが対応できるようになり、業務の属人化を防ぐ第一歩となります。

「在庫がこれくらいになったら発注する」という基準を食材ごとに具体的に決めて共有しましょう。

これにより、「まだ大丈夫だと思った」「もう無いとは思わなかった」といったスタッフ間の認識のズレを防ぐことができます。

特に経験の浅いスタッフでも判断に迷わないよう、視覚的に分かりやすくするのがコツです。

こうした簡単な工夫で、誰でも同じ基準で在庫状況を判断できるようになります。

人間の記憶や注意力には限界があります。

思い込みや確認漏れによるミスを防ぐためには、機械的なチェックの仕組みが不可欠です。

パイロットがフライト前に必ずチェックリストを確認するように、発注業務にもチェックリストを導入しましょう。

| チェック項目 | 確認内容 | チェック欄 |

|---|---|---|

| 発注先 | 発注先の業者名は正しいか? | ☐ |

| 品目 | 品名、規格(サイズ、産地など)は正しいか? | ☐ |

| 数量 | 発注する数量は適切か?(在庫数と需要予測を確認) | ☐ |

| 単位 | 単位(個、kg、パック、ケースなど)は正しいか? | ☐ |

| 単価 | 発注単価に変動はないか? | ☐ |

| 納品日 | 納品希望日は正しいか?(定休日と重なっていないか) | ☐ |

このリストを使って指差し確認を徹底するだけで、「うっかりミス」を劇的に減らすことができます。

どんなに注意深く作業しても、一人の人間がミスを完全になくすことは困難です。

そこで、発注担当者が作成した発注書(またはWeb画面)を、注文を確定する前にもう一人のスタッフが確認する「ダブルチェック」の体制を整えましょう。

この時、大切なのは「ミスを責めない」という文化を作ることです。

ミスを指摘することは、個人への非難ではなく、チームで店のリスクを管理するための重要なプロセスです。

お互いに確認し合える風通しの良い職場環境(心理的安全性)が、結果として店舗全体のミス削減につながります。

ここまでのステップで、日々のオペレーションにおけるミスは大幅に削減できるはずです。

しかし、より安定した店舗運営を目指し、発注業務の負担から根本的に解放されるためには、個人のスキルに依存する体制そのものから脱却する必要があります。

テクノロジーを活用して「誰がやってもミスが起きない」、さらには「利益体質につながる」仕組みを構築する方法を見ていきましょう。

これは単なるミス防止策ではなく、未来の利益を生み出すための戦略的な投資です。

これまでの経験と勘に頼った発注から、データに基づいた「データ駆動型」の発注へと移行しましょう。

多くの飲食店で導入されているPOSシステムには、日々の売上データが蓄積されています。

過去の売上データに加えて、天気予報、曜日、近隣のイベント情報などを統合的に分析し、需要予測を行うことで、廃棄ロスの削減や発注業務にかかる時間を短縮することができます。

「データ活用や自動化と言われても、何から手をつければいいのか…」

そうお考えの経営者様も多いでしょう。

仕組み化の具体的な解決策として、ここでは飲食店に特化したDXツール「ダ・ヴィンチ」をご紹介します。

「ダ・ヴィンチ」は、これまで解説してきた課題解決をワンストップで実現し、発注業務の効率化はもちろん、店舗全体の経営改善をサポートする強力なパートナーです。

「ダ・ヴィンチ」は、一般的な会計ソフトやPOSシステムとは一線を画す、飲食店経営に特化した多彩な機能を搭載しています。

発注ミス防止に直結する機能から、経営判断を加速させる機能まで、現場の課題を解決する具体的な中身を見ていきましょう。

| 主要機能 | 具体的なメリット・効果 |

|---|---|

| 原価管理 | 過去の売上データに基づき、AIが発注量を自動提案。勘に頼らない発注で食材ロスを平均15%削減。 |

| 売上管理 | 顧客の属性や購買履歴を分析し、ニーズに合ったメニュー開発を支援。顧客単価15%向上の実績も。 |

| 勤怠管理 | 従業員のスキルに基づきAIがシフトを自動作成。人件費を最適化し、10%削減に貢献。 |

| 予実管理 | 売上・原価・人件費を自動集計し、日次PLをリアルタイムで作成。経営状況を即座に把握し、迅速な意思決定を可能に。 |

実際に焼肉店チェーンの株式会社デイドリームでは、「ダ・ヴィンチ」の導入により、これまで手作業で行っていた事務作業を50%削減することに成功しています。

これは、発注業務の効率化だけでなく、店舗運営全体の生産性が向上したことを示す好事例と言えるでしょう。

これまでご紹介してきた発注ミスを防ぐための「仕組み化」の考え方は、オーダーミスや調理ミスといった、店舗で起こりがちな他のミスを減らすためにも非常有効です。

例えば、以下のような応用が考えられます。

重要なのは、ミスが起きた際に個人を責めるのではなく、「なぜそのミスが起きたのか」を仕組みの観点から分析し、チーム全員で再発防止策を共有することです。

こうした文化が、店舗全体のオペレーション品質を高めていきます。

本記事では、飲食店の深刻な課題である発注ミスについて、その根本原因から、明日からできる対策、そしてテクノロジーを活用した根本解決策までを解説しました。

| 対策レベル | 具体的な方法 |

|---|---|

| レベル1:すぐできる | – 発注ルールの見える化 – 発注点の明確化 – チェックリストの作成 – ダブルチェック体制 |

| レベル2:仕組み化 | – 売上予測による需要予測 – 飲食店特化DXツールの導入 |

発注ミスを防ぐことは、単に食材ロスやコストを削減する「守り」の施策ではありません。

業務効率化によって生まれた時間や人材という貴重な経営資源を、接客品質の向上や新メニュー開発といった「攻め」の活動に再投資するための、重要な経営改善の一環です。

まずは、この記事で紹介した「ステップ1:発注ルールの見える化」や「ステップ3:チェックリストの作成」から始めてみませんか。

その小さな一歩が、あなたの店舗をより強く、より利益の出る体制へと変えるきっかけになるはずです。

属人化による発注ミスを本気で無くしたいなら、クラウド型業務管理ツール「ダ・ヴィンチ」の導入が有効です。電話・FAX・紙に頼らず、取引先ごとの発注ルールや履歴を一元化。発注業務の流れを整えることで、誰が担当してもブレない体制が整います。

発注業務の属人化やミスにお悩みの方は、da Vinciの発注管理機能についてお気軽にご相談ください。

飲食店の経営において、売上と同じくらい重要なのが「コスト管理」です。

中でも、日々の「発注管理」は、食材のロスや品切れに直結し、お店の利益を大きく左右します。

「経験と勘に頼った発注で、食材を余らせてしまう」

「人気メニューが品切れで、お客様をがっかりさせてしまった」

「発注作業に時間がかかり、他の業務が圧迫されている」

このような悩みを抱えている飲食店経営者や店長の方は、少なくないでしょう。

発注管理は単なる作業ではなく、データに基づいた戦略的な業務です。

本記事では、発注管理の基本から具体的な改善方法、さらには業務を効率化するツールの選び方まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、属人化された発注業務から脱却し、利益を最大化する仕組みづくりの第一歩を踏み出せます。

飲食店の発注管理とは、お店の運営に必要な食材や飲料、消耗品などを、適切な量・タイミング・価格で仕入れるための一連の業務を指します。

単に注文書を送る作業だけではありません。

過去の売上データから必要な量を予測し、品質や価格を見比べて最適な仕入れ先を選び、届いた商品が正しいかを確認し、在庫として管理するまで、すべてが発注管理に含まれます。

この業務は、お店の利益に直接影響を与える、非常に重要な経営活動なのです。

発注管理と似た言葉に「仕入れ管理」や「在庫管理」があります。

これらの言葉は密接に関連していますが、担当する範囲が少しずつ異なります。

それぞれの違いを理解することで、業務の全体像を正確に把握できます。

| 管理業務 | 主な役割 | 具体的な活動内容 |

|---|---|---|

| 発注管理 | 「何を・いつ・どれだけ・どこから」注文するかを決定し実行するプロセス | 需要予測、発注方式の決定、サプライヤー選定、注文書作成・送付 |

| 仕入れ管理 | 発注した商品を受け取り、支払いまでを管理するプロセス | 検収(品質・数量チェック)、支払い処理、仕入れ価格の記録・分析 |

| 在庫管理 | 仕入れた商品を保管し、その数量や状態を管理するプロセス | 在庫量の記録、棚卸し、先入れ先出しの徹底、適正在庫の維持 |

つまり、発注管理は仕入れ管理の最初のステップであり、在庫管理と連携して行われる一連の流れの一部と捉えることができます。

正確な在庫情報がなければ適切な発注はできず、質の高い発注管理ができて初めて、効率的な仕入れと在庫管理が実現します。

なぜ発注管理がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。

それは、発注管理の質がお店の経営における5つの重要な要素に直接影響を与えるためです。

| 重要項目 | 発注管理がもたらす効果 |

|---|---|

| 1. 利益の確保 | 最適な価格での仕入れを実現し、原価を抑制します。仕入れコストを5%削減できれば、利益率が2%向上するケースもあります 。 |

| 2. 顧客満足度の向上 | 品切れを防ぎ、いつでも新鮮で美味しい料理を提供できます。品切れ率を1%以下に抑えることで、顧客満足度は大きく向上します 。 |

| 3. 食材ロスの削減 | 過剰な在庫による廃棄をなくし、無駄なコストを削減します。食材ロスを10%削減することで、年間100万円以上のコスト削減につながることもあります 。 |

| 4. 業務の効率化 | 発注にかかる時間や手間を減らし、従業員の負担を軽減します。発注作業時間を20%削減できれば、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。 |

| 5. 食品安全の確保 | 信頼できる業者から品質の高い食材を仕入れ、適切な在庫管理を行うことで、食中毒などのリスクを低減します。 |

このように、発注管理を徹底することは、守りのコスト削減だけでなく、攻めの売上向上にもつながる、経営の根幹をなす活動なのです。

発注管理の重要性を理解したところで、次に具体的な業務の流れを見ていきましょう。

一般的な業務フローと、食材の種類に応じた発注頻度の目安を把握することで、自店の現状と比較し、改善点を見つけるヒントになります。

飲食店の発注業務は、主に以下の5つのステップで構成されます。

この流れを理解し、各ステップで何をすべきかを明確にすることが、効率化の第一歩です。

発注の頻度は、扱う食材の特性やお店の保管スペース、業者との契約によって大きく異なります。

主に「定期発注方式」と「定量発注方式」の2種類があり、食材に合わせて使い分けるのが一般的です。

| 発注方式 | 概要 | メリット | デメリット | 適した食材 |

|---|---|---|---|---|

| 定期発注方式 | 「毎週月曜日」など、決まった曜日に定期的に発注する方式。 | – 発注作業を習慣化・簡略化できる – 在庫確認の手間が少ない |

– 急な需要の変動に対応しにくい – 過剰在庫や欠品のリスクがある |

– 常温保存できる調味料 – 冷凍食品 – ドリンク類 – 割り箸などの消耗品 |

| 定量発注方式 (発注点方式) |

在庫が「残り〇個」など、あらかじめ決めた数量(発注点)を下回ったタイミングで発注する方式。 | – 欠品や過剰在庫を防ぎやすい – 在庫を常に適正量に保てる |

– 在庫状況を常に把握する必要がある – 発注業務が不定期になる |

– 野菜や魚、肉などの生鮮食品 – 賞味期限の短い食材 – 売れ筋の主力商品 |

例えば、野菜や魚などの生鮮食品は毎日〜2日に1回、日持ちする調味料やドリンクは週に1回など、食材のグループごとに発注サイクルを決めておくと、管理がしやすくなります。

近年では、POSレジや在庫管理システムを連携させた、より高度な発注管理が主流になりつつあります。

このモデルでは、日々の売上データが自動で在庫情報に反映されるため、手作業での在庫確認の手間が大幅に削減されます。

例えば、POSシステムと連携した発注管理システムを導入すると、以下のような流れが実現できます。

このような仕組みを導入することで、リアルタイムでの正確な在庫把握が可能となり、発注業務の精度と効率を飛躍的に向上させることができます 。

多くの飲食店が発注業務において共通の課題を抱えています。

これらの課題を放置すると、発注ミスによる直接的な損失だけでなく、業務の属人化という大きな経営リスクにつながります。

自店の状況と照らし合わせながら、潜んでいる課題を洗い出してみましょう。

発注ミスはなぜ起こるのでしょうか。

その原因の多くは、ヒューマンエラーに起因しています。

| ミスの種類 | 具体的な原因と場面 |

|---|---|

| 数量の間違い | – 在庫の数え間違い – 発注単位(ケース、バラなど)の勘違い – 手書きの数字の読み間違い |

| 品目の間違い | – 似たような商品名の混同 – 新しいメニューや季節限定メニューの食材の把握漏れ – 口頭での発注による聞き間違いや言い間違い |

| 発注漏れ | – 特定の食材をリストアップし忘れる – 発注したと思い込んでしまう – FAXの送信エラーや電話の不通に気づかない |

| 二重発注 | – 複数のスタッフが同じ商品を発注してしまう – 発注済みであることを忘れて再度発注してしまう |

これらのミスは、忙しい時間帯の焦りや、スタッフ間のコミュニケーション不足、発注ルールの不徹底などが重なったときに特に発生しやすくなります。

「発注はベテランの〇〇さんしかできない」という状況は、一見すると効率的に見えますが、実は非常に危険な状態です。

このような業務の「属人化」には、多くのデメリットが潜んでいます。

これらのリスクを回避するためには、発注業務を個人のスキルに依存する状態から脱却し、誰が担当しても一定の品質を保てる「仕組み」を構築することが不可欠です。

発注業務の課題が見えてきたら、次は何をすべきでしょうか。

ここでは、自店の発注業務を見直すための具体的なチェックリストと、その後の改善アクションについて解説します。

このリストを使って、現状の業務プロセスを客観的に評価してみましょう。

以下の10項目について、自店が「Yes」「No」で答えられるか、または具体的なルールがあるかを確認してみてください。

これらの質問に自信を持って「Yes」と答えられない項目があれば、それがあなたの店の改善すべきポイントです。

チェックリストで洗い出した課題を解決するためには、発注業務のマニュアル化が非常に有効です。

マニュアルを作成し、スタッフ全員で共有することで、業務の標準化と属人化からの脱却を図ります。

| マニュアルに含めるべき項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. 発注の基本ルール | – 発注担当者(主担当、副担当) – 発注を行う曜日・時間 – 発注から納品までのリードタイム |

| 2. 業者別情報リスト | – 業者名、担当者名、連絡先(電話、FAX) – 発注締切時間、定休日 – 発注方法(電話、FAX、専用システムなど) |

| 3. 品目別発注リスト | – 取扱品目の一覧 – 発注単位(例:キャベツ→玉、ひき肉→kg) – 発注点(例:醤油→残り1本になったら) |

| 4. 発注業務の手順 | – 在庫確認の手順 – 発注書の書き方(テンプレート) – 発注後の共有方法(チェックシートへの記入など) |

| 5. 納品・検収の手順 | – 検収時のチェック項目(品目、数量、品質、温度など) – 不備があった場合の対応方法(業者への連絡手順) |

マニュアルは一度作って終わりではなく、新しいメニューが増えたり、業者が変わったりした際に、随時更新していくことが重要です。

発注管理の精度を上げる上で最も重要なのが、「適正な発注量」をいかに正確に算出するかです。

ここでは、データに基づいた発注量の計算方法と、それを支える在庫管理との連携について解説します。

経験や勘だけに頼らない、ロジカルな発注スキルを身につけましょう。

適正な発注量は、以下の基本的な計算式で算出できます。

適正発注量 = ①予測使用量 + ②安全在庫 – ③現在の在庫量

それぞれの項目をどのように算出するか見ていきましょう。

| 項目 | 算出方法の例 |

|---|---|

| ① 予測使用量 | 過去の同曜日・同イベント時の売上データ(POSデータなど)を参考に、「明日はこのメニューが〇食出るだろう」と予測し、必要な食材量を計算します。天候や周辺のイベント情報も加味すると、より精度が上がります。 |

| ② 安全在庫 | 急な団体客や予想以上の売上があった場合に備えて、最低限確保しておくべき在庫量です。「予測使用量の10%」や「通常1日分の使用量」など、お店の方針で基準を決めます。 |

| ③ 現在の在庫量 | 発注前に、冷蔵庫や倉庫にある食材の量を正確に数えます。この作業を「棚卸し」と呼びます。 |

例えば、明日のランチで「唐揚げ定食」が20食出ると予測し、1食あたり鶏肉を150g使うとします。

この場合、適正発注量は (3kg + 0.6kg) – 1kg = 2.6kg となります。

この計算を主要な食材ごとに行うことで、発注の精度は格段に向上します。

適正な発注を行うためには、正確な在庫量の把握が不可欠です。

特に、先述した「定量発注方式(発注点方式)」を導入する場合、在庫管理との連携が成功のカギとなります。

発注点方式の運用ステップ

この仕組みを徹底することで、担当者の判断のブレがなくなり、欠品や過剰在庫を大幅に減らすことができます。

発注点を一覧にした「発注点管理表」を作成し、厨房の見やすい場所に掲示するのも効果的です。

データに基づいた発注量の算出に慣れてきたら、次の一手として、より高度な分析手法を取り入れて精度をさらに高めていきましょう。

賞味期限の管理、ABC分析による在庫のランク分け、そしてKPI設定による継続的な改善サイクルの構築が、強い店舗経営の基盤となります。

飲食店の在庫管理で最も重要なことの一つが、賞味期限の管理です。

これを徹底するために、「先入れ先出し(FIFO: First-In, First-Out)」の原則を守る必要があります。

先入れ先出しの実践方法

また、正確な在庫数を把握するための「棚卸し」も欠かせません。

どの在庫を重点的に管理すべきかを見極めるために、「ABC分析」という手法が非常に有効です。

これは、商品を売上高や重要度に応じてA・B・Cの3つのランクに分類し、管理の優先順位をつける方法です [3]。

| ランク | 売上構成比(目安) | 特徴 | 管理方法の例 |

|---|---|---|---|

| Aランク | 上位 0%~70% | – 売上の大半を占める主力商品 – 看板メニューの食材など |

– 最も重点的に管理する – 欠品は絶対に避ける – 在庫チェックの頻度を上げる |

| Bランク | 上位 71%~90% | – Aランクほどではないが、安定して売れる商品 | – Aランクに次いで管理する – ある程度の安全在庫を持つ |

| Cランク | 上位 91%~100% | – 売上への貢献度が低い商品 – 特定の顧客しか頼まないメニューの食材など |

– 在庫を極力持たない – 発注頻度を減らすか、都度発注にする – メニューからの削除も検討 |

ABC分析を行うことで、管理の手間と時間を、より売上に貢献する商品に集中させることができます。

これにより、在庫管理全体の効率が大幅に向上します。

発注管理の成果を客観的に評価し、継続的に改善していくためには、重要業績評価指標(KPI)を設定することが重要です。

以下のような指標を定点観測し、目標達成を目指しましょう。

これらのKPIを毎月記録し、「なぜ今月はロス率が上がったのか」「欠品をなくすためにどうすれば良いか」をチームで振り返ることで、改善のサイクル(PDCA)を回し、発注管理のレベルを継続的に高めていくことができます。

ここまで、発注管理の精度を高めるための様々な手法を紹介してきましたが、これらを手作業で行うには限界があります。

特に人手不足が深刻な飲食店にとって、業務の効率化は喫緊の課題です。

ここでは、テクノロジーを活用して発注業務の負担を劇的に軽減する方法について解説します。

Excelでの管理も一つの方法ですが、入力の手間やミスの発生、複数人でのリアルタイム共有が難しいといった課題があります。

そこで注目されているのが、飲食店向けに開発された発注管理アプリやクラウド型のシステムです。

これらのツールを導入することで、以下のような効果が期待できます。

実際に、ある焼肉店ではDXツール「ダ・ヴィンチ」を導入し、食材の在庫状況を可視化することで、食材廃棄量を15%削減、年間50万円のコスト削減を達成したという事例もあります。

自店に最適なシステムを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえて比較検討することが重要です。

| 比較ポイント | 確認すべきこと |

|---|---|

| 1. 必要な機能 | 自店が抱える課題を解決できる機能が揃っているか?(例:ABC分析機能、POS連携、複数店舗管理) |

| 2. 操作のしやすさ | ITに不慣れなスタッフでも直感的に使えるか?スマートフォンのアプリに対応しているか? |

| 3. 導入・運用コスト | 初期費用や月額費用は予算に見合っているか?費用対効果は期待できるか? |

| 4. サポート体制 | 導入時の設定サポートや、導入後の問い合わせ対応は充実しているか?(電話、メールなど) |

| 5. 連携のしやすさ | 現在使用しているPOSレジや会計ソフトと連携できるか? [4] |

多くのシステムでは無料トライアル期間が設けられています。

いきなり導入を決めるのではなく、まずは複数のシステムを実際に試してみて、現場のスタッフが最も使いやすいと感じるものを選ぶのが失敗しないコツです。

本記事では、飲食店の発注管理について、その基本から具体的な改善策、そして効率化ツールまで幅広く解説してきました。

発注管理は、単なる日々のルーティンワークではなく、お店の利益と顧客満足度を支える重要な経営戦略です。

発注業務を特定のスタッフの経験と勘に頼る「属人化」の状態は、多くのリスクをはらんでいます。

担当者の不在が業務の停滞を招き、長年培ったノウハウが失われる可能性もあります。

これからの人手不足時代を乗り越えるためには、発注業務を「個人のスキル」から「店舗の仕組み」へと転換させることが不可欠です。

マニュアルを作成して業務を標準化し、システムを導入してデータを活用することで、誰が担当しても安定した品質で発注が行える体制を構築しましょう。

これにより、スタッフ一人ひとりの負担が軽減され、チーム全体で店舗を運営していくという意識も高まります。

フードロスの削減、欠品の防止、そして業務の効率化。

発注管理を改善することで得られるこれらの効果は、すべてお店の利益率向上に直結します。

日々の小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな経営改善へとつながるのです。

まずは、本記事で紹介したチェックリストを参考に、自店の発注業務の現状を把握することから始めてみてください。

そして、一つでも改善できるポイントを見つけ、実行に移すことが、より強く、より儲かるお店づくりのための確かな第一歩となるはずです。

発注ミス・在庫ロス・伝票管理の煩雑さ…その悩み、「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」で解決できます。

da Vinciは、飲食店の発注・仕入・棚卸業務を一元化し、スマホやタブレットで操作可能。発注履歴や在庫状況をリアルタイムに把握できるため、属人化や紙の管理から脱却し、誰でも正確に発注できる体制をつくれます。

発注業務の属人化やミスにお悩みの方は、da Vinciの発注管理機能についてお気軽にご相談ください。