飲食店の売上目標の立て方!5ステップで学ぶ計算方法と計画術

2025/11/05

「うちの店、一体いくら売り上げれば安心なんだろう…」

「売上目標を立てろと言われるけど、何から手をつけていいか分からない…」

飲食店の経営者や店長なら、誰もが一度はこんな悩みを抱えるのではないでしょうか。日々の忙しい業務の中で、感覚や経験だけに頼った経営をしてしまうのは無理もありません。

しかし、その「どんぶり勘定」が、気づかぬうちに利益を圧迫し、将来への漠然とした不安につながっている可能性があります。この記事では、そんなお悩みを持つあなたのために、誰でも実践できる「根拠のある売上目標の立て方」を5つのステップで徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、単なる数字の計算だけでなく、目標を達成するための具体的な行動計画まで描けるようになっているはずです。感覚的な経営から卒業し、自信を持ってお店の舵取りをするための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

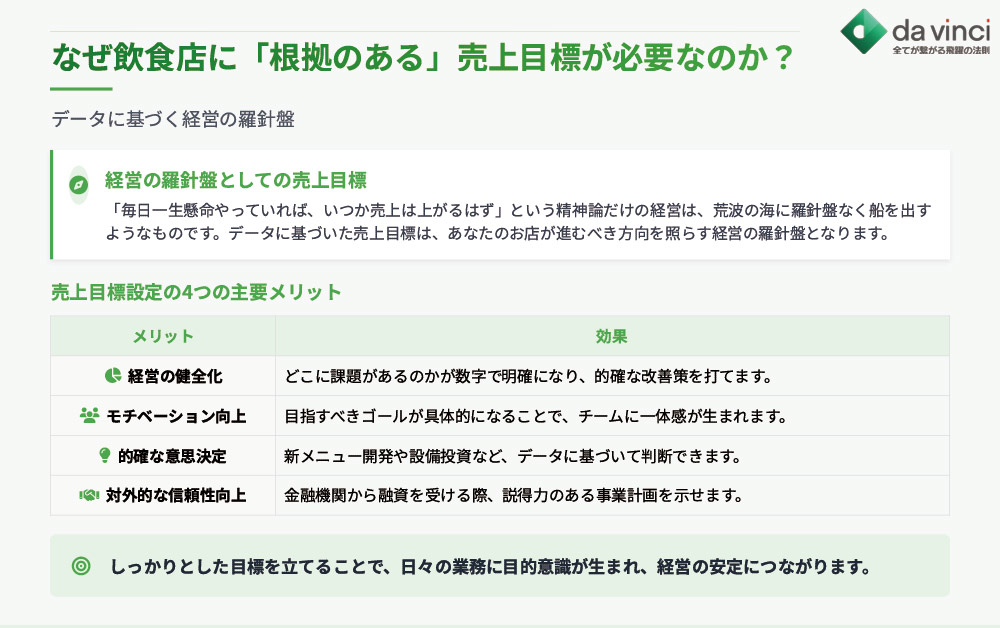

なぜ飲食店に「根拠のある」売上目標が必要なのか?

そもそも、なぜ売上目標を立てる必要があるのでしょうか。「毎日一生懸命やっていれば、いつか売上は上がるはず」と考えてしまうかもしれません。

しかし、根拠のない精神論だけの経営は、荒波の海に羅針盤なく船を出すようなものです。データに基づいた売上目標は、あなたのお店が進むべき方向を照らす、経営の羅針盤となります。

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 経営の健全化 | どこに課題があるのかが数字で明確になり、的確な改善策を打てます。 |

| スタッフのモチベーション向上 | 目指すべきゴールが具体的になることで、チームに一体感が生まれます。 |

| 的確な意思決定 | 新メニュー開発や設備投資など、データに基づいて判断できます。 |

| 対外的な信頼性向上 | 金融機関から融資を受ける際、説得力のある事業計画を示せます。 |

しっかりとした目標を立てることで、日々の業務に目的意識が生まれ、経営の安定につながるのです。

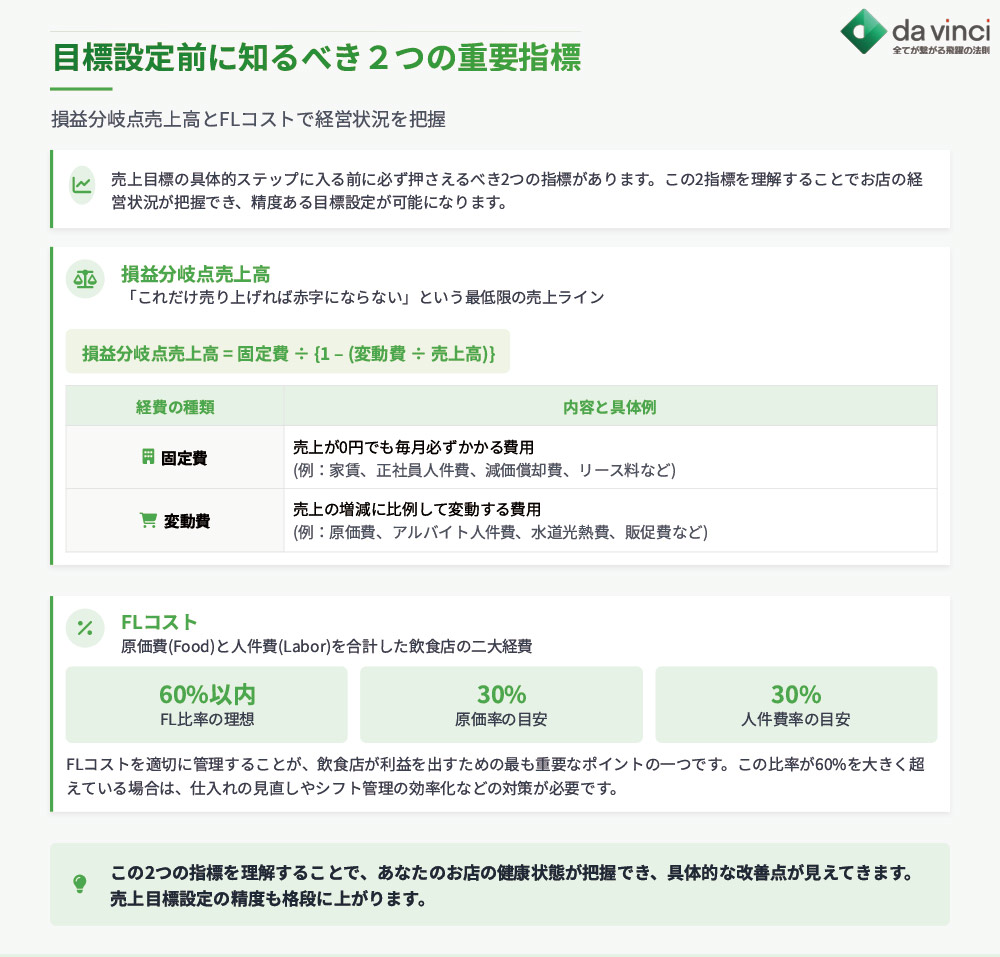

ステップの前に!目標設定で必ず押さえるべき2つの重要指標

具体的な目標設定のステップに入る前に、最低限知っておきたい2つの重要な経営指標があります。少し難しく聞こえるかもしれませんが、個人店の経営者こそ知っておくべき、とてもシンプルな考え方です。

この2つを理解するだけで、あなたのお店の健康状態が把握でき、目標設定の精度が格段に上がります。

- 損益分岐点売上高:お店が赤字にも黒字にもならない「トントン」の売上高

- FLコスト:飲食店の二大経費である原価費(Food)と人件費(Labor)

まずはこの2つの指標について、分かりやすく解説していきます。

指標1:赤字を回避する最低ライン「損益分岐点売上高」

損益分岐点売上高とは、簡単に言えば「これだけ売り上げれば、とりあえず赤字にはならない」という最低限の売上ラインのことです。この数字を知ることで、お店を存続させるための最低目標が明確になります。

計算するためには、まずお店の経費を「固定費」と「変動費」の2種類に分ける必要があります。

| 経費の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 固定費 | 売上が0円でも毎月必ずかかる費用 | 家賃、正社員人件費、減価償却費、リース料など |

| 変動費 | 売上の増減に比例して変動する費用 | 原価費、アルバイト人件費、水道光熱費、販促費など |

これらの費用を把握したら、以下の式で損益分岐点売上高を計算できます。

- 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ {1 – (変動費 ÷ 売上高)}

例えば、月の固定費が100万円、変動費率(売上に対する変動費の割合)が40%なら、損益分岐点は約167万円です。

つまり、毎月167万円以上売り上げないと赤字になってしまう、ということが分かります。

指標2:利益を圧迫する「FLコスト」と理想の比率

FLコストとは、原価費(Food)と人件費(Labor)を合計した費用のことです。

この2つは飲食店の経費の中で最も大きな割合を占めるため、FLコストの管理が利益を出すための鍵となります。

一般的に、FL比率(売上高に占めるFLコストの割合)は60%以内が健全な経営の目安とされています。

内訳としては、原価費率(F率)30%、人件費率(L率)30%が理想です。

まずは自店のFLコストを計算し、この目安と比較してみましょう。

もし60%を大幅に超えている場合は、仕入れの見直しやシフト管理の効率化など、コスト削減の対策が必要です。

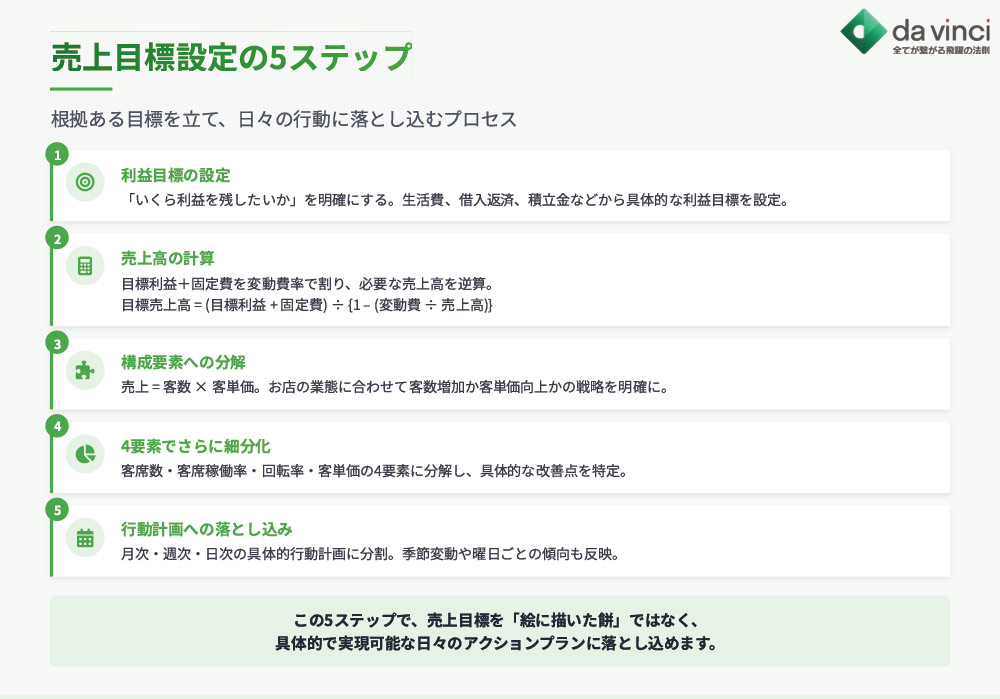

【実践】飲食店の売上目標を立てる具体的な5ステップ

お待たせしました。

ここからは、実際にあなたのお店の売上目標を立てるための具体的な5つのステップを解説します。

電卓と、お店の経費が分かる書類(賃貸契約書や過去のレシートなど)を用意して、一緒に計算を進めていきましょう。

この5つのステップを踏むことで、誰でも根拠のある売上目標を設定できます。

ステップ1:事業として「いくら利益を残したいか」を決める

最初のステップは、意外かもしれませんが「売上」ではなく「利益」の目標を決めることです。

あなたがこの事業を通じて、最終的に手元にいくら残したいのかを明確にします。

この利益目標には、以下のような項目が含まれます。

- 経営者自身の生活費

- 借入金の返済額

- お店の将来のための積立金(改装、新店舗など)

- 予期せぬ事態に備えるための運転資金

単なる希望額ではなく、事業を継続し、成長させていくために必要な金額を具体的に設定することが、全ての計算の出発点になります。

ステップ2:必要な売上高を計算する【利益+経費】

ステップ1で決めた「目標利益」を達成するために、いくら売り上げる必要があるのかを計算します。

計算式は、損益分岐点の考え方を応用したもので、非常にシンプルです。

- 目標売上高 = (目標利益 + 固定費) ÷ {1 – (変動費 ÷ 売上高)}

例えば、月の目標利益を50万円、固定費を100万円、変動費率を40%と設定した場合、目標売上高は250万円となります。

このように、確保したい利益から逆算することで、目指すべき売上高が具体的に見えてきます。

【目安】家賃から逆算する簡単な目標設定

詳細な経費の計算が難しい場合、家賃を基にした簡単な目安計算も役立ちます。

一般的に、飲食店の売上目標と家賃には相関関係があるとされています。

| 計算方法 | 目安 | 例(家賃25万円の場合) |

|---|---|---|

| 月商目標 | 月の家賃の10倍 | 250万円 |

| 日商目標 | 月の家賃の1/3 | 約8.3万円 |

この方法はあくまで概算ですが、ステップ2で算出した目標額が現実的な範囲にあるかを確認するのに便利です。

もし、算出した目標額がこの目安から大きくかけ離れている場合、家賃が高すぎるか、利益目標が非現実的である可能性を疑う必要があります[1]。

ステップ3:目標を構成要素に分解する【売上=客数×客単価】

月商250万円という大きな目標を立てただけでは、日々の営業で何をすればいいか分かりにくいままです。

そこで、この目標をより具体的な行動指標に分解していきます。

飲食店の売上は、非常にシンプルな式で表せます。

- 売上 = 客数 × 客単価

例えば、1日の売上目標が約8.3万円の場合、それを達成するための組み合わせは無限に考えられます。

- 客数83人 × 客単価1,000円

- 客数55人 × 客単価1,500円

- 客数42人 × 客単価2,000円

あなたのお店の業態やコンセプトに合わせて、客数を増やすべきか、客単価を上げるべきか、戦略の方向性を定めることが重要です。

ステップ4:さらに細分化!売上予測の4要素で具体性を高める

「客数」と「客単価」をさらに細かく分解することで、より具体的なアクションプランが見えてきます。

売上予測は、以下の4つの要素の掛け算で、より正確にシミュレーションできます。

- 売上予測 = 客席数 × 客席稼働率 × 回転率 × 客単価

各要素の意味と改善策の例を以下の表にまとめました。

| 要素 | 意味 | 改善策の例 |

|---|---|---|

| 客席数 | お店の座席の総数 | 物理的な数。デリバリーなどでは調理能力に置き換える。 |

| 客席稼働率 | 営業時間中に席がどれだけ埋まっているかの割合 | 予約管理の徹底、アイドルタイムの割引実施 |

| 回転率 | 1つの席が1日に何回使われるか | オペレーション効率化、提供時間の短縮 |

| 客単価 | お客様1人あたりの平均利用金額 | セットメニューの提案、追加オーダー(アップセル)の促進 |

これらの要素のうち、どれを改善すれば目標達成に最も効果的か、シミュレーションしてみましょう。

例えば、「回転率をあと0.2回上げるにはどうすればいいか?」と考えることで、具体的な改善策が生まれます。

ステップ5:月次・週次・日次の行動計画に落とし込む

最後に、算出した目標を日々の行動計画にまで落とし込みます。

大きな目標も、小さく分割することで達成への道のりが明確になります。

| 期間 | 目標設定のポイント |

|---|---|

| 月次目標 | 年間目標を12で割る。季節変動(繁忙期・閑散期)も考慮する。 |

| 週次目標 | 月次目標を4で割る。月末のイベントなども計画に含める。 |

| 日次目標 | 週次目標を営業日数で割る。曜日ごとの売上傾向(平日・週末)を反映させる。 |

例えば、「今週の目標達成のために、金曜日は客数を10人増やす必要がある。だからSNSで週末限定クーポンを告知しよう」といった具体的な行動計画が立てられるようになります。

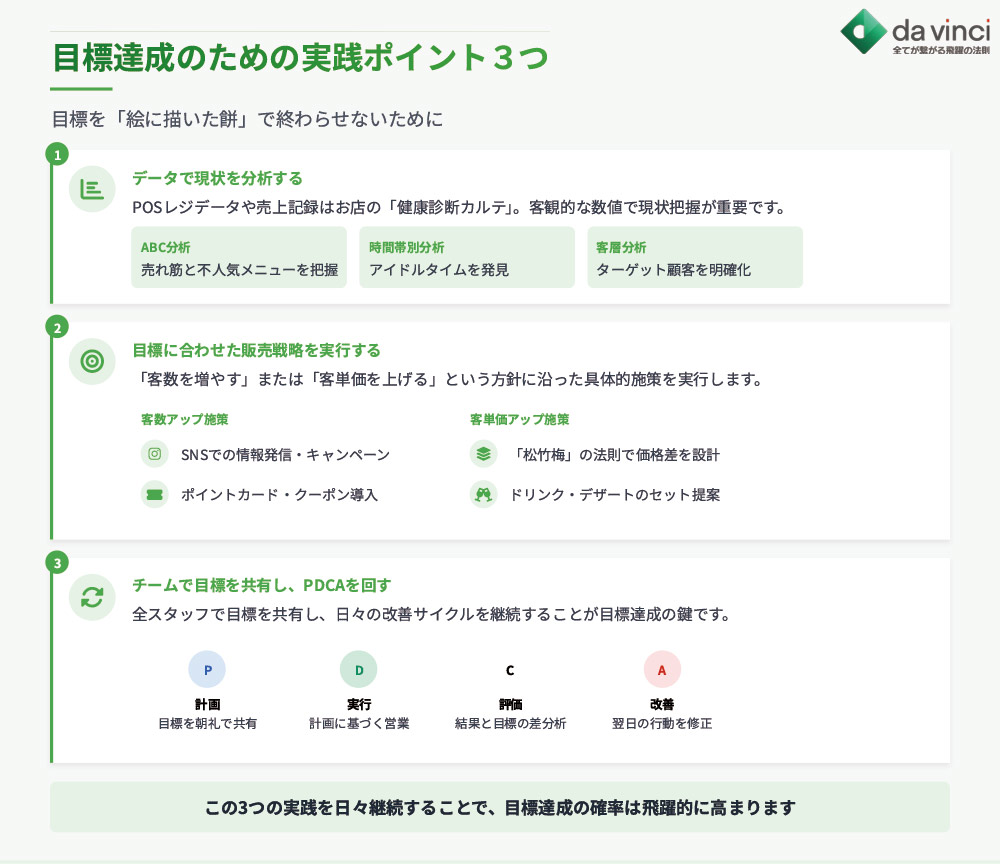

目標達成は不可能じゃない!必ずやるべき3つのこと

目標を立てるだけで満足してしまっては意味がありません。ここでは、立てた目標を「絵に描いた餅」で終わらせないために、必ず実践すべき3つのことをご紹介します。

計画を立て、実行し、改善し続けるサイクルを回すことが、目標達成への一番の近道です。

1. データで現状を分析し、課題と改善点を発見する

目標達成への第一歩は、まず自店の現状を客観的に把握することです[2]。

POSレジのデータや日々の売上記録は、あなたのお店の健康状態を示すカルテのようなものです。

- ABC分析:どのメニューが売れ筋(Aランク)で、どれが不人気(Cランク)か。

- 時間帯別売上分析:お客様が少ないアイドルタイムはいつか。

- 客層分析:どのようなお客様が多く来店しているか。

これらのデータを分析することで、「なぜ売上が伸びないのか」という課題が明確になり、的確な改善策を立てることができます。

2. 目標(客数/客単価)に合わせた販売戦略を実行する

ステップ3で定めた「客数を増やす」または「客単価を上げる」という方針に基づき、具体的な販売戦略を実行します。

やみくもに施策を打つのではなく、目標に直結するアクションを起こすことが重要です[3]。

| 目標 | 施策の例 |

|---|---|

| 客数アップ | – SNSでの情報発信、キャンペーン告知 – ポイントカードやクーポンの導入 – 新しいランチセットの開発 – テイクアウトやデリバリーへの対応 |

| 客単価アップ | – 「松竹梅」の法則でメニューに価格差をつける – ドリンクセットやデザートセットを提案する – スタッフによるおすすめメニューの紹介(アップセル) – 高付加価値の限定メニューを開発する |

自店で今すぐ始められることから試してみましょう。

3. チームで目標を共有し、日々の進捗を確認する(PDCA)

売上目標は、経営者だけが知っていれば良いというものではありません。アルバイトスタッフも含めたチーム全員で目標を共有することで、お店に一体感が生まれます。

- Plan(計画):月次・日次の目標と行動計画を立て、朝礼などで共有する。

- Do(実行):計画に基づいて、日々の営業活動を行う。

- Check(評価):営業終了後にその日の売上結果を確認し、目標との差を分析する。

- Act(改善):達成できなかった原因を考え、翌日の行動を改善する。

このPDCAサイクルを毎日コツコツと回し続けることが、着実に目標を達成するための最も確実な方法です。

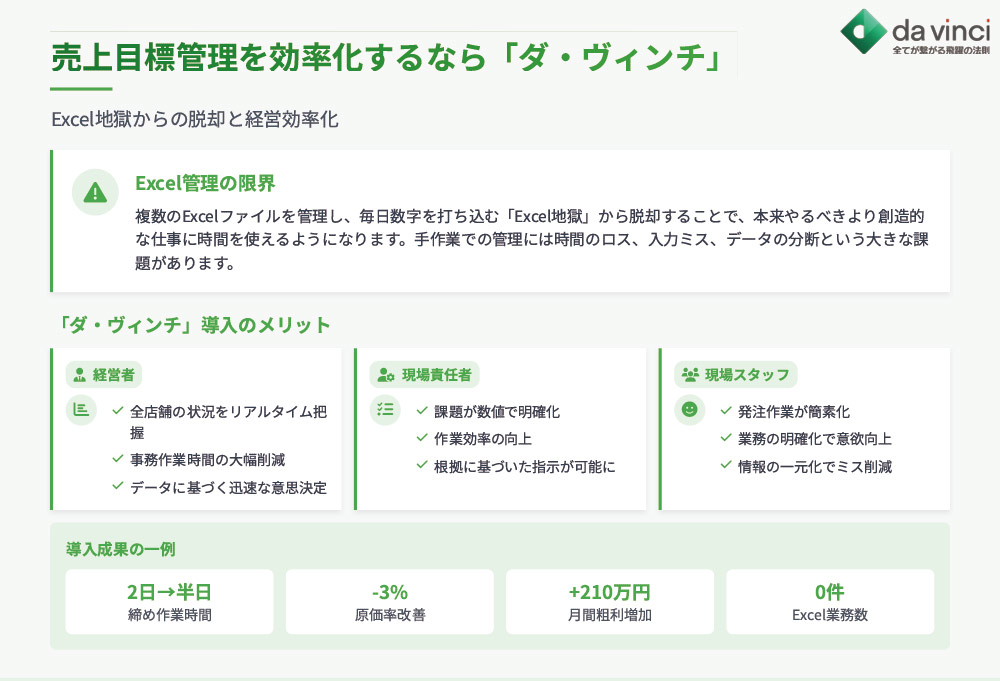

売上目標管理を効率化するなら。飲食店経営管理システム「ダ・ヴィンチ」

ここまで、売上目標の立て方と達成に向けた行動を解説してきました。しかし、「日々の業務で忙しくて、Excelで毎日数字を管理するのは正直しんどい…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

入力の手間やミス、管理の属人化など、手動での管理には限界があります。そこで、より効率的で正確な目標管理を実現するための強力なツールが、Leap itが提供する日次PLツール「ダ・ヴィンチ」です。

なぜ「ダ・ヴィンチ」が経営者の強い味方になるのか?

「ダ・ヴィンチ」は、単なる管理ツールではありません。

開発元自身が、未経験から飲食店を9店舗まで成長させた過程での苦労や失敗の経験を基に、「現場が本当に必要とする機能」を徹底的に追求して作られたシステムです。

「バケツの水を汲む前にバケツの穴を埋める」という思想のもと、現場の負担を増やすことなく、経営状況をリアルタイムで可視化します。

導入することで、経営者、現場責任者、そして現場スタッフそれぞれに大きなメリットがもたらされます。

| 対象者 | 「ダ・ヴィンチ」導入によるメリット |

|---|---|

| 経営者 | – 全店舗の経営状況をリアルタイムで一目で把握できる – 事務作業の時間が大幅に削減され、戦略的な業務に集中できる – データに基づいた迅速で正確な経営判断が可能になる |

| 現場責任者 | – 自店舗の課題が数値で明確になり、具体的な対策を立てやすい – スタッフに任せられる業務が増え、自身の作業効率が向上する – 根拠に基づいた指示が出せるため、チームの納得感が得やすい |

| 現場スタッフ | – 発注などの作業が簡素化され、ミスが減る – やるべき仕事が明確になり、仕事への意欲や評価につながりやすい – 情報が一元化され、マニュアルに頼る手間が省ける |

「ダ・ヴィンチ」は、発注・売上・勤怠といったバラバラになりがちな情報を一元管理し、日々の損益(PL)を自動で算出します。

これにより、経営のDX化を推進し、あなたの貴重な時間を節約しながら、より精度の高い経営判断をサポートします。

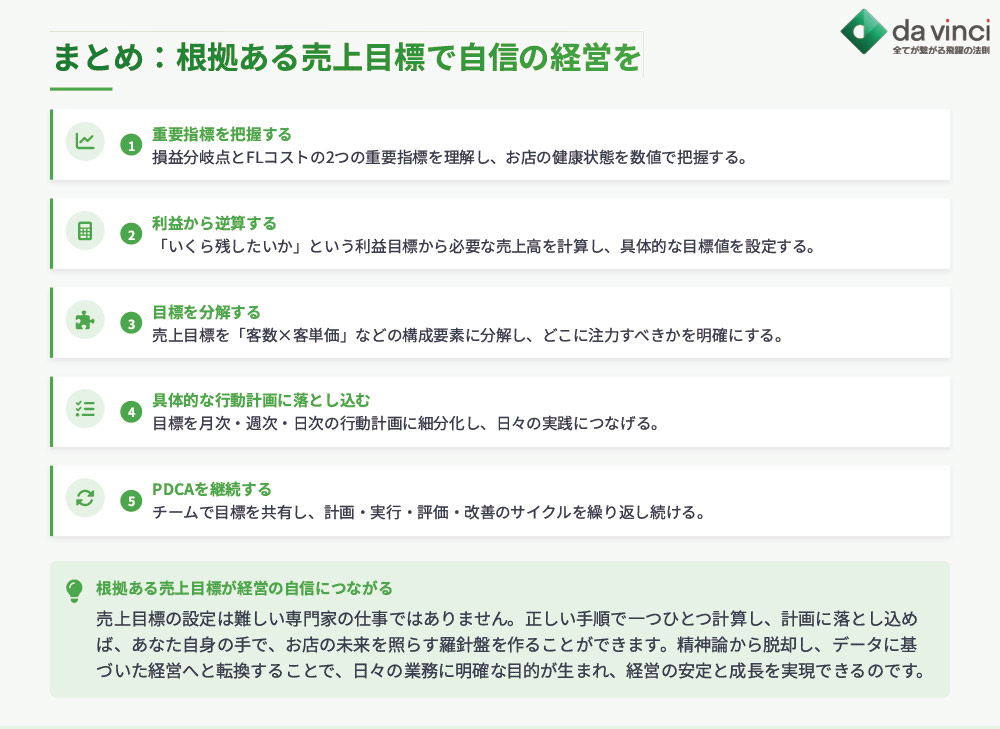

まとめ:根拠ある売上目標で、自信の持てる飲食店経営を実現しよう

今回は、飲食店の売上目標の立て方について、具体的なステップと達成のためのアクションを解説しました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- 重要指標を把握する:「損益分岐点」と「FLコスト」を理解し、自店の健康状態を知る。

- 利益から逆算する:「いくら残したいか」という利益目標から、必要な売上高を計算する。

- 指標に分解する:売上目標を「客数×客単価」などの具体的な行動指標に落とし込む。

- 行動計画を立てる:目標を月次・週次・日次に細分化し、日々の行動に繋げる。

- PDCAを回し続ける:チームで目標を共有し、計画・実行・評価・改善のサイクルを継続する。

売上目標の設定は、決して難しい専門家の仕事ではありません。

正しい手順で一つひとつ計算し、計画に落とし込んでいけば、あなた自身の手で、あなたのお店の未来を照らす羅針盤を作ることができるのです。

この記事が、あなたの感覚的な経営からの脱却と、自信に満ちた店舗運営の実現に向けた一助となれば幸いです。

DX管理“利益が見える”日次PLツール「ダ・ヴィンチ」へ

この記事で学んだように、売上目標は「根拠を持って立てる」ことが何より大切です。

しかし、実際の店舗運営では――

「Excel入力に時間を取られて分析まで手が回らない」

「経費や人件費をリアルタイムで把握できない」

そんな課題に直面する経営者も多いのではないでしょうか。

そんな現場の声から生まれたのが、飲食店経営管理システム 「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」 です。売上・原価・人件費などのデータを自動で集計し、毎日の損益(PL)を“見える化”。数字を追う手間を減らしながら、正確な経営判断を支援します。

ダ・ヴィンチの主な特徴

-

日次PLを自動作成:POSレジと連携し、日々の利益をリアルタイム表示

-

Excel管理を卒業:手入力や計算ミスを防ぎ、業務効率を大幅アップ

-

課題を即発見:FLコストや利益率を自動算出し、改善点を一目で把握

-

チームで共有:オーナー・店長間で経営データをクラウド共有可能

数字を「管理」ではなく「判断の武器」に。

「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」が、あなたの店舗経営を“勘と経験”から“見える経営”へと進化させます。

この記事を書いたライター

Newton編集部

飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。

管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら