飲食店の発注業務を「見える化」で劇的改善!データ分析で利益を最大化

2025/11/13

飲食店の経営者や店長の皆さん、こんなお悩みはありませんか?

- 長年の勘と経験に頼った発注で、フードロスや欠品が後を絶たない。

- 「あのベテランスタッフがいないと、正確な発注ができない」と属人化している。

- 日々の業務に追われ、売上や原価のデータをじっくり分析する時間がない。

- どんぶり勘定から抜け出し、データに基づいた強い店舗経営を実現したい。

もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。人手不足や原材料費の高騰など、飲食店を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような状況で利益を確保し、成長を続けるためには、勘や経験だけに頼るのではなく、発注業務を「見える化」し、データを「分析」することが不可欠です。

この記事では、専門家でなくても今日から実践できる発注業務の改善手順から、具体的なデータ分析手法、さらには業務を劇的に効率化するツールの選び方まで、網羅的に解説します。最後まで読めば、あなたの店舗が抱える課題を解決し、利益を最大化するための具体的な道筋が見えるはずです。

なぜ飲食店の発注に「見える化」と「分析」が必要なのか?

人手不足、原材料費の高騰、そして激しい競争。現代の飲食店経営は、まさに荒波を進む航海のようなものです。このような厳しい環境下で、コスト管理と業務効率の向上は、お店の未来を左右する最重要課題と言えるでしょう。

特に、食材の仕入れから消費までを管理する「発注業務」は、原価に直結する経営の根幹です。しかし、多くの店舗では、いまだに担当者の勘と経験に頼った属人的な発注が行われています。それが、気づかぬうちに利益を圧迫する大きな原因となっているのです。

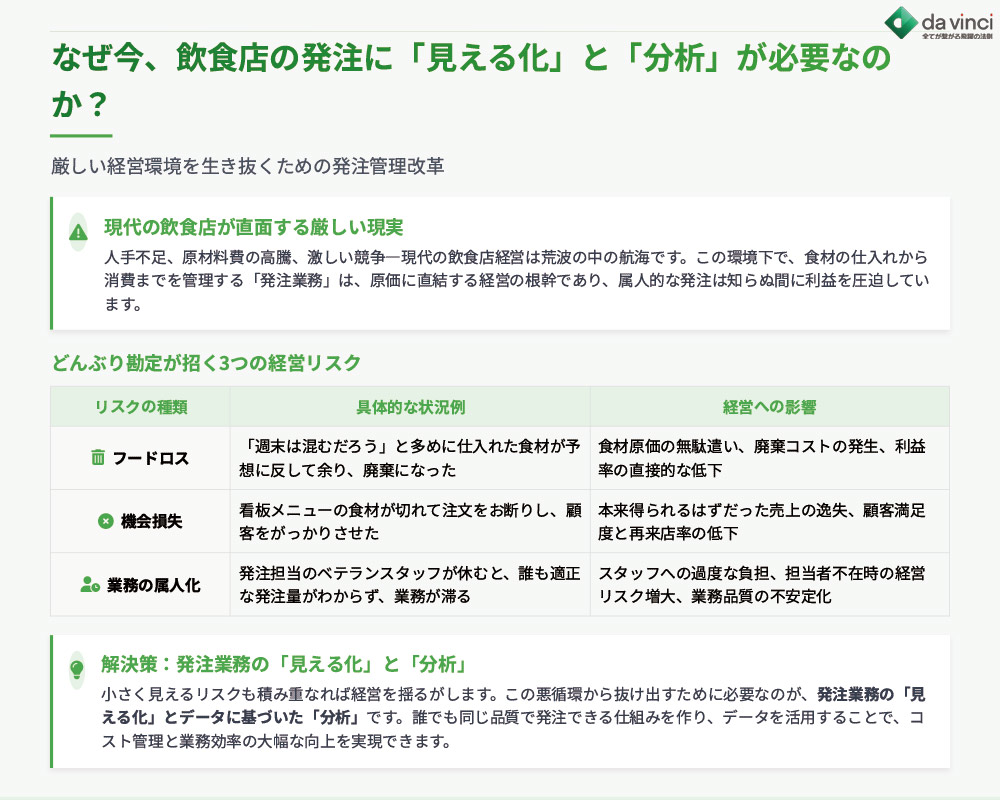

“どんぶり勘定”が招く3つの経営リスク

勘や経験に頼った発注業務は、具体的にどのようなリスクを生むのでしょうか。多くの経営者が直面している、代表的な3つのリスクを見ていきましょう。自店に当てはまる点がないか、確認してみてください。

| リスクの種類 | 具体的な状況例 | 経営への影響 |

|---|---|---|

| 1. フードロス(過剰在庫) | 「週末は混むだろう」と多めに仕入れた食材が、予想に反して余ってしまい、廃棄になった。 | 食材原価の無駄遣い。廃棄コストの発生。利益率の直接的な低下。 |

| 2. 機会損失(欠品) | 看板メニューの食材が切れてしまい、注文をお断りせざるを得ず、お客様をがっかりさせてしまった。 | 本来得られるはずだった売上の逸失。顧客満足度の低下と再来店率の悪化。 |

| 3. 業務の属人化 | 発注担当のベテランスタッフが休むと、誰も適正な発注量がわからず、業務が滞ったりミスが多発したりする。 | スタッフへの過度な負担。担当者不在時の経営リスク増大。業務品質の不安定化。 |

これらのリスクは、一つひとつは小さく見えても、積み重なると経営に深刻なダメージを与えます。この悪循環から抜け出すために不可欠なのが、発注業務の「見える化」とデータに基づいた「分析」なのです。

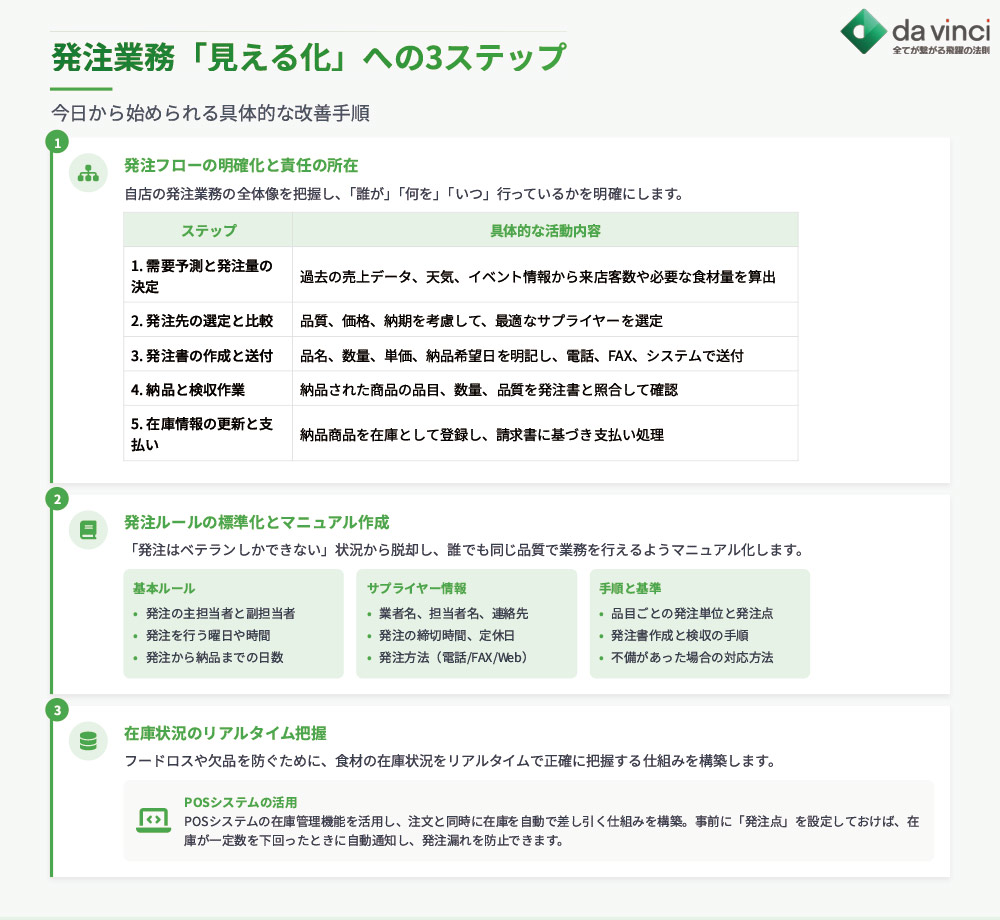

発注業務の「見える化」を始める第一歩【具体的な手順を解説】

「見える化」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。しかし、やるべきことは非常にシンプルです。ここでは、誰でも今日から取り組める具体的な3つのステップに分けて解説します。

このステップを踏むことで、曖昧だった発注業務が整理され、改善の糸口が見つかるはずです。

ステップ1:発注フローの明確化と責任の所在

まず、自店の発注業務がどのような流れで行われているかを書き出してみましょう。「誰が」「何を」「いつ」行っているかを明確にすることで、業務の全体像が把握できます。これは、「見える化」の基礎となる最も重要な作業です。

| ステップ | 具体的な活動内容 |

|---|---|

| 1. 需要予測と発注量の決定 | 過去の売上データ、天気、イベント情報などから来店客数やメニューの出数を予測し、必要な食材量を算出します。 |

| 2. 発注先の選定と比較 | 品質、価格、納期を考慮して、最適なサプライヤー(仕入れ業者)を選定します。 |

| 3. 発注書の作成と送付 | 品名、数量、単価、納品希望日などを明記した発注書を作成し、電話、FAX、専用システムなどで送付します。 |

| 4. 納品と検収作業 | 納品された商品の品目、数量、品質などを発注書と照合し、不備がないか確認します。 |

| 5. 在庫情報の更新と支払い処理 | 納品された商品を在庫として登録し、請求書に基づいて支払い処理を行います。 |

これらの各ステップにおける担当者を明確にし、チーム全体で共有することが重要です。

ステップ2:発注ルールの標準化とマニュアル作成

「発注はベテランの〇〇さんしかできない」という状況は、非常にリスクが高い状態です。そのスタッフが不在の時に、お店の運営が滞ってしまう可能性があります。誰が担当しても同じ品質で業務を行えるように、発注のルールを文章にして「マニュアル化」しましょう。

マニュアルに記載すべき項目は以下の通りです。

- 基本ルール

- 発注の主担当者と副担当者

- 発注を行う曜日や時間

- 発注から納品までにかかる日数(リードタイム)

- サプライヤー情報リスト

- 業者名、担当者名、連絡先

- 発注の締切時間、定休日

- 発注方法(電話、FAX、Webなど)

- 品目ごとの発注リスト

- 取扱品目の一覧と発注単位(例:玉、kg、本)

- 在庫がいくつになったら発注するかの基準(発注点)

- 各種手順

- 発注書の作成手順とテンプレート

- 納品・検収の手順とチェック項目

- 不備があった場合の対応方法

これらのルールを整備することで、業務の属人化を防ぎ、新人スタッフでもスムーズに業務を覚えることができます。

ステップ3:在庫状況のリアルタイム把握

フードロスや欠品を防ぐためには、食材の在庫状況をリアルタイムで正確に把握することが不可欠です。深夜に倉庫で食材を数えるような、時間と手間のかかる手作業の棚卸しから脱却しましょう。

多くの飲食店で導入されているPOSシステム(レジ)には、在庫管理機能が備わっている場合があります。メニューが注文されるたびに、使用した食材の在庫が自動で差し引かれる仕組みを構築できれば、常に最新の在庫数を把握できます。事前に「発注点(在庫がこの数を下回ったら発注する)」を設定しておけば、発注漏れを防ぐことも可能です。まずは自店のPOSシステムに在庫連携機能があるか確認してみましょう。

「見える化」したデータで利益を生む!明日からできる分析手法

発注業務の「見える化」によって集めたデータは、ただ眺めているだけでは宝の持ち腐れです。データを分析し、経営改善に活かすことで初めてその価値が生まれます。データ分析と聞くと専門知識が必要に思えるかもしれませんが、ここでは初心者でも簡単に実践できる2つの手法を紹介します。

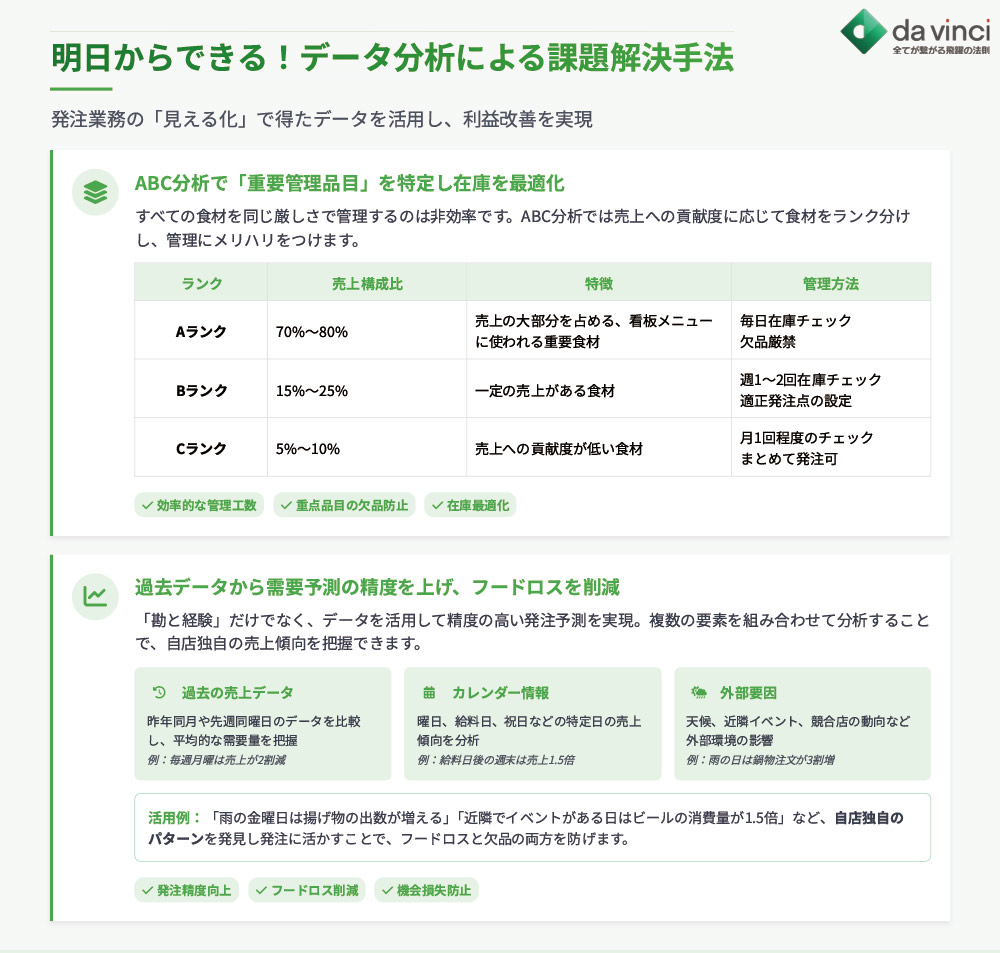

ABC分析で「重要管理品目」を特定し在庫を最適化

すべての食材を同じように厳しく管理するのは非効率です。そこで役立つのが、食材を重要度に応じてランク分けする「ABC分析」という手法です。売上への貢献度が高い順に食材をA、B、Cの3つのグループに分類し、管理にメリハリをつけます。

| ランク | 売上構成比(目安) | 特徴 | 管理方法の例 |

|---|---|---|---|

| Aランク | 70%~80% | 売上の大部分を占める、お店の看板メニューに使われる重要食材。 | 毎日在庫をチェックし、絶対に欠品させないように厳重に管理する。 |

| Bランク | 15%~25% | Aランクほどではないが、一定の売上がある食材。 | 週に1~2回在庫をチェックし、発注点を決めて管理する。 |

| Cランク | 5%~10% | 売上への貢献度が低い食材。 | 在庫チェックの頻度を下げ、発注もまとめて行うなど、管理の手間を省く。 |

例えば、居酒屋なら「生ビール樽」や「看板メニューのもつ鍋用のモツ」はAランクかもしれません。一方で、「特定のカクテルにしか使わない珍しいリキュール」はCランクになるでしょう。このように管理に強弱をつけることで、効率的かつ効果的な在庫管理が実現します。

過去データから需要予測の精度を上げ、フードロスを削減

「明日はどれくらいお客様が来るだろうか?」という予測は、発注業務の最も難しい部分です。この予測を、勘だけに頼るのではなく、過去のデータを活用して精度を上げていきましょう。

- 過去の売上データ: 昨年同月や先週同曜日の売上はどうだったか?

- カレンダー情報: 曜日、給料日後、祝日前後などの傾向は?

- 外部要因: 天候(雨の日は客足が鈍るなど)、近隣でのイベント開催の有無は?

これらのデータを組み合わせて分析することで、「雨の金曜日は揚げ物の出数が増える」「近隣でイベントがある日はビールの消費量が1.5倍になる」といった自店独自の傾向が見えてきます。この傾向に基づいて発注量を調整することで、過剰在庫によるフードロスと、欠品による機会損失を同時に減らすことが可能になります。

発注の見える化・分析に役立つツール3選【Excelから専用システムまで】

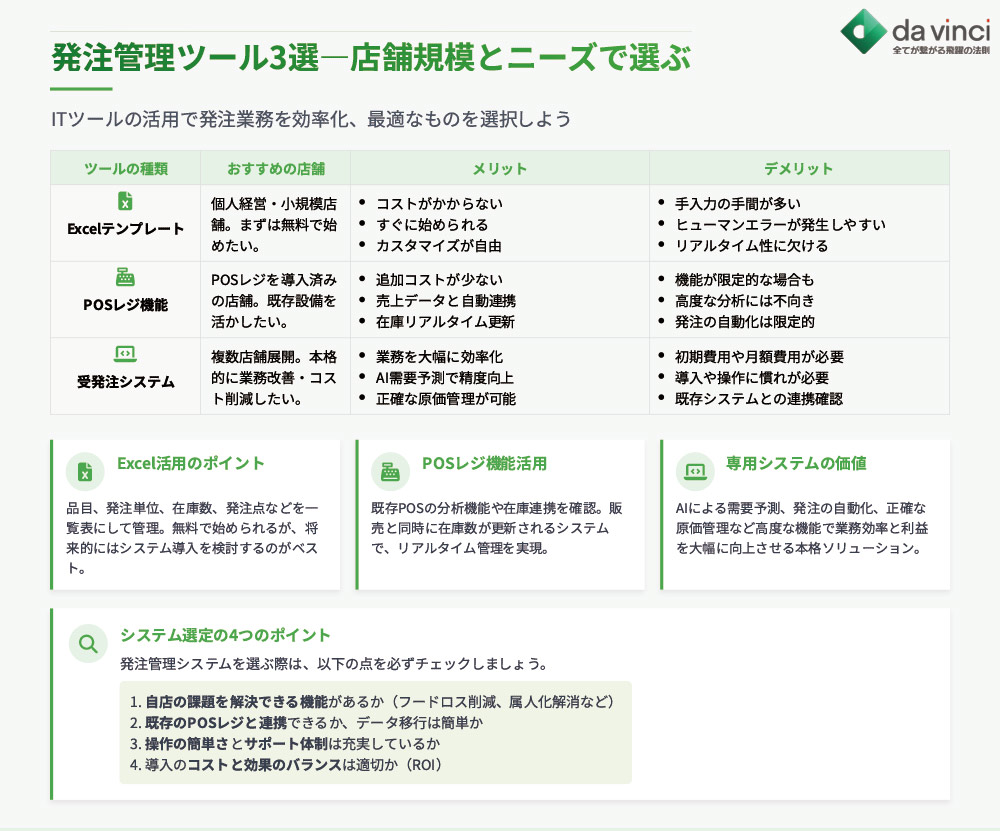

発注業務の「見える化」と「分析」をさらに効率的に進めるためには、ITツールの活用が欠かせません。ここでは、お店の規模やITへの習熟度に合わせて選べる3つのタイプのツールを紹介します。それぞれの特徴を比較し、自店に最適なものを見つけてください。

| ツールの種類 | おすすめの店舗 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① Excelテンプレート | 個人経営・小規模店舗。まずは無料で始めたい。 | ・コストがかからない。 ・すぐに始められる。 |

・手入力の手間がかかる。 ・ミスが発生しやすい。 ・リアルタイム性に欠ける。 |

| ② POSレジの分析機能 | POSレジを導入済みの店舗。既存設備を活かしたい。 | ・追加コストが少ない場合が多い。 ・売上データと自動連携できる。 |

・機能が限定的な場合がある。 ・高度な分析には不向き。 |

| ③ 飲食店向け受発注システム | 複数店舗展開。本格的に業務改善・コスト削減したい。 | ・業務を大幅に効率化できる。 ・AIによる需要予測など高度な機能。 ・正確な原価管理が可能。 |

・初期費用や月額費用がかかる。 ・導入や操作に慣れが必要。 |

①【まずは無料で】Excelテンプレートで発注管理を始める

最も手軽に始められるのが、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った管理です。「品目」「発注単位」「現在の在庫数」「発注点」「発注数」「サプライヤー」といった項目を一覧にした管理表を作成しましょう。コストをかけずに発注業務の整理ができるため、「見える化」の第一歩として最適です。

ただし、すべての情報を手で入力する必要があるため、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。あくまで基本的な管理方法と捉え、将来的にはシステム導入を検討することをおすすめします。

②【既存設備を活用】POSレジの分析機能や在庫連携

すでにPOSレジを導入しているなら、その機能を最大限に活用しない手はありません。多くのPOSレジには、売上データを分析する機能や、在庫管理システムと連携する機能が搭載されています。

どのメニューが、いつ、どれだけ売れたかという販売実績データを自動で蓄積し、分析することができます。在庫管理機能と連携すれば、販売と同時に在庫数が更新されるため、リアルタイムでの在庫把握が可能です。まずは、自店で利用しているPOSレジの機能を確認してみましょう。

③【本格的な業務改善】AI搭載の飲食店向け受発注システム

発注業務を抜本的に改善し、利益を最大化したいのであれば、飲食店に特化した受発注システムの導入が最も効果的です。これらのシステムは、発注業務の効率化はもちろん、経営改善に役立つ多くの機能を備えています。

- AIによる高精度な需要予測: 過去のデータや天候などからAIが来店客数や注文数を予測し、最適な発注量を提案します。

- 発注業務の自動化: スマートフォンやタブレットから簡単な操作で発注が完了。FAXや電話の手間を削減します。

- 正確な原価管理: 発注データと売上データを連携させ、メニューごとの正確な原価率をリアルタイムで把握できます。

システムを選ぶ際は、自店の課題を解決できる機能があるか、既存のPOSレジと連携できるか、操作は簡単か、サポート体制は充実しているか、といった点をチェックしましょう。

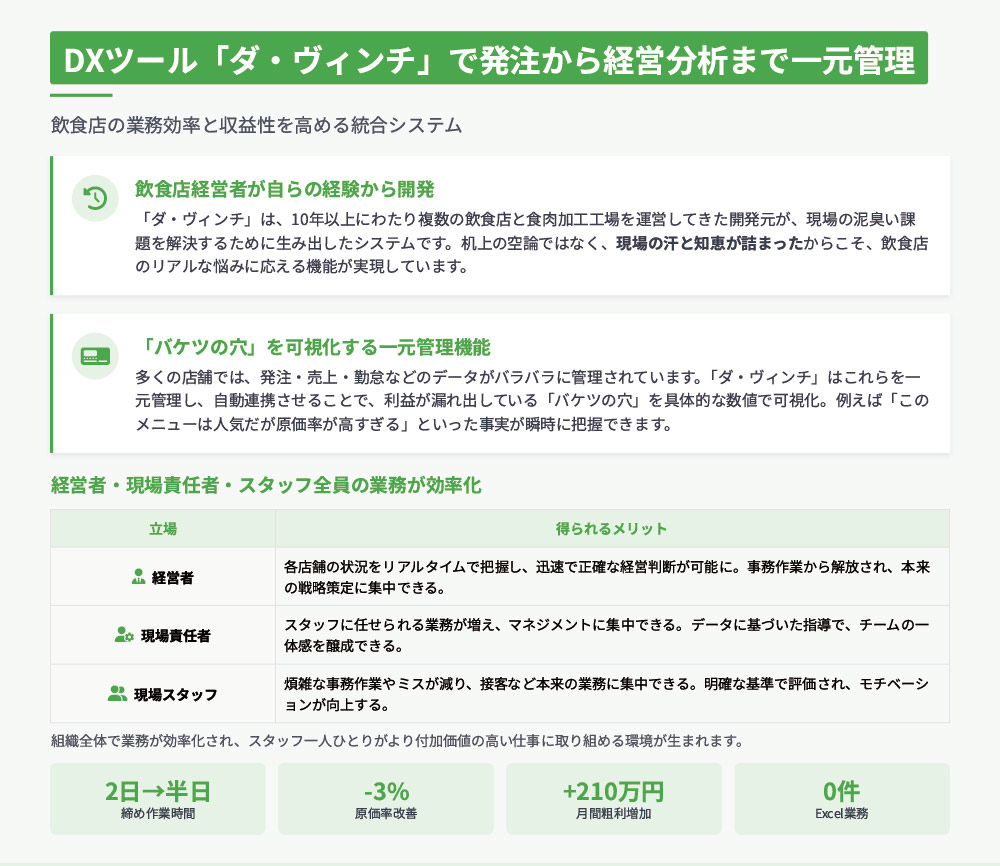

DXツール「ダ・ヴィンチ」で発注から経営分析まで一元管理

数あるツールの中でも、特に注目したいのが、飲食店経営者が自らの経験に基づいて開発したDXツール「ダ・ヴィンチ」です。このツールは、単なる発注システムではなく、飲食店の経営全体を「見える化」し、最適化するための強力なパートナーとなります。

なぜ「ダ・ヴィンチ」は飲食店の悩みを解決できるのか?

「ダ・ヴィンチ」の最大の特徴は、開発元自身が10年以上にわたり複数の飲食店と食肉加工工場を運営してきたという点にあります。現場のオペレーションが抱える泥臭い課題から、経営者が日々頭を悩ませる数字の問題まで、すべてを知り尽くした上で開発されています。机上の空論ではない、現場の汗と知恵が詰まったシステムだからこそ、飲食店のリアルな悩みに寄り添い、解決へと導くことができるのです。

発注・原価・売上・勤怠を連携し「バケツの穴」を可視化

多くの店舗では、発注、売上、勤怠などのデータがバラバラに管理されています。「ダ・ヴィンチ」は、これらのデータを一元管理し、自動で連携させます。これにより、これまで見えなかった経営の課題、つまり利益が漏れ出している「バケツの穴」が具体的な数値として可視化されます。例えば、「このメニューはよく出るが、実は原価率が高すぎて利益を圧迫している」といった事実が瞬時に把握でき、的確な対策を打つことが可能になります。

経営者・現場責任者・スタッフ、全員の業務が効率化される

「ダ・ヴィンチ」がもたらすメリットは、経営者だけのものではありません。組織のあらゆる立場で働く人々の生産性を向上させます。

| 立場 | 得られるメリット |

|---|---|

| 経営者 | 各店舗の状況をリアルタイムで把握し、迅速で正確な経営判断が可能に。事務作業から解放され、本来の戦略策定に集中できる。 |

| 現場責任者(店長) | スタッフに任せられる業務が増え、マネジメントに集中できる。データに基づいた指導で、チームの一体感を醸成できる。 |

| 現場スタッフ | 煩雑な事務作業やミスが減り、接客など本来の業務に集中できる。明確な基準で評価され、モチベーションが向上する。 |

このように、組織全体で業務が効率化され、スタッフ一人ひとりがより付加価値の高い仕事に取り組める環境が生まれます。

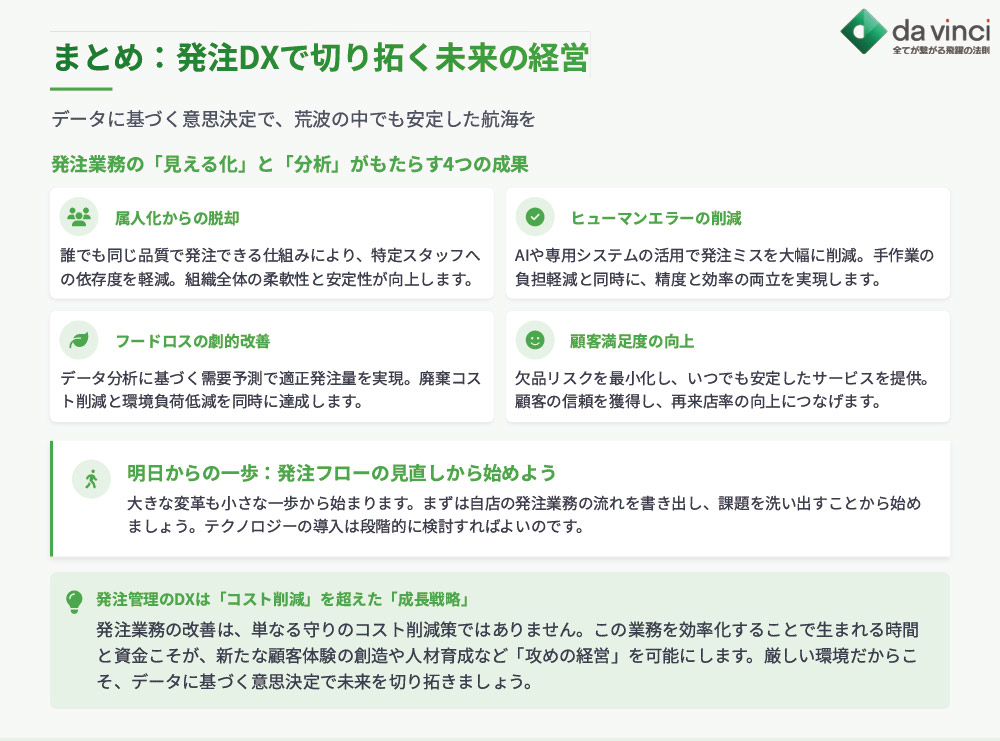

まとめ:発注の「見える化」は、未来を切り拓く経営戦略

飲食店における発注業務の「見える化」と「分析」は、もはや単なるコスト削減や業務効率化の手法ではありません。それは、データという客観的な根拠に基づき、迅速かつ的確な経営判断を下すことを可能にする、現代の飲食店経営に不可欠な戦略です。

勘と経験だけに頼る時代は終わりを告げました。AIや専用システムを活用した発注管理は、属人化からの脱却、ヒューマンエラーの削減、フードロスの劇的な改善、そして顧客満足度の向上に大きく貢献します。

厳しい経営環境を乗り越え、お店を持続的に成長させていくために、発注管理のDX推進は避けては通れない道です。この記事で紹介した手順やツールを参考に、まずは自店の発注フローを見直すことから始めてみませんか。その勇気ある一歩が、あなたのお店の未来を明るく照らすはずです。

「ダ・ヴィンチ」で発注から経営まで“すべてを見える化”

ここまで紹介してきたように、発注業務をExcelで整理し、データを分析するだけでも大きな改善効果があります。しかし、複数店舗の運営や人手不足といった現実を考えると、「入力や集計の手間を減らし、数字を自動で動かす仕組み」を整えることが次のステップです。

そこでおすすめなのが、飲食店の現場経験から生まれた経営DXツール「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」です。単なる発注管理システムではなく、売上・原価・勤怠・人件費といった店舗経営のすべてを連携し、“数字で経営を語れる”環境を実現します。

ダ・ヴィンチが選ばれる理由

-

日次PLを自動作成:POSデータと連携し、毎日の損益を自動で算出。利益の流れを即座に把握。

-

発注・原価・勤怠を一元管理:バラバラだった情報を統合し、「どこで利益が漏れているか」を見える化。

-

属人化を防ぐ仕組み:誰が見ても同じ数字・同じ基準で判断できるクラウド環境。

-

直感的な操作性:複雑な設定は不要。現場スタッフでも簡単に使いこなせるUI設計。

ダ・ヴィンチがもたらすのは、“効率化”だけではありません。

数字に基づいた経営判断を可能にし、勘や経験に頼らない「確信を持てる経営」へと導きます。

Excelの次は、ダ・ヴィンチで「数字が語る経営」へ。

発注・原価・人件費のすべてをリアルタイムで把握し、利益の最大化を実現しましょう。

この記事を書いたライター

Newton編集部

飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。

管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら