飲食店の発注業務【完全ガイド】流れの理解から属人化しない仕組み作りまで

2025/10/20

個人経営の飲食店オーナーの皆様。

「発注業務は、長年の経験を持つベテランスタッフに任せきり…」

「今日の仕入れ量、本当にこれで足りるかな…」

そんな風に、日々の発注業務に漠然とした不安や非効率さを感じていませんか?

勘と経験に頼った発注は、ときに大きな食材ロスや、逆に欠品による販売機会の損失につながります。

さらに、担当者が休むと業務が滞る「属人化」は、安定した店舗運営の大きなリスクです。

この記事では、そんなお悩みを解決するため、飲食店の発注業務の基本から、誰でもできる標準化の仕組み作りまでを徹底解説します。

この記事を読めば、以下のことが実現できます。

- 発注業務の基本的な流れを網羅的に理解できる

- 発注ミスや食材ロスを減らす具体的なコツがわかる

- 業務の属人化から脱却し、アルバイトにも任せられる仕組みを作れる

- 発注業務を効率化し、オーナーが本来集中すべきコア業務の時間を生み出せる

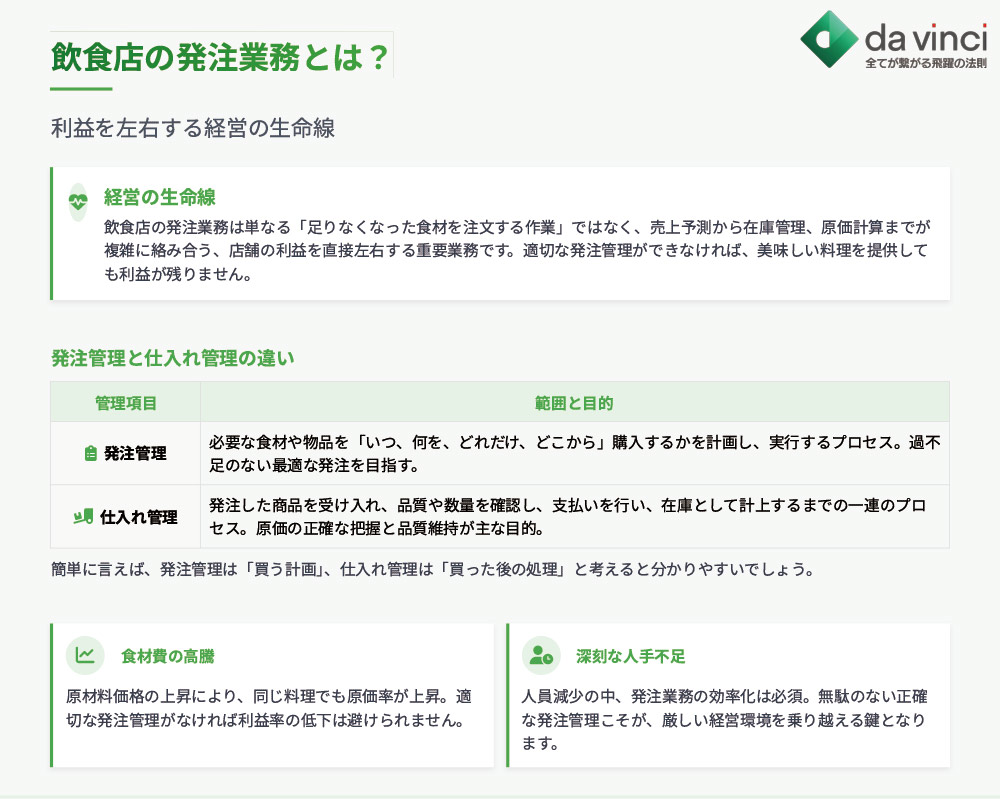

飲食店の発注業務とは?利益を左右する経営の生命線

飲食店の発注業務は、単に「足りなくなった食材を注文する作業」ではありません。それは、売上予測から在庫管理、原価計算までが複雑に絡み合う、店舗の利益を直接左右する「経営の生命線」です。適切な発注管理ができていなければ、どれだけ美味しい料理を提供しても、利益が手元に残らないという事態に陥りかねません。もし、ご自身の店舗の発注業務に少しでも不安を感じる点があれば、この機会にぜひ見直してみましょう。

発注管理の重要性と「仕入れ管理」との違い

発注業務を考える上で、「発注管理」と「仕入れ管理」という言葉が出てきます。これらは似ていますが、管理する範囲が異なります。

| 管理項目 | 範囲と目的 |

|---|---|

| 発注管理 | 必要な食材や物品を「いつ、何を、どれだけ、どこから」購入するかを計画し、実行するプロセス。過不足のない最適な発注を目指す。 |

| 仕入れ管理 | 発注した商品を受け入れ、品質や数量を確認し、支払いを行い、在庫として計上するまでの一連のプロセス。原価の正確な把握と品質維持が主な目的。 |

簡単に言えば、発注管理は「買う計画」、仕入れ管理は「買った後の処理」と考えると分かりやすいでしょう。特に昨今は、食材費の高騰や人手不足が深刻化しています。無駄のない正確な「発注管理」こそが、厳しい経営環境を乗り越えるための鍵となるのです。

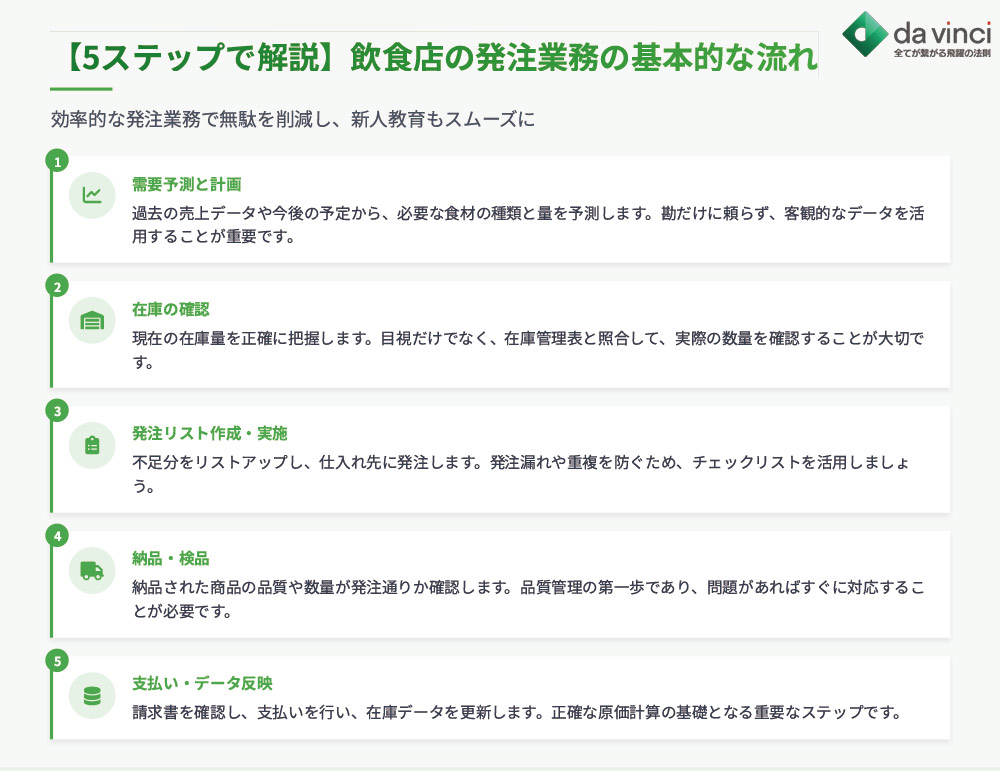

【5ステップで解説】飲食店の発注業務の基本的な流れ

それでは、具体的に発注業務がどのような流れで進むのかを5つのステップに分けて解説します。この流れを意識するだけで、業務の抜け漏れが格段に減り、新人スタッフへの教育もスムーズになります。一つひとつのステップを確認していきましょう。

| ステップ | 主な作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 需要予測と計画 | 過去のデータや今後の予定から、必要な食材の種類と量を予測する。 | 勘だけに頼らず、客観的なデータを用いる。 |

| 2. 在庫の確認 | 現在の在庫量を正確に把握する。 | 目視だけでなく、在庫管理表と照合する。 |

| 3. 発注リスト作成・実施 | 不足分をリストアップし、仕入れ先に発注する。 | 発注漏れや重複を防ぐため、チェックリストを活用する。 |

| 4. 納品・検品 | 納品された商品の品質や数量が発注通りか確認する。 | 品質管理の第一歩。問題があればすぐに対応する。 |

| 5. 支払い・データ反映 | 請求書を確認し、支払いを行い、在庫データを更新する。 | 正確な原価計算の基礎となる。 |

STEP1:需要予測と発注計画の立案

発注業務の最初のステップは、未来を予測することから始まります。「明日、週末、来週、お客様はどのくらい来て、どのメニューがどれだけ出るだろうか?」この予測の精度が、発注全体の成否を分けます。

勘だけに頼るのではなく、以下のような客観的なデータを参考に計画を立てましょう。

- 過去の売上データ:POSレジのデータから、曜日別、時間帯別、メニュー別の出数を確認する。

- 季節や天候:暑い日には冷たいドリンク、寒い日には温かい鍋料理など、気候による需要変動を考慮する。

- イベントや予約状況:近隣でのイベント開催や団体の予約は、来客数に大きく影響します。

- トレンド:メディアで紹介された食材やメニューの需要動向もチェックします。

これらの情報から、必要な食材の種類と量をリストアップし、大まかな発注計画を立てます。

STEP2:正確な在庫の確認

次に、計画を立てるための前提条件として、「今、店に何がどれだけあるか」を正確に把握します。冷蔵庫や倉庫の中を目で見て確認するだけでなく、在庫管理表を作成し、実際の在庫数と帳簿上の数が合っているかを確認することが重要です。この在庫確認が不正確だと、まだ十分にある食材を過剰に発注してしまったり、逆に足りないことを見逃して欠品につながったりします。日々の在庫チェックと、定期的な棚卸しを習慣づけましょう。

STEP3:発注リストの作成と発注の実施

需要予測と現在の在庫数が分かれば、発注すべき食材と数量が明確になります。発注漏れや重複発注といった単純なミスを防ぐため、必ず発注リスト(発注書)を作成しましょう。発注方法は、仕入れ先によって様々です。

| 発注方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 電話 | 手軽でスピーディー。担当者と直接話せる。 | 「言った・言わない」のトラブルになりやすい。記録が残らない。 |

| FAX | 発注内容が書面で残る。 | 送信エラーや確認漏れのリスクがある。手書きの手間がかかる。 |

| Webシステム | 発注履歴がデータで残る。24時間いつでも発注可能。 | 初期設定が必要。PCやスマホ操作に慣れが必要。 |

どの方法であっても、「決まった時間に、決まった担当者が、リストを見ながら行う」というルールを徹底することが、ミスを防ぐ上で非常に効果的です。

STEP4:納品時の検品と受け入れ

発注した商品が店舗に届いたら、必ず検品を行います。これは、お客様に提供する料理の品質を担保する最初の砦となる、非常に重要な作業です。

検品時には、以下の項目を重点的にチェックしましょう。

- 数量:発注した数と合っているか。

- 品質・鮮度:傷みや変色はないか、鮮度は良好か。

- 品物:発注したものと違う商品が届いていないか。

- 温度管理:冷蔵・冷凍品が適切な温度で配送されているか。

- 賞味期限・消費期限:期限が短すぎないか。

もし問題が見つかった場合は、その場で配送業者に伝え、速やかに仕入れ先に連絡して対応を協議します。

STEP5:支払いと在庫データへの反映

検品が無事に完了したら、納品書を受け取り、後日送られてくる請求書と照合して支払いを行います。そして最も重要なのが、仕入れた食材を在庫管理表に正確に記録することです。この日々のデータ入力が、正確な在庫管理と原価計算の基礎となります。このステップを疎かにすると、帳簿上の在庫と実際の在庫にズレが生じ、発注ミスの原因となります。

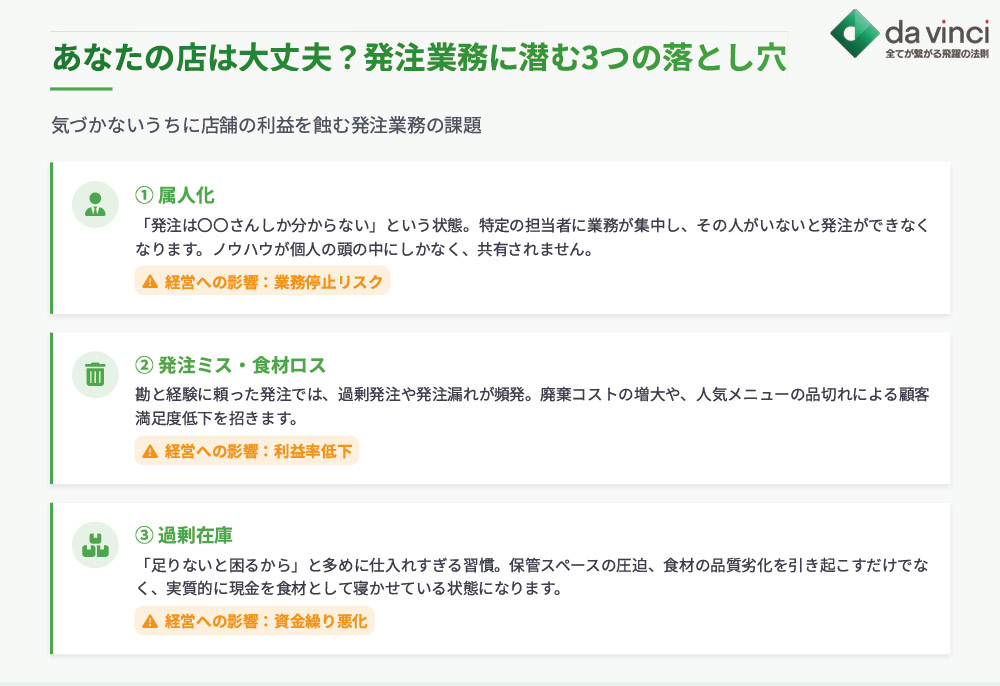

あなたの店は大丈夫?発注業務に潜む3つの落とし穴

基本的な流れを理解したところで、多くの飲食店が陥りがちな発注業務の課題、つまり「落とし穴」について見ていきましょう。これらの課題は、気づかないうちに店舗の利益を蝕んでいきます。

| 課題(落とし穴) | 具体的な状況 | 経営への影響 |

|---|---|---|

| ① 属人化 | 「発注は〇〇さんしか分からない」という状態。 | 担当者不在で業務が停止する。ノウハウが共有されず、組織が成長しない。 |

| ② 発注ミス・食材ロス | 勘と経験に頼り、過剰発注や発注漏れが頻発する。 | 廃棄コストの増大、販売機会の損失、顧客満足度の低下につながる。 |

| ③ 過剰在庫 | 「足りないと困るから」と多めに仕入れすぎる。 | 保管スペースの圧迫、食材の品質劣化、資金繰りの悪化(キャッシュフローの停滞)。 |

課題①:担当者不在で業務が止まる「属人化」

最も深刻で、多くのオーナーが悩んでいるのが「属人化」です。「発注業務は、長年勤めているベテランの〇〇さんに全部任せているから安心だ」そう思っていませんか?しかし、その担当者が急に病気で休んだり、退職してしまったりしたら、お店の発注業務は完全にストップしてしまいます。

これは、店舗運営における非常に大きなリスクです。ノウハウが個人の中にしか存在しないため、業務改善が進まず、組織としての成長も妨げられます。

課題②:勘と経験頼りで起こる発注ミス・食材ロス

長年の勘と経験は確かに貴重ですが、それだけに頼った発注は常にミスの危険性と隣り合わせです。「今日は忙しくなりそうだから、多めに仕入れておこう」という判断が、結果的に大量の食材ロスを生むことは少なくありません。

逆に、発注を忘れて人気メニューが品切れになれば、お客様をがっかりさせ、売上を逃す「販売機会損失」につながります。食材ロスは、仕入れたお金をそのまま捨てているのと同じであり、直接的に利益を圧迫します。

課題③:過剰在庫によるキャッシュフローの悪化

「在庫は、いつか売れる商品」ではなく、「眠っているお金」と考えるべきです。必要以上の在庫を抱えることは、運転資金を食材というモノに変えて倉庫に寝かせているのと同じ状態です。これにより、手元の現金が減り、支払いなどが苦しくなる「キャッシュフローの悪化」を招きます。また、過剰な在庫は保管スペースを圧迫し、食材の鮮度劣化のリスクも高めます。

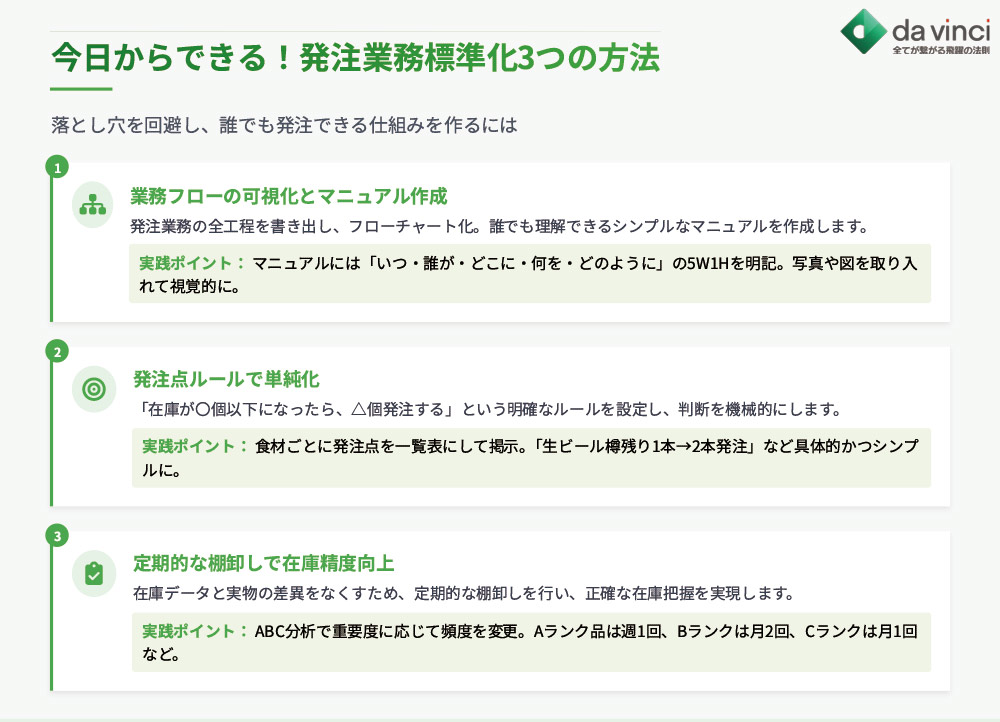

今日からできる!発注業務を標準化し属人化を防ぐ3つの方法

これらの落とし穴を回避し、アルバイトスタッフにも業務を任せられるようにするためには、高価なシステムを導入する前に、まず取り組むべきことがあります。それは、業務の「標準化」、つまり誰がやっても同じ結果になる仕組みを作ることです。

方法①:業務フローの可視化とマニュアル作成

まずは、現在行っている発注業務の全工程を一つひとつ書き出してみましょう。そして、それをフローチャートのように「見える化」します。これにより、業務の全体像が明確になり、どこに無駄やリスクがあるかを発見しやすくなります。

次に、そのフローに基づいて、誰でも理解できるシンプルなマニュアルを作成します。マニュアルには、以下の項目を盛り込むと良いでしょう。

| マニュアルに記載すべき項目 | 記載内容の例 |

|---|---|

| いつ | 毎日午前 10 時、毎週月曜日午後 3 時など |

| 誰が | 店長、またはアルバイトリーダー |

| どこに | 〇〇青果(電話番号)、△△精肉店(FAX番号)など |

| 何を | 各食材の標準在庫数と発注点を記載したリスト |

| どのように | ①在庫リストと現物を確認 → ②発注リストを作成 → ③店長が確認・承認 → ④各仕入れ先に発注 |

このマニュアルをスタッフ全員で共有し、トレーニングを行うことで、属人化からの脱却に向けた大きな一歩を踏み出せます。

方法②:「発注点」を決めてルールを単純化する

発注業務で最も頭を悩ませるのが「どれだけ発注するか」という量の判断です。この判断を個人の裁量に任せるのではなく、明確なルールを設けることで、業務は驚くほど単純化します。そのルールが「発注点」です。

発注点とは、「在庫がこの量になったら、これだけ発注する」という基準のことです。例えば、「生ビールの樽が残り 1 本になったら、必ず 2 本発注する」「〇〇ソースの在庫が 3 パックを切ったら、 5 パック発注する」といった具体的なルールを食材ごとに設定します。これにより、経験の浅いスタッフでも迷うことなく、機械的に発注作業を行うことが可能になります。

方法③:定期的な棚卸しで在庫精度を高める

すべての標準化の取り組みは、正確な在庫データがあって初めて機能します。そのため、定期的な「棚卸し」は欠かせません。最低でも月に 1 回は、すべての食材の在庫を数え、在庫管理表と実際の数量が合っているかを確認しましょう。

「毎月の棚卸しは負担が大きい」と感じる場合は、ABC分析の考え方を応用した「サイクル棚卸し」がおすすめです。これは、在庫を重要度に応じてランク分けし、確認頻度を変える方法です。

- Aグループ(重要品目):高価で、よく動く食材(例:肉、魚介類)→ 毎日または週 1 回チェック

- Bグループ(中程度品目):Aグループほどではないが、重要な食材(例:野菜、乳製品)→ 週 1 回または月 2 回チェック

- Cグループ(一般品目):安価で、動きの少ない食材(例:乾物、調味料)→ 月 1 回チェック

この方法なら、負担を軽減しつつ、重要な食材の在庫精度を高く保つことができます。

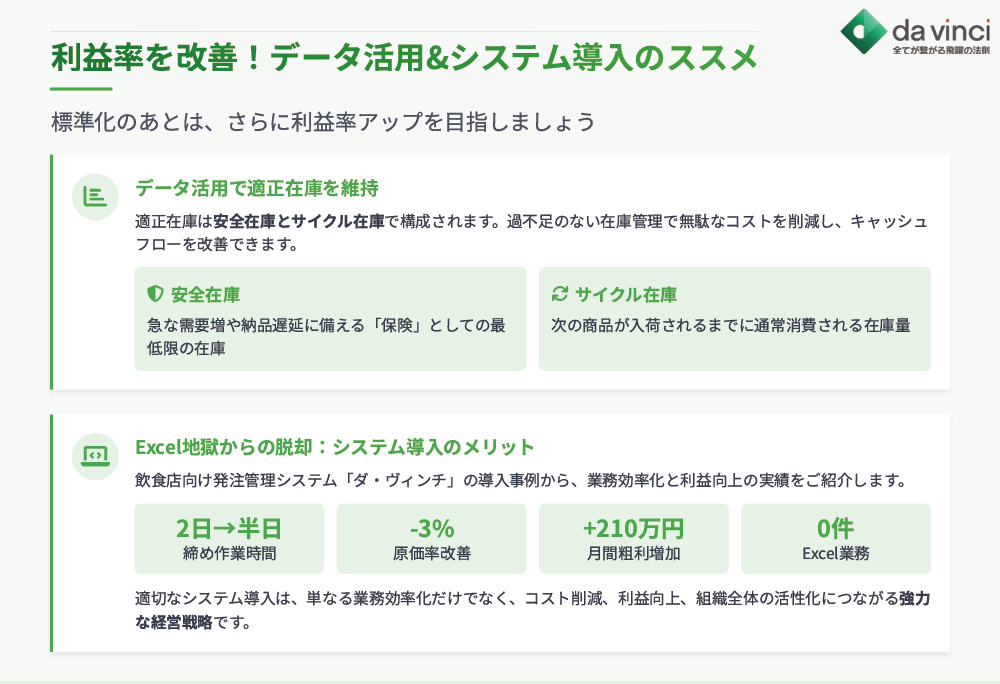

利益率を改善する!データに基づいた一歩進んだ発注管理

業務の標準化ができたら、次は利益率をさらに改善するための、一歩進んだ発注管理に挑戦しましょう。ここからは、発注業務が単なるコスト管理ではなく、利益を生み出す「攻め」の経営管理へと変わっていきます。その鍵を握るのが「データ活用」です。

「適正在庫」を意識してキャッシュフローを改善する

目指すべきゴールは、欠品を起こさず、かつ過剰在庫を最小限に抑える理想的な在庫量、すなわち「適正在庫」を維持することです。

適正在庫は、以下の 2 つの要素で構成されます 。

- 安全在庫:急な需要増や納品遅延に備えるための、最低限の「保険」となる在庫。

- サイクル在庫:次の商品が入荷されるまでに、通常消費される在庫。

これらの概念を理解し、自店のデータに基づいて適正在庫を算出することで、無駄な在庫に資金を寝かせることなく、キャッシュフローを大幅に改善できます 。正確な計算には少し専門知識が必要ですが、「万が一のための保険」と「普段使う分」を意識して在庫量をコントロールするだけでも、経営は大きく変わります。

発注システム導入で「Excel地獄」から脱却する

手作業での管理や Excel での集計に限界を感じ始めたら、テクノロジーの力を借りることを検討しましょう。複数の Excel ファイルを管理し、毎日数字を打ち込む「Excel地獄」から脱却することで、オーナーや店長は本来やるべき、より創造的な仕事に時間を使えるようになります。

発注管理システムの導入は、その最も効果的な解決策の一つです。

導入事例に学ぶ、システム化による劇的な業務改善(日次PLツール「ダ・ヴィンチ」の場合)

例えば、飲食店経営の現場から生まれた日次PLツール「ダ・ヴィンチ」は、発注業務の効率化に大きな効果を発揮します。このツールは、発注、売上、勤怠などの情報を一元管理し、日々の経営状況をリアルタイムで可視化します。

実際に導入した企業からは、以下のような驚くべき成果が報告されています。

| 導入企業の成果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 業務時間の大幅短縮 | 締め作業にかかる時間が 2 日間から半日に短縮。 |

| コスト削減と利益向上 | 原価率が 3 ポイント改善し、結果として 月間の粗利が 210 万円増加。 |

| Excel業務の撲滅 | 導入後、わずか 1 ヶ月で Excel での管理業務がゼロに。 |

| 組織力の向上 | スタッフからの改善提案が活発化し、顧客単価が 10% 向上。 |

このように、適切なシステムを導入することは、単なる業務効率化に留まらず、コスト削減、利益向上、そして組織全体の活性化にまで繋がる、強力な経営戦略となり得るのです。

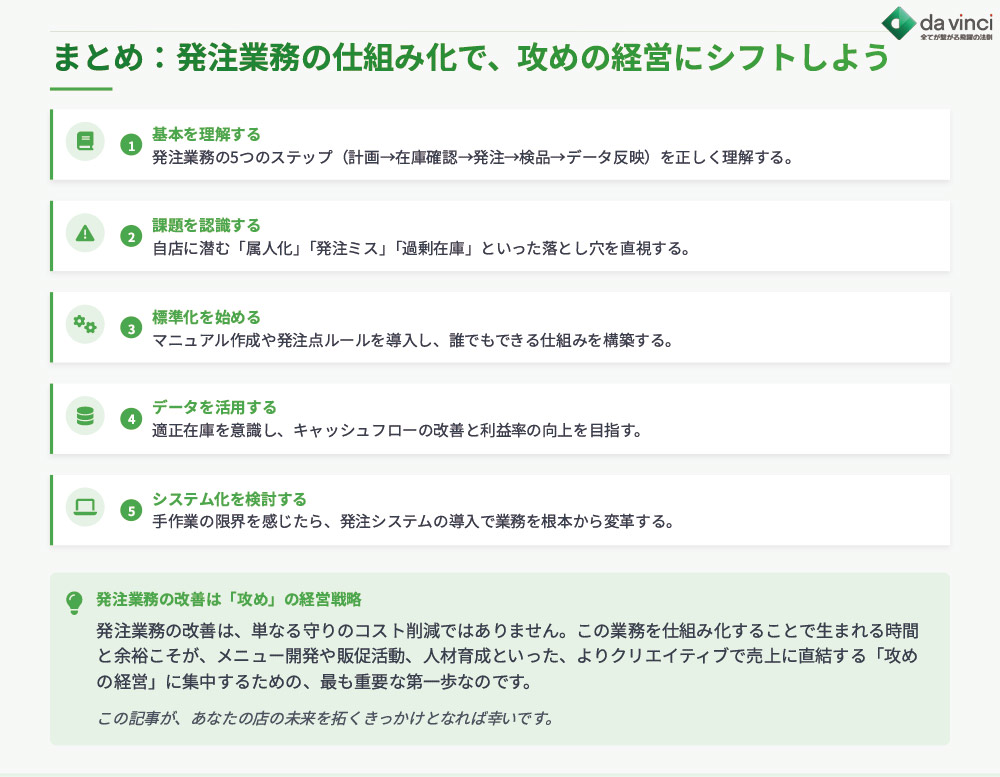

まとめ:発注業務の仕組み化で、攻めの経営にシフトしよう

飲食店の発注業務は、店舗の利益と持続可能性を支える、まさに経営の中核です。

本記事で解説した内容を、最後に振り返ってみましょう。

- 基本を理解する:まずは、発注業務の5つのステップ(計画→在庫確認→発注→検品→データ反映)を正しく理解する。

- 課題を認識する:自店に潜む「属人化」「発注ミス」「過剰在庫」といった落とし穴を直視する。

- 標準化を始める:マニュアル作成や発注点ルールを導入し、誰でもできる仕組みを構築する。

- データを活用する:適正在庫を意識し、キャッシュフローの改善と利益率の向上を目指す。

- システム化を検討する:手作業の限界を感じたら、発注システムの導入で業務を根本から変革する。

発注業務の改善は、単なる守りのコスト削減ではありません。

この業務を仕組み化することで生まれる時間と余裕こそが、オーナーであるあなたがメニュー開発や販促活動、人材育成といった、よりクリエイティブで売上に直結する「攻めの経営」に集中するための、最も重要な第一歩なのです。

この記事が、あなたの店の未来を拓くきっかけとなれば幸いです。

発注業務を仕組み化するなら「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」がおすすめ

発注業務を仕組み化しようと考えたとき、多くの店舗がぶつかる壁が「システム導入のハードル」です。そこでおすすめなのが、飲食店のために設計された発注・在庫管理システム「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」です。

ダ・ヴィンチが選ばれる理由

-

属人化を解消:発注履歴・仕入先・在庫状況をクラウドで一元管理。誰でも同じ基準で発注が可能。

-

在庫と原価を見える化:リアルタイムで在庫残量と原価率を自動算出。数字で判断できる経営を実現。

-

発注ミスをゼロに:定番商品の発注点を自動で提示し、必要な分だけを正確にオーダー。

-

複数店舗にも対応:店舗ごとの仕入れ・発注データを集約し、本部で横断的に分析可能。

-

スマホ・タブレット対応:現場のキッチンからでも簡単操作。紙の伝票やFAXはもう不要。

攻めの経営を支える発注DX

ダ・ヴィンチを導入することで、これまで「経験と感覚」に頼っていた発注業務が、“数字とデータ”で判断できる仕組みに変わります。その結果、原価率の安定・人件費削減・仕入れ交渉力の向上といった、攻めの経営が可能になります。発注の属人化をなくし、利益を守るために。いまこそ、発注業務を“人”ではなく“仕組み”で回す時代です。

まずはの詳細・導入相談はこちらからお問い合わせください。

この記事を書いたライター

Newton編集部

飲食店の人事に役立つ情報を発信していきます。人材から人材へ、人が育つ人事評価システムNewtonとは、飲食店に特化したタレントマネジメント+人事評価システムです。

管理者の人事管理のパフォーマンスを上げるだけでなく、スタッフのモチベーションアップや、離職率の低下、企業にとっての人材を守るシステムです。詳しくはこちら